«Chissà come mi chiamavo in Argentina/ e che vita facevo in Argentina?»: la dolorosa domanda del protagonista di una canzone di Francesco Guccini, ma anche l’interrogativo senza risposta dei parenti di gente inghiottita dal buco nero della storia, quando ancora la possibilità di mantenere i contatti con i propri congiunti nelle lontane Americhe o in Australia era una chimera. Prima di internet, prima dei telefoni, prima delle lettere che pochi erano in grado di leggere e scrivere. Chi partiva, davvero moriva. Settanta, ottant’anni fa. Ieri.

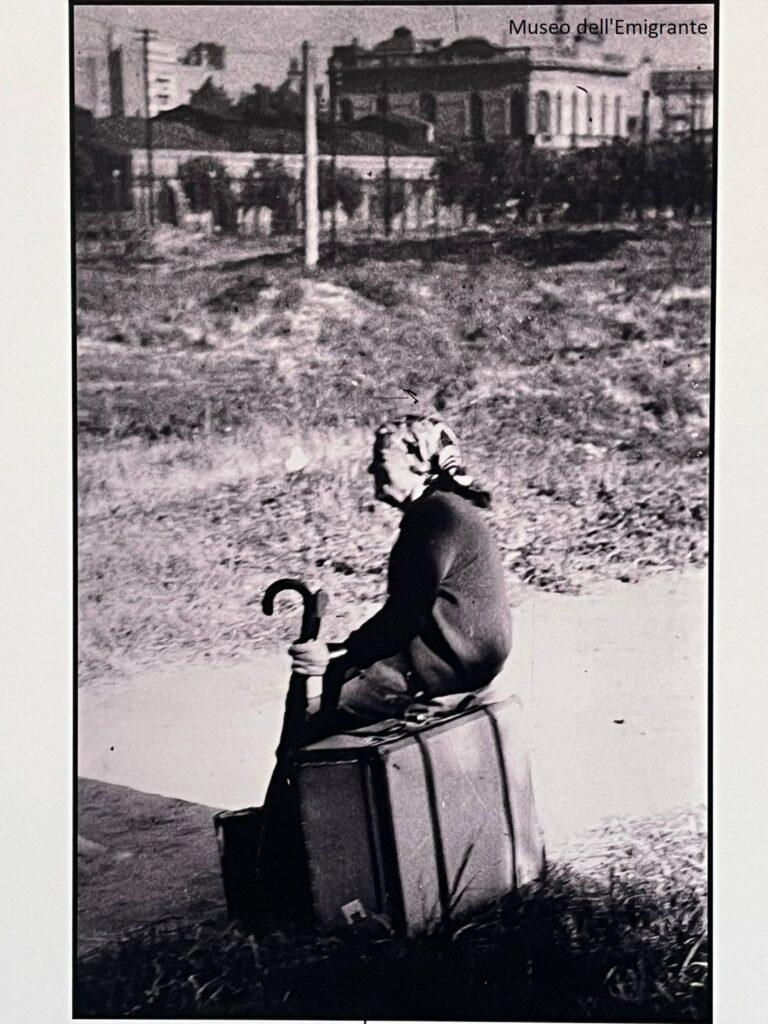

Lo sappiamo bene, noi figli e nipoti di diaspore sentimentali e umane laceranti, la valigia di cartone conficcata come un pugnale in un angolo del cuore.

Hai voglia a cercare. Carmine Candido, mio bisnonno, e suo figlio Francesco, fratello di mia nonna: spariti in qualche barrio di Buenos Aires, nel cui porto fu costruito l’Hotel dell’Emigrante, dichiarato monumento nazionale nel 1990 e oggi sede del Museo dell’Immigrazione e del Centro d’Arte Contemporaneo: per circa un milione di immigrati sbarcati tra il 1911 e il 1953, punto di approdo e sete di speranza. Dopo i controlli burocratici e sanitari a bordo dei piroscafi di terza classe, per verificare che non vi fossero passeggeri con malattie contagiose o privi di regolari documenti, i nuovi arrivati venivano infatti qui accolti e registrati, ma anche sfamati. La struttura era dotata di cucine, refettori, bagni, docce e grandi camerate da 250 letti a castello, capaci di ospitare fino a 4.000 persone. La durata del soggiorno in genere non superava i cinque giorni, entro i quali il nuovo arrivato veniva “ritirato” da chi lo aveva “chiamato” oppure, dopo una sommaria formazione e l’accettazione di una delle offerte lavorative proposte dall’Officina del Lavoro, veniva indirizzato alla destinazione finale. Ne passarono di italiani dall’Hotel, come certifica il dato di oltre il 50% di argentini discendente da avi italiani, che fa degli argentini di origine italiana il primo gruppo etnico del Paese.

Il contadino analfabeta Carmine Candido, con il suo metro e cinquantacinque centimetri di altezza, era stato un eroe della Prima guerra mondiale, attestato da un encomio solenne in calce al foglio matricolare: «Nell’assalto ai trinceramenti nemici, dava prova di slancio e coraggio finché rimaneva ferito. Bosco Triangolare, Carso 19 luglio 1915». Eroe ma poco di buono, se a un certo punto della sua vita abbandonò la moglie e quattro figli, senza dare più notizie di sé. Dando così ragione, a distanza di tempo, alla suocera Tecla che aveva fatto di tutto per ostacolare il matrimonio con Rosa e che, una sera, dalla finestra gli aveva scaraventato in testa “u zi Peppi” pieno di urina.

Non era infrequente che uomini abbandonassero la famiglia e se ne facessero un’altra undicimila chilometri a Sud. Così dovette andare anche per Carmine, il cui nome mai fu pronunciato né dalla moglie, né dalle tre figlie fino all’ultimo giorno della loro vita. Il figlio, invece, in Argentina ci andò. A differenza del padre, l’archivio digitale del museo dell’emigrazione conserva le tracce del suo arrivo a bordo del piroscafo “Genova”, con l’annotazione di due date: 9 febbraio e 3 luglio 1949. Due sbarchi a distanza di pochi mesi potrebbero spiegarsi con il progetto dei Candido di raggiungere, tutti, il capofamiglia a Buenos Aires, fallito quando la commissione che doveva valutare lo stato di salute degli emigranti decretò l’inabilità di Rosa, ormai quasi cieca. Fu allora che Francesco, carbonaio come il cognato Mico, con il quale alla fine della seconda guerra mondiale si era trasferito a Morlupo per lavorare da operaio nella bonifica dell’Agro romano, affrontò la prima traversata oceanica. Probabilmente per avvisare il padre che il resto della famiglia non lo avrebbe raggiunto, per rientrare a casa e riferire la decisione del genitore di restare in Argentina, per – infine – ripartire subito, trovando un buon motivo per scappare nell’amore non corrisposto da Peppina, la quale per anni ne aveva respinto il corteggiamento. Contro la donna si sarebbe però accanito il destino, quando le fece incontrare Rosa nel forno dove le famiglie, mensilmente, portavano il grano per fare il pane. Rosa teneva in tasca una lettera e una foto del figlio: «È proprio bello. Si è sposato? Ora me lo prenderei», le parole della ragazza, riportate in una lettera che di lì a poco avrebbe solcato le onde dell’oceano e che, nel giro di pochi mesi, portò alla celebrazione del matrimonio per procura.

Una storia con tutti gli ingredienti del lieto fine si trasformò invece in un incubo per Peppina. Arrivata in Argentina, la giovane rimase talmente sconvolta dal degrado della stamberga nella quale vivevano padre e figlio, che cominciò a mostrare segni di squilibrio e fu immediatamente rispedita in Calabria.

Dopo la morte del padre, all’inizio degli anni Cinquanta, Francesco si limitò a sporadiche lettere, che continuò ad inviare fino a quando la madre non morì, nel 1971. In seguito, di lui non si seppe più nulla e vani sono stati tutti i tentativi di capire che fine abbia potuto fare, quando e dove sia morto.

«La distanza è atlantica/ la memoria cattiva e vicina/ e nessun tango mai più ci piacerà… Ecco, ci siamo/ Ci sentite da lì? Ma ci sentite da lì?», fa dire Ivano Fossati agli emigrati attanagliati dalla malinconia in “Italiani d’Argentina”. Forse se lo sono chiesti anche Carmine e Francesco, nelle notti di confessione con la propria anima.

- Le fotografie da Buenos Aires sono di Mario Forgione