Dopo avere tagliato le ore di storia nei nuovi istituti professionali, al Miur hanno anche provveduto ad eliminare la traccia storica dalla prova scritta di italiano negli esami di maturità. La ragione pare risieda nella constatazione che la traccia di argomento storico è la meno preferita dagli studenti: solo il 3% dei maturandi dal 2008 al 2017 (fonte: Skuola.net). C’è da considerare che in questi anni la traccia storica ha in genere affrontato argomenti della seconda metà del Novecento e che in molte scuole con il programma non sempre “si arriva” agli anni del secondo dopoguerra. Evidentemente i tecnici del ministero hanno pensato di risolvere il problema alla radice: una soluzione più comoda di un’eventuale riorganizzazione dell’insegnamento della disciplina.

Personalmente mi rifiuto di accettare la logica, mutuata dalla società dei consumi, per cui il prodotto che non si vende va ritirato dal mercato. Altrimenti, di questo passo, si potrebbe immaginare nel futuro l’introduzione di una prova di “chat”, con ortografia, grammatica e sintassi tipiche della messaggeria istantanea, con tanto di utilizzo di faccine appropriate.

Due grandi intellettuali del Novecento, agli antipodi per formazione culturale e politica, hanno sottolineato l’idiosincrasia della società italiana nei confronti della storia. Pier Paolo Pasolini con rabbia, anche con rassegnazione: «Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell’oblio dell’etere televisivo, ne tiene solo i ricordi, i frammenti che potrebbero farle comodo per le sue contorsioni, per le sue conversioni. Ma l’Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com’è. In cui tutto scorre per non passare davvero. Se l’Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di metastasi invincibili, imparerebbe che questo Paese è speciale nel vivere alla grande, ma con le pezze al culo, che i suoi vizi sono ciclici, si ripetono incarnati da uomini diversi con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l’etica, con l’identica allergia alla coerenza, a una tensione morale».

Caustico e ironico, invece, Indro Montanelli: «Questo è un Paese senza memoria, dove l’unica cosa da fare è cercare di non morire perché chi muore (fatte salve la solita mezza dozzina di sacre mummie: Dante Petrarca, eccetera, che nessuno legge) è morto per sempre. È un Paese senza passato, il nostro, che non accumula né ricorda nulla. Ogni generazione non solo seppellisce quella precedente, ma la cancella».

Nadia, il cancro, la sentenza del web

Io non lo so qual è il modo migliore per affrontare la malattia, la propria malattia. Credo che dipenda dal carattere di ciascuno di noi. E credo anche che non esista un modo più giusto di un altro. Ho visto gente disperarsi e ho ancora stampati nella mente gli occhi di un amico di famiglia, bagnati di lacrime quando passò dal bar per salutarci, prima del suo ultimo viaggio della speranza. Non lo rividi più. Una mamma, che ha lasciato due figli piccoli, faceva invece battute autoironiche mentre il fuoco dentro la stava divorando, a pochi giorni dalla morte.

Contro la “Iena” Nadia Toffa, contro le sue “presunte” parole (“il cancro è un dono”) si sono scatenate le tricoteuses del web, armate di tastierina e Verità. Il noto personaggio televisivo si è così dovuto difendere, precisando che il dono al quale si riferiva non è la malattia in sé (quale cretino potrebbe pensarlo?), ma la possibilità che la malattia dà di guardare il mondo e la propria vita da un’altra angolazione, l’opportunità di pensare cosa realmente conti nella propria esistenza e quanto vi sia in essa, invece, di futile e di illusorio.

Quando Nadia Toffa dichiarò di essere ammalata di cancro, accolsi quell’outing con fastidio. Penso che non tutto della propria vita debba andare sotto i riflettori, essere dato in pasto alla curiosità morbosa degli internauti, che bisognerebbe tutelare l’intimità di una malattia. Qualcuno ha anche ipotizzato che potesse trattarsi di pubblicità, macabro esempio di quanto cinica sia diventata la società di oggi.

Nadia appartiene a una generazione abituata a vivere “pubblicamente” ogni aspetto della propria vita, a maggior ragione se già si è un personaggio pubblico: questo aspetto ha avuto probabilmente un peso nella sua decisione.

Chi ha avuto un tumore o ha vissuto esperienze familiari con il cancro non può che essere turbato dalla sintesi semplicistica della dichiarazione di Nadia. Lo capisco. Ma tutti quelli che si sono affrettati a puntare il ditino non sanno cosa è passato nella testa di Nadia, anche se i social network hanno fatto di ogni utente il possessore di una verità inconfutabile che non ammette il confronto con chi la pensa in maniera differente.

Io non conosco la verità, però penso che ognuno abbia il diritto di affrontare la vita e la morte come meglio crede. D’altronde (mi si perdoni la provocazione), per i santi venerati dalla chiesa, malattie e sofferenze erano un dono di Dio: e su questo non mi sembra ci siano polemiche.

Le polemiche ci sono per Nadia perché alla gente comune non sembra vero di potere in qualche modo essere ammessa nel mondo dei “famosi” (si tratti di calciatori, politici, personaggi dello spettacolo), mettendo un “mi piace” a una foto su instagram o, più frequentemente, rovesciando loro addosso insulti di ogni genere per scaricare la propria invidia e la propria frustrazione.

Parlare della propria malattia, per alcuni, è anche un esercizio di esorcismo. Una terapia dell’anima che io non riesco a condannare. Se lei sta meglio così, non vedo che problema possa esserci.

Non me la sento di giudicare il modo in cui gli altri affrontano il mistero più grande della propria vita (la morte), perché non permetterei a nessuno di giudicare il mio.

16 settembre

Siamo le vite recise dai terremoti, le abitazioni distrutte e ogni volta ricostruite senza un lamento.

Siamo i soldati caduti per servire una patria a volte matrigna, i morti sul lavoro nelle campagne e nei cantieri, sotto casa o in terre lontanissime.

Siamo figli di donne che hanno cucinato cardi e “cosch’i i vecchia”, di mamme capaci di fare un miracolo con un pugno di fagioli.

Siamo figli di uomini dalle schiene curve, di contadini a piedi o a dorso di mulo sui sentieri dell’Aspromonte, di carbonai dai volti anneriti, di pastori transumanti tra la montagna e i paesi caldi della piana di Gioia Tauro.

Siamo la caparbia di genitori che non ci hanno fatto vivere gli stenti delle baracche senza luce, né acqua.

Siamo figli di giovani dalla valigia di cartone legata stretta con lo spago, accalcati nelle terze classi dei treni diretti a Nord o delle navi d’Oltreoceano: disposti a qualsiasi lavoro per un piatto di dignità. Dalla nostra terra partono oggi altri ragazzi: laureati, professionisti, manodopera qualificata, lavoratori che nel proprio campo sono eccellenze. Oggi come allora percorriamo le strade del mondo con la consapevolezza di essere noi i fabbri del nostro destino.

Siamo bellezza tramandata, da custodire e da indicare ai più giovani affinché ne abbiano cura: i libri di storia di Vittorio Visalli, i versi di Domenico Cutrì, i racconti di Nino Zucco, le opere d’arte dei Tripodi, la solitudine dolorosa di Mimì Occhilaudi.

Siamo storia che non passa, anche se tutto è cambiato.

Ma siamo soprattutto la storia del fuoco attraversato dalla nostra Protettrice, un passaggio di salvezza dal valore universale, che ci riguarda singolarmente e come comunità portatrice di un patrimonio identitario unico.

Auguri a chi porta il nome Eufemia e a tutti noi eufemiesi.

VIVA SANT’EUFEMIA!

La presentazione del libro come l’ho vista e sentita

Cosa mi rimane della presentazione del libro? Se riavvolgo il nastro e riparto dalla fine, dalla composizione floreale che il giorno dopo ho portato al monumento dei caduti, la prima cosa che penso è che non l’avevo preparata. Non ci avevo pensato prima, ma a ben vedere è stata la cosa più naturale dopo un pomeriggio dedicato alla memoria dei soldati di Sant’Eufemia.

Tutto l’evento si è svolto con una linearità sorprendente, come se un regista ne avesse scritto la sceneggiatura. Ogni cosa al suo posto, ogni parola misurata, incastonata nel quadro di un pomeriggio per me indimenticabile. Eppure gli interventi non erano stati “studiati”. Nessuno di noi sapeva cosa avrebbero detto gli altri, al massimo ne intuiva il tema per grandi linee, in base al profilo dei relatori. Io stesso avevo un foglio con degli appunti da sviluppare, ma credo di averlo fatto soltanto per metà: alla fine, mi mancavano ancora parecchie cose da dire. Un pomeriggio volato via leggero, tra tantissime persone rimaste fino all’ultimo. Attente, coinvolte, emozionate.

Mi interessava legare la piccola storia a quella grande, come con la lettura della poesia di Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso”, un luogo che per gli studenti è il simbolo delle atrocità della guerra. Ma anche il luogo dove, nella stessa giornata (29 giugno 1916), morirono sei soldati di Sant’Eufemia, asfissiati dal fosgene e dal cloro dell’attacco chimico degli austroungarici. Corre una grandissima differenza tra “un” e “il”.

Ripenso alle notti trascorse al computer, spesso “ai computer” perché a lungo ho avuto bisogno di lavorare su due monitor. Sono soddisfatto perché ritengo di avere anche compiuto un atto di giustizia: tirando fuori dall’oblio due vittime della guerra i cui nomi non sono presenti nell’albo dei caduti, né tantomeno sono incisi sul monumento dei caduti (Giuseppe Ierico, Giuseppe Sofo); oppure “consegnando” alle rispettive famiglie le cartoline di Giovanni Siviglia e Antonino Sofo, scritte cento anni fa e mai giunte ai propri cari.

È stato toccante leggere l’emozione nei volti degli adulti intervenuti alla fine della presentazione per condividere con il pubblico i propri ricordi familiari. E mi ha riempito il cuore di speranza constatare l’attenzione dei giovani per quelle storie lontane che tanto hanno ancora da raccontare e da insegnare. C’è bisogno di sentirsi comunità e di poterlo rivendicare; di farlo pizzicando le corde giuste, sforzandosi di elevarsi dalla gretta quotidianità. Non esiste altra strada, se vogliamo sopravvivere a questi tempi così tristi.

Ripenso agli incoraggiamenti e all’attesa suscitati dagli “aggiornamenti” che ogni tanto pubblicavo sul mio profilo facebook: mi sono stati di grande aiuto. Non perché temessi di non farcela. La ricerca è stata lunga ma non pesante: niente è pesante quando si fa ciò che si ama. Ma è stato importante avvertire l’interesse di tante persone nei confronti del lavoro che stavo portando avanti.

I tanti messaggi ricevuti dopo la presentazione mi lusingano come uomo e come cittadino del mio paese, ancor prima che come studioso.

Tutto si tiene. Bisogna riuscire ad assecondare la propria indole, a coltivare le proprie passioni: scrivere, dipingere, recitare, suonare, cantare, ballare, praticare sport o qualsiasi altra attività. Se si fa del bene a se stessi, ci sono buone probabilità di fare del bene anche alla comunità nella quale si vive.

Chiedi chi erano i Wood

Nell’estate del 1969 c’era stato il festival di Woodstock, la tre giorni di musica più celebrata della storia, mentre negli anni Settanta la band inglese “The Who” passava da un successo all’altro. Influenze che arrivano in provincia con qualche anno di ritardo, ma con un’immutata carica di rivoluzionare costumi e tendenze di una società che il ’68 aveva stravolto. Riguardando a quegli anni balza evidente che il desiderio di cambiare il mondo era uguale per i giovani di Milano, Berkeley o Sant’Eufemia d’Aspromonte. I più impegnati erano attivi nelle scuole, nelle università e sui luoghi di lavoro. Poi c’era chi “faceva politica” con comportamenti individuali trasgressivi, spesso non compresi da una comunità che restava fondamentalmente arretrata, incapace di avvertire il vento di un cambiamento epocale. Minigonne e capelli lunghi non passavano inosservati in un paesino dell’Aspromonte: eppure ci furono ragazzi e ragazze che “sfidarono” genitori e benpensanti in nome di una libertà che era anche quella di vestirsi a proprio piacimento.

La musica diventa il grimaldello per scardinare vecchie convenzioni; le note, ali sulle quali fare volare il sogno di un mondo governato dalla fantasia, dalla bellezza, dall’amore. È il periodo d’oro per i complessi musicali, che si costituiscono un po’ ovunque e consentono inedite opportunità di incontro e relazione tra i due sessi.

Nascono così a Sant’Eufemia nel 1973 i “Wood”, il cui nome è un omaggio al paesaggio locale e, per assonanza, un richiamo esplicito al gruppo di Pete Townshend. La formazione iniziale è composta da Cosimo Luppino (chitarra elettrica e voce), Totò Orlando (tastiere), Natale Condello (batteria), Armando Calabrò (basso), ai quali in un secondo momento si unisce Mimmo Lupoi (chitarra acustica e voce). Qualche anno prima avevano in realtà segnato il cammino i “Pupi 32”, fondati dai cugini Pupo (entrambi sedicenni, da cui il nome): Vincenzo alla chitarra, Mimmo alla tastiera e voce, Cecè Tripodi al basso, Cesare Bille alla batteria. I Wood raccolgono però l’eredità di un altro gruppo, i Sud Boys (o Ragazzi del Sud): Luigi Nolgo (voce), Saverio Infantino (chitarra), Pino Fiorentino (chitarra da accompagnamento), Gaetano Chirico (batteria), Totò Orlando (tastiere) e, nella fase finale, Cosimo Luppino. Saranno proprio questi ultimi due a fare da trait d’union tra Sud Boys e The Wood, dopo le defezioni di coloro che per motivi di studio o di lavoro sono costretti ad andare via dal paese.

Totò Orlando è il componente che ha più familiarità con note e spartiti per via del genitore, il Maestro Vincenzo Orlando, clarinettista uscito dal conservatorio di San Pietro a Majella, anche se il colpo di fulmine, in lui, scocca ascoltando il suono della tastiera dei Pupi 32. Cosimo Luppino è un eclettico chitarrista infatuato di Carlos Santana, le corde della sua Gibson SG Custom “diavoletto” sprigionano sonorità che toccano l’anima. Natale Condello, che si innamora della batteria assistendo alle prove dei Sud Boys nel “basso” di don Pepè Chirico (medico condotto, papà di Gaetano), racimola fortunosamente una Hollywood Meazzi d’ennesima mano a Messina. Armando Calabrò, che come Mimmo Lupoi è di Sinopoli, porta in dote il basso dal disciolto gruppo musicale “Angeli azzurri”.

La band è composta da “bufali” e “locomotive”. I primi (Luppino, Condello) suonano ad orecchio, si lasciano trascinare dall’istinto, azzardano soluzioni creative: come il bufalo di De Gregori scartano di lato e per questo, ogni tanto, cadono. I secondi (Orlando, Calabrò) sono fedeli esecutori dello spartito, locomotive dalla strada segnata. La forza del gruppo è nell’equilibrio tra queste due spinte, l’estro di Luppino ricondotto da Orlando a struttura musicale ordinata.

Il repertorio dei ragazzi, nazionale e internazionale, viene costantemente arricchito dalle musicassette pirata acquistate nel mercato domenicale e dall’ascolto religioso di programmi radiofonici che divulgano le novità musicali del momento: “Per voi giovani”, condotto tra gli altri da Carlo Massarini e Raffaele Cascone; “Supersonic” (Tullio Grazzini), “Pop-Off” (Maria Laura Giulietti, Massarini, Cascone e altri).

Mimmo Lupoi incrementa le soluzioni artistiche e la scaletta del gruppo, ma soprattutto consente un salto di qualità significativo con l’acquisto di un impianto voce Montarbo da 700 watt, per quei tempi e in quel contesto un vero e proprio lusso. Come i loro predecessori i Wood suonano in paese e nel circondario, in occasione di serate danzanti, veglioni di capodanno, matrimoni e feste. Le trasferte sono avventurose: su un pulmino Volkwagen noleggiato oppure stipati dentro un’unica vettura, propria o di fortuna quando riescono a strappare un passaggio.

Sono ragazzi pieni di vita che al di là delle esibizioni sul palco fanno musica estemporanea, correndo a sperimentare per ore ed ore nuove soluzioni, quando non tirano tardi in piazza con chitarre e bongo, aggiungendo un pizzico di magia al cielo stellato dell’estate eufemiese. Qualcuno storce il naso («Che fanno questi?»), altri approvano quella sana goliardia che li spinge a parlare con un’inflessione nordica in un concerto tenuto a Gallico, pubblicizzato con una locandina geniale: “per la prima volta in Calabria”. Per una settimana, a Delianuova curano l’accompagnamento dei concorrenti dello “Zecchino Deliese”, ma eseguono anche brani propri, rifacendosi all’esperienza dei Sud Boys che qualche anno prima avevano organizzato nei locali del cinema di Sant’Eufemia un partecipatissimo festival per ragazzi.

Ogni tanto qualcuno passa a trovarli mentre provano nel primo piano che si affaccia sulla centralissima via Maggiore Cutrì. Dall’altro lato della strada c’è la sede della camera del lavoro e da lì accorre ebbro di gioia il segretario Vincenzo Gentiluomo (“u brigghiu”), per la storica vittoria del partito comunista e l’elezione a sindaco del professore Peppino Pentimalli: «Abbiamo vinto! Abbiamo un sindaco comunista! Suonate bandiera rossa!» – la richiesta, esaudita, mentre sotto una folla festante canta l’inno dei lavoratori.

La storia dei Wood è un’esperienza che si esaurisce quando prendono il sopravvento le necessità materiali dei suoi componenti, alcuni dei quali sono costretti all’emigrazione. Una parentesi esistenziale che tuttavia chiarisce la visione di una generazione, affascinata dallo spazio sconfinato della prateria e dal sogno inteso – alla Ivano Fossati – come elemento fondamentale della vita di ogni giovane: “un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle […]; un tempo sognato, che bisognava sognare”.

Per aspera ad astra

“Per aspera ad astra”: forse è nella citazione latina utilizzata come immagine di copertina della sua pagina facebook la chiave per capire il senso della maturità conseguita da Jessica Tripodi, 28 anni compiuti da poco. Mi ha molto incuriosito la storia di questa ragazza caparbia che un giorno decide di “riprendere in mano” la propria vita, ricominciando da dove dodici anni fa era rimasta interrotta. Il diploma di maturità per molti è qualcosa di scontato; per altri può invece rappresentare “un appuntamento dove non incontrerò nessuno, ma incontrerò me stessa”.

D. Quando e perché avevi interrotto gli studi?

R. Mi fermai nel 2006, all’inizio del terzo anno al liceo scientifico “Enrico Fermi” di Sant’Eufemia. Probabilmente non era l’istituto superiore che desideravo, ma la ragione vera è che non riuscivo più ad avere un mio equilibrio a causa dei problemi interiori maturati nel corso dell’infanzia, tra i quali il trauma della morte di mio fratello Damiano, che hanno segnato la mia psiche e il mio modo di rapportarmi con il mondo. Mi ritrovai a combattere contro un mostro che a quell’età non si dovrebbe conoscere affatto: la depressione. Arrivai al punto di non avere più alcuna energia fisica né mentale, nemmeno per le attività quotidiane. Tutto era diventato troppo pesante, opprimente, disperato. I professori si precipitarono a casa mia implorandomi di non mollare: ero una brava studentessa, in seconda e in terza media avevo pure vinto due borse di studio intitolate al preside Lorenzo Battaglia. Ma ero troppo stanca, psicologicamente e fisicamente.

D. Come hai fatto a capire che si trattava del “male oscuro” e come ne sei uscita?

R. Un giorno decisi di chiedere aiuto. Mi recai a Scilla e incontrai il dottore Plutino, il quale dopo avere chiacchierato un po’ con me mi affidò alle cure di una dottoressa dell’ospedale, la psichiatra e psicoterapeuta Rosa Milasi. Era il 2014 e la decisione del dottore Plutino mi ha salvato la vita. Iniziai un percorso lento, graduale, non facile, con una dottoressa eccellente che è riuscita a farmi superare piano piano il mio blocco di vita. Oggi sono riuscita a riprendere in mano molte cose e, nonostante ancora rimangano alcune cose da risolvere con me stessa, sto bene.

D. Era quindi giunto il momento di “riprendere in mano” la tua vita.

R. Qualche anno dopo l’abbandono della scuola avevo tentato di fare domanda al liceo linguistico per recuperare e diplomarmi, ma non stavo ancora bene e le domande si perdevano nel vuoto. A novembre 2017 ci riprovai. Presentai la domanda come candidata esterna agli esami di stato. Alcuni mi sconsigliarono di fare tutto in una volta: dovevo recuperare terzo, quarto e quinto anno e poi sostenere l’esame di maturità. Ma io non volevo perdere altro tempo. Presentai la domanda al liceo statale “Tommaso Gullì” di Reggio, indirizzo linguistico. Il 21 maggio 2018 cominciarono gli esami preliminari.

D. Come li hai affrontati?

R. Ebbi un momento di sconforto perché, lavorando, avevo avuto poco tempo per studiare. Telefonai alla mia migliore amica e piangendo le dissi che non intendevo presentarmi perché ritenevo di non avere una preparazione adeguata. Lei si arrabbiò, sapeva bene quanto ci tenessi ed io non volevo deluderla: insomma, mi presentai. Il primo giorno ci fu la prova di italiano. Tema sul progresso. Amo scrivere, quindi andò bene. Il secondo giorno c’erano le prove di matematica e di inglese. La matematica è sempre stato per me un discorso troppo complesso. Quel giorno davvero avevo deciso di non andare e di mollare tutto. Ebbi una lite furibonda con mio padre, ma ero inamovibile. Scrissi alla dottoressa Milasi per comunicarle che non sarei andata. Mi telefonò subito e mi disse: «Jessica, io non le permetto di non permettermi di aiutarla. Lei DEVE andare. Non importa se consegnerà la prova di matematica in bianco, ma deve andare!». Arrivare in tempo fu un’odissea, perché ero in netto ritardo. Cercai di fare quello che potevo, usando anche la logica: ho imparato che non bisogna mai lasciare in bianco nulla, sul foglio come nella vita. La prova di inglese andò bene, così come – il giorno dopo – quelle con le mie materie del cuore, il francese che avevo studiato a scuola e lo spagnolo imparato da autodidatta. Presi due “otto” e la soddisfazione dei complimenti della professoressa di spagnolo, madrelingua, che mi chiese se avessi un secondo diploma: «Magari», pensai io. Il 26 maggio affrontai l’orale sul programma di tre anni: non mi comunicarono esplicitamente il risultato, ma mi lasciarono intendere di cominciare a studiare per gli esami di stato. La sera me ne andai ad Acireale, al concerto di Emma, felice e leggera. Ero stata ammessa.

D. Veniamo al grande “appuntamento”. Com’è stato?

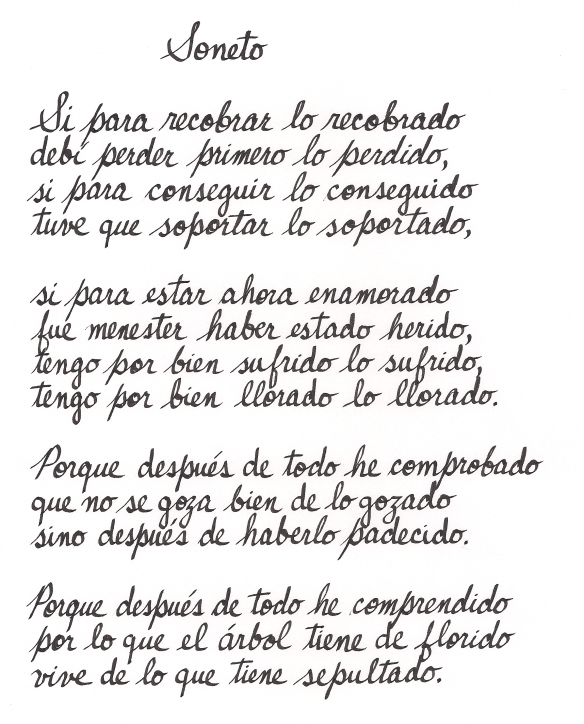

R. Nella prima prova ho scelto il saggio breve sulla solitudine nell’arte e nella letteratura. Adoro Alda Merini, nei suoi versi rivedo le profonde sofferenze che ho patito: solo chi ha a che fare con i problemi dell’anima può comprendere il dramma del dolore interiore. Per la seconda prova, lingua inglese, ho puntato sull’analisi di un brano di letteratura, mentre nella terza ho fatto il massimo pur nella consapevolezza di non potere avere una preparazione ottimale in tutte le materie. Gli orali me li ero immaginati diversamente. Sognavo di andare là e di fare un’interrogazione perfetta, esponendo in maniera impeccabile la mia tesina sulla passione. Ma non è stato così. Ero nervosa, tesa ed emozionata. Mentre parlavo piangevo: mi sono passati davanti agli occhi tutti questi anni, le difficoltà, i miei problemi. Il professore di spagnolo si è alzato per prendermi dell’acqua, gli altri commissari e la presidente sono stati dolcissimi e comprensivi. Ho cercato di dire quello che potevo e che ricordavo, e di arrivare per logica dove non ricordavo. Ho concluso con una poesia di Francisco Luis Bernardez, poeta argentino amico di Jorge Luis Borges: “Se per recuperare quello che ho recuperato/ è stato necessario che perdessi prima quello che ho perduto,/ se per ottenere quello che ho ottenuto/ ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato,/ se per essere adesso innamorato/ è stato necessario essere ferito,/ tengo per ben sofferto quello che ho sofferto,/ tengo per pianto bene ciò che ho pianto./ Perché dopotutto ho constatato/ che non si gode bene quel che si è ottenuto/ se non dopo che questo si è patito./ Perché dopotutto ho ben capito/ che quanto l’albero possiede di fiorito/ vive di quel che tiene seppellito”.

D. Una volta promossa, hai pensato a qualcuno in particolare?

R. Sì. Voglio dedicare questo mio traguardo alla signora Maria Rosa Carbone Falvetti, una donna meravigliosa che mi voleva tanto bene, colta nel profondo e dall’animo gentile, provata duramente dalla vita ma sempre abituata a combattere.

D. Progetti per il futuro?

R. Ora mi aspetta la facoltà di Lingue e letterature straniere!

Magliette rosse e caciare indegne

“E allora i terremotati? E allora i disabili? Perché per loro non avete indossato nessuna maglietta? Siete degli ipocriti”.

Io ci ho provato a mettere in relazione tutte queste cose, ma francamente non sono riuscito a vederla questa ipocrisia che è stata rinfacciata a chi, come me, ieri ha voluto indossare una maglietta rossa per ricordare Aylan (magari non tutti lo sanno, ma indossava proprio una maglietta rossa riverso sulla battigia) e tutti gli altri migranti annegati nel mare. Vittime uguale migliaia di uomini, donne, bambini in carne ed ossa inghiottiti dalle onde del mare. Io, tu che leggi, i nostri cari, se il caso non ci avesse fatto nascere nella parte fortunata del mondo.

Non mi offende la definizione di buonista e non mi sento radical chic. Non possiedo orologi costosi, tantomeno ho il rolex; ho una Citroen Saxo dal 2002 con quasi 400.000 chilometri; non ho mai fatto una vacanza in nessun posto per vip. La stessa cosa credo di non poterla dire per i molti che hanno puntato il loro ditino. Buon per loro che possono permettersi questo e altro, ci mancherebbe: ma il ditino e la morale, quelli no.

Non penso neanche che la mia maglietta rossa possa risolvere il drammatico dramma delle migrazioni bibliche che caratterizzano la nostra epoca; né penso che possa riuscirci l’Italia da sola. Però trovo volgari, molto volgari uomini e donne delle istituzioni che ridicolizzano o incitano al disprezzo nei confronti di chi in fondo chiede un approccio umano per una questione complessa, che nessun ministro dell’interno può risolvere a colpi di tweet.

La scelta di indossare una maglietta rossa è stata una scelta libera. In altri tempi è stato obbligatorio indossare un altro colore, ma quei tempi (si spera) sono finiti e tutti abbiamo il dovere di non farli ritornare più.

Perché quindi mettere in correlazione tragedie diverse? Non ci sono drammi di serie A e drammi di serie B. Nel proprio piccolo, chi ha potuto ha contribuito a dare un sollievo ai terremotati del centro-italia, così come fa con chiunque si trovi in difficoltà. Quindi, dove sta il problema? Perché questo disprezzo gratuito?

A proposito di disabili, perdonatemi se ne approfitto per parlare di qualcosa che riguarda (anche) me. Tra qualche mese inizia la colonia estiva dell’Agape, che ha quasi raggiunto le venti edizioni. Ecco, ragazzi e ragazze di Sant’Eufemia: invece di dire e scrivere “e allora i disabili”, venite pure a dare una mano. Sarete accolti con gioia: l’associazione ogni anno ha un bisogno disperato di volontari e i nostri amici speciali non potranno che essere felici nel vedere gente nuova.

Il trionfo della post-verità

Tempi duri per chi non ha in tasca una verità assoluta, che non ha bisogno di essere argomentata per imporsi su un pubblico sempre più refrattario al metodo del confronto tra idee contrapposte, in una cornice di rispetto delle regole basilari per ogni civile discussione. I ragionamenti sono orpelli del passato, tempo perso in un mondo che va di fretta e che richiede presenza scenica, anche a costo di smentire domani ciò che si è sostenuto oggi: è molto più semplice cavarsela con gli striminziti caratteri di un tweet all’ora, restando comunque sul pezzo dell’eterna competizione per la visibilità.

La mancanza di contraddittorio consente ad ogni utente di essere custode di una verità (la propria) che non ha bisogno di essere supportata da riscontri fattuali, perché suo habitat naturale sono le emozioni. Ma la verità è fatta di sfumature che non tutti sono in grado di cogliere, può essere addirittura ingannevole come quella di Sciascia: «La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità». Richiederebbe, in ogni caso, uno sforzo dialettico dal quale oggi la comunicazione sui social sfugge con calcolo premeditato. Il confronto può avere come conseguenza la revisione del pensiero, la sconfessione di una verità strumentale ma utile alla propria affermazione. In una realtà di compartimenti stagni, incomunicabili tra di loro, non conviene: per il politico-comunicatore le priorità sono marcare il territorio e tenere unito l’esercito dei difensori della propria verità.

L’epoca della post-verità concede inoltre ad una schiera sterminata di utenti la possibilità di trovare nei social uno strumento di riscatto personale; l’occasione di uscire dal grigiore del proprio anonimato sentendosi protagonista di un’opera nientemeno purificatrice, tanto necessaria quanto osteggiata dagli impalpabili poteri forti, dalla casta, da tutta una serie di personaggi inclusi apoditticamente nella categoria del “nemico”. Chiunque può veicolare notizie, la deontologia professionale è un ricordo del passato che nulla può di fronte a ragioni superiori: aiutare l’umanità a diventare soggetto consapevole, scoperchiare le falsità messe in circolazione dalla solita stampa prezzolata.

L’irresponsabilità e la sostanziale impunità offrono un vantaggio non irrilevante agli avvelenatori di pozzi e ai divulgatori di fake news che sguazzano nello stagno fetido dei sentimenti primordiali. Uno studio su Twitter pubblicato dalla rivista scientifica “Science” avverte che «le notizie false hanno sempre la meglio sulla verità, raggiungono più persone, penetrano più in profondità nei social network e si diffondono molto più rapidamente delle notizie vere». Sette volte su dieci una bugia ha più possibilità di essere ritwittata rispetto a una notizia vera, fondamentalmente perché essa provoca nell’utente un’emozione maggiore (indignazione, sorpresa) rispetto alla reazione che si ha di fronte a notizie non “forti”, in qualche modo ordinarie. In definitiva, i social amplificano la falsità a discapito della verità ed il guaio – questa la conclusione ripresa dal settimanale “Internazionale” – è che «nessuno (esperti, politici, aziende tecnologiche) sa come cambiare questa tendenza».

Non siamo messi affatto bene.

Topolino, solo un fumetto?

Un mio vecchio professore raccontava spesso che a suoi figli faceva leggere Topolino, perché era un fumetto utilissimo come una lezione di grammatica e di sintassi, scritto in italiano perfetto e ricorrendo ad un lessico sempre appropriato. Una regola generale afferma che, per imparare a scrivere, è necessario leggere tantissimo. Per cominciare, Topolino è il meglio che si possa trovare in circolazione. So anche di adulti che continuano ad appassionarsi alle avventure di Topolino, Paperino, Zio Paperone e di tutta l’allegra brigata ideata da Walt Disney: autore che, tra l’altro, sui social contende ad Alda Merini la palma di aforista più citato. Questo per dire dell’attualità del personaggio.

A un certo punto della mia vita ho abbandonato il fantastico mondo di Topolino e dei molti altri fumetti divorati nel corso dell’adolescenza. Questa occasione però era ghiottissima: il numero speciale per i 110 anni dell’Inter… cercato disperatamente in edicola e, dopo tre mesi, ricevuto grazie al miracolo di un’anima pia. – Eureka! – esclamerebbe per la gioia Archimede Pitagorica!

Ed eccomi qua, in questa piovosa mattina di un giugno novembrino, alle prese con le glorie nerazzurre del passato e del presente in versione Disney: il portierone Poldo, capitan Zampetti, bomber Icarduck e l’allenatore Spallucci. Finire “paperizzati” non è cosa da poco, non per tutti, come è stato ammesso da chi ha avuto questo privilegio: Vasco, Mina, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Jovanotti, Fiorello e altri.

Leggere Topolino riporta all’autenticità dei giusti. Come nella storia della cittadina Magnacopia Prosperosa, che l’alchimista Ilarione della Cupiditate trasforma in Frignonia Gemebonda per il mancato rispetto della parola data. O in quella ambientata ad Orobomis, dove Barny stringe con Gaglioff un patto che lo rende ricco ma lo costringe a vivere nascosto. «Oh, una bella vita davvero, Barny! Sempre a nasconderti! Ne è valsa la pena?» – le parole del fratello “buono”, che non ha alcun dubbio su cosa conti davvero nella vita: «Non è il denaro che cerchiamo, fratello, ma la conoscenza».

Proviamo a trasferire dalle vignette alla realtà il senso di questi messaggi: sicuro che si tratti di un “semplice” fumetto?

Un giochino per conoscere meglio il mondo

L’inserto del “Corriere della Sera” #buonenotizie di questa settimana presenta un quiz interessante per verificare cosa sappiamo a proposito di temi importanti quali la sostenibilità, l’ambiente e i diritti. Ne ripropongo i risultati, con la speranza di fare cose utile a coloro che hanno voglia di approfondire questioni anche spinose sulla base di dati ufficiali e il più possibile “asettici”, scevri cioè della vis polemica che spesso caratterizza il dibattito politico nostrano.

VITA SULLA TERRA. Ogni minuto nel mondo vengono distrutti 18,7 milioni di ettari di foreste, l’equivalente di 27 campi da calcio.

POVERTÀ. Nel 2016 l’82% della ricchezza prodotta è andata all’1% della popolazione mondiale. Più nello specifico, 8 miliardari possiedono la stessa ricchezza di metà della popolazione mondiale, mentre 3,7 miliardi di persone (la parte più povera della popolazione) non hanno aumentato la propria ricchezza.

SALUTE E BENESSERE. Dal 1990 ad oggi si è registrata la diminuzione di oltre il 50% delle morti infantili “prevenibili” (meno 45% la mortalità materna). Tuttavia, ancora 6 milioni di bambini muoiono di prima di avere compiuto cinque anni.

ENERGIA. Paraguay, Uruguay, Islanda, Costa Rica e Norvegia producono quasi il 100% della loro elettricità facendo ricorso a fonti energetiche rinnovabili. Circa il 60% delle emissioni di gas serra è dovuto alla produzione di energia “non verde”.

UGUAGLIANZA DI GENERE. Nonostante la politica delle quote “rosa”, le donne occupano soltanto il 23,7% dei seggi parlamentari. Nel settore privato, occupano meno di un terzo delle posizioni dirigenziali e dei quadri intermedi.

ACQUA. Circa il 40% della popolazione mondiale vive in una condizione di carenza di acqua, una percentuale destinata ad aumentare con il rialzo delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici.

STRANIERI. Nel 2105 i migranti hanno prodotto 6.700 miliardi del Pil mondiale (più di 3.000 rispetto a quello che avrebbero prodotto nel proprio paese di origine).

CITTÀ SOSTENIBILI. Sono 330 milioni le famiglie nel mondo (1,2 miliardi di persone) che non hanno la possibilità di avere un’abitazione sicura e ad un prezzo accessibile. La carenza abitativa è destinata a crescere del 30% entro il 2025.

AGRICOLTURA. Foreste e biodiversità sono minacciate, il cambiamento climatico aumenta i rischi di siccità e inondazioni. Globalmente l’11% (una persona su nove) della popolazione è denutrita: l’altra faccia della medaglia è la condizione di sovrappeso che caratterizza il 40% degli abitanti nel mondo: uno su dieci è addirittura obeso.

LONGEVITÀ. Nel 2105 sono stati registrati quasi 500.000 centenari nel mondo, più di quattro volte rispetto al 1990. Dai dati disponibili i paesi con un maggior numero di centenari sono, nell’ordine: Stati Uniti, Giappone, Cina, India e Italia.

Queste le “fredde” cifre di una situazione caratterizzata da fenomeni economici e sociali complessi, che vanno governati con lungimiranza. Le risorse naturali non sono infinite e siamo in miliardi a dovere convivere e vivere dignitosamente su questo mondo che l’uomo sta cercando in ogni modo di distruggere.