Campi che non finivano mai, larghi fino al confine della strada, lunghi fino alla sipala intricata di spine, dove riprendere il pallone che vi si era cacciato dentro diventava impresa da genio guastatore. Da pagare al prezzo dei pezzetti di stoffa strappati e impigliati tra i rovi, delle grancinate e delle ’rdicate che sembravano appiccare il fuoco alla pelle.

Era il calcetto pionieristico giocato nelle piazze e nelle strade, nelle periferie abbandonate, ovunque si potessero piazzare a terra due bottiglie o due mattoni per farne i pali della porta. La traversa come ipotesi, collocata a un’altezza indefinita: 10-15 centimetri sopra le dita stirate del portiere, calcolo approssimativo del salto che un ragazzino poteva compiere balzando dal suolo. Una linea orizzontale immaginaria che talora si materializzava nella riga tracciata con la vernice (ma anche con un paio di gessetti recuperati a scuola) sulle saracinesche o sul muro. Circostanza che comunque non impediva di stabilire senza eccessive contestazioni – e senza l’ausilio della moviola in campo – se fosse gol o meno, anche nelle situazioni di più difficile interpretazione. Graffiti di primavere lontane che su qualche parete resistono, tenaci come i tackle affondati nonostante il cemento, le ginocchia ’mprascate di sangue.

Un calcio da artisti di strada che odorava di libertà e di fantasia, che non viveva prigioniero degli schemi e delle divise delle scuole di calcio per bambini. Che considerava naturali la camicia e finanche i mocassini. Che a casa, a sera, riportava appiccicati sul viso sudore e terra.

Bastava essere in due: uno contro uno, trasposizione calcistica degli antichi duelli d’onore. In tre, il terzo diventava una sorta di arbitro dalle cui parate dipendeva l’esito della sfida. Ma in tre si poteva anche optare per la “modalità allenamento”: passaggi e tiri contro quello che fungeva da portiere fino a quando non riusciva a respingere una conclusione. Due contro due, con “portiere volante”. Due contro due, più il portiere fisso. Tre contro tre. E così via. Varianti pratiche e flessibili che consentivano il massimo dell’aggregazione possibile. In proposito non esisteva alcuna regola, se non quella inconsapevole e riassumibile nel motto di don Italo Calabrò: “nessuno escluso, mai”.

Ogni rione di Sant’Eufemia ha luoghi della memoria fatti di pallonate e vetri rotti, maglie sdillabbrate dalle trattenute (i falli esistevano soltanto nei casi di tentato omicidio) e scarpe aperte nella punta, immagini sfuocate di partite senza fine: «vince chi arriva prima a cinque gol»; ma poi si prolungava a dieci, a venti, o fino a quando non imbruniva ed era ora di rientrare.

La “Pezzagrande” contava il numero maggiore di campi di gioco improvvisati. All’interno della pineta comunale, con al centro il cerchio di cemento rialzato, una porta tra due alberi non perfettamente allineati e l’altra vagheggiata tra due pietre sistemate ad alcuni metri di distanza dal punto in cui il terreno digradava verso gli orti. Nel “Giardinello” polveroso, scenario piratesco di scorribande a caccia di ciliegie, ma anche di fughe precipitose, inseguiti dal cane aizzato contro i ragazzini dal massaro esausto ma minaccioso con la faccetta in pugno. E poi la mitica piazza Municipio con le sue “pietre di Catania”, al primo posto nella speciale classifica delle cause di distorsioni e fratture tra gli adolescenti. Piazza Matteotti, dove la scelta del pallone dipendeva dalle restrizioni vigenti: dal Tango al Super Santos, dal Super Tele al pallone di spugna, dalla pallina di tennis a quella di spugna, fino al prodigio della lattina di bibita schiacciata. Ma si giocava anche nel catino dell’ex pescheria, nelle strade aperte al traffico e in quelle chiuse, con buona pace per la squadra cui toccava correre in salita.

D’altronde, quando in palio c’era la supremazia rionale, il campo sportivo diventava teatro delle sfide campali tra selezioni di undici giocatori. Ed era come disputare un mondiale.

Com’è triste Favazzina

Favazzina è uno dei miei luoghi dell’infanzia. Qua ho imparato a nuotare e a fare le gare di apnea, qua mi sono tuffato per la prima volta dagli scogli. Gli stessi scogli che, adolescente, esploravo a caccia delle patelle, da staccare con il coltello e divorare subito dopo una veloce sciacquata con la stessa acqua del mare.

Favazzina per me sono i miei fratelli e i miei cugini francesi, sarabanda giocosa con seguito di ombrelloni e borse frigo gigantesche con dentro di tutto. È mio padre che mi salva quella volta che scivolai in acqua da uno scoglio mentre, dall’alto, seguivo la sua caccia a un piccolo polipo. Perché il panico, a sette-otto anni può giocare brutti scherzi anche se sai nuotare. È la Toyota Corolla di mio zio Carmelo, nello stereo le musicassette di Johnny Hallyday per un mese di fila, mentre mia zia Gigì gli intima di andare piano non appena supera i 100 km/h: «Carmelò, doucement!».

Seguirono anni in cui smisi di andare a Favazzina. Ci tornai molti anni dopo e fu una piacevole scoperta ritrovarmi, insieme a tanti altri amici, nella stessa spiaggia che mi aveva visto bambino. Questa volta insieme ad altri bambini, ospiti dell’Orfanotrofio Antoniano di Sant’Eufemia, che per tutto il mese di luglio con i volontari dell’Associazione “Agape” accompagnavamo al mare. Una colonia estiva che per un decennio abbiamo organizzato portando bambini di Altamura e Napoli, ma anche disabili e ragazzini di Sant’Eufemia provenienti da nuclei familiari disagiati.

Da diversi anni la colonia estiva non la facciamo più a Favazzina, nonostante la comodità di un appoggio logistico in una casa a poche decine di metri dal mare e le sue particolari spiaggette “a misura di bambino”: non molto grandi, controllabili con un semplice colpo d’occhio.

In questa decisione ha pesato molto l’obiettivo stato penoso della “nostra” spiaggia, interessata tra l’altro da una progressiva erosione. Ci sono tornato ed è stato un tuffo al cuore. Niente è cambiato in tutti questi anni. Anzi, il degrado è, se possibile, aumentato.

E pensare che la spiaggia in questione è la prima che si incontra scendendo al mare dalla strada principale. In un’ottica turistica, un pessimo biglietto da visita: la strada d’ingresso dissestata e poi sassi su sassi, di dimensioni tali che piantare un ombrellone diventa un’impresa. Soltanto con l’intervento dei privati, quando decidono di pagare di tasca propria un ruspista, i disagi vengono alleviati grazie allo spianamento della strada e della spiaggia.

Vengono in mente i tanti bla-bla-bla sulle politiche per il turismo, quando sarebbe necessario – prima di tutto – che il turista in spiaggia riuscisse intanto a metterci piede. Dopo, che potesse anche piantarci un ombrellone e godere, finalmente, della bellezza del mare.

Le Persefoni di Bova

Ieri a Bova c’è stata la Processione delle Palme con le Persefoni. Secondo alcuni antropologi questa Processione richiama il culto di antiche figure mitologiche (come Demetra e Persefone) e i riti preistorici delle grandi madri del Neolitico. Pertanto, i temi della Pasqua cristiana nasconderebbero tracce di riti propiziatori delle messi e della fertilità appartenenti a tradizioni più antiche, con le quali si festeggiavano appuntamenti importanti: il passaggio dall’inverno alla primavera, il ciclo della vita, il ciclo della donna, il rapporto tra Bova e le campagne circostanti.

Un culto che contiene riferimenti alle feste liturgiche del mondo ortodosso bizantino, anche se ora è rientrato totalmente nei riti cristiani della Settimana Santa.

Le Persefoni (o “Pupazze”), realizzate intrecciando le foglie di ulivo su steli di canna, vengono infine decorate con fiori, frutta e merletti.

*Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Francesca Crea per le fotografie e per le preziose informazioni

**Per saperne di più sul mito delle Persefoni di Bova: http://www.calabriaonline.com/col/tradizione_folclore/tradizioni_religiose/pupazze-bova.php

U mangiareddu i San Giuseppi dai “Cagnolini”

|

| Photo @GiuseppeFedele |

La distribuzione del “mangiari i San Giuseppi” alle famiglie bisognose si lega alla devozione della popolazione nei confronti del patrono dei falegnami, ma anche protettore dei poveri, che risale a un passato nel quale erano in tanti a non potersi sempre permettere un piatto caldo a pranzo. In particolare, a partire dai primi anni del secondo dopoguerra, i cortili delle rrughe furono i punti di distribuzione della tipica pietanza “pasta e ceci”, che veniva preparata dai pochi che avevano di più per essere offerta ai troppi che avevano di meno. Un gesto di umanità spontanea, verrebbe da dire naturale, frutto di una semplicità di sentimenti oggi sempre più rara. Quella semplicità per la quale risulta ovvio tendere la mano verso chi si trova in difficoltà.

Anche oggi che nuove povertà si affacciano nella nostra società opulenta ed egoista, quella tradizione di generosità resiste. Ed è bene che sia così. È bene che si continui a cucinare u mangiari i San Giuseppi, per i nuovi poveri, ma anche per chi povero non è ma si mette in fila per accogliere, in quel piatto di pasta e ceci, un gesto d’amore che dà nuova linfa a una storia antica intrisa di solidarietà.

|

| Photo @GiuseppeFedele |

La pasta e ceci preparata dai “Cagnolini” di Sant’Eufemia d’Aspromonte è una tradizione nella tradizione, ormai giunta alla quarta generazione, che da settant’anni si rinnova il mercoledì della novena di San Giuseppe. Le cucine della sala matrimoniale “Il Cagnolino” vivono due giorni di intensa attività, con il coinvolgimento di una decina di volontari impegnati nella preparazione e nella distribuzione della pietanza. Si inizia martedì, con la sciacquatura dei ceci che successivamente vengono messi ammollo. Il giorno dopo i pentoloni della sala traboccano di ceci fumanti, mentre la pasta formato “ditali” viene cucinata in modo da essere pronta per due turni di distribuzione, rispettivamente intorno a mezzogiorno e alle 14.00. La personalizzazione della ricetta, introdotta qualche decennio fa dall’indimenticata maestra elementare Angiolina Squillace, prevede infine l’arricchimento del piatto con una piccola quantità di fasolu pappaluni (fagiolo qualità “bianco di spagna”) e il condimento con olio extravergine di oliva prodotto localmente.

|

| Photo @DomenicaOliverio |

Le cuoche “storiche” della sala matrimoniale hanno quest’anno cucinato 80 kg di ceci, 70 di pasta e 5 di fagioli. C’è stato chi ha lasciato la pentola sin dal giorno precedente per farla riempire ed è poi passata per ritirarla piena, chi si è messo in fila e chi ha addirittura portato fuori Sant’Eufemia la prelibata pietanza per farla gustare ai propri familiari.E poi ci sono stati loro, gli organizzatori, che a conferma dell’antico adagio “u scarparu resta sempri a’ scaza”, non hanno fatto in tempo ad assaggiarne neanche una cucchiaiata.

Venuto da un freddo lontano

|

| Photo @SaraBonfiglio |

Se penso alla mia infanzia, ne avverto subito il freddo. Assoluto. Non le folate del vento in inverno, picchiettate di gelo sulla pelle e gli occhi che faticano a restare aperti. Fastidi tutto sommato accettabili, tanto sai bene che dopo ci penserà il calore di un qualche caminetto a ritemprarti, o la buona sorte di una tazza di cioccolata calda. Densa, non la roba liquida bollente che servono in certi bar. Bisogna prestare attenzione e mescolare con cura il cacao sul fuoco, aggiungendo poco a poco il latte. Piano piano. Mica è una pizza, che l’inforni e quando è pronta la tiri fuori.

Il freddo dell’abbandono si incunea nelle ossa e le lavora come un tarlo. Per sempre. Anche se poi le fiammate di un amore sovrumano tempereranno l’anima e mitigheranno il dolore. Anche quando il senso di solitudine trova il conforto della favola di una famiglia che ti accoglie e ti proclama imperatore. Il sole attorno al quale tutti ruotano, premurosi.

I miei primi otto anni sono tramontana mulinante brandelli di vita, che il tempo tenta di sospingere oltre il confine della memoria. Eppure ritornano, come onde che risalendo mi travolgono. Eccomi di nuovo accovacciato con la schiena attaccata al muro, le ginocchia strette tra le braccia esili. Le lacrime e a farmi compagnia un lento dondolare, avanti e indietro. Per ore e giorni infiniti. Fino a quel pomeriggio di passi svelti nel corridoio, l’arrivo di un uomo e di una donna accompagnati dall’interprete, il loro parlare a bassa voce, fatto di frasi pronunciate in un idioma per me incomprensibile: «Guarda quanto sono belli e tristi. Come si fa a scegliere? Come si fa a salvarne uno e a condannarne venti?».

Li vidi scegliere singhiozzando. Scegliere me, dentro la mia felpa troppo grande, le dita timorose che spuntavano fuori dalle maniche. Scegliere me, che non capivo e che correvo come un matto. Me che ancora un po’ matto mi credete, voi che mai avete assaggiato il brodino insapore di un orfanotrofio e vi chiedete perché oggi tolgo il filo di grasso dai bordi del prosciutto crudo affettato.

Non ero mai salito su di una macchina e ora avevo un sedile tutto mio, una specie di divano sul quale stare seduto, sdraiato, in piedi con le mani e il viso incollati al finestrino per osservare il mondo di fuori. Per guardare gli alberi e le case che correvano veloci, la neve alta sui marciapiedi, il respiro fumante delle persone intabarrate. Un viaggio di tremila chilometri verso sud, a ogni stazione la temperatura più mite e cioccolatini, patatine, caramelle, merendine. Ci parlavamo con gli occhi e per la prima volta in vita mia non avevo paura. Mi addormentai sul ventre accogliente di una sconosciuta: mia madre. Era ebbra di gioia, dopo anni di tentativi vani. Felice, ma tesa. Sempre meno, però, di quando il giudice dovette pronunciarsi sull’adozione dopo il periodo di affidamento preadottivo, gli incontri con l’assistente sociale e le sue domande per me. Io neanche immaginavo l’esistenza di un amore così forte: cosa avrei potuto rispondere di grave, per giustificare la sua incredibile ansia?

Non ho mai fatto i conti con quel pezzo di vita mancante, una mutilazione che sento violenta. Mi mancano i giochi che non ho fatto, i banchi che non ho scarabocchiato, le storie dei vecchi che non ho ascoltato. Le strade che non ho vissuto. Sono rimasto indietro e cerco aiuto, ma nessuno può restituirmi ciò che non ho mai posseduto. Il mio passato è una gabbia vuota, contro le sue sbarre ha trovato sfogo la rabbia di uno che, in fondo, è stato per tutti soltanto uno straniero. Che non ha mai capito i doppi sensi e che dietro ogni battuta spiritosa ha intuito l’offesa dello schiaffo, l’umiliazione dello sputo. Che ha sofferto per i sorrisini e per il darsi di gomito complice dei suoi compagni di scuola. Preferivo restare a casa, a interpretare il ruolo del protagonista nella fiaba che mi era stata cucita addosso.

L’ho capito molti anni dopo che troppo amore può asfissiare. Dopo troppe partite perse e davanti a guerre che non ero attrezzato a combattere, io che non avevo mai dovuto lottare per ottenere ciò che volevo. E così mi perdo nella mia vita bastarda, un piede piantato in una storia che a malapena ricordo, l’altro bloccato dalla confusione di un presente che non mi appartiene.

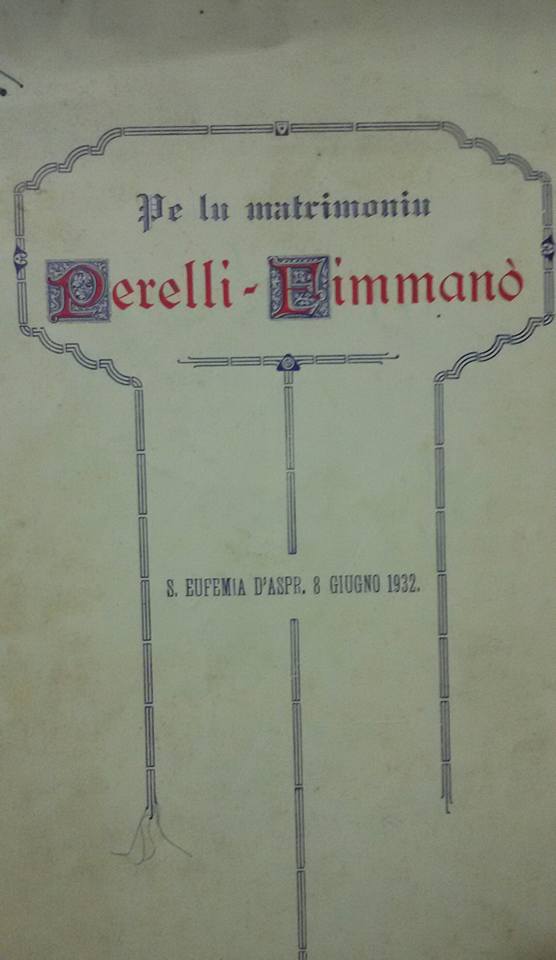

I versi del poeta Pietro Milone per il matrimonio della nipote di Michele Fimmanò

Dura la vita dei poeti, quando gli amici “pretendono” un paio di versi o addirittura la dedica di un intero componimento per le occasioni “meritevoli” di essere celebrate. Lo sapeva bene Pietro Milone (1867-1933), popolare e amatissimo poeta-libraru di Palmi, molto apprezzato dai frequentatori della sua legatoria, i quali potevano deliziarsi ascoltando le satire composte per raccontare la vita quotidiana di Palmi. Personaggi e avvenimenti di un’epoca ormai lontana, il cui ricordo – fatto anche di dolore e di miseria – sopravvive anche grazie ai versi di Milone: E quandu m’arricordu/ la fami c’assaggiai/ mi fazzu meravigghia/ comu ancora campai!

Milone fu un artigiano di rime rimaste per lo più inedite, fino a quando, su insistenza di amici ed estimatori, non furono pubblicate nella raccolta Picci e Zannelli (1922). Un’opera, ricordò il professore Angelino Trimboli nel discorso ufficiale pronunciato nella Casa della Cultura di Palmi l’8 novembre 1981, in occasione della “solenne cerimonia” organizzata per presentare l’edizione fuori commercio della ristampa del volume, che «non dovrebbe mancare nella biblioteca di chi ha studiato, anzi dovrebbe essere il libro di tutti quelli che rappresentano il mondo del lavoro: gli agricoltori, gli artigiani, i muratori, i popolani, perché a loro è rivolta la poesia di Milone».

Nel medaglione biografico scritto per il volume Uomini da ricordare. Vita e opere di Palmesi illustri (2000), Bruno Zappone sottolinea il carattere autodidattico della formazione letteraria di Milone e il piccolo miracolo realizzato nella sua bottega: «Fu così che essa diventò un vero laboratorio d’arte, non a caso chiamata la Zanichelli di Palmi, tanto che poi diventò il ritrovo abituale di artigiani, medici, avvocati e gente di qualsivoglia rango, dove si trascorrevano piacevolmente intere giornate ad ascoltare battute, versi e poesie in vernacolo composte ed improvvisate dal giovane Milone».

Osservatore attento di ciò che succedeva nella sua Palmi, della quale conosceva vizi e virtù, Milone amava sferzare senza essere mai volgare, né rancoroso: Scrivu pe’ m’arridimu/ dicendu a veritati; zanniu cu ‘’ncarchidunu/ senza malignitati.

C’era poi un aspetto gioviale, che aveva una derivazione caratteriale e che si riversava nei versi composti per alcuni eventi particolari. Non poche erano ad esempio le giovani coppie che si rivolgevano a lui per avere il privilegio di una sorta di epitalamio da declamare nel corso del ricevimento nuziale. La ristampa di Picci e Zannelli ne contiene due: Spusarizziu Badolati-Suriano, del 1926; Pe lu matrimoniu Cardone-Palermo, del 1928. Praticamente sconosciuto è invece l’opuscoletto Pe lu matrimoniu Perelli-Fimmanò, che contiene i versi composti da Milone per il matrimonio tra l’ingegnere Giuseppe Raffaele Francesco Perelli – trentaquattrenne nato a Cittanova da Vittorio Emanuele Perelli e Rosa Zampogna – e la “gentildonna” (come riporta, alla voce professione, l’atto del matrimonio officiato dal podestà, il maggiore e cavaliere Annibale Rechichi) Giuseppina Carmela Fimmanò, figlia ventiduenne del medico di Sant’Eufemia d’Aspromonte Vincenzo Fimmanò e di Fiorina Rositani, nonché nipote di quel Michele Fimmanò (1830-1913) che fu per oltre sessant’anni politico influentissimo in tutto il circondario di Palmi.

L’iniziale “rimbrotto” per il disagio che arrecavano a Milone gli inviti ai matrimoni (Stu ’mbitu mi lu fannu,/ dinnu, p’ ‘a simpatia,/ ma je’ lu sacciu, ’u fannu/ ca vonnu ’a poesia!), è seguito dalla consapevolezza di non potersi sottrarre (Lu fattu è ca su’ tutti/ amici vecchi, cari;/ ndi pozzu fari a menu,/ mi pozzu dinegari?/ Eccu, potiva siri/ pe’ mm’ nci dicu no/ a l’amicu Perelli,/ a figghia ’i Fimmanò?), ma anche da un pizzico di dispiacere per l’amica “Pina”, che avrebbe seguito lo sposo a Milano (Sulu mi dispiaci,/ ca si ndi vai luntanu,/ luntanu assai di cca:/ Nentimenu a Milanu!). Ma se le cose erano andate così, evidentemente quella era la “via pe jiddha destinata”.

Al poeta palmese non resta quindi che augurare ai due giovani il meglio: Pecchì su’ boni, affabbuli,/ gentili, affezzionati;/ du’ animi, du’ cori/ nta unu, ’ncatinati./ Mi l’unisci nu sulu/ penseru ’nta la vita;/ anfina c’ànnu hjatu/ mi sunnu sempri anita./ No mmi sapi lu cori/ nuddha amarizza mai;/ mi sunnu sempri leti…/ no mmi cianginu mai/. Pe’ m’ànnu – ora e sempri –/ ogni grazia di Deu,/ tuttu quantu disia/ lu loru e… ’u cori meu!

*La fotografia che ritrae il poeta palmese è tratta da: Pietro Milone, L’uomo il poeta, Tipografia Zappia, Reggio Calabria 1983.

Il mercato a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Il mercato a Sant’Eufemia ha una tradizione consolidata, giunta fino ai nostri giorni nonostante i tempi siano cambiati e le abitudini pure. Nel secolo scorso e alla fine dell’Ottocento esso costituiva un momento di grande dinamismo economico e sociale, caratteristica oggi un po’ sbiadita: “colpa” di una maggiore mobilità per gli individui, con la conseguente possibilità di fare acquisti ovunque e a qualsiasi ora del giorno (a volte anche della notte), sette giorni su sette.

Non sempre è stato così. Il mercato settimanale ha dato lustro a Sant’Eufemia, portandovi gente e denaro, facendo di questo piccolo centro pre-aspromontano un punto di riferimento e di incontro per le popolazioni dei paesi limitrofi. Nel suo capolavoro La signora di Ellis Island, Mimmo Gangemi vi fa arrivare il protagonista, partito da Santa Cristina per acquistare due “cartate” di pasta da cinque chili, aringhe sotto sale e una “pinna” dell’apprezzatissimo pesce stocco. Tutte le botteghe di generi alimentari erano infatti provviste delle vasche per la produzione dello stocco, un’arte per la quale Sant’Eufemia era nota in tutto il circondario, come mi confermò un professore universitario originario di Bagnara Calabra che ogni domenica vi saliva apposta – a “passaggi” o a piedi – mandato dalla madre, negli anni Sessanta del secolo scorso.

L’area in cui si svolgeva il commercio di mercanzie, generi alimentari, prodotti dell’artigianato e animali era l’attuale piazza Purgatorio, che sul finire del XIX secolo era appunto denominata Piazza

Mercato. Qui si teneva il mercato, a partire dal 1889 due giorni a settimana (giovedì e domenica), in seguito soltanto di domenica, giorno festivo che riusciva a convogliare in paese un maggiore numero di acquirenti. Va ricordato che prima del terremoto del 1908 le abitazioni erano distribuite tra “Vecchio Abitato” e “Petto”: la “Pezzagrande” era aperta campagna, per cui il mercato si svolgeva in quello che allora era il centro del paese, tra la piazza e i bordi della strada provinciale che da Bagnara si spingeva fino ai comuni dell’entroterra aspromontano. Proprio lo spostamento del mercato domenicale fu uno dei motivi di maggiore contrasto tra i fautori della ricostruzione del dopo terremoto nella vecchia area e i sostenitori dello spostamento nell’area della “Pezzagrande”, allorquando (8 agosto 1910) il consiglio comunale deliberò il trasferimento del mercato nel nuovo rione.

Tra XIX e XX secolo Sant’Eufemia era uno dei maggiori centri del comprensorio. Lo confermano i dati del censimento della popolazione (6.252 abitanti nel 1871, 5.888 nel 1881, 6.285 nel 1901, 6.136 nel 1911), costituita perlopiù da braccianti agricoli e pastori: il ruolo per la riscossione del diritto di pascolo nelle proprietà del comune per l’anno 1895 riporta 28 allevatori, per un totale di 4.167 capi di bestiame. Il ruolo dei contribuenti soggetti alla tassa sulle professioni ed esercizi per l’anno 1878 riporta invece 66 nominativi: 18 “pizzicagnoli” (venditori di generi alimentari), 11 panettieri, 5 dolcieri, 5 macellai, 5 calzolai, 4 farmacisti, 4 rivenditori di farine e altro, 3 droghieri, 3 venditori di ferro e altro, 3 venditori di generi diversi, 2 negozianti di legname e altro, 2 negozianti di tessuti, 1 “merciaio” (venditore di stoffe, bottoni, aghi, filati).

Con il trasferimento del mercato nel nuovo centro abitato, l’area destinata alla compravendita del bestiame acquisì la denominazione di “mercato dei porci”. Si trattava dello spiazzo (oggi edificato) posto sotto la via “maggiore Cutrì”, utilizzato anche come pubblica latrina dalle famiglie che ancora nell’immediato secondo dopoguerra vivevano in baracche prive di luce, servizi igienici e acqua. Era però anche un luogo di divertimento, poiché ospitava il tendone del circo di “Fortunello” o di quello più celebre di “Zavatta”.

Pur nell’ambito di un’economia quasi di baratto, era numerosa la presenza di piccoli artigiani, molto rinomati per la loro maestria: orafi, falegnami, ebanisti, cesellatori, cestai, tintori, tessitori, sarti, calzolai, conciapelli, forgiatori, fabbri, ferrai, tornitori, ramai, cerai. Una tradizione che si è perduta nel tempo, ma che meriterebbe di essere riscoperta, rivalutata e, perché no, rilanciata.

C’era una volta il tennis

Chi non hai mai provato la sensazione di trovarsi in una circostanza “già vista”? L’improvviso riemergere nella memoria di ricordi sospesi tra sogno e realtà è il fenomeno del déjà vu: un passante che ci sfiora, una frenata brusca con l’automobile, un profumo, un suono che appartengono a una situazione già vissuta nel passato. Che sappiamo come andrà a finire, mentre si svolge.

A me capita entrando in pineta, soprattutto quando la primavera sta per esplodere. Il sole tiepido di marzo mi riporta agli anni del tennis, ormai lontanissimi nella memoria mia e del paese. Da oltre un decennio il campo da tennis vive infatti una condizione di abbandono ed è incredibile come nessuno riesca a rilanciare una disciplina sportiva che ha avuto stagioni gloriose. Uno sport che ha aggregato generazioni di eufemiesi e reso vivace un angolo di paradiso, quale è la nostra pineta comunale con la sua brezza fresca, che d’estate è un balsamo miracoloso per coloro che soffrono il caldo.

La vitalità di un paese si misura dal rapporto virtuoso che l’uomo riesce a instaurare con l’ambiente che lo circonda. L’abbandono è sinonimo di morte. Quanti sono nel nostro paese, oggi, gli spazi morti? Beninteso, ciò dipende pure da una socialità che è parecchio mutata rispetto anche soltanto a due decenni fa e che è – ahimè – prevalentemente “virtuale”.

Fatto sta che i luoghi di aggregazione stanno sparendo. Di sicuro è svanita la loro originaria funzione. I cortili sono ormai scomparsi o, se ci sono, hanno perso l’antico fascino di luogo in cui le famiglie condividevano con i vicini della porta accanto gioie e dolori. Le strade servono soltanto a collegare un posto con un altro, ma sono prive di calore: quasi scomparse le biciclette, per non dire dei palloni che rotolavano lungo le discese mentre dietro orde di ragazzi si affannavano per raggiungerli. Le piazze sempre più vuote o comunque non “vissute”: giusto qualche bambino, finché non raggiunge l’età che gli consente di affrancarsi dalla tutela dei genitori.

La pineta di venti, trenta, quarant’anni fa per molti eufemiesi è il posto delle fragole, perché rimanda all’innocenza e alla felicità di tempi che non torneranno mai più, all’adolescenza fatta di sogni e semplicità. Tra i suoi alberi sono nati amori, altri sono naufragati. Sulle sue panchine si sono accomodati migliaia di giovani e meno giovani. Sono queste le scene che rivedo quando ne varco l’entrata. Nonostante sia cambiata “fisicamente”, se si chiudono gli occhi e si sta in silenzio, è possibile ascoltare la vita trascorsa.

In questo passato c’è il tennis, che tutti abbiamo praticato. Con la racchetta di legno, prima che esplodesse la mania dei più moderni semiracchettoni. Tutti. Quelli che non sono mai riusciti a impostare il rovescio. Quelli che “forzavano” prima e seconda battuta. I “pallettari” che attendevano sempre l’errore degli avversari. Da marzo a settembre-ottobre era una gara a chi riusciva a prenotare il campo. Sempre occupato. E poi, d’estate, i tornei con 50-60 partecipanti: tutti affascinati dall’abilità con cui Rocco Vizzari riusciva a comporre i tabelloni di singolare, doppio e doppio “giallo”, tra teste di serie e turni preliminari, per dare a tutti almeno una chance di passaggio del primo turno.

Perché quel movimento è scomparso? Certo, il “pensionamento” di un fuoriclasse dell’organizzazione come Rocco Vizzari ha inciso parecchio. L’emigrazione universitaria e lavorativa di due-tre generazioni trainanti ha fatto il resto. Tuttavia, a mio modo di vedere, a un certo punto sono mancate le condizioni minime per poter continuare. Vale a dire: un impianto tenuto in discrete condizioni e un custode responsabile.

Per rilanciare il tennis e rivitalizzare la pineta comunale occorrerebbe ripartire da qua. Riprendere quel filo, spendendo pochi soldi per sistemare la recinzione, comprare la rete e pitturare il campo; quindi affidarne a qualcuno la gestione, stabilendo orari di apertura e di chiusura della pineta (se la videosorveglianza implica dei costi eccessivi) per evitare che i soliti vandali distruggano quanto di bello il nostro paese ha da offrire.

Il problema non è La Pira

Nei giorni scorsi è stata resa nota la volontà dell’amministrazione comunale di dedicare una piazza a Giorgio La Pira. Nulla da eccepire sulla statura morale e politica del padre costituente, deputato e sindaco di Firenze nativo di Pozzallo (Ragusa), che ho tra l’altro “incontrato” nel corso della mia esperienza da ricercatore, quando il Dipartimento dell’Università di Messina al quale afferivo prese parte alle celebrazioni per il centenario della nascita, con un convegno di studi i cui atti furono in seguito pubblicati (Dalla Sicilia al Mediterraneo. Atti del Convegno di apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di Giorgio La Pira, Messina-Pozzallo, 8-10 gennaio 2004).

Non condivido questa scelta, né nel merito, né nel metodo. Non la condivido nel merito, pur riconoscendo la grandezza del personaggio, derivante anche dallo sforzo per la costruzione della pace negli anni della Guerra Fredda e dall’impegno nell’Azione cattolica, associazione importante per la formazione di tantissime generazioni, che a Sant’Eufemia ha avuto per 35 anni il proprio faro nel parroco Antonino Messina.

Perché La Pira e non un calabrese o, perché no, un eufemiese? Meglio ancora: “una” eufemiese. Nel 2013, presentando nell’aula consiliare Il cavallo di Chiuminatto. Storia e strade di Sant’Eufemia d’Aspromonte, lanciai una serie di proposte, che purtroppo rimasero tali. Il mio suggerimento, in sintesi, era di correggere alcuni nomi errati (il caso limite è via Ruggero VII, personaggio storico mai esistito se non in quanto Ruggero Settimo: dove Settimo è il cognome, non l’enumerazione dinastica) e di rinnovare la toponomastica del paese dedicando qualche via a personaggi illustri calabresi ed eufemiesi, meglio ancora se donne, visto che l’unica omaggiata, a Sant’Eufemia, è la regina Margherita di Savoia. Avevo anche proposto, seppure in via informale, la costituzione di una commissione ad hoc, che curasse proprio la toponomastica del comune. Questo per dire che la mia è una riflessione che parte da lontano. Sono rimasto di quell’idea: dispiace che altri – legittimamente – l’abbiano cambiata. Dispiace anche che questa decisione sia stata presa nel chiuso delle stanze del palazzo municipale, senza coinvolgere quanto meno la Consulta comunale, che avrebbe potuto certamente dare un contributo prezioso. E questo attiene al metodo che è stato adottato per la scelta del nome, a mio avviso dettato dalle contingenze del momento, come già un anno fa, quando – a cavallo dell’organizzazione di un convegno per la Giornata della Memoria – “girò” la voce che la piazza in questione sarebbe stata intitolata ai “Giusti tra le nazioni”, ma poi non se ne fece nulla.

L’intitolazione della piazza a La Pira può avere molteplici e validissime motivazioni, ma non ha attinenza con Sant’Eufemia. Non ha niente a che vedere con la riscoperta della propria storia e con l’orgoglio per l’appartenenza a un destino comune. In quel caso, sarebbe stata un’operazione dall’altissimo valore civico e simbolico. Per come è stata concepita, invece, assomiglia più a un’occasione persa.

Rimango del parere che anche tra i nostri concittadini vi siano riferimenti morali e modelli di vite da imitare. Nella citata presentazione del 2013 – e anche successivamente – proposi il nome di una donna di Sant’Eufemia, Suor Rosaria Ioculano, che fu fondamentale per l’istituzione dell’Orfanotrofio Antoniano. Più indietro nel tempo, altri cittadini avevano suggerito quello di Giuseppe Chirico (“don Pepè”), amatissimo “medico del popolo”d alla cui memoria la Pro Loco, nel 2001, assegnò il Premio solidarietà “Ginestra”. Ma sono molti altri i personaggi eufemiesi o calabresi degni di essere omaggiati, protagonisti di primo piano nel campo della cultura, della politica, delle arti e dello sport che hanno dato lustro alla nostra terra.

Addio 2015, benvenuto 2016

A guardarli dalla coda, tutti gli anni volano in un soffio. Il tempo di metabolizzare la fine delle festività natalizie e arriva Carnevale, poi Pasqua, quindi esplode l’estate: da lì in avanti è una rapida discesa fino a dicembre. Una lunga emozione circolare per ritornare, apparentemente, al punto di partenza. Con i consueti buoni propositi: anno nuovo vita nuova, col nuovo anno si cambia registro, dal primo gennaio spazio solo alle cose che mi fanno stare bene, da domani non mi fregate più.

Come se si potesse davvero programmare tutto. Come se la vita non sia un mistero continuo, affascinante proprio perché sorpresa inaspettata e non stanca pellicola che svolge fotogrammi prestabiliti. Come se non sia impossibile conoscerla senza viverla.

Ogni evento che ha una sua conclusione è ammantato dal velo della nostalgia, per il sol fatto che finisce. Vale anche per le stagioni della vita, per gli anni che si susseguono cancellando fatti e volti.

Restano il rammarico di ciò che poteva essere fatto ed è stato accantonato o rimandato, la consapevolezza di non essere sempre stati all’altezza dei propri sogni, la prosaica constatazione che spesso le cose non vanno come vorremmo e bisogna pure farsene una ragione.

Io non lo so se posso dirmi soddisfatto del mio 2015. Ogni valutazione ha parametri soggettivi che variano da persona a persona. Fino a quando avrò un piatto caldo e un tetto, ad esempio, per me sarà sempre festa. Il resto è contorno.

Mi importano gli incontri che riesco ad avere lungo la strada polverosa ed esaltante della vita. E pazienza se lungo quella stessa strada qualche compagno di viaggio, nel corso dell’anno che oggi volge al termine, ha prenotato la fermata ed è sceso o è stato invitato a scendere. È la vita, bellezza, e non ci possiamo fare niente: nel conto bisogna mettere anche le lacerazioni.

Ci pensa la strada a fare la selezione, quella strada da masticare passo dopo passo: con la tenacia del fabbro che percuote l’incudine del proprio destino, con l’andatura regolare del maratoneta sull’asfalto infuocato.

Per bussola, la propria coscienza.