Il terremoto del 1908 costituisce l’evento più sconvolgente della storia di Sant’Eufemia e il suo snodo cruciale: c’è un “prima” e un “dopo” che va oltre la cronaca di quegli avvenimenti, perché la ricostruzione consegnò ai sopravvissuti un paese radicalmente diverso, a partire dalla sua disposizione geografica. Un tema – la ricostruzione in un nuovo sito di un paese distrutto – ancora attuale e non di facile soluzione, che si scontra con la caparbia di chi non vuole allontanarsi dai posti in cui ha sempre vissuto per una questione affettiva, ma anche di identità. Siamo tutti il prodotto della vita vissuta da altri prima di noi nelle nostre stesse strade, piazze e campagne, per cui la perdita dei “propri” luoghi disorienta e provoca una sensazione di sradicamento che sgomenta.

La Sant’Eufemia rasa al suolo all’alba del 28 dicembre 1908 – che coincideva per lo più con i rioni Paese Vecchio e Petto – era già un paese ferito, le sue abitazioni rese precarie da sismi più o meno recenti. Il terremoto del 16 novembre 1894 aveva infatti provocato sette morti, il crollo totale di 212 abitazioni e quello parziale di 326 (oltre a danni gravi in 432 case e lievi in 188); dopo quello dell’8 settembre 1905 erano state gravemente danneggiate 383 costruzioni, 41 dichiarate inagibili e demolite; 181 infine, gli edifici lesionati il 23 ottobre 1907. Anche per questo la scossa del 1908 ebbe effetti catastrofici: 530 le vittime dell’elenco stilato dall’arciprete Luigi Bagnato (ma i documenti prodotti dalla giunta comunale fanno salire la cifra a circa 700), più di 2.000 feriti e la perdita dell’85% del patrimonio edilizio. L’area circostante la fontana Nucarabella riportò i danni minori, con il macello comunale che rimase quasi intatto. Le poche case non crollate totalmente si trovavano in via Roma, nel rione Campanella e nel tratto di strada compreso tra piazza del Plebiscito (oggi piazza don Minzoni) e il baraccamento costruito per ospitare gli uffici comunali dopo il 1894 nell’area denominata “Piazzetta”. Le zone più basse del paese (rione Matrice, piazza San Giovanni, ma anche via Pace e via Telesio) furono ridotte a un cumulo di macerie; nel rione Petto si salvarono soltanto alcune abitazioni ubicate in alto (piazza Vittorio Emanuele II). Un dato anch’esso significativo: su circa cinquanta lampioni della pubblica illuminazione, ne restarono in piedi nove.

Le autorità militari stabilirono di fare sorgere un nuovo baraccamento nell’area denominata “Pezza Grande”, che già ospitava quello sorto dopo il terremoto del 1894 e che contava anche alcune casette costruite dopo il 1907, ora distrutte. Furono espropriate diciotto proprietà, costruite strade, realizzati un ospedale, una chiesa, l’acquedotto e 1.300 baracche capaci di dare alloggio a circa 5.000 persone.

Un regio decreto del 15 luglio 1909 proibì la costruzione nelle aree distrutte dal terremoto, ad eccezione delle zone pianeggianti del rione Petto, ma il provvedimento governativo non fu accolto favorevolmente da tutta la popolazione e scatenò reazioni violentissime.

L’amministrazione comunale eletta il 22 maggio e guidata dal notaio Pietro Pentimalli era però favorevole al trasferimento nella nuova area, così come il vecchio ma ancora molto influente Michele Fimmanò; di avviso contrario, invece, un consistente numero di famiglie storiche: Capoferro, Gioffré, Condina-Occhiuto. Un fronte agguerritissimo, che non si diede per vinto neanche a lavori ultimati (fine 1910) e che promosse una raccolta di firme da allegare al parere del geografo Mario Baratta, specializzato in sismologia storica, il quale – nell’opuscolo Per la ricostruzione di Sant’Eufemia d’Aspromonte distrutta dal terremoto del 1908 – sostenne che, in realtà, il suolo sottostante alla Pezza Grande era “il peggiore di tutti” e quello del Paese Vecchio “relativamente migliore” in rapporto alla stabilità sismica delle costruzioni.

La giunta e il sindaco risposero indirizzando al presidente del consiglio Giolitti e al ministro dei lavori pubblici Sacchi un memorandum (Per la riedificazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte) sottoscritto da oltre duemila firmatari: in premessa venivano avanzati pesanti dubbi sull’onestà intellettuale di Baratta; nel merito della polemica si sosteneva invece che, poiché non era possibile riunire tutta la popolazione nella vecchia area, sarebbe stato più saggio farlo nell’area nuova, che era “separata” e “lontana” dal vecchio abitato: mantenerle entrambe rischiava di innescare un pericoloso dualismo. Nonostante il governo avesse dato ragione all’amministrazione comunale (maggio 1912), non cessarono le pressioni per modificare il provvedimento legislativo che aveva dichiarato inedificabile l’area del vecchio abitato, per la quale comunque il sindaco Pentimalli aveva accordato alcune eccezioni provvisorie, in attesa dell’approvazione del piano regolatore.

Le deroghe concesse, in realtà, rappresentavano la quadratura del cerchio e aprirono le porte alla soluzione definitiva della vicenda, che fu concordata in occasione delle elezioni comunali del 1914 nel salotto dell’avvocato Gabriele Fimmanò (figlio di Michele, da un anno passato a miglior vita). Grazie al sostegno del deputato reggino De Nava, Fimmanò riuscì a fare sedere attorno allo stesso tavolo “i migliori elementi delle due parti”, i quali siglarono un accordo elettorale che poneva fine alle ostilità in cambio – su questo punto garantiva De Nava – della revisione della legge che demandava al Genio civile di Reggio l’ultima parola sulla definizione delle zone edificabili: in concreto, ciò significava l’abolizione del divieto di costruire nelle aree maggiormente colpite dal terremoto, che fu di fatto decretata dal governo il 3 settembre 1916. Il volto di Sant’Eufemia cambiava definitivamente e assumeva quello attuale caratterizzato dalla suddivisione nei tre popolosi rioni di Paese Vecchio, Petto e Pezza Grande.

Sant’Eufemia e Milano, un legame storico

Il robusto nodo che lega Sant’Eufemia d’Aspromonte a Milano risale al primo decennio del Novecento, ai mesi successivi alla tragedia che il 28 dicembre 1908 portò lutti e rovine, distruggendo un intero paese e provocando la morte di un numero elevatissimo di eufemiesi. Un lungo filo rosso che tiene insieme solidarietà e memoria, facendo rivivere storie lontane nel tempo eppure attuali, che si ripetono ogni volta che un popolo partecipa alla sollevazione materiale e morale di fratelli sconosciuti e sventurati. Prove di umanità utili a ricordarci che è sempre l’amore a fare la differenza, senza bisogno di diventare eroi, ma rimanendo semplicemente uomini e donne normali nella loro capacità di condividere il dolore altrui e di rimboccarsi le maniche. Oggi come ieri, tra le macerie delle case diroccate e dei sogni impolverati.

Alle prime ore del 28 dicembre 1908 Sant’Eufemia fu squassata da un terremoto di magnitudo 7,5 che, per 46 lunghissimi secondi, scosse dalle fondamenta l’intero abitato. Per la terza volta nello spazio di pochi anni il paese subiva un’ulteriore devastazione, dopo quelle dell’8 settembre 1905 (nessuna vittima, ma 41 abitazioni demolite e 383 gravemente danneggiate) e del 23 ottobre 1907 (181 case distrutte).

La nuova scossa tellurica, abbattendosi su abitazioni già ferite, produsse una tragedia dalle proporzioni smisurate. Il numero delle vittime non è mai stato accertato con esattezza, poiché sono discordanti le testimonianze dirette e i dati riportati dagli storici. Furono circa 700 per la giunta comunale (sindaco il notaio Pietro Pentimalli, assessori Ferdinando Cutrì, Luigi Papalia e Pasquale De Laurentiis) che il 14 ottobre 1911 inviò al presidente consiglio Giovanni Giolitti e al ministro dei Lavori Pubblici Ettore Sacchi il documento “Per la riedificazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte”. Secondo altre fonti, i morti potrebbero essere stati molti di più, un migliaio o anche oltre. L’elenco stilato dall’arciprete Luigi Bagnato, a sette mesi dalla tragedia, riferisce in realtà di 530 vittime, un dato molto vicino a quello di 537 fornito da Vincenzo Tripodi nella sua Breve monografia su Sant’Eufemia d’Aspromonte. Oltre duemila furono i feriti, la percentuale del patrimonio edilizio perduto l’85%. Le abitazioni crollate e quelle demolite in un secondo momento furono complessivamente 1.100, un centinaio quelle parzialmente distrutte. Si salvarono alcune baracche costruite dopo il terremoto del 1894, tra le quali quelle che ospitavano otto aule scolastiche e che furono immediatamente occupate dai terremotati, nonostante la loro precaria solidità.

Il due gennaio 1909 Milano entrò a far parte della storia di Sant’Eufemia. Il giorno dopo Capodanno giunsero infatti in paese i volontari del Comitato Lombardo di Soccorso, che si misero subito al lavoro. La dolorosa istantanea di quello che trovarono è nelle parole del sacerdote Luigi Bagnato: «Non più vie, non più case, alte rovine sotterravano ogni cosa, rovine dalle quali uscivano fuori trave rotte, tristi residui di case, con le suppellettili rotte delle stanze. Sant’Eufemia non esiste più, mutata com’è ora in un cimitero. […] Quanti morti? Le prime voci li portano a mille, a duemila. Circa seicento cadaveri strappati dalle rovine abbiamo trasportato senza alcuna onoranza. Un’ampia fossa fu scavata nel cimitero. Pochi ebbero privata sepoltura. […] Per più giorni, anzi per più di un mese, siamo vissuti sotto le tettoie costruite negli orti e sulla pubblica via con legna e tavole estratte da sotto le macerie».

L’ingegnere Antonio Pellegrini, che redasse la relazione sul lavoro svolto dal comitato, illustrò la divisione dei compiti tra medici, ingegneri e semplici volontari: «Ingegneri e muratori alle demolizioni, all’estrazione dei cadaveri, al recupero di masserizie; medici, volontari, infermieri alla ricerca dei feriti e degli ammalati, alle medicazioni, alla disinfezione dei cadaveri. Né solo questo fu l’aiuto primo portato agli eufemiesi; la povera popolazione, affamata e lacera, ebbe in quantità pane, galletta, carne, pasta, biancheria, coperte, abiti».

Nei terreni della Pezza Grande, sui quali inizialmente erano state sistemate le tende della Croce Rossa, furono costruite tre strade lunghe 140 metri e larghe 10. Tra febbraio e aprile 1909 furono realizzate 54 costruzioni, suddivise in 216 vani, che erano in grado di ospitare oltre 750 persone. L’altezza delle baracche non superava, in genere, i cinque metri.

A marzo fu inaugurato l’ospedale “Milano”, così denominato in segno di gratitudine nei confronti dei soccorritori. La struttura in legno risultava suddivisa in due vani: uno destinato all’ospedale vero e proprio (6 metri per 22), l’altro adibito a cucina e magazzino (4 metri per 12). Il primo comprendeva sei locali: la direzione, l’ambulatorio, una stanza per l’infermiere, una di isolamento, il reparto maschile e quello femminile (in tutto, dodici posti letto).

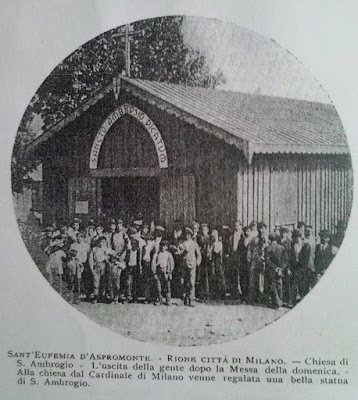

Al completamento dei lavori, il nuovissimo rione “Città di Milano” contava 759 baracche. Oltre 2.000 eufemiesi si trasferirono nel nuovo sito, che non ospitava soltanto baracche. Il comitato lombardo di soccorso costruì anche l’acquedotto, tre fontane pubbliche, un lavatoio coperto e una piccola chiesa (6 metri per 16), al cui interno fu collocata la statua di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, donata alla comunità eufemiese dall’allora cardinale meneghino, Andrea Carlo Ferrari.

Il vincolo di solidarietà e di amicizia che lega Milano e Sant’Eufemia è stato per quasi quattro decenni rinvigorito dall’attività dell’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, costituita nel dicembre del 1975, protagonista di alcune delle pagine più significative dell’associazionismo eufemiese e promotrice sul finire degli anni Settanta del gemellaggio tra le due città. Più volte una sua delegazione ha partecipato come “ospite d’onore” alle celebrazioni ambrosiane che si tengono a Milano presso la Basilica di Sant’Ambrogio e, nell’edizione del 2001, il presidente Vincenzino Fedele ha potuto ritirare, a nome dell’associazione, il prestigioso “Ambrogino d’Oro”.

*L’immagine è tratta da Antonio Pellegrini, “La rinascita d’un paese devastato dal terremoto”, ora in Terremoto Calabro-Siculo del 28 dicembre 1908. L’opera della Croce Rossa Italiana e del gruppo indipendente fiorentino, Nuove edizioni Barbaro, Delianuova 2008, p. 228.