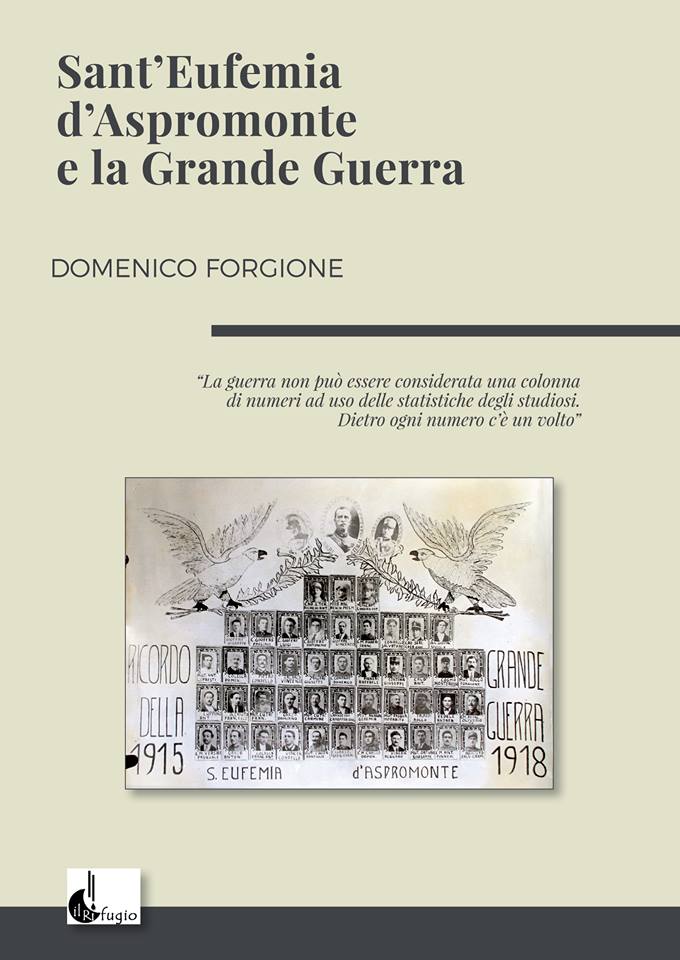

Quando iniziai la ricerca sui soldati di Sant’Eufemia che presero parte alla Prima guerra mondiale mi affascinava la possibilità di andare oltre le fredde statistiche, comunque inesistenti ad esclusione del totale delle vittime e dei relativi nominativi, desumibili dai nominativi riportati sul monumento dei caduti. Pochi dati, peraltro inesatti, a cominciare dal numero dei caduti. Ma non si trattava soltanto di questo. Ai numeri – noti o meno che fossero – volevo dare un nome, un cognome e un’età. Disegnarli sul foglio: altezza, colore dei capelli e degli occhi, colorito del viso, segni particolari. Conoscere la vita che avevano in paese. E poi fare uno sforzo in più: affiancarli mentre partivano per il fronte e stare con loro sul Carso o sull’altopiano di Asiago, sul fronte francese o su quello balcanico. Soffrire nel freddo delle trincee, affamato come loro quando i rifornimenti tardavano ad arrivare o non arrivavano per niente. Patire gli stenti dei campi di prigionia. Vivere anch’io il dramma e gli orrori di quella immane carneficina. I boati delle cannonate, la pioggia degli shrapnel, i gas asfissianti. La follia degli attacchi “in salita” per conquistare una cima, mentre dall’alto le mitragliatrici del nemico si esercitavano in un facilissimo tiro al bersaglio. Respirare il tanfo dei cadaveri in putrefazione, nei campi di battaglia ridotti a paesaggio lunare. Sentire con le mie orecchie i lamenti dei feriti e le urla disumane degli amputati (“sembrava che scannassero maiali”); poggiare la mia mano sulla fronte degli ammalati, nei lettini degli ospedali da campo. Trascorrere i miei anni migliori con la morte accanto, come era capitato in sorte a loro. Questo volevo.

Ricordare è un atto di giustizia, fare memoria significa riconoscere pari dignità alle piccole/grandi pagine di storia scritte dai nostri avi. Staccare dalle ragnatele del tempo le loro vite, tirare fuori dall’ombra dell’oblio quei 580 giovani di Sant’Eufemia spediti in posti a loro sconosciuti: contadini, pastori, calzolai, falegnami, mulattieri.

Quei fanti erano i nostri nonni e furono mandati al macello. Si beccarono polmoniti, malaria, infezioni intestinali, il congelamento degli arti. Furono fatti prigionieri (72), furono feriti (130) e in 88 morirono (più un fucilato per diserzione): 39 caddero sul campo di battaglia (11 dei quali dispersi), 15 in seguito alle ferite riportate in combattimento, 5 per gli effetti dei gas asfissianti, 6 nei campi di prigionia, 21 per malattia, 2 per infortunio.

L’abate Giuseppe Maria Muscari da Sant’Eufemia

Giuseppe Maria Muscari nacque a Sant’Eufemia d’Aspromonte (all’epoca Sant’Eufemia di Sinopoli) il 15 luglio 1713. Dopo la prima educazione, ricevuta dai genitori, entrò nel monastero basiliano di Sant’Eufemia, dove completò gli studi e vestì l’abito monastico. Promosso prima lettore e poi maestro in teologia, esercitò in seguito la sua carica presso diversi conventi. Durante la permanenza nel monastero Mater Domini di Nocera Inferiore entrò in amicizia con Alfonso Maria de Liguori (1697-1787), il fondatore della congregazione del Santissimo Redentore (1732) che fu proclamato santo (1839) e dottore della Chiesa (1870). Il rapporto tra i due fu molto stretto: in una ristampa del suo “Breve dissertazione dell’uso moderato dell’opinione probabile” (1773, la prima edizione era del 1762), il futuro Sant’Alfonso pubblicò due lettere dell’abate Muscari e lo definì “uomo di molta dottrina, il quale è stato prima lettore di teologia”. Muscari fu al fianco di monsignor de Liguori nelle missioni apostoliche e nella direzione della congregazione del Redentore. Per molti anni resse il monastero di San Nicola di Calamizzi (Reggio Calabria) e il convento di San Bartolomeo a Sant’Eufemia, entrambi distrutti dal terremoto del 1783.

In una delle sue diverse opere dedicate agli “uomini celebri di tutti i secoli e di tutte le nazioni” (1825), Gioacchino Maria Olivier-Poli scrive che “le vaste cognizioni di che era fornito l’abate Muscari e le onorevoli fatiche da lui sostenute a pro del suo istituto, lo fecero nominare da questo deffinitore [segretario] per ben tre volte, visitatore, e finalmente, nel 1781, procuratore generale con la residenza in Roma, ove di fatti si condusse in quell’anno stesso. Il Papa Pio VI [Giovanni Angelo Braschi, pontefice dal 1775 al 1799], che di lui facea molta stima, lo creò abate perpetuo di S. Basilio di quella metropoli, commissario generale e visitatore apostolico del suo ordine”.

L’abate Muscari fu personalità di primo piano nel panorama culturale e dottrinario del tempo. Più volte gli fu proposta la nomina a vescovo, che tuttavia rifiutò a causa della sordità che lo aveva colpito.

Particolarmente significativa la sua battaglia, condotta insieme all’abate Francesco Spadea, contro l’abate Antonio Jerocades, massone e giacobino. Lo storico Gaetano Cingari (“Giacobini e Sanfedisti in Calabria nel 1799”) menziona la “Risposta del P. Abate D. G. Muscari, procuratore generale dei Basiliani alla lettera scrittagli dal sacerdote D. Antonio Jerocades inserita nell’opuscolo da lui stampato in Napoli col titolo di Gigantomachia” (Roma, 1791), opuscolo al quale fa riferimento, nel 1793, anche il “Giornale Ecclesiastico di Roma”. Ma sono molte altre le sue opere, alcune delle quali pubblicate. Si tratta per lo più di scritti che avevano come argomento questioni dottrinarie e traduzioni di salmi e cantici dal latino e dal greco; mentre è andato perduto un suo poema sul terremoto del 1783. Morì a Roma il 30 luglio 1793.

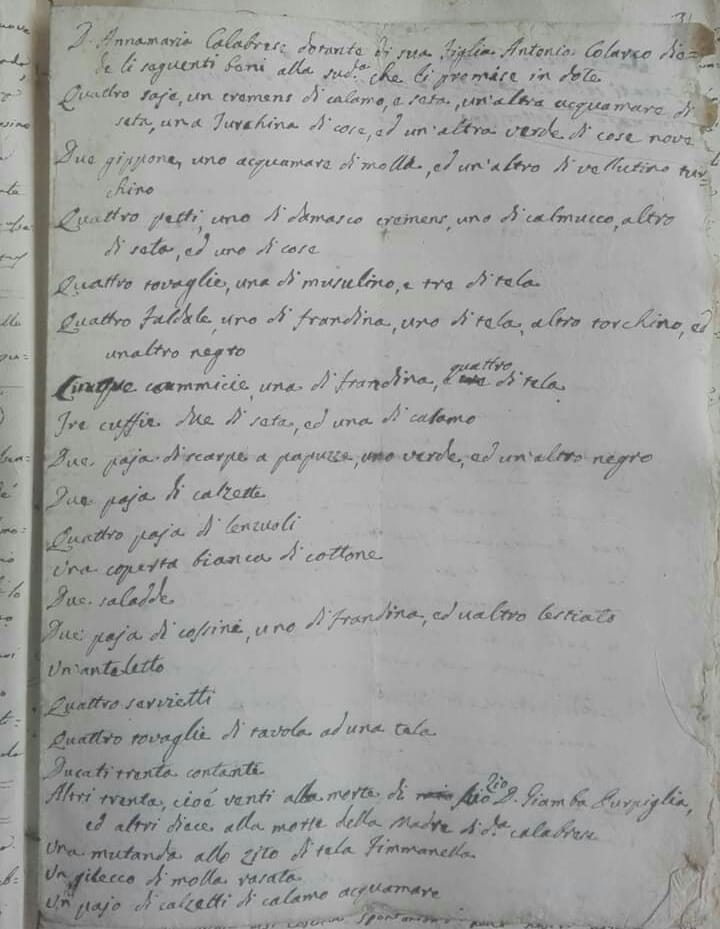

Dote e corredo in un contratto nuziale del 1800

Nel 1975 la riforma del diritto di famiglia ha abrogato l’istituto della dote, risalente al diritto romano. Pur tralasciando gli aspetti giuridici di tale antica tradizione, la lettura dei “contratti nuziali” suggerisce qualche riflessione sui cambiamenti sociali intercorsi non rispetto a millenni fa, ma soltanto a “ieri”, se si considera quanto relativamente vicino a noi siano quei tempi. Ciò vale un po’ per tutto, come costatazione generale: si pensi a quanto la società è cambiata nel campo del progresso tecnologico, mentre fino all’Ottocento la realtà – tutto sommato – era rimasta immobile per secoli. Per non dire dello sconvolgente ed impetuoso sviluppo digitale dell’ultimo trentennio. Chi c’era negli anni Ottanta, faccia caso a quante cose riesce a fare oggi – e in quanto poco tempo – semplicemente con il colpettino di un polpastrello sul display di un telefonino.

Il matrimonio per secoli è stato sempre uguale. I contratti nuziali venivano redatti davanti ad un notaio, alla presenza di parenti e testimoni. Il primo contratto nuziale redatto dal notaio Antonino Brancati è datato 23 marzo 1800 [Archivio di Stato di Palmi, b.39 – anni 1800-1811]: Antonia Calarco di San Roberto è definita “vergine in capillis”, espressione che indicava un’adolescente in età da marito o una donna ancora nubile: solo loro potevano infatti andare in giro con il capo scoperto, a differenze delle donne sposate che dovevano coprirlo con un foulard (“u muccaturi”).

La madre Anna Maria Calabrese (il padre, Antonio, era deceduto) dota la figlia di diversi beni, tra i quali: tre “saje”, due delle quali usate; due “giupponi” (“jippuni” o “iuppuni”: camicetta), uno nuovo color turchino, l’altro di vellutino blu usato; quattro tovaglie, una di mussolina (“musulina”: tessuto leggero, in genere di cotone) e tre di tela; cinque camicie, una di frandina (tessuto ottenuto dalla lana) e quattro di tela; tre cuffie, due di seta ed una di calamo; due paia di scarpe “a papuzze” (colori verde e nero); due paia di lenzuola di tela nuovi; una coperta bianca di cotone; un “anteletto” (avanti letto: più che come ornamento, serviva per non fare vedere ciò che c’era sotto il tetto); due “saladde” (tela ruvida in genere usata come coperta); due paia di cuscini, uno di frandina e l’altro “lestiato” (lino e cotone); una mutanda, un corpetto di calamo e seta, un paio di calzette di calamo; trenta ducati in contanti, più altri trenta alla morte di uno zio (venti) e della nonna (dieci) materna; per lo sposo un paio di mutande di tela “fimmanella”, un “gilecco” (gilet), un paio di calzini di calamo, un fazzoletto di tela, un paio di bottoncini.

Nunziata Tripodi, madre di Rosario Panuccio di Sant’Eufemia, “per l’amore che porta al medesimo”, dota anch’essa i futuri sposi di diversi beni. Per lo sposo: “un paio di vestimenti di vellutino a color acquamare usato”, un altro paio “di panno a color turchino usato”, cinque paia di mutande di tela usate; per la sposa: “un sajo di seta usata di color turchino”, “un giuppunetto di seta a color cremisi”, “un paio di pater noster di pietra, con la medaglia a filograna”, un paio di bottoncini d’argento, un puntale d’argento, diciassette ducati d’oro lavorato; un paio di fibbie d’argento “del valore di ducati tre”, metà casa “fintantoché non si farà una commoda abitazione per essi futuri sposi, a spese communi d’essa Nunziata e d’esso Rosario, di quella parte che piace a Donna Nunziata”. Poi una serie di oggetti utilissimi: una cassa vuota, una paletta, un tripode e quattro “zapponi”.

Era tanto? Era poco? Quel che è certo è che non tutti i novelli sposi stipulavano un contratto nuziale, visto che soltanto una ristretta minoranza possedeva qualcosa da portare in dote.

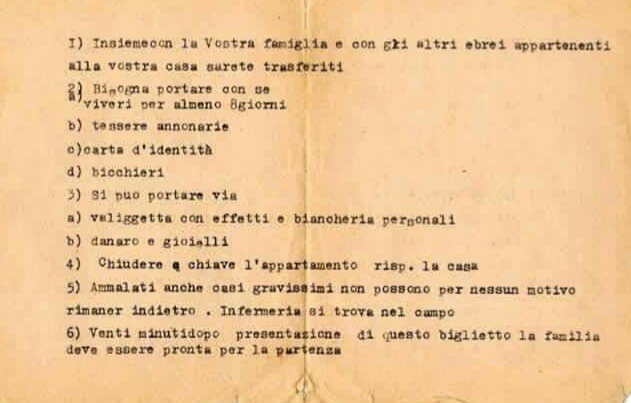

16 ottobre 1943

Venti minuti di tempo, mentre fuori rombano le camionette naziste. Milleduecento maledetti secondi per chiudere in una valigetta effetti personali e biancheria, bicchieri, denaro e gioielli, viveri per otto giorni, tessere annonarie e carte d’identità. Per vedersi passare davanti agli occhi la propria vita, per sentire sotto le narici il terrore del futuro. Per non fare piangere i bambini e per organizzare il trasporto degli infermi: “anche casi gravissimi non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova sul campo”, la menzogna atroce e vigliacca.

Il 16 ottobre 1943 viene ricordato come il “sabato nero”: alle prime ore del mattino inizia il rastrellamento degli ebrei di Roma, la maggior parte residente nel quartiere ebraico. Dei 1024 stipati in 18 vagoni piombati e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz faranno ritorno a casa soltanto 15 uomini e una donna. Tutti gli altri, compresi 207 bambini, verranno “passati per il camino” e, da allora, “sono nel vento”.

Alla vicenda del rastrellamento del ghetto ebraico, raccontata da Giacomo Debenedetti nel suo “16 ottobre 1943”, l’anno scorso Alberto Angela dedicò una toccante puntata del suo programma “Ulisse: il piacere della scoperta”, dal titolo “Viaggio senza ritorno”.

«C’è sempre il rischio che i volti bui della Storia riappaiano» – mise in guardia Angela in quella circostanza. «Meditate che questo è stato:/ vi comando queste parole./ Scolpitele nel vostro cuore/ stando in casa, andando per via,/ coricandovi, alzandovi;/ ripetetele ai vostri figli./ O vi si sfaccia la casa,/ la malattia vi impedisca,/ i vostri nati torcano il viso da voi» – l’anatema di Primo Levi.

È stato, e non per caso, anche in Italia. Nella patria del diritto. Perché si fa presto a dire “italiani brava gente”. Come se i cattivi siano stati gli altri e noi, in fondo, non avessimo niente da spartire con gli orrori di una guerra alla quale il 10 giugno 1940 avevamo aderito con entusiasmo, osannanti sotto il balcone di Palazzo Venezia.

Italiani brava gente. Come se non avessimo già vissuto la vergogna delle leggi razziali, l’abominio fascista avallato da Vittorio Emanuele III, in una corsa folle verso l’abisso di un disonore senza fine chiamato “provvedimenti per la difesa della razza” e “manifesto della razza”. Come se il boia di via Tasso Herbert Kappler non si fosse servito degli elenchi redatti dall’italianissima polizia fascista per dare esecuzione al progetto di sterminio.

Non è esercizio inutile ricordare cosa successe il 16 ottobre 1943. Fascismo e razzismo appartengono all’album di famiglia della nostra nazione. Non capitò per caso quella tragedia, ma fu il frutto di un odio che attraversa i secoli come un fiume carsico. Quando emerge in superficie individua il “nemico” in base al colore della pelle, al credo religioso, alle inclinazioni sessuali. Ieri come oggi.

La memoria è impegno civile. Salvare le vittime dell’olocausto dall’oblio, ricorda la senatrice Liliana Segre, “non significa soltanto onorare un debito storico verso quei nostri concittadini di allora, ma anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione dell’indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze che ci circondano. A non anestetizzare le coscienze, a essere più vigili, più avvertiti della responsabilità che ciascuno ha verso gli altri”.

Il femioto Mimì Occhilaudi “u poeta” e le lettere dal fronte nella Grande guerra

Pubblicato sul blog Pont’I Carta: Il femioto Mimì Occhilaudi “u poeta” e le lettere dal fronte nella Grande guerra

Domenico Occhiuto, meglio conosciuto come Mimì Occhilaudi “u poeta” (Sant’Eufemia d’Aspromonte, 24 giugno 1894 – Reggio Calabria, 2 novembre 1969), fu uomo solitario, che visse con profonda amarezza il mancato riconoscimento del valore letterario delle sue liriche. Proprio per questo è giunta a noi soltanto la selezione di componimenti “Polvere senza pace. Il rogo, la cenere, il vento” (1968) e qualche poesia sparsa, mentre la maggior parte della sua produzione è andata dispersa. Tuttavia, le carte (lettere, appunti, considerazioni) salvate da Agostino Tripodi dopo la morte di Occhilaudi, oggi a disposizione di chi scrive, permettono di comprendere più a fondo il personaggio, ma anche di ricostruire uno spaccato storico-sociale significativo.

Di particolare interesse appaiono le lettere (circa venti) ricevute da Occhilaudi nel periodo della Prima guerra mondiale, alla quale egli stesso partecipò pur non prendendo parte ai combattimenti, a differenza del fratello Francesco, maggiore di tre anni. Quando invia le prime, Francesco ancora si trova a Trapani, dove la sua compagnia sta effettuando l’addestramento. Anche questa fase comporta problematiche di non facile soluzione. Gli serve denaro, che non ha e che richiede con insistenza:

«Io qui sono senza un soldo – si lamenta il 30 gennaio 1916 – e ve l’ho scritto più di una volta e voi altri non la volete capire; in due mesi che io sono qui mi avete mandato lire cinque, che gli altri se li fumano in una settimana […]. Io mi avvilisco: non so cosa devo fare, devo pagare la lavandaia che mi lava la biancheria, e questa è la prima cosa necessaria; si capisce, non devo stare sporco e voi altri questo non lo volete sapere».

Il 13 febbraio spiega in maniera analitica le spese che deve quotidianamente sostenere:

«La mattina ho bisogno di quattro soldi per comprarmi due [soldi] di pane e due di formaggio di qualche cosa perché fino alle undici non sono capace di stare, e sono i primi quattro soldi; poi mi devo cambiare due volte alla settimana se no gli insetti ci succhiano tutto il sangue, e ci vogliono due soldi per una camicia, due soldi per le mutande, due soldi per la maglia ed altre due soldi per le calzette; e sono sedici soldi alla settimana di sola lavanderia, [in] più ci sono i fazzoletti, [le] cravatte e alla sera ho bisogno di mangiare qualche altra cosa: mangiando roba asciutta sempre, ci vogliono quaranta cinquanta centesimi, e questi sono di prima necessità se no la corsa [dell’addestramento] non si può fare. […] non bastano neanche venti lire al mese facendo molta economia, e invece a voi altri vi sembrano troppo. Se sapessi quanto si soffre!».

Il rancio è pessimo. Francesco scrive al fratello che a pranzo viene distribuita “un po’ di pasta cattiva, che io non la mangio mai (anzi, ho cercato di abituarmi, ma fu impossibile)”, mentre la sera, dopo un giorno di dura esercitazione, a soldati “più stanchi che vivi” tocca soltanto “un po’ di brodo”. La giornata tipo inizia alle sei con la sveglia e, subito dopo la rassegna, “via di corsa per mezzora di continuo; poi ci fanno andare un po’ al passo e poi di nuovo di corsa fino alle undici; a mezzogiorno di nuovo in riga e fino alle due di passo e di corsa; poi dieci minuti di riposo e da capo fino alle quattro [per] fare istruzione di guerra”.

Le cose non vanno meglio di notte. Riposare è quasi impossibile, a causa della presenza di cimici e pidocchi. Sempre il 30 gennaio Francesco scrive che “qui si patisce molto, specialmente per il dormire: abbiamo un pagliericcio con poca paglia e una coperta e niente più, senza lenzuola e per terra; io ho le carni tutte che mi bruciano”. Il 13 febbraio precisa:

«Devo dormire per terra con un po’ di paglia, senza lenzuola, vestito in mezzo ai pidocchi che ce n’è così tanti che alla notte non ci lasciano dormire: ce la facciamo sempre grattando e abbiamo il corpo tutto scorticato; questo succede perché siamo ammassati come le pecore, in una camera che in tempo di pace dormivano nove soldati, adesso ne dormono diciannove-venti, ed è appunto per questo [che] c’è tanti insetti».

Ci si consola considerando che “ce n’è tanti alla frontiera [fronte] che patiscono più di noi” e ripetendo che “qualche volta [la guerra] deve finire: così [ci] facciamo coraggio”, anche se proprio in quei giorni i primi commilitoni vengono spediti nelle zone dei combattimenti:

«Qui si incomincia a mandare soldati della nostra compagnia alla frontiera a sorteggio e chi esce deve partire».

Qualche mese dopo lo stesso Mimì, che l’anno precedente era stato riformato, viene dichiarato abile ai servizi sedentari e arruolato con la mansione di telegrafista. Il 16 luglio 1916 da Bagnara Annunziatina Dato gli scrive una lettera che fa capire quanto la propaganda e la retorica patriottica fossero diffuse tra la popolazione:

«Nell’ora presente la Patria ha bisogno di sacrificio, di entusiasmo ed io benché non avete bisogno di esortazione pure sento il desiderio di incoraggiarvi; forse non sarete destinato ad andare lassù (anzi ve lo auguro di cuore), forse non farete conoscenza col rombo [del cannone] con le palle che incessantemente fischiano mietendo vittime e avvolgono in un turbine vertiginoso tante giovine esistenze. Quante vite sacrificate; quanto sangue non scorre a bagnare ed inzuppare quelle vette? Ah! Cari giovani che sulle alte vette del Trentino e sul Carso sarete destinati a versare il vostro sangue per la grandezza e la libertà della Patria nostra pugnate con coraggio, fidate nella forza Divina e la vittoria sarà nostra. Il nostro secolare nemico sarà scacciato dalle nostre terre: sì, dovrà abbandonare e per sempre ciò che non gli appartiene; la sua tirannia dovrà spezzarsi».

Annunziatina riferisce che Francesco in Trentino ha anche assistito ad un bombardamento “di circa 16 ore continue” e si augura “che finisca presto quest’immane flagello, che ritorni ovunque la tranquillità e la sospirata pace”. Scrive il 16 luglio, il giorno della Madonna del Carmine (“Sì, la Madonna impetrerà la pace: oggi è la sua festa, si è tanto pregato per questa benedetta pace. Potrà non ascoltarci?”), alla quale lei stessa ha espresso un voto:

«Riderete di una promessa che abbiamo fatto insieme a Rosina? Sapete qual è? Che se la guerra ci risparmierà tutti coloro che ci appartenete, andremo alla Madonna della montagna. È un’esagerazione ma pure potete immaginare il nostro desiderio che tutti potrete ben presto ritornare sani e salvi in famiglia».

Il 7 febbraio 1918 Francesco scrive a Mimì da San Nazario (Vicenza), dove si trova di passaggio. Dopo la disfatta di Caporetto, nell’esercito regna ancora un po’ di confusione. Lui è destinato al Corpo d’armata italiano in Francia, che si sta organizzando proprio in quei giorni:

«Per adesso mi trovo in marcia, per questa sera mi trovo in questo paese, ma domani si va via. Facciamo due giorni di marcia e uno di riposo. Andiamo sul lago di Garda e poi di là ci portano in Francia. Non c’è mai fine con questa ritirata […]; ci stanno facendo girare l’Italia a piedi, palmo per palmo».

Le notizie che giungono a Mimì dal paese non sono allegre. Non c’è infatti soltanto la guerra a mietere vittime: si muore anche di “spagnola”, l’epidemia influenzale che in Italia causa circa 400.000 vittime nel biennio 1918-19. Il 12 ottobre sua zia Angela gli fa sapere che Saruzza, la sorella di Mimì affetta da malattia mentale (in quel periodo ricoverata nel manicomio di Palermo), “ha preso anche lei la malattia spagnola, ma in grazia di Dio si è quasi ristabilita di questa maledetta malattia ed è convalescente”. A Sant’Eufemia la situazione è però un po’ migliorata rispetto a pochi mesi prima: «Da noi si è alquanto allontanata, ma sempre ne muoiono ancora 3 e 4 al giorno, mentre ci furono i giorni di 13 e 14».

Nel 1941 Bruno Gioffrè avrebbe rievocato quel periodo drammatico nell’autobiografico “Quarant’anni in condotta”:

«Ottanta martiri diede al mio paese la guerra in tre anni e mezzo: più di duecento il grippe settico, detto volgarmente la spagnuola, in meno di tre mesi! E che fatiche e che ansie! Centinaia di casi al giorno, tutti gravissimi, diffusione fulminea da casa a casa, da quartiere a quartiere. […] I cadaveri restavano in casa per più giorni, e lo sconforto avviliva gli animi anche più forti».

Cattive notizie provengono infine anche dal fronte economico, piegato dall’annata disastrosa del raccolto delle olive e delle mele:

«Ulive per quest’anno non ce ne sono; […] mele ce n’erano, [ma] siccome son passati sei mesi senza piovere un’ora, restarono tanto piccine che servirono due parti per i maiali e una per i cristiani».

Ma la zia è donna di fede, per nulla incline allo scoraggiamento e pronta a sopportare tutto. Per cui, anche se la qualità delle mele non è eccelsa e poche sono quelle mangiabili, Angela Occhiuto conclude la lettera con le speranzose parole “sempre si ringrazia Dio che ce li fa provare”.

*Avvertenza: sui brani tratti dalle lettere si è reso necessario un minimo di correzione, in modo da rendere il testo più fluido e comprensibile. Sono intervenuto esclusivamente sulla punteggiatura, che era praticamente inesistente, e sugli errori ortografici più macroscopici.

Socialisti senza partito

Noi socialisti senza partito ci riconosciamo da alcuni piccoli dettagli. Ad esempio, dalla presenza nelle nostre librerie dell’Almanacco socialista pubblicato in occasione dei 90 anni del Psi. Il sottotitolo recita “Cronistoria, schede, commenti, documentazione sul socialismo italiano”: ed è una storia della quale io personalmente vado orgoglioso. Anche se dopo la tempesta del 1992-94 ognuno di noi ha preso strade diverse, nelle case che ci hanno accolto abbiamo sempre provato disagio. Come quegli ospiti che hanno l’impressione di non essere molto graditi e ricambiano con altrettanto fastidio. La diaspora non si è mai conclusa: noi socialisti siamo anime erranti con sola bussola la forza di idee e valori che sentiamo ancora vivi, nonostante non li abbiamo ritrovati compiutamente da nessuna parte. Ci accomuna la rivendicazione delle lotte e delle conquiste che quel partito seppe condurre per l’emancipazione politica e sociale del popolo italiano.

A me piace inseguire con la mente il lungo filo rosso che inizia con le lotte di Andrea Costa per la libertà di opinione e di associazione, per il diritto di sciopero e per la giustizia sociale in un’epoca in cui la legislazione del lavoro sostanzialmente non esisteva. Tutte cose che oggi diamo per scontate e delle quali, proprio per questo, non riusciamo a cogliere l’importanza. D’altronde i nomi luminosi di Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Antonio Labriola oggi non dicono quasi niente. Le lotte per la democrazia con i suoi martiri della libertà le abbiamo dimenticate: provate a chiedere chi furono Giacomo Matteotti o Bruno Buozzi. Eppure, viviamo in un paese libero grazie alla generazione dei socialisti che tra le due guerre non ebbe paura di sacrificare tutto ciò che aveva nella lotta contro la dittatura fascista: Pietro Nenni, Sandro Pertini e tantissimi eroi anonimi, uccisi o finiti al confino per un ideale.

Dopo la conquista della libertà, giunse il tempo di raggiungere livelli più avanzati di democrazia: lo Statuto dei lavoratori di Giacomo Brodolini e Gino Giugni, la legge sul divorzio di Loris Fortuna. Nel solco di quel riformismo che è stato il tratto prevalente nella storia del socialismo italiano e che negli anni Ottanta produsse l’unico concreto ed organico tentativo di modernizzazione del Paese, a partire dal suo assetto istituzionale.

Quella che portò al crollo della Prima Repubblica fu una crisi “di sistema” e la via giudiziaria al suo superamento fu una comoda scorciatoia per evitare di affrontare politicamente i veri nodi di quella vicenda, in primis la questione del finanziamento della politica, sollevata da Bettino Craxi con un discorso storico alla Camera il 3 luglio 1992, che nessuno in Parlamento osò controbattere.

Occorrerà ancora del tempo prima che su quella stagione si possa pronunciare un giudizio obiettivo, scevro da cedimenti emotivi. D’altronde, la contemporaneità è un limite quando si scrive di storia.

Non so se ha ancora senso l’esistenza di un partito socialista. So però che ha ancora senso lottare per la libertà e per la giustizia sociale, continuare a credere con Nenni che “il socialismo è portare avanti tutti quelli che sono nati indietro”.

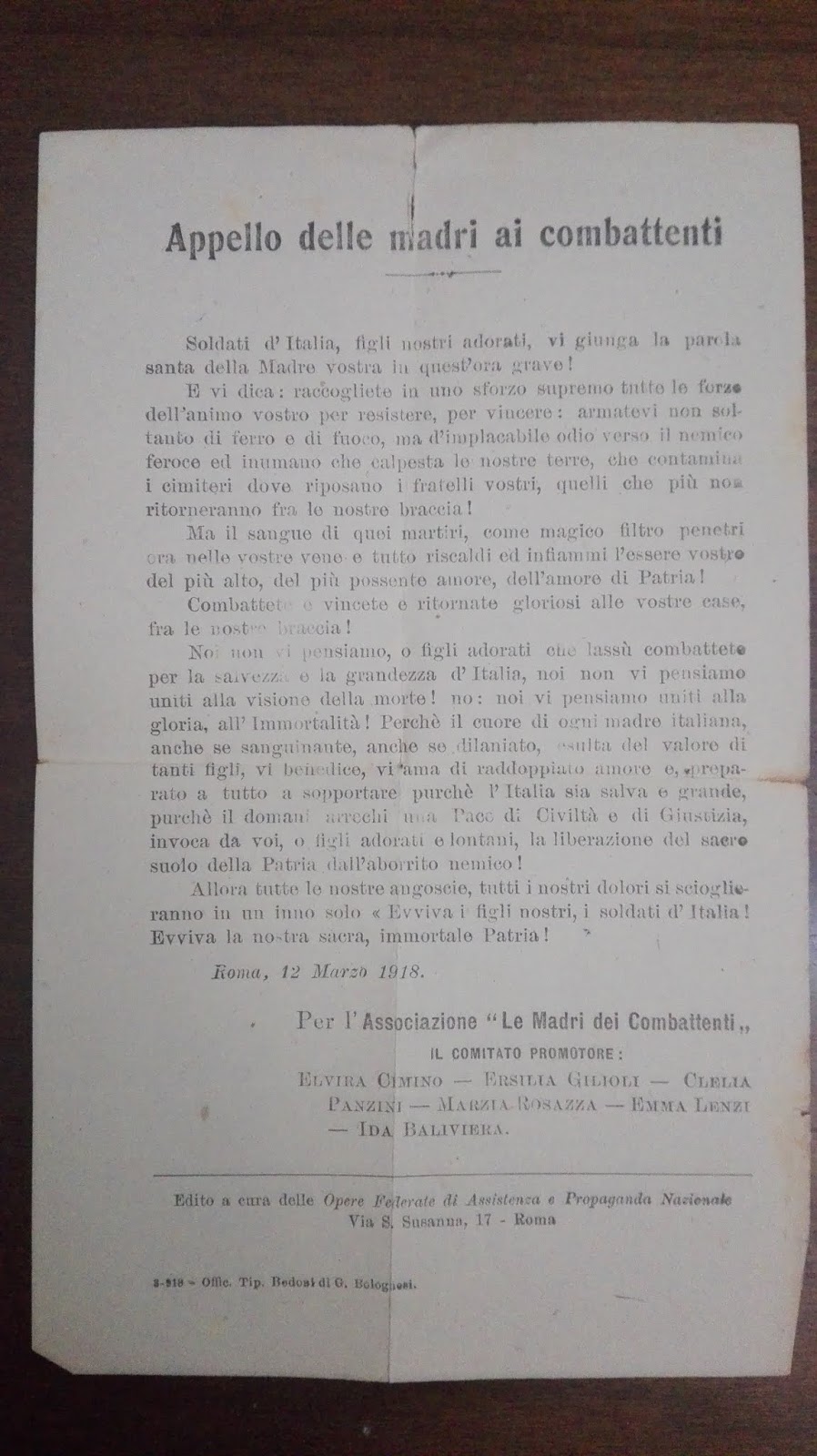

Le donne e la Grande Guerra

Tra le carte di Domenico Occhiuto Laudi di particolare interesse sono una ventina di lettere che il fratello Francesco gli scrive tra il 1914 e il 1919, periodo in cui si trova sotto le armi per l’addestramento, la partecipazione alla Prima guerra mondiale e il congedo dopo la smobilitazione, a conflitto terminato. Di queste lettere però scriverò in un’altra occasione.

Oggi parlerò del “retro” della lettera datata 5 agosto 1918. Sì, proprio del retro, che è quello che vedete in foto. Non sempre infatti, al fronte si aveva grande disponibilità di carta per scrivere, per cui ci si arrangiava con quello che il convento passava. In questo caso, Francesco utilizza come carta da corrispondenza il retro di un volantino della propaganda italiana.

La Prima guerra mondiale è “mondiale” non solo per l’alto numero di Paesi belligeranti: è mondiale anche perché essa coinvolge settori della società che fino ad allora erano rimasti ai margini dei conflitti. La Grande Guerra segna l’ingresso delle donne nella storia, dalla quale fino ad allora erano state escluse. Le donne sostituiscono gli uomini impegnati al fronte, nelle fabbriche, nei campi, nei luoghi di lavoro; sono infermiere e crocerossine nelle retrovie e negli ospedali da campo. Diventano, insomma, protagoniste.

Un ruolo significativo lo giocano nello sforzo propagandistico di sostegno alla guerra, con appelli come questo dell’Associazione Madri dei combattenti”, i cui comitati sorsero in tutte le maggiori città italiane con lo scopo di “tener alto il morale dei combattenti al fronte, con un’azione fatta di affettuoso, intenso incoraggiamento”.

L’appello del 12 marzo 1918 giunge nel momento cruciale della guerra. L’esercito italiano si era appena riorganizzato dopo la tremenda disfatta di Caporetto. Di lì a poco la “battaglia del Solstizio” (giugno 1918) avrebbe fermato sul Monte Grappa e sul Piave l’ultima grande offensiva dell’esercito austroungarico e preparato la controffensiva finale conclusasi con il trionfo di Vittorio Veneto.

In un’ora così importante per le sorti del conflitto le madri esortano i figli a combattere “per la salvezza e per la grandezza d’Italia”: «Noi non vi pensiamo uniti alla visione della morte! No: noi vi pensiamo uniti alla gloria, all’Immortalità. Perché il cuore di ogni madre italiana, anche se sanguinante, anche se dilaniato, esulta del valore di tanti figli, vi benedice, vi ama di raddoppiato amore e, preparato a tutto sopportare purché l’Italia sia salva e grande, purché il domani arrechi una Pace di Civiltà e di Giustizia, invoca da voi, o figli adorati e lontani, la liberazione del sacro suolo della Patria dall’aborrito nemico!».

Palazzo Capoferro com’era

Ho chiamato il blog “Messaggi nella bottiglia” perché mi piaceva l’idea di affidare alle onde del web tanti bigliettini che a volte vengono raccolti, altre no. Vedere quello che succede, se sono capaci di invitare alla riflessione e al confronto, perché da cosa può nascere cosa e ogni conversazione (reale o virtuale) offre nuovi spunti, costringe ad approfondire e, se necessario, a rivedere le proprie convinzioni. Il blog è una palestra per la mente, ma anche uno strumento di studio. Molto di quello che ho scritto nei miei libri è passato dai post pubblicati. Molto è stato idealmente qui concepito.

Sulla storia di Sant’Eufemia e dei suoi personaggi più illustri si sono rivelati preziosissimi i contributi di lettori a me completamente sconosciuti e sparsi in tutto il mondo. Alcuni non sono neanche nati a Sant’Eufemia, né l’hanno mai visitata. Sono stati loro ad avere aggiunto importanti tessere al mosaico che vado componendo da un decennio, sotto forma di dati che altrimenti non sarebbe stato possibile recuperare in nessun archivio. Alcune loro dritte mi hanno aperto gli occhi e suggerito ulteriori ricerche. E poi i regali, quelli belli!

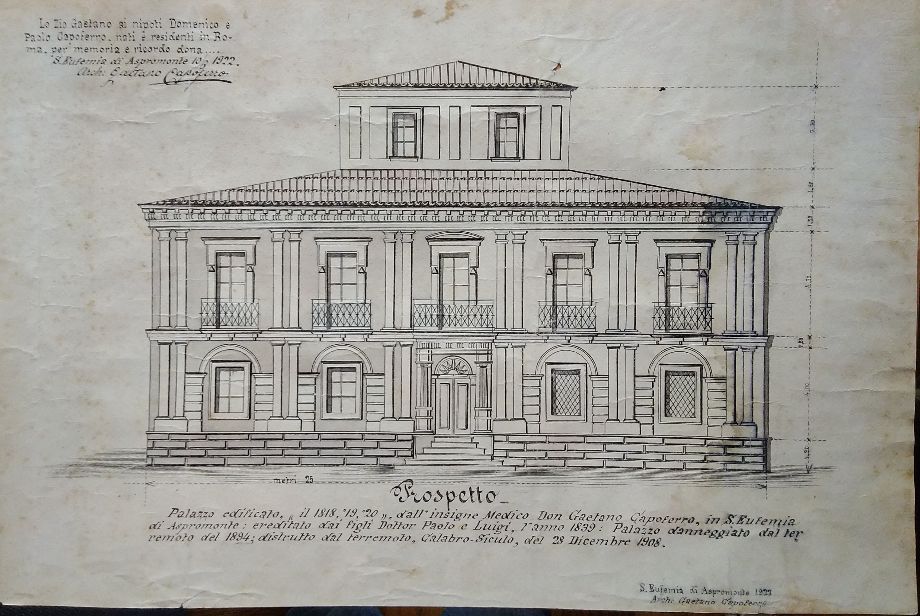

Ad esempio le fotografie, come questa che pubblico oggi e che riproduce il prospetto di Palazzo Capoferro. Circa cinque mesi fa avevo dedicato un articolo proprio al rudere di questo palazzo nobiliare, una delle poche costruzioni rasa al suolo dal terremoto del 1908 della quale sia rimasta in piedi qualcosa: il bellissimo portale, oggi purtroppo interamente ricoperto dai rovi; i muri esterni e alcune pareti interne, anch’essi conquistati dalle erbacce; pochi gradini della scala interna, comunque seppelliti dalla terra; una parte della scalinata esterna, che conduceva all’ingresso principale e che in origine era ampia almeno il doppio.

Il disegno originale è custodito da Silvio Capoferro, il quale vive a Roma e che, come mi ha scritto in una email, è “casualmente capitato” nel mio blog: «mi ha fatto molto piacere – continua il messaggio – leggere le notizie su palazzo Capoferro. Spero che altrettanto piacere possa fare a lei ricevere la foto di questo disegno, dedicato nel 1922 da Gaetano Capoferro a mio padre Domenico e al suo fratello gemello Paolo, entrambi nati nel 1916».

La didascalia del disegno consente di risalire all’epoca della sua costruzione, avvenuta tra il 1818 e il 1820. Successivamente (1839), il palazzo fatto edificare dal medico Gaetano Capoferro fu ereditato dai figli Paolo e Luigi. Qui si innesta la parte di storia che eravamo riusciti a ricostruire, ovverossia il passaggio della proprietà a Paolo (sindaco eufemiese dal 1870 al 1875) e, da questi, alla figlia Rosaria che l’avrebbe portato in dote al medico chirurgo Saverio Greco di Delianuova, sposato a Sant’Eufemia il 18 luglio 1889.

Danneggiato dal terremoto del 1894, il palazzo fu quasi completamente distrutto da quello del 1908. Ancora nel secondo dopoguerra risultava abitata una parte del pianterreno, che progressivamente fu abbandonato. Dell’antico splendore oggi non rimane niente. A duecento anni dalla sua edificazione, rivive soltanto nel disegno realizzato e donato nel 1922 ai nipoti Domenico e Paolo dall’architetto Gaetano Capoferro.

Dalla biblioteca ferdinandiana di Reggio Calabria alla “De Nava”, il busto e la sala “Visalli”

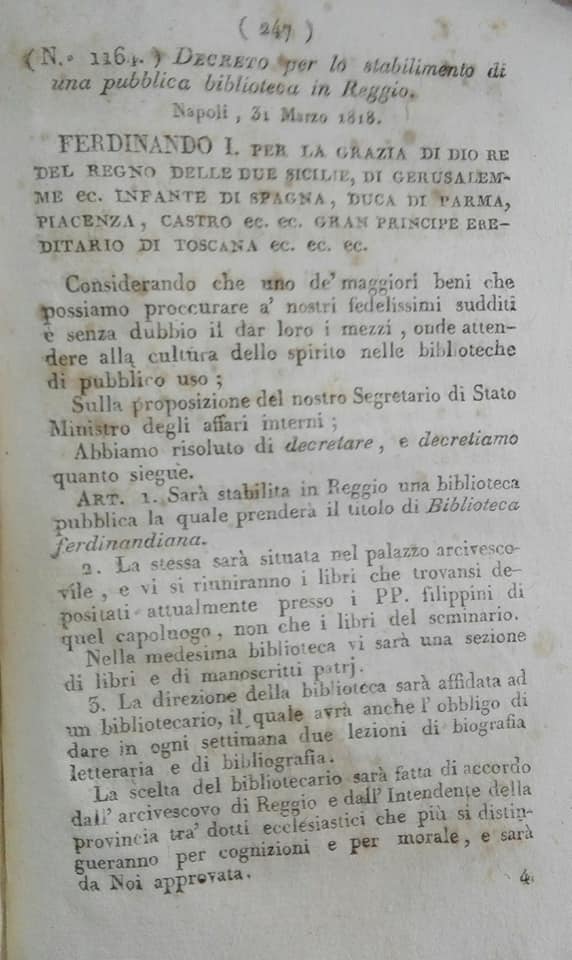

Sono tre gli articoli del decreto “per lo stabilimento di una pubblica biblioteca in Reggio” firmato il 31 marzo 1818 dal re delle Due Sicilie Ferdinando I di Borbone e dal guardasigilli marchese Donato Antonio Tommasi. Nei primi due veniva stabilito il nome (biblioteca ferdinandiana) ed il sito (palazzo arcivescovile di Reggio Calabria, presso piazza Duomo). Nel terzo si specificava che la sua direzione sarebbe stata affidata ad un bibliotecario – che aveva anche l’obbligo “di dare ogni settimana due lezioni di biografia letteraria e di bibliografia” – scelto di comune accordo con l’arcivescovo di Reggio e con l’intendente della provincia (il progenitore del prefetto).

La biblioteca ferdinandiana, composta anche da una sezione di “libri e manoscritti patrij”, avrebbe riunito tutti i volumi dei padri filippini del capoluogo e quelli del seminario, realizzando così il proposito del sovrano di offrire ai propri sudditi “i mezzi, onde attendere alla cultura dello spirito”.

La biblioteca è stata nel tempo più volte trasferita. A partire dal 1928 è ospitata nella villa “Pietro De Nava”, accanto alla quale nella seconda metà del Novecento è stato costruito un nuovo edificio, oggi sede centrale della biblioteca comunale “De Nava”.

Tra le tante donazioni che compongono il suo ricco patrimonio bibliografico, particolarmente significativa è quella effettuata dalla vedova di Vittorio Visalli, lo storico nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 15 ottobre 1859 e deceduto a Reggio Calabria il 27 giugno 1931: circa 1.500 volumi, consultabili nel catalogo “Donazione Vittorio Visalli”. Le carte utilizzate per la stesura delle opere dedicate al Risorgimento calabrese sono invece conservate presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria (“Fondo Visalli, 1815-1893”).

A riconoscimento dei “meriti di storico e di educatore” dell’illustre eufemiese, all’interno della biblioteca “De Nava” il 29 dicembre 1932 fu collocato un busto in bronzo di Visalli, commissionato dal podestà reggino Pasquale Muritano. E proprio a Visalli è inoltre dedicata una delle attuali sale di lettura aperte al pubblico.

*Link utili su questo blog:

– Vittorio Visalli, da Sant’Eufemia al pantheon degli storici;

– L’epigrafe di Visalli, lo stupore di Mico;

– Garibaldi fu ferito. I fatti d’Aspromonte nella ricostruzione di Vittorio Visalli;

– Il terremoto del 1894 in una lettera di Vittorio Visalli;

– Vittorio Visalli, anche poeta.

|

| Vittorio Visalli |

5 luglio 1914: il discorso di Pietro Pentimalli per la posa della prima pietra del palazzo municipale di Sant’Eufemia d’Aspromonte

L’odierno assetto urbanistico di Sant’Eufemia d’Aspromonte è l’esito dei terremoti che si sono nel tempo succeduti e che hanno determinato la riedificazione del paese nell’area denominata “Petto del Principe” dopo il 1783 e, in conseguenza del sisma del 1908, nei terreni di “Pezza Grande”. Se dopo “u fracellu” la soluzione individuata non aveva trovato obiezioni, anche a causa della strettissima continuità territoriale tra le due aree, molto controverso fu invece lo “spostamento” di circa un terzo della popolazione eufemiese dopo il 1908. Le polemiche tra i favorevoli e i contrari si trascinarono per anni, con raccolte di firme e memorie inviate al governo nazionale a sostegno dell’una e dell’altra tesi. L’allora sindaco, il notaio Pietro Pentimalli (18 ottobre 1869 – 31 ottobre 1950), e il vecchio ma ancora autorevolissimo Michele Fimmanò (6 marzo 1830 – 11 febbraio 1913) riuscirono infine ad imporsi, grazie anche al contributo fondamentale del deputato reggino Giuseppe De Nava, che si fece promotore in Parlamento di un provvedimento che mediava tra le due posizioni in quanto decretava l’edificazione nella nuova area, ma abrogava il divieto di ricostruire nel vecchio abitato. Sant’Eufemia cambiava fisionomia e, con la poderosa edificazione della Pezzagrande, un terzo popoloso rione si aggiungeva al Paese Vecchio e al Petto.

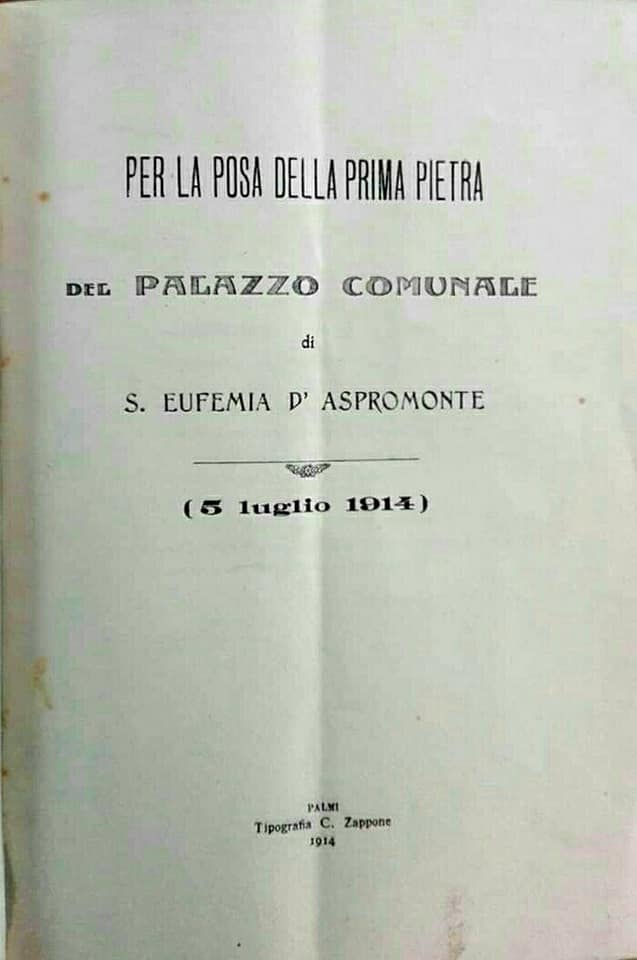

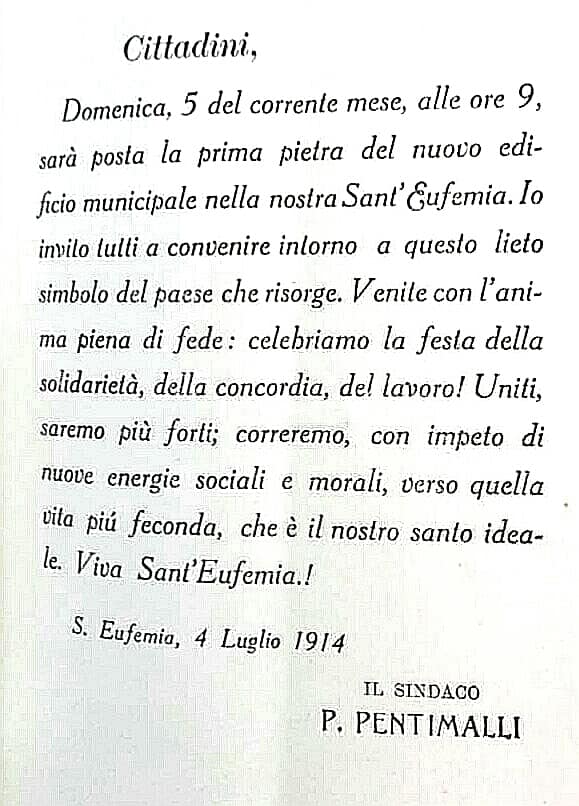

Le ferite di quello scontro non erano ancora completamente rimarginate quando, il 5 luglio 1914, vi fu la posa della prima pietra del nuovo palazzo comunale. Lo sapeva bene il sindaco Pietro Pentimalli, che più volte nel discorso inaugurale utilizzò i termini “concordia” e “rinascita”. Due sostantivi, ripetuti negli interventi del vescovo Giuseppe Morabito e dell’onorevole De Nava, che ritornano in ogni “adesione” alla cerimonia inviata per lettera o per telegramma dalle più eminenti personalità eufemiesi e del circondario, oggi scolpite nelle 29 pagine di un opuscolo quasi introvabile: Per la posa della prima pietra del Palazzo Comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, 5 luglio 1914 (Palmi, Tipografia C. Zappone, 1914).

La pubblicazione era stata decisa affinché il ricordo di quell’evento fosse trasmesso alle future generazioni:

«Perché della patriottica festa celebrata ai cinque di questo mese di luglio, non svanisse assai presto il ricordo, questa Giunta, nel giorno successivo, deliberò che, e la bella iscrizione posta nelle fondamenta del nostro civico palazzo, e dettata dallo storico illustre e nostro concittadino, Prof. Vittorio Visalli, e il discorso da me pronunziato, e le molte adesioni di persone autorevoli e di concittadini, si pubblicassero per la stampa. Ho adempiuto a tale voto. E se un augurio mi è lecito ancora formulare per la nostra città, dico che, avviata Sant’Eufemia alla sua rinascenza, questa si compia per la virtù e pel concorde proposito dei suoi generosi e forti figli».

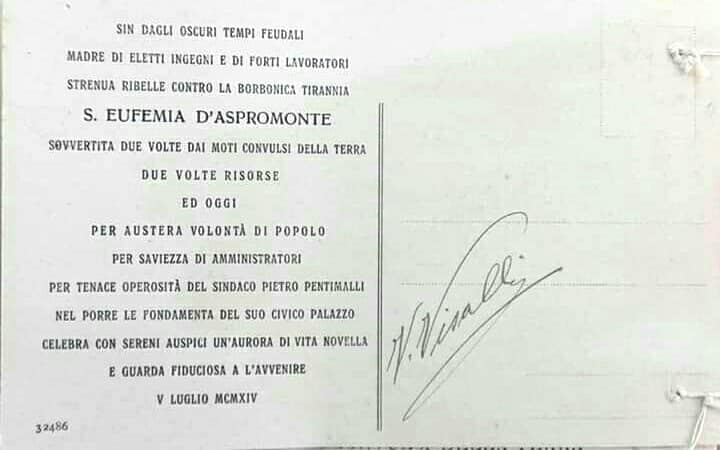

Lo storico eufemiese Vittorio Visalli compose l’epigrafe che, arrotolata dentro un tubo d’acciaio, fu calata nelle fondamenta del palazzo municipale e il cui testo fu riportato sul retro della cartolina celebrativa stampata a ricordo della cerimonia inaugurale:

«Fin dagli oscuri tempi feudali/ madre di eletti ingegni e di forti lavoratori/ strenua ribelle contro la borbonica tirannia/ SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE/ sovvertita due volte dai moti convulsi della terra/ due volte risorse/ ed oggi/ per austera volontà di popolo/ per saviezza di amministratori/ per tenacia operosità del sindaco Pietro Pentimalli/ nel porre le fondamenta del suo civico palazzo/ celebra con sereni auspici un’aurora di vita novella/ e guarda fiduciosa a l’avvenire».

Nel suo discorso Pentimalli riservò un ricordo commosso alle vittime del terremoto e rievocò la tragedia di quei giorni:

«Noi, o illustri signori, siamo i superstiti che, balzati esterrefatti nel sonno, nel ruinante fragore degli attimi sterminatori, le nostre case e i nostri cari perdemmo, mentre la tragica alba, indugiantesi di tra le brume del fatale dicembre, coglievaci ignudi sulle vie, sulle piazze, col terrore sui volti, colla disperazione fatta follia nelle anime. Consentite, o signori, che prima di ogni altra cosa, con commosso e devoto pensiero ai nostri poveri scomparsi sotto la greve mora della crollata casa nativa, io invii un mesto e reverente saluto, e alla loro memoria consacri una lacrima e un fiore».

Ma nonostante i lutti e la devastazione occorreva guardare avanti e, nello stesso tempo, fare il necessario per conservare la memoria del passato:

«La vita è uno spettacolo di trasformazioni perenni, è un impasto di dimenticanze e di speranze nuove, e sul ceppo del passato rampolla e rinverde la ricordanza profetica: bisogna, dunque, ricordare, infuturandosi, tener vive le tradizioni e coordinarle all’avvenire, e col rimpianto dovrà sorgere la fede che fortifichi le anime nello ascendentale cammino. E la nostra fede, venuta su di tra gli sconforti e le ansie dei tragici momenti, e rafforzatasi per sempre più tenaci propositi, ci ha inspirato che Sant’Eufemia d’Aspromonte vivesse ancora nel tempo, nella tradizione, nella storia; che, percossa ma non doma, attingesse dalla ombrosa calma e raccolta della maestà dei suoi boschi lo austero e pensoso raccoglimento per meditare il suo avvenire, e chiedesse all’impeto dei suoi torrenti, che sanno scavarsi la via, la indomita virtù del volere per risorgere qui, non lungi dal vecchio abitato, pupilla adombrata dal triste ricordo di un tragico destino, occhio vigile e aperto a più arridenti fortune».

Sulle polemiche attorno alla decisione di ricostruire il paese nell’area della Pezzagrande (“vane ire, faziosi propositi, dilaniatrici ambizioni”), Pentimalli considerava che “è bene che scenda l’oblio”:

«La prima pietra su cui sorgerà la nostra sede comunale è per me e per voi tutti la pietra miliare che segna il fatto cammino e addita il novo a quelli che dietro seguiranno. Questa prima pietra ha per noi un contenuto ampio e comprensivo che trascende e sorpassa la solennità di una pubblica cerimonia. Essa è la consacrazione tangibile di una fede accomunata, di un nuovo e concorde proposito di tendere a più alta e proficua meta, di un’auspicata e sospirata pacificazione di animi, che, ci riempie di legittimo orgoglio e di serena gioia».

L’omaggio alla “veneranda figura” di Michele Fimmanò (deceduto l’anno precedente) e il ringraziamento rivolto a Giuseppe De Nava, “questa fulgida gloria del Parlamento italiano, il degno nostro rappresentante, che nato in questa regione, di essa conosce tutti i bisogni e ne intuisce tutto l’avvenire”, precedevano infine la chiusura del memorabile discorso, un inno d’amore rivolto alla propria terra:

«Attorno a questa pietra, come attorno ad un’ara, deponemmo, in sacrificio magnifico, tutte le nostre passioni, purificando l’anima nel più sublime ideale che arrida agli umani: l’amore della nativa terra. Sia fatidica la data che accomuna la rinascita della nostra città a quella degli spiriti composti a feconda pace».

*Link utili su questo blog:

– La controversa vicenda della ricostruzione di Sant’Eufemia dopo il terremoto del 1908.

– Sant’Eufemia e Milano, un legame storico.

– Michele Fimmanò.

**Bibliografia:

– Giuseppe Pentimalli, La ricostruzione del paese dopo il terremoto del 1908, in Sandro Leanza (a cura di), Sant’Eufemia d’Aspromonte, Atti del Convegno di studi per il bicentenario dell’autonomia (Sant’Eufemia d’Aspromonte 14-16 dicembre 1990), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 1997.

– Domenico Forgione, Sant’Eufemia d’Aspromonte. Politica e amministrazione nei documenti dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. 1861-1922, edizioni La città del sole, Reggio Calabria 2008.

– Domenico Forgione, Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Nuove edizioni Barbaro, Delianuova (RC) 2013.