|

| Foto www.circo.it |

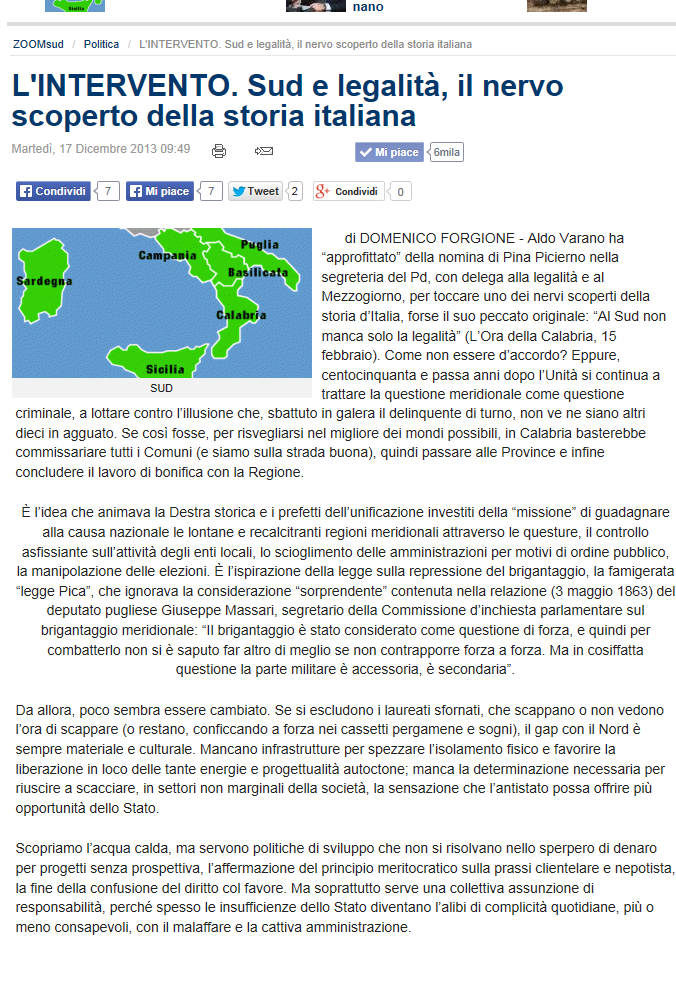

Almeno una volta nella vita, a molti sarà capitato di essere svegliati dal nastro registrato che giunge fioco da lontano, squilla sotto la finestra e va via sfumando con il suo messaggio di speranza: la possibilità di risolvere in poche mosse un guasto ai fornelli della cucina.

– Ripariamo cucine a gasse. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le cucine a gasse. Se avete perdite di gasse, noi le aggiustiamo; se la vostra cucina fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gasse. Lavoro subito e immediato.

Ecco l’aggiustatore di cucine “a gasse”, riconoscibile dal passo di bradipo della vettura che si arresta per una manciata di secondi agli incroci delle vie, attende gli eventuali clienti e dagli altoparlanti innaffia l’aria di ottimismo.

Gli ambulanti fanno parte di una dimensione onirica, lì resistono al fluire del tempo animando una realtà autonoma che prescinde dal ruolo ricoperto all’interno della famiglia o nella città d’origine. Di loro si conoscono il jingle e la filastrocca che ne precedono l’arrivo, qualche episodio divertente, i tic e gli aspetti buffi del loro carattere o del look. Pochissimo si sa, invece, degli uomini e delle donne che vivono dentro i protagonisti dell’immaginario collettivo e della storia del costume di una comunità.

La mia generazione è cresciuta correndo dietro al camioncino della Palmisanella, una sorta di bazar di prodotti per la casa: pezzo forte era l’omonimo detersivo, “risultato” di una formula chimica la cui segretezza era equiparabile, forse, soltanto alla ricetta della coca-cola.

– Scope, spugne, attaccapanni, carta igienica, lana d’acciaio, saponata… è la Palmisanella: l’unico prodotto che candeggia e non corrode la vostra biancheria. Avvicinatevi, donne.

Più indietro si risale nel tempo e più numerosi sono i “personaggi” – non sempre venditori ambulanti – rimasti impressi nella memoria di chi c’era, in epoche oggi percepite come lontanissime ere geologiche. Un po’ perché, avendo la modernità trasformato usi e abitudini, alcune figure sono scomparse o sopravvivono tra mille difficoltà; un po’ perché, altre, non hanno più ragione di esistere. Arrivavano dai paesi della provincia o anche da Messina, sebbene qualcuno fosse autoctono. I forestieri scendevano dalla corriera, in piazza, o dalla sbuffante Littorina a carbone, nella stazione, per aggiungere al quadro variegato dell’umanità cittadina la propria personale tonalità di colore.

Il contesto economico e sociale caratterizzato da una condizione di diffusa povertà favoriva il ricorso al baratto nelle compravendite. Se il cliente dell’umbrellaru non aveva denaro per pagare la riparazione, poteva saldare il debito offrendo prodotti alimentari, perlopiù uova e patate. Con il capiddaru i ruoli si invertivano. Era l’ambulante ad “acquistare” – per poi rivendere a qualche fabbricante di parrucche o di bambole – i capelli spiccicati con il pettine da nonne, mamme e bambine, le frangette accorciate o le trecce recise: “u capiddaru passa… i capiddi vi cangiu”, il grido che faceva affacciare dall’uscio le massaie pronte a scambiare con secchi, bidoni o fiori di plastica il sacchetto riempito con le ciocche raccolte.

Per le strade era un vandijari continuo. Il calderaio (“U caddararu conza e stagna”) portava con sé l’occorrente per rimettere in sesto padelle, pentole, tijelle e paioli di rame. Don Carluccio offriva dalla cassetta che gli pendeva davanti al petto (“don Carluccio passa!”) filo, aghi, elastici e ditali, utilissimi in tempi in cui tutte le donne erano artiste del ricamo e del rammendo. Il gelataio Gigi “Buttigghia” metteva le carte in tavola: “gelati, graniti… senza sordi non veniti”. Ma spesso regalava un piccolo cono ai bimbi che lo aiutavano a spingere nelle salite il carretto a pedali su cui trovavano sistemazione i contenitori del gelato e i blocchi di ghiaccio indispensabili per non farlo sciogliere.

Anche mastro Michele “u pettinareddu” appagava la golosità dei ragazzi con soli due gusti, limone e cioccolato, lui che – ad eccezione dei mesi estivi – in realtà girava le strade per vendere stoffe e articoli di merceria, prima di mettere su un genere alimentari dove era possibile trovare pure le figurine Panini. D’altronde, non era il solo ad esercitare più mestieri: il cristinoto radeva barbe, ma appena incastrava nell’occhio destro il monocolo che teneva in tasca si trasformava in apprezzato rrivogiaru.

Sulle due ruote si spostava anche l’arrotino, con a bordo la cassetta degli attrezzi e la mola affilatrice che veniva azionata dai pedali della bicicletta stessa.

“Fòto-fìa è à-rrivà-t” era invece l’espressione sincopata del fotografo che attraversava lo Stretto prevalentemente in occasione delle feste di paese. Aria professionale dietro la macchina a soffietto montata sul treppiedi, infilava la testa sotto il mantello nero che lo copriva fino alle spalle, la mano sinistra a reggere in alto il lampeggiatore al magnesio, nella destra la pompetta di azionamento: “sorridere, sorridere”, l’invito rivolto ai soggetti in posa. Attorno a lui, nidiate di bambini che lo imploravano affinché consentisse loro di guardare dentro l’obiettivo per ammirare il portento dell’immagine capovolta degli estemporanei modelli.

Le voci degli ambulanti avevano un contraltare “istituzionale” nel banditore comunale, il quale in realtà si metteva a disposizione sia del pubblico che del privato. Annunciava infatti alla popolazione l’orario di sospensione del servizio idrico, ma anche la presenza di primizie nel mercato domenicale e nelle putighe del paese. Quando non specificava in quale dei “Paddechi” fosse arrivata la “novità”, la strada diventava teatro di un simpatico siparietto ad alto volume:

– Arrivau u favi!

– Nto Paddecu d’ammunti o nto Paddecu i gghiusu?

Ma la piazza non era soltanto la sede del mercato. Qui veniva sistemato il telone sul quale il proiettore, da un autocarro, lanciava le immagini dei documentari e dei cinegiornali dell’Istituto Luce, attese con ansia da un pubblico numerosissimo e curioso di sapere ciò che accadeva “fuori”, lontano dai campi dell’Aspromonte. Molto seguiti erano anche gli spettacoli dei cantastorie, che incantavano gli spettatori con il racconto delle vicissitudini della baronessa di Carini, del brigante Musolino o del bandito Giuliano, alternando la canzone alla recitazione, mentre con una bacchetta aiutavano il pubblico a seguire le scene dipinte sul telo srotolato che illustrava la sequenza degli avvenimenti narrati.

Un universo felliniano, nel quale trovavano una naturale collocazione giocolieri e saltimabanchi. Il circo di Fortunello (“Mi chiamo Fortunello, non son brutto e non son bello”) e poi quello mitico di Zavatta allestito al “mercato dei porci”. Protagonisti assoluti il titolare e clown Scarpacotta, con le sue enormi scarpe da scena, artista tuttofare che passava dalla rappresentazione del duello tra i compari Alfio e Turiddu agli esercizi acrobatici, e Rosina, miraggio inarrivabile per i ragazzi che incantati ne seguivano il volteggiare in costumino rosa sul trapezio o l’incedere da amazzone in groppa al cavallo. Un tacito accordo consentiva il pagamento del biglietto d’ingresso in prodotti dell’orto, quando non erano gli stessi circensi a richiedere espressamente un compenso in generi alimentari.

Sogni a basso costo, come la fortuna venduta da Rocco con la collaborazione di un pappagallo che “sceglieva” con il becco tra i biglietti arrotolati e sistemati in due piccoli cassetti: uno contenente i messaggi “per signorina”, l’altro quelli “per ragazzino”, sui quali veniva indirizzato a seconda delle richieste.

Sogni del passato che rivivono nel presente, nostalgia per un mondo scomparso e affidato al ricordo dei tempi andati.