Ripensavo a Vincenzo Pinneri proprio ieri, nel giorno del suo compleanno. Era infatti nato il 23 ottobre del 1924 ed è morto nel 2012, quasi novantenne. Un’età che forse nemmeno lui si sarebbe aspettato di raggiungere. Anzi, sono quasi certo che gli è dispiaciuto esserci arrivato.

Gli sono stato amico, come tanti in paese. Nonostante il suo caratteraccio, Pinneri era capace di gesti affettuosi, addirittura commoventi. Perché rispolvero il ricordo di un uomo che in gioventù commise crimini imperdonabili? La sua storia è nota, io stesso ne scrissi anni fa. Non mi interessava allora e non mi interessa adesso il mito che in qualche modo ne ha accompagnato la vita, trascorsa per 36 anni in prigione. Interessante può essere invece ribadire che l’uomo non è il suo reato.

La carriera criminale di Vincenzo Pinneri inizia nel 1942 con l’assassinio del fratello. Caino che uccide Abele. Sangue del proprio sangue. Si può commettere un delitto più grave? No, non si può. Nemmeno se il fratello maggiore era violento nei confronti del minore, sin da quando il ragazzino andava dietro ai muli e agli asini per raccogliere in un secchio gli escrementi da portare agli gnuri del paese, che li utilizzavano come concime per l’orto. Un contesto di degrado e di assoluta povertà, al quale fece da detonatore la fame portata in dote dalla seconda guerra mondiale.

La banda Pinneri, che nacque nello sbandamento economico, sociale e politico-istituzionale vissuto dopo l’8 settembre 1943, è finita sui libri di storia: della faida e delle altre poco sue edificanti gesta si sa tutto. Omicidi, assalto alla caserma dei carabinieri di Sant’Eufemia, attentato contro il questore di Reggio Calabria. Io stesso ho raccolto il suo punto di vista sulle vicende di quel lontano 1944, in una lunghissima intervista che non ho mai pubblicato e che doveva essere il canovaccio di un libro mai scritto.

Pinneri riacquistò la libertà nel 1978, dopo avere girato tutti gli istituti penitenziari di massima sicurezza: da Pianosa all’Asinara, da Porto Azzurro al carcere di Favignana, con le celle scavate nella roccia sotto il livello del mare: prive di finestre e talmente umide da infracidirgli i polmoni e costringerlo, nei suoi ultimi anni, a portarsi appresso la macchina per l’ossigenoterapia. Libero dopo avere conosciuto il morso delle cinghie dei letti di contenzione, i cui segni gli rimasero per sempre impressi sulla pelle.

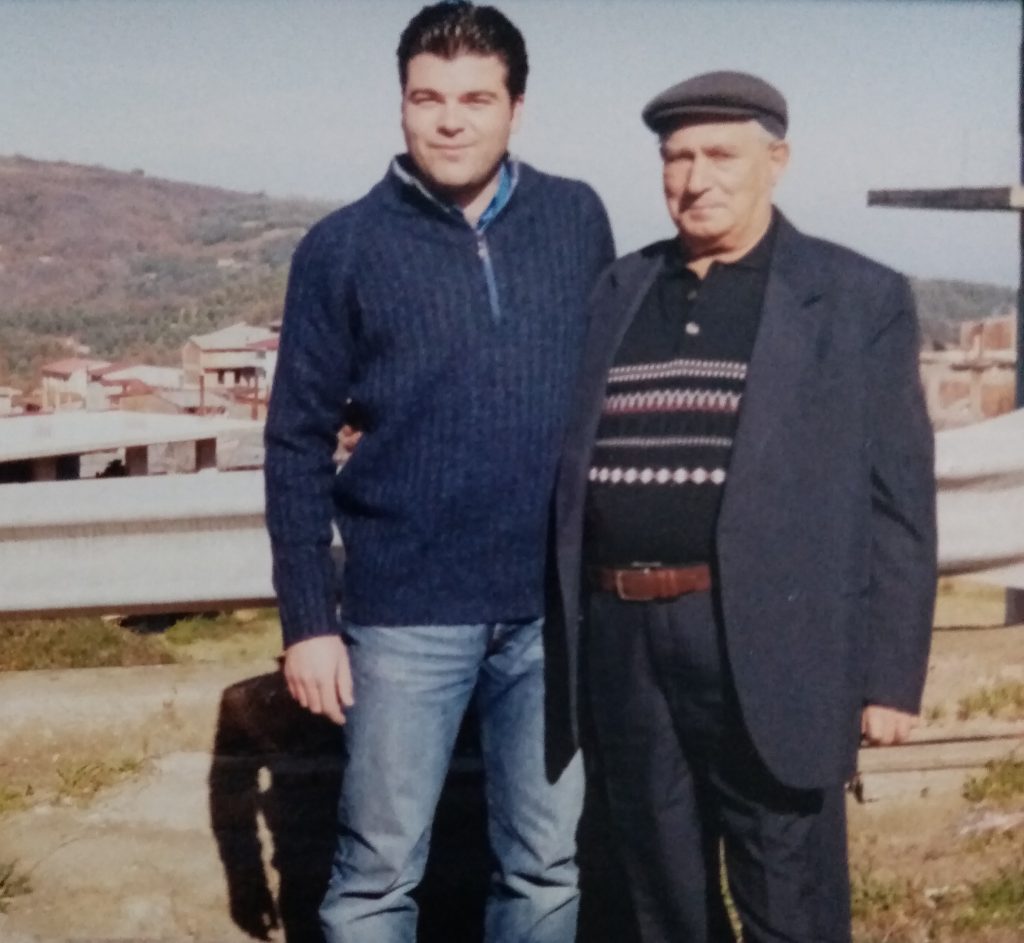

In ricordo della lunghissima detenzione divenne per tutti “Ceo Galera”, ma del giovane sbandato e violento sopravviveva soltanto un residuo di irascibilità caratteriale. L’ho visto commuoversi per i giovani che non riuscivano a trovare lavoro ed erano costretti ad emigrare; l’ho visto piangere per la morte di una giovane ragazza, alla quale sinceramente avrebbe donato la propria vita, considerata ormai inutile. Ho ammirato la sua imbarazzante generosità. Mi sono emozionato per l’affetto che nutriva nei confronti dei bambini.

Non credo sia rilevante sapere se abbia cercato di riscattarsi rispetto a ciò che era stato nel primo mezzo secolo di vita, se abbia così consumato la sua personale espiazione.

La storia di Pinneri è invece paradigmatica della natura umana. Racconta che ognuno di noi è un mistero affascinante e terribile, capace di grandi nefandezze così come di sorprendenti atti d’amore. Spiega che non siamo una monade inscindibile e immutabile, bensì un caleidoscopio di sentimenti che, nell’arco di una vita, prevalgono o soccombono. Conferma infine che è sbagliato impiccare l’essere umano ad immagini e fatti cristallizzati.

Eraclito ci ha insegnato che se l’acqua del fiume non è mai la stessa, il fiume non è mai lo stesso. E così l’uomo.