In una canzone di successo Raf si domandava cosa sarebbe rimasto degli anni ’80, il decennio che ha portato la mia generazione alla soglia della maggiore età e che, come tutto ciò che il trascorrere del tempo rende romantico e “mitico”, appartiene alla sfera dei ricordi più piacevoli.

Innanzitutto gli odori. Quello della casa di mia nonna e delle rose bianche del suo piccolo giardino. A ripensarci adesso, l’orzata che ci preparava era imbevibile. Troppo dolce. Eppure andavamo al fondo del bicchiere d’un fiato, come con la gassosa al limone Marra, di gran lunga superiore alla Romanella. Era quello il rifugio dei nipoti per un break tra un gioco e l’altro: pane con olio e sale, oppure i gelati che eravamo autorizzati a prendere a credenza da Micuzzu ’u Grugnu o da Grazia ’a Rofalazza, tanto poi la nonna saldava tutto. Di nascosto dal nonno, però, che aveva una concezione del denaro molto genovese. La pipa della Gelca gusto vaniglia ci faceva assumere pose da adulti, nonostante i sandali color cuoio con fibbia allacciata sulla caviglia e i pantaloncini extra corti da maratoneta.

A mano a mano, gli spazi da conquistare aumentarono. Il campo da gioco della “tola” – una variante del nascondino – non aveva alcun limite. Anzi, quando il ruolo di cacciatore toccava al meno sveglio del gruppo, alcuni si rifugiavano in una lontanissima sala giochi o se ne andavano addirittura a casa. Con le biciclette si girava il paese, attaccata al manubrio o sotto la sella la targhetta con il numero personalizzato: ne avevamo recuperate a decine quando distrussero – verbo quanto mai calzante – il vecchio palazzo municipale. I più audaci si spingevano fino alla ferrovia e attraversavano il ponte e la galleria, correndo all’impazzata per nascondersi nelle “nicchie” quando la littorina annunciava il suo arrivo. Era la linea (dismessa dal 1997) che da Sinopoli portava a Gioia Tauro, utilizzata dai lavoratori, da coloro che frequentavano le scuole superiori fuori paese e da chi si concedeva un colpo di vita al cinema “Sciarrone” di Palmi.

Lo sport più praticato era il calcio. In qualsiasi posto. Per strada, in pineta, al municipio, ma soprattutto in piazza, dove con Micuzzu du’ café e suo fratello si combatteva una quotidiana guerra di logoramento: noi compravamo i palloni, loro li sequestravano. Anche se potevamo contare sulla quinta colonna dei loro nipoti che spesso e volentieri riuscivano a recupere quanto ci veniva sottratto. Quando non ci era consentito utilizzare un pallone “normale” – raramente il tango, in effetti troppo pesante per giocarci in piazza: solitamente il super santos, che era migliore del super tele – ci si arrangiava con quello di spugna. Nei momenti di maggiore tensione e di divieto assoluto, andava bene anche la pallina da tennis di spugna o – incredibile, ma vero! – la lattina di una bibita schiacciata.

Il mito era Shingo Tamai, l’antenato di Oliver Hutton capace di tiri impossibili, con il pallone che si deformava per la potenza del calcio e si impennava altissimo, prima di ricadere in terra e schizzare verso la porta, imparabile, dopo un lungo vorticare. I cartoni animati erano una costante dei nostri pomeriggi: il pugile Rocky Joe; le lotte titaniche dei robot dotati di armi potentissime (l’alabarda spaziale di Goldrake, i raggi fotonici di Mazinga Z e quello protonico di Jeeg Robot d’acciaio); il fascino della cicatrice sullo zigomo di Capitan Harlock; le peripezie dello sfortunatissimo Remì; Dick Dastardly e il suo assistente sghignazzante, il cane Muttley, alle prese ora con la cattura del piccione viaggiatore, ora con le “corse pazze” contro il Diabolico Coupé, Penelope Pitstop, l’Insetto Scoppiettante e tanti altri.

Sul finire del decennio, inaspettatamente, arrivò a casa mia il motorino, un Califfo dotato di pedali che in salita non ne voleva proprio sapere di andare. Un’esperienza brevissima, conclusasi senza alcun rimpianto. Anni dopo ne ho rivisto uno simile in una televendita: lo davano in omaggio, insieme ad altri articoli, a chi acquistava una batteria di pentole e un servizio completo da tavola.

Il grande bla bla

Esami di maturità, un ricordo

Ho sempre considerato a dir poco bizzarri i “quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla” cantati da Antonello Venditti. Eppure anch’io, come milioni di ragazzi prima e dopo di me, ho ascoltato fino alla nausea “notte prima degli esami” in quel lontano giugno del 1992, riavvolgendo il nastro della musicassetta e facendolo ripartire un’infinità di volte. Specialmente la notte in cui, diversamente dal principe di Condè la vigilia della battaglia di Rocroi, non riuscii a dormire “profondamente”.

Al solito, le ipotesi sulla traccia del tema d’italiano si sprecavano. Ma anche le cartucciere e la fantasia di chi le congegnava. I pochissimi che ci presentammo senza neanche un temario fummo quasi irrisi. Eravamo sicuri che, nella peggiore delle ipotesi, saremmo stati in grado di affrontare la traccia di attualità. E infatti andò così. La tensione, altissima, era per il primo vero esame della vita, non per le prove in sé.

In Italia e nel mondo stava succedendo di tutto e cominciavamo a guardarci attorno con occhi attenti. Dopo la caduta del muro di Berlino, i paesi del blocco sovietico si affacciavano uno dopo l’altro alla democrazia. Da poco più di un anno era finita la prima guerra del Golfo, contro la quale avevamo organizzato una manifestazione terminata in piazza Matteotti con la lettura al megafono di un appello (addirittura) preparato da me, Nino e Luigi. A maggio la strage di Capaci s’era portato via Falcone. A esami in corso la notizia del tritolo in via D’Amelio contro Borsellino colse in spiaggia quelli che avevamo già sostenuto l’orale, portata da una ragazza che non la smetteva più di piangere. Increduli e sgomenti ci chiedevamo: “e ora che succederà?”. Cossiga picconava il sistema politico italiano ormai prossimo all’implosione, Craxi e Andreotti pensavano di essere ancora i burattinai del potere, ma i tempi stavano davvero per cambiare.

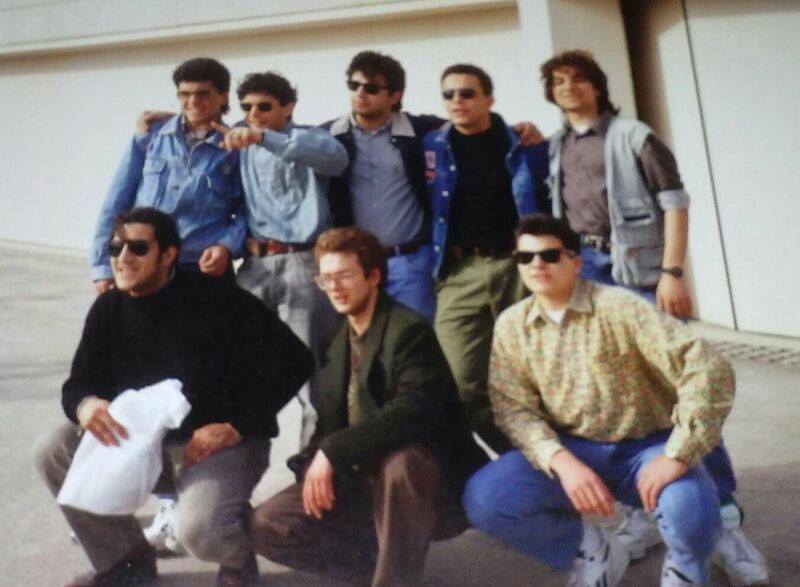

Qualche mese prima avevamo fatto il nostro primo viaggio all’estero, destinazione Barcellona. La colonna sonora la portarono i ragazzi di Bagnara: un tributo a Freddie Mercury, morto nel novembre precedente, integrato dai Litfiba allora all’apice del successo. Anche se mio fratello ci aveva stregato con la novità del momento, Edoardo Bennato nelle vesti di Joe Sarnataro (“È asciuto pazzo ’o padrone”). Portavamo a spasso le nostre acconciature improbabili (io il ciuffo alla Nicola Berti, il mio idolo calcistico), camicie orribili e jeans accorciati selvaggiamente a dieci centimetri dalle scarpe. Per la prima volta diventammo conquistatori “in trasferta”, qualche bacio carpito sulle scale dell’albergo e storie che proseguirono nel corso della prima estate da patentati, con la possibilità – quindi – di andare al mare autonomamente, a bordo della mitica 126 blu mediterraneo di Luigi. Ben presto l’esame di maturità diventò un ricordo, come l’incubo per la prova di matematica che non riuscimmo a completare e che Luis risolse alla sua maniera con un’esibizione straordinaria davanti alla cattedra, su una gamba stile Jim Morrison nella danza dello sciamano, conclusa con l’esclamazione: “ecco il punto di equilibrio richiesto dalla traccia!”.

La fiera del voto

Votantonio

Non invidio affatto i cittadini di Reggio, costretti ad inventarsi gli stratagemmi più incredibili per schivare gli assalti dell’esercito di candidati che, fino al 15-16 maggio, batteranno anche le vie solitamente meno frequentate della città. La lotta per conquistare la poltrona di Palazzo San Giorgio vedrà infatti impegnati 6 candidati a sindaco, supportati da 25 liste, per un totale di 746 candidati a consigliere comunale. A cui vanno aggiunti i 224 candidati delle 28 liste per le elezioni provinciali, presenti negli 8 collegi cittadini. Quasi un candidato ogni 160 elettori.

Chi sgobba, chi ride e chi piange

Per chi non avesse consultato l’albo pretorio sul sito web, il consiglio comunale di ieri poteva benissimo rientrare nella categoria delle riunioni carbonare. E pensare che la trasparenza era stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale, quando si favoleggiava addirittura di un ufficio stampa e di pubblicazioni periodiche sull’attività amministrativa del Comune. L’affissione per le strade del paese della convocazione del consiglio comunale doveva proprio rappresentare il segnale di un nuovo corso. È stato così fino a quando (casualità?) le acque non si sono agitate e si è cominciato ad economizzare sulla carta, prima affiggendo soltanto un manifesto dentro il Palazzo municipale, quindi eliminando anche quello.

Il primo punto all’ordine del giorno prevedeva la surrogazione di Eufemia Surace, presidente del consiglio dimessasi due mesi fa nell’indifferenza più completa, come se fosse normale che tre componenti, uno dopo l’altro, abbandonino il consiglio comunale. Un dovere di chiarezza che per la verità non hanno avvertito i consiglieri dimissionari per primi, almeno pubblicamente, nemmeno nei confronti dei propri elettori.

Torna così tra i banchi comunali “mastro” Mimmo Fedele, figura storica di amministratore che, dopo mezzo secolo, tra un anno dirà addio alla politica attiva dalla poltrona di presidente del consiglio. L’apertura di una discussione infinita, con botta e risposta tra il sindaco e i consiglieri di minoranza Creazzo e Papalia, ha dato vita ad un siparietto a tratti comico. Creazzo ha vestito i panni di alzatore, secondo l’eccellente tradizione pallavolistica italiana che da Fefè De Giorgi e Paolo Tofoli conduce a Valerio Vermiglio. E il sindaco non si è fatta sfuggire l’occasione per chiudere il punto. Ma si può citare come esempio di mala amministrazione la vicenda del campo di calcetto realizzato dalla passata maggioranza, quella dei propri colleghi di lista? Una struttura non collaudata, inaugurata in pompa magna per ragioni elettorali, abbandonata a se stessa e mai utilizzata. Eppure è accaduto.

Altra bizzarria, la votazione di un “ordine del giorno sulla crisi che investe il settore dell’agricoltura”, sui contenuti del quale nessuno ha proferito parola. Cosa sia stato deliberato, in concreto, resterà un mistero. Approvati infine lo schema di convenzione per la gestione associata di una stazione unica appaltante provinciale, gli oneri di urbanizzazione e lo scioglimento della convenzione di segreteria con il comune di Melicucco.

C’è stato anche il tempo per un’escursione sul terreno spinoso della centrale per la biomassa, quella dei settanta posti di lavoro propagandati in campagna elettorale, tanto per intendersi. A Papalia viene da ridere ogni volta che se ne parla, ma i giovani eufemiesi si sganasciano di meno. Il nuovo annuncio indica ottobre come possibile data di inizio dei lavori. Un risultato costato fatica reale, secondo quanto dichiarato dal sindaco: 240 kg di carta portati personalmente dallo scantinato di un palazzo della regione all’assessorato competente. Per fare il sindaco ci vuole davvero un fisico bestiale.

Elogio del passo

Se qualche decennio fa mi avessero detto che un giorno un’amministrazione comunale avrebbe realizzato un progetto denominato “Piedibus” per incentivare l’uso dei piedi negli spostamenti, avrei fatto la faccia smarrita e stupita di quel tale la prima volta che vide un televisore acceso, talmente scettico da andare a controllare che non ci fosse qualcuno nascosto dietro lo schermo.

È di questi giorni la notizia dell’iniziativa del comune di Polistena per promuovere, in collaborazione con il Servizio civile nazionale, la mobilità pedonale mediante l’impiego di sedici operatori che accompagneranno gli alunni dalla fermata dei bus al portone delle scuole, al fine di “diminuire il traffico davanti alle scuole, ridurre il tasso di inquinamento e stimolare l’apparato fisico-motorio dei ragazzi”. Il kit in dotazione agli studenti prevede un cappellino rosso, un ombrellino e una mantellina antipioggia.

Le finalità sono lodevoli. Riuscire a limitare gli ingorghi mostruosi che si creano davanti alle scuole avrebbe già del miracoloso. Alcune considerazioni però sono inevitabili. È vero: nelle strade i pericoli sono aumentati. Tra motorini, automobili e scatolette per minorenni spesso si ha la sensazione di avventurarsi in una giungla pericolosissima. Per i bambini delle scuole elementari potrebbe essere troppo rischioso, anche se non dimentico che piccoletti si andava all’edificio scolastico tranquillamente a piedi, ovunque si abitasse. Altri tempi, certamente. Ma quell’abitudine facilitava la socializzazione, perché lungo il tragitto si incontravano altri coetanei, la comitiva s’ingrossava e si conversava di più. La strada percorsa per anni, tutte le mattine, rappresentava metaforicamente il percorso di crescita di ogni ragazzino.

Passi comunque per le elementari. Ma per la scuola media e per il liceo? Non voglio pensare che i genitori di oggi abbiano così tanta sfiducia sulle capacità dei propri figli di attraversare incolumi la strada. Né credo che i nostri genitori ci abbiano amato di meno o siano stati degli sconsiderati. Forse si tratta più di un fatto di costume: l’uscita della scuola come luogo d’incontro e momento delle pubbliche relazioni.

Al di là di ogni possibile riflessione, va detto che una passeggiata permette di apprezzare le bellezze di un paese, di osservarne gli scorci più suggestivi. Operazione che è difficilmente realizzabile da dietro il finestrino di una macchina. Chiunque ami il proprio paese dovrebbe ogni tanto fare “quattro passi” lungo le sue strade, specialmente quelle meno battute.

Provate a introdurvi nei vicoli della Matrice, a Diambra, a Mistra, ad attraversare il ponte crollato dell’Annunziata per poi percorrere il sentiero che un tempo portava alla stazione e a Sant’Oreste. Oppure salite dal Paese vecchio al Muraglio e alla contrada Peras, da lì proseguite verso Campanella e Sorvia, alle “due gebbie”, e poi scendete, sempre attraverso la campagna, al campo sportivo. Se vi rimangono ancora fiato e gambe, da lì andate a Crasta dopo avere attraversato i “Candilisi”, passate al guado la fiumara – quando l’acqua è bassa – e andate a bere alla fontana di San Bartolo. Vi sentirete parte di una storia umana antichissima, perché è il “passo” il ritmo della poesia, il respiro dell’anima di un posto, da catturare in ogni sua pietra, tavola, mattone.

Se gli “apprendisti Ciceroni” sono dei veri professionisti

Si sa, è impresa facilissima accendere i riflettori su quanto di negativo caratterizza la nostra società. Non c’è neanche bisogno di affannarsi più di tanto per individuare una casistica sterminata. È un vizio insano, perverso e anche un po’ masochista. Soprattutto dalle nostre parti, dove si fatica ad ammettere l’ottima riuscita di iniziative realizzate da altri: “bravi, però questo non andava e qua hanno proprio toppato: avrebbero dovuto fare così”, col timbro grave e solenne di chi ha sempre una risposta definitiva. L’arte della ricerca del pelo nell’uovo celata dietro la logica del campanile.

Riflettevo su questo ieri, mentre ammiravo la bravura di alcuni ragazzi del nostro liceo, tutt’altro che improvvisati Ciceroni della “giornata FAI di Primavera”, manifestazione giunta alla 19ᵃ edizione e quest’anno dedicata al centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia. Ho pensato anche che chi vuole smantellare la scuola pubblica è un criminale da contrastare con forza, perché quanto i visitatori hanno potuto apprezzare è il frutto della dedizione e della passione di tanti insegnanti che riescono a trasmettere alle giovani generazioni l’amore per la bellezza del patrimonio artistico, culturale, naturalistico e storico del nostro Paese.

Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e con la collaborazione della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile, il Fondo ambientale italiano ha predisposto l’apertura straordinaria di 660 beni in tutte le regioni italiane (26-27 marzo). A Sant’Eufemia d’Aspromonte, la collaborazione con il liceo scientifico “Enrico Fermi” – in particolare con la professoressa Carmela Cutrì – ha portato alla presentazione di un itinerario storico-artistico completo, interessante e poco noto ai più, che si è sviluppato in due sedi. Il museo della civiltà contadina, diretto dall’infaticabile Caterina Iero, ha ospitato diverse sezioni: i documenti sul Risorgimento e sulla storia locale; l’esposizione dei quadri di Saverio Carbone su Garibaldi e le camicie rosse; i pannelli informativi sulla storia, le tradizioni, le arti e i mestieri; i vestiti dei nostri avi; il lavoro (attrezzi agricoli, apparecchi e arnesi tessili) e gli oggetti delle abitazioni; il tempo libero (strumenti musicali e giochi per bambini del secolo scorso). All’interno della chiesa di San Giuseppe sono stati invece allestiti dei pannelli divulgativi su alcuni artisti eufemiesi dell’Ottocento e del Novecento, tra i quali Carmelo Tripodi, Rocco e Paolino Visalli. Sono state esposte opere scovate in dimenticati ripostigli che andrebbero restaurate per essere meglio valorizzate, così come alcuni pregiati oggetti di arte sacra in oro e argento realizzati dagli antichi cesellatori del posto. In ogni sezione, la garbata presenza degli “apprendisti Ciceroni” del liceo ha costituito il valore aggiunto di un’iniziativa che meriterebbe di essere riproposta durante l’estate, in favore di un pubblico più numeroso. Preparati, spigliati, cordiali: una bella iniezione di fiducia per il futuro della nostra comunità.

Convegno sull’Unità d’Italia

In collaborazione con l’Istituto superiore “Enrico Fermi” di Bagnara Calabra, l’associazione “Terzo Millennio” ha organizzato un convegno che si svolgerà domenica 20 marzo alle 17.00, presso il teatro della scuola media “Vittorio Visalli”: 1861-2011. Risorgimento nazionale e Risorgimento locale nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Introdurranno i lavori Francesco Luppino, presidente dell’associazione e coordinatore dell’iniziativa, e Angela Maria Palazzolo, dirigente scolastico dell’Istituto “Fermi”. Seguiranno poi i saluti delle autorità: il sindaco di Sant’Eufemia, Vincenzo Saccà; il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Sant’Eufemia, Giuseppe Gelardi; il coordinatore dell’ambito territoriale del Miur per Reggio Calabria, Vincenzo Geria; il consigliere provinciale Carmine Alvaro; il consigliere regionale Luigi Fedele. Quindi, avrà inizio il convegno vero e proprio, moderato da Rosario Monterosso, professore di Storia e Filosofia legato a Sant’Eufemia dai tanti anni di insegnamento nel locale liceo. Il primo intervento sarà “Il Risorgimento e la parola. L’identità nel linguaggio dell’altro”, di Francesco Idotta, professore di Storia e Filosofia al “Fermi”. Seguirà la mia riflessione su “Accentramento o decentramento? L’unificazione amministrativa dello Stato”; quindi, “Vittorio Visalli e il Risorgimento in Sant’Eufemia d’Aspromonte”, di Carmela Cutrì, professoressa di lettere al “Fermi”; infine, la relazione di Giuseppe Caridi, professore ordinario di Storia moderna all’Università di Messina e presidente della Deputazione di storia patria: “Il Risorgimento a Reggio e in Calabria”. È previsto inoltre un intermezzo musicale, eseguito dal soprano Giuseppina Violani, dal maestro di violino Francesco Russo e dalla professoressa di pianoforte Melania Scappatura.

La celebrazione del 150º anniversario dell’Unità d’Italia può aiutare a riscoprire il valore dell’identità nazionale che le risse quotidiane dell’ultimo ventennio hanno parecchio infiacchito. Ma rappresenta anche un’occasione unica per portare alla luce fatti e circostanze del Risorgimento locale purtroppo noti soltanto a pochi appassionati, e che invece meriterebbero una più ampia divulgazione.

A volte sembra che il nostro paese non abbia storia, ma basterebbe soltanto uno studio della toponomastica eufemiese per capire da dove veniamo, cosa siamo stati e quanto abbiamo amato la libertà. Carlo Muscari, uno dei 15 calabresi giustiziati in piazza Mercato a Napoli il 6 marzo 1800, alla caduta del Repubblica Napoletana; Ferdinando De Angelis Grimaldi, comandante della Terza divisone siculo-calabra durante i moti del 1848, condannato a morte dal tribunale borbonico; Francesco Pentimalli, condannato a 19 anni per gli stessi avvenimenti. Tre grandi eufemiesi, tre vie, ma anche tre martiri della libertà pressoché sconosciuti. Così come la trentina di condannati a pene dai tre ai diciannove anni per i moti risorgimentali che non sono ricordati neanche con una minuscola lapide.

Il fatto che nessuno ci abbia mai pensato non è un buon segnale. Le belle pagine della nostra storia andrebbero ricordate, ma per coltivare la memoria e avvicinare le giovani generazioni allo studio delle proprie radici occorre anche l’impegno delle istituzioni. La realizzazione di un archivio storico comunale, tanto per fare un esempio concreto, consentirebbe la consultazione di moltissimi documenti (altrimenti visionabili soltanto presso l’archivio di Stato di Reggio Calabria) che sono “custoditi” anche nel nostro comune, sepolti sotto la polvere negli scantinati del palazzo municipale.

La lezione dei bambini/bis

Nella rubrica che cura su “Il Quotidiano della Calabria”, il professore Pietro De Luca ha così risposto, ieri, al mio intervento – inviato al giornale in una versione leggermente ridotta rispetto all’articolo pubblicato sul blog – sull’episodio di discriminazione accaduto in una scuola media di Catanzaro:

Caro Forgione, siamo qui a raccogliere i cocci di quel vaso che si è rotto quando il governo fece il suo bilancio e tagliò i fondi all’istruzione. Capimmo subito che a farne le spese sarebbe stata la riduzione degli insegnanti di sostegno. Lo scrivemmo più di una volta.

Potrà dirmi, caro Forgione, che la realtà del nostro caso è più complessa. Di sicuro lo è, ma l’insegnante di sostegno, prima ancora di essere una scelta economica, è una scelta di civiltà. Se è lì presente e tutti possono vedere che uno (il ragazzo destinatario) vale quanto l’intera classe per la cura che gli è prestata, allora si comprende in maniera concreta il valore della persona nella sua singolarità. La reazione della classe (neanche noi parteciperemo d’oggi in avanti a qualsivoglia iniziativa, se il nostro compagno non può uscire dall’aula) costituisce la prova provata che quei ragazzi hanno capito tutto, soprattutto il valore della personalità del loro amico. Un giorno gli avevano scritto: “Tu sei la nostra forza”, forse per dire finanche “tu sei il nostro maestro, colui che ci insegna e ci dispiega un mondo altrimenti sconosciuto”. Nel coro solidale si può leggere ancora: “se a te viene negato un diritto, anche noi ne facciamo a meno perché il titolo per riscuoterlo non può essere costituito da una semplice sperimentata abilità, a questa ha già provveduto madre natura, manca sempre quello della cittadinanza”. Bravissimi quei ragazzi, cittadini controcorrente di questa Italia individualista e sorda al disagio altrui. Mi domando perché, invece di dare la stura a vecchi e stereotipati luoghi comuni, non si espliciti chiaramente il disagio nel quale è piombata la scuola da quando è caduta sotto la mannaia Gelmini-Tremonti. Questo andrebbe detto, così semplicemente, perché tutti lo sappiano.

Caro Forgione, lei ha il vantaggio di parlare da dentro quel mondo della disabilità al quale offre la sua vicinanza e ne viene ripagato con un surplus di maturità riscontrabile. Per tale motivo sa bene che il buon cuore degli operatori non ha prezzo e quando manca nulla lo rimpiazza. Ci vuole anche dell’altro, però: mezzi, strumenti, strutture. Perché non si apre allora al volontariato per certi ammanchi di personale nelle strutture pubbliche? Che resta da pensare, che si vuole persino mortificare chi si trova in una necessità? Ma questo sarebbe solo mostruoso. Non vorrei neanche pensarlo per un minuto in più. Preferisco occupare la mia mente con la grande lezione della solidarietà di quella classe.