Un baule misterioso sigillato da decenni e un uomo dall’espressione assente, immerso in una dimensione impenetrabile. Una camera diventata il rifugio di un anziano signore che vi trascorre, barricato dentro, gran parte del proprio tempo. Trafitto dai ricordi, inseguito dai demoni di un passato che in realtà non è mai passato, dentro la testa l’inferno vissuto nelle trincee del Carso più di mezzo secolo prima. Con l’apertura della vecchia cassa il segreto viene svelato. Un segreto che emerge dalle pagine ingiallite del vecchio quaderno custodito come una reliquia da sorvegliare, notte e giorno. E che consente di riavvolgere il nastro della vita di quell’uomo taciturno, dai pensieri inceppati come le parole tartagliate e pronunciate a fatica a causa della balbuzie.

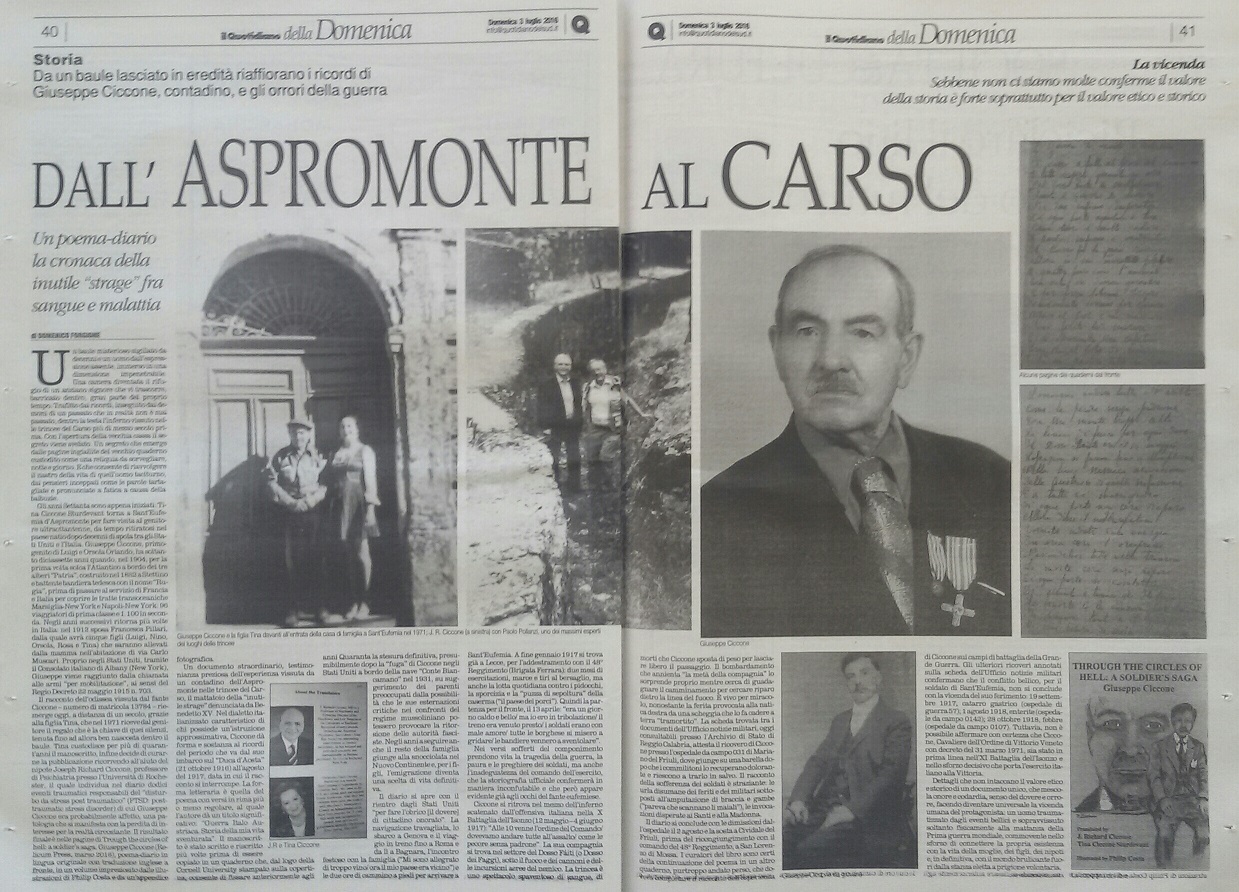

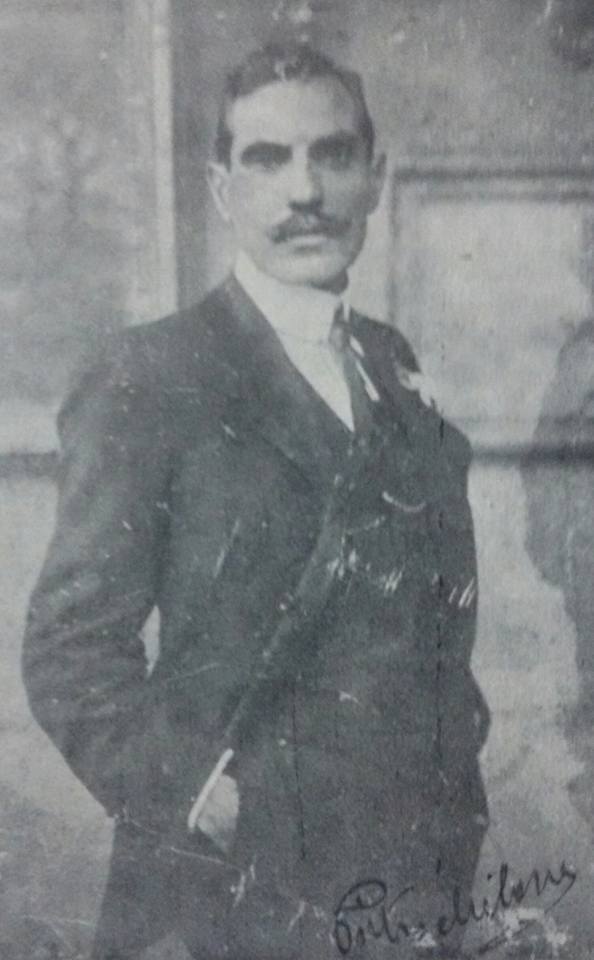

Gli anni Settanta sono appena iniziati: Tina Ciccone Sturdevant torna a Sant’Eufemia d’Aspromonte per fare visita al genitore ultraottantenne, da tempo ritiratosi nel paese natio dopo decenni di spola tra gli Stati Uniti e l’Italia. Giuseppe Ciccone, primogenito di Luigi e Orsola Orlando, ha soltanto diciassette anni quando, nel 1904, per la prima volta solca l’Atlantico a bordo del tre alberi “Patria”, costruito nel 1882 a Stettino e battente bandiera tedesca con il nome “Rugia”, prima di passare al servizio di Francia e Italia per coprire le tratte transoceaniche Marsiglia-New York e Napoli-New York: 96 viaggiatori di prima classe e 1.100 in seconda. Negli anni successivi ritorna più volte in Italia: nel 1912 sposa Francesca Pillari, dalla quale avrà cinque figli (Luigi, Nino, Orsola, Rosa e Tina) che saranno allevati dalla mamma nell’abitazione di via Carlo Muscari. Proprio negli Stati Uniti, tramite il Consolato italiano di Albany (New York), Giuseppe viene raggiunto dalla chiamata alle armi “per mobilitazione”, ai sensi del Regio Decreto 22 maggio 1915 n. 703.

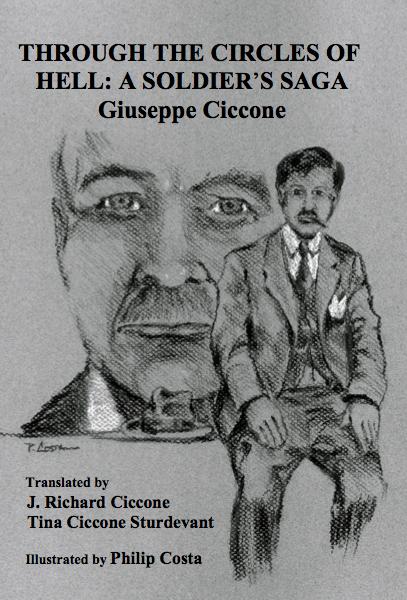

Il racconto dell’odissea vissuta dal fante Ciccone – numero di matricola 13784 – riemerge oggi, a distanza di un secolo, grazie alla figlia Tina, che nel 1971 riceve dal genitore il regalo che è la chiave di quei silenzi, tenuta fino ad allora ben nascosta dentro il baule. Tina custodisce per più di quarant’anni il manoscritto, infine decide di curarne la pubblicazione ricorrendo all’aiuto del nipote Joseph Richard Ciccone, professore di Psichiatria presso l’Università di Rochester, il quale individua nel diario dodici eventi traumatici responsabili del “disturbo da stress post traumatico” (PTSD: post-traumatic stress disorder) di cui Giuseppe Ciccone era probabilmente affetto, una patologia che si manifesta con la perdita di interesse per la realtà circostante. Il risultato finale è nelle pagine di Trough the circles of hell: a soldier’s saga. Giuseppe Ciccone (Relicum Press, marzo 2016), poema-diario in lingua originale con traduzione inglese a fronte, in un volume impreziosito dalle illustrazioni di Philip Costa e da un’appendice fotografica.

Un documento straordinario, testimonianza preziosa dell’esperienza vissuta da un contadino dell’Aspromonte nelle trincee del Carso, il mattatoio della “inutile strage” denunciata da Benedetto XV. Nel dialetto italianizzato caratteristico di chi possiede un’istruzione approssimativa, Ciccone dà forma e sostanza ai ricordi del periodo che va dal suo imbarco sul “Duca d’Aosta” (21 ottobre 1916) all’agosto del 1917, data in cui il racconto si interrompe. La forma letteraria è quella del poema con versi in rima più o meno regolare, al quale l’autore dà un titolo significativo: “Guerra Italo Austriaca. Storia della mia vita sventurata”. Il manoscritto è stato scritto e riscritto più volte prima di essere copiato in un quaderno che, dal logo della Cornell University stampato sulla copertina, consente di fissare anteriormente agli anni Quaranta la stesura definitiva, presumibilmente dopo la “fuga” di Ciccone negli Stati Uniti a bordo della nave “Conte Biancamano” nel 1931, su suggerimento dei parenti preoccupati dalla possibilità che le sue esternazioni critiche nei confronti del regime mussoliniano potessero provocare la ritorsione delle autorità fasciste. Negli anni a seguire anche il resto della famiglia giunge alla snocciolata nel Nuovo Continente e, per i figli, l’emigrazione diventa una scelta di vita definitiva.

Il diario si apre con il rientro dagli Stati Uniti “per fare l’obrico [il dovere] di cittadino onorato”. La navigazione travagliata, lo sbarco a Genova e il viaggio in treno fino a Roma e da lì a Bagnara, l’incontro festoso con la famiglia (“Mi sono allegrato di troppo vino/ ora il mio paese era vicino”) e le due ore di cammino a piedi per arrivare a Sant’Eufemia. A fine gennaio 1917 si trova già a Lecce, per l’addestramento con il 48° Reggimento (Brigata Ferrara): due mesi di esercitazioni, marce e tiri al bersaglio, ma anche la lotta quotidiana contro i pidocchi, la sporcizia e la “puzza di sepoltura” della caserma (“il paese dei porci”). Quindi la partenza per il fronte, il 13 aprile: “era un giorno caldo e bello/ ma io ero in tribolazione/ il treno era venuto presto/ i soldati erano con male amore/ tutte le borghese si misero a gridare/ le bandiere vennero a sventolare”.

Nei versi sofferti del componimento prendono vita la tragedia della guerra, la paura e le preghiere dei soldati, ma anche l’inadeguatezza del comando dell’esercito, che la storiografia ufficiale confermerà in maniera inconfutabile e che però appare evidente già agli occhi del fante eufemiese.

Ciccone si ritrova nel mezzo dell’inferno scatenato dall’offensiva italiana nella X Battaglia dell’Isonzo (12 maggio – 4 giugno 1917): “Alle 10 venne l’ordine del Comando/ dovevamo andare tutte all’assalto/ come le pecore senza padrone”. La sua compagnia si trova nel settore del Dosso Fáiti (o Dosso dei Faggi), sotto il fuoco e dei cannoni e delle incursioni aeree del nemico. La trincea è uno spettacolo spaventoso di sangue, di morti che Ciccone sposta di peso per lasciare libero il passaggio. Il bombardamento che annienta “la metà della compagnia” lo sorprende proprio mentre cerca di guadagnare il camminamento per cercare riparo dietro la linea del fuoco. È vivo per miracolo, nonostante la ferita provocata alla natica destra da una scheggia che lo fa cadere a terra “tramortito”. La scheda trovata tra i documenti dell’Ufficio notizie militari, oggi consultabili presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, attesta il ricovero di Ciccone presso l’ospedale da campo 031 di Mariano del Friuli, dove giunge su una barella dopo che i commilitoni lo recuperano dolorante e riescono a trarlo in salvo. Il racconto della sofferenza dei soldati è straziante: le urla disumane dei feriti e dei militari sottoposti all’amputazione di braccia e gambe (“pareva che scannano li maiali”), le invocazioni disperate ai Santi e alla Madonna.

Il diario si conclude con le dimissioni dall’ospedale il 2 agosto e la sosta a Cividale del Friuli, prima del ricongiungimento con il comando del 48° Reggimento, a San Lorenzo di Mossa. I curatori del libro sono certi della continuazione del poema in un altro quaderno, purtroppo andato perso, che doveva completare il racconto dell’esperienza di Ciccone sui campi di battaglia della Grande Guerra. Gli ulteriori ricoveri annotati sulla scheda dell’Ufficio notizie militari confermano che il conflitto bellico, per il soldato di Sant’Eufemia, non si conclude con la vicenda del suo ferimento: 19 settembre 1917, catarro gastrico (ospedale di guerra 57); 1 agosto 1918, enterite (ospedale da campo 0142); 28 ottobre 1918, febbre (ospedale da campo 0107). Tuttavia, non è possibile affermare con certezza che Ciccone, Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto con decreto del 31 marzo 1971, sia stato in prima linea nell’XI Battaglia dell’Isonzo e nello sforzo decisivo che porta l’esercito italiano alla Vittoria.

Dettagli che non intaccano il valore etico e storico di un documento unico, che mescola onore e codardia, senso del dovere e orrore, facendo diventare universale la vicenda umana del protagonista: un uomo traumatizzato dagli eventi bellici e sopravvissuto soltanto fisicamente alla mattanza della Prima guerra mondiale, commovente nello sforzo di connettere la propria esistenza con la vita della moglie, dei figli, dei nipoti e, in definitiva, con il mondo brulicante fuori dalla stanza eletta a prigione volontaria.

*Articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud, 03/07/2016

L’azione dell’associazione Sant’Ambrogio nel tessuto sociale e culturale è stata molto incisiva (da ricordare, ancora, i giochi di piazza e i “Minifestival”, i carri allegorici del Carnevale e il teatro, la Festa delle Famiglie) e per certi versi anticipatrice di tutta una serie di attività che oggi, direttamente o indirettamente, hanno un debito nei confronti di quella esperienza.

L’azione dell’associazione Sant’Ambrogio nel tessuto sociale e culturale è stata molto incisiva (da ricordare, ancora, i giochi di piazza e i “Minifestival”, i carri allegorici del Carnevale e il teatro, la Festa delle Famiglie) e per certi versi anticipatrice di tutta una serie di attività che oggi, direttamente o indirettamente, hanno un debito nei confronti di quella esperienza.