“Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”: il buon vecchio Trilussa aveva le idee abbastanza chiare. Vale quindi la pena insistere, anche si rischia la figura del disco rotto. Insisto. Se non altro servirà a tenere i riflettori accesi su una questione che mi sta particolarmente a cuore e che più volte ho sollevato in convegni, presentazioni di libri, incontri con gli amministratori del comune: l’istituzione dell’Archivio storico comunale a Sant’Eufemia.

Parole al vento. Parole, che (a parole) tutti condividono, sulla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese e sull’importanza del recupero della memoria storica locale, che però restano tali quando poi c’è da passare ai fatti. Ciò accade perché si investe poco sulla cultura, a tutti i livelli, non solo a quello comunale, ma anche perché manca una visione progettuale e ci si adagia su operazioni di corto respiro, che danno una visibilità immediata (e che costano anche poco, questo va detto). Da qui un rosario di iniziative, alcune dal valore discutibile, messe in campo soltanto per poterci attaccare sopra il bollino “cultura”, che tuttavia non offrono alcun contributo alla crescita culturale del paese.

L’istituzione dell’Archivio storico comunale consentirebbe invece di realizzare un bel salto di qualità. Chi ama la storia e ha familiarità con gli archivi, sa che essi costituiscono una fonte di primaria importanza per la storia di un territorio e per la ricostruzione dei processi sociali, storici e istituzionali di un comune. Un patrimonio di documenti, pergamene, carte e volumi fondamentali per riscoprire le proprie radici e comprendere le ragioni dello stare insieme, l’identità di un popolo; individuare il filo rosso che lega il presente di una comunità al proprio passato e lo proietta nel futuro.

Accanto al motivo ideale c’è poi anche la necessità di salvare dal progressivo e ineluttabile deterioramento un patrimonio che, nel caso di Sant’Eufemia, giace negli scantinati del palazzo municipale in registri e documenti privi di catalogazione, non consultabili, esposti all’umidità e alla polvere. Sul piano pratico, si tratta di riordinare, catalogare e inventariare il patrimonio documentario del comune: registri dell’anagrafe; verbali dei consigli comunali e delle giunte municipali; documenti ufficiali e corrispondenza con enti politici, uffici burocratici, personalità politiche di rilievo. Operazione che, evidentemente, potrebbe avere anche una non trascurabile ricaduta in termini occupazionali.

Sul finire del 2013, il settore cultura della Consulta cittadina aveva avanzato all’amministrazione comunale una proposta per l’istituzione dell’Archivio, che tra l’altro riprendeva uno dei punti del programma della lista vincitrice delle elezioni. Proposta purtroppo rimasta lettera morta, nonostante le iniziali buone intenzioni. Di nuovo parole al vento, impresse su carta e protocollate, dimenticate in qualche cassetto.

L’importante è stare in compagnia

Tanto bella quanto complicata. Anzi, bella proprio perché complicata la colonia estiva dell’Agape edizione 2016. Ma i latini, con il loro per aspera ad astra, sapevano già tutto e pazienza se questo dispettoso agosto ci ha fatto penare con le sue nuvole cariche di sconforto. Setacciare il positivo nelle situazioni di difficoltà è esercizio virtuoso che aiuta a capire come va il mondo, tutto il resto è questione di volontà e di fantasia.

Nel caleidoscopio delle emozioni regalate dai nostri otto specialissimi amici ci mettiamo le parole di M., disarmanti nella loro semplicità, profonde come soltanto possono essere quella pronunciate da chi vive in una dimensione altra rispetto a quella terra terra della nostra scontata quotidianità: «Non fa niente se oggi non siamo potuti andare al mare, l’importante è stare in compagnia». Lei, sollevata perché era stato soltanto un brutto sogno il litigio con una volontaria; lei che quest’anno forse non doveva esserci, eppure è stata ancora una volta tra di noi: con il suo “time out!” per fermare gli schizzi dell’acqua e con le danze davanti alla Wii-U o tra le onde del mare, ritmi latini che sanno di sole e di allegria, di pizzette e dolci che arrivano come per miracolo sulla spiaggia di Favazzina, perché l’amore tra vicini di ombrellone è contagioso. “Paparazzina”, dove tutto ha avuto inizio quasi due decenni fa e dove quest’anno siamo stati “costretti” a tornare. Posto delle fragole vociante di bambini oggi adulti per le strade del mondo, un album di visi sfumati nel ricordo e assenze dolorose che ciascuno custodisce nel petto come dentro un’urna sacra.

Giorni a scrutare il cielo tentando di interpretare il cielo minaccioso, un occhio verso l’alto e l’altro sul display alla ricerca degli aggiornamenti meteo più attendibili. O forse soltanto più incoraggianti. Come se un po’ di pioggia avesse potuto rovinare lo spettacolo straordinario che ad ogni estate si ripete. Un’apnea lunga una settimana che in chiusura fa dire a G.: «I giorni per me sono stati tutti uguali, anche quei due trascorsi a casa: non faccio differenze». Il nostro supereroe che non era mai andato sull’altalena, ma si è fidato di quattro braccia e finalmente ha provato. Una fiducia totale che non ha bisogno di parole, che fa incrinare la voce e vela gli occhi. D’altronde, se qualcuno lo sorregge da dietro pronto ad intervenire quando le sue gambe si afflosciano, G. riesce anche a calciare il pallone. Con la forza che ha. Con tutta la forza che ha. Un destro più potente dei siluri di Cristiano Ronaldo, altroché.

Il chiasso allegro dei viaggi sul pullman della felicità, limousine giocosa per la nostra “lady” vanitosa nei suoi bikini perfetti e nella ricerca di una spalla sulla quale appoggiare la testa in posa davanti alla fotocamera, ci conferma che festa è stata. Ed è già tempo di nostalgia, anche se siamo certi che “ancora un’altra estate arriverà” e che “la voglia di cantare tanto non ci passerà”. Come nel gran finale in piazza per i 25 anni dell’Agape, con una comunità che si stringe attorno all’associazione e scrive il suo pensiero sul libro dei ricordi, mentre una volontaria non fa niente per nascondere lacrime calde di emozione.

Le nozze d’argento dell’Agape

Nozze d’argento per l’Agape, che questa estate festeggia i suoi venticinque anni di attività nella comunità eufemiese. Correva infatti luglio 1991 quando, su impulso di don Benito Rugolino, sacerdote eufemiese che svolge la sua opera pastorale a Torino, un gruppo di amici già impegnati nel sociale si costituì in associazione di volontariato. “Agape” è amore disinteressato, donarsi al prossimo senza alcuna contropartita. La gratuità è l’aspetto prevalente.

Agape è una lunghissima storia d’amore che fa parte della storia stessa di questo nostro paese. Sono moltissimi coloro che a vario titolo si sono avvicinati all’associazione, dedicando parte del proprio tempo al servizio dei soggetti più emarginati della società con umiltà, in silenzio e lontano dai riflettori.

Il primo direttivo, presidente l’avvocato Luigi Surace, diede impulso all’assistenza domiciliare agli anziani, all’assistenza scolastica e ricreativa per i minori disagiati, alla consulenza sociale e sanitaria per i nuclei familiari bisognosi. Risale invece alla fine degli anni Novanta la realizzazione di diverse iniziative in favore dei disabili: tra tutte, la colonia estiva, che ormai rappresenta un appuntamento fisso per l’associazione presieduta dal 2002 dall’avvocato Pasquale Condello.

Tra le altre iniziative dell’associazione vanno ricordati i pellegrinaggi (almeno uno l’anno), l’organizzazione della “giornata mondiale del malato” (11 febbraio), la formazione dei volontari mediante la partecipazione a corsi come quello sul “Primo soccorso” tenuto dalla Croce Rossa Italiana e ai seminari di approfondimento, convegni e incontri organizzati dal MOVI (movimento organizzato volontari italiani), i progetti realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale e dedicati agli anziani (assistenza domiciliare), ai disabili (attività di affiancamento agli insegnanti di sostegno nelle scuole) e ai minori provenienti da nuclei familiari disagiati (assistenza scolastica). Proficua, negli ultimi anni, si è rivelata inoltre la sinergia con il locale liceo scientifico “Enrico Fermi”, in virtù della partecipazione al concorso “Scatti di valore”, ideato dal Centro servizi al volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria al fine di promuovere nelle scuole secondarie di secondo grado i valori del volontariato, mediante una serie di attività (laboratori, esperienze di cittadinanza attiva, concorso fotografico “Scatti di valore. Sguardi sui valori del volontariato”). Accanto a queste attività e ai banchetti allestiti per la raccolta di fondi (ad esempio: “l’azalea della ricerca” per sostenere l’Airc nella lotta contro il cancro, in occasione della festa della mamma), vanno ricordate le iniziative di solidarietà realizzate a Natale e a Pasqua: le visite domiciliari agli anziani, il veglione e la tombolata di solidarietà a Natale, la “Via Crucis” presso la Residenza sanitaria assistenziale per anziani “Mons. Prof. Antonino Messina”.

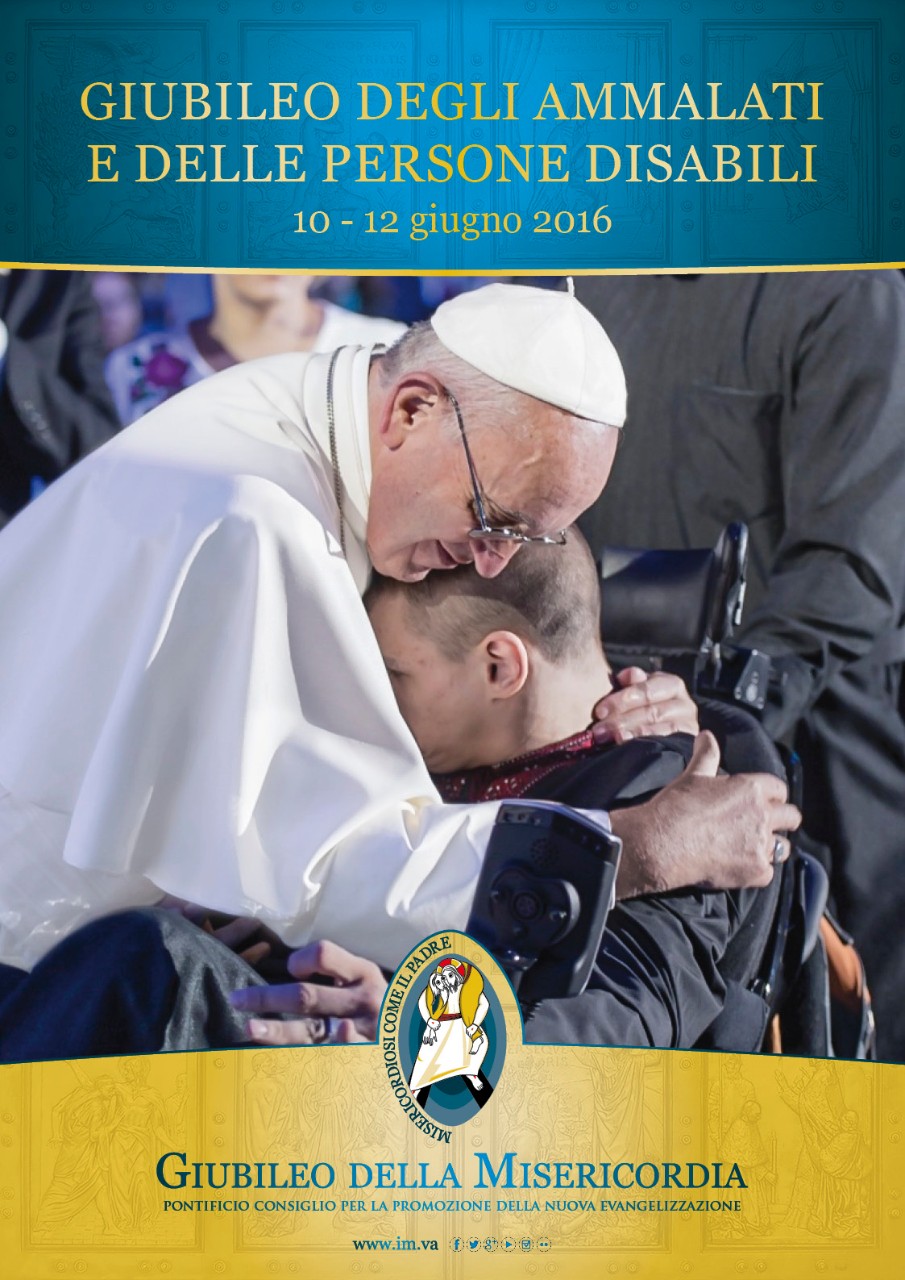

Nei venticinque anni di attività l’associazione è riuscita anche a realizzare qualche sogno, piccole cose che hanno però un valore inestimabile per chi – prendendo a prestito le parole del fondatore don Benito Rugolino – ha fatto sì che “il seme piantato nel 1991 è diventato una pianta robusta”. In occasione del decennale, l’acquisto di un pulmino per il trasporto di minori, anziani e disabili, grazie alla generosità di quanti – e sono tanti – dimostrano con gesti concreti di apprezzare e sostenere l’operato dell’Agape. Nel 2011, il pellegrinaggio a Lourdes con i disabili, realizzato nel ricordo di Adele Luppino, volontaria dell’Associazione che ci ha prematuramente lasciati. Infine, l’11 e il 12 giugno scorsi, il pellegrinaggio a Roma per il Giubileo degli ammalati e delle persone disabili, con la partecipazione alla manifestazione “Oltre il limite” e alla Santa Messa celebrata in piazza San Pietro da Papa Francesco.

La classe mista di via Regina Margherita, anno scolastico 1952-53

Quando ancora non era stato costruito l’edificio dell’attuale Scuola elementare “Don Bosco” (1957), le varie classi venivano ospitate in differenti case private o baracche edificate dopo il terremoto del 1908. In una di queste abitazioni, che si trovava in via Regina Margherita, mio zio Carmelo e mio cugino Gaetano frequentarono la prima classe “mista”, nel primo giorno di scuola accompagnati per mano – come ama ricordare Gaetano – da mia nonna Ciccia.

La maestra che impartì ai due bambini i primi insegnamenti si chiamava Calogera Sciacca. Le lezioni vertevano sulle seguenti discipline: religione; educazione morale, civile e fisica (che comprendeva anche la condotta); lingua italiana; aritmetica e geometria; disegno e bella scrittura. A partire dalla terza classe, a queste andavano aggiunte altre materie: lavoro; storia e geografia; scienze e igiene; canto.

Nella fotografia scattata poco prima delle vacanze di Natale, da destra verso sinistra – in posa davanti alla maestra Sciacca – sono riuscito a identificare i primi quattro alunni: Antonino Luppino, Graziella Ortuso, Carmelo Pentimalli, Gaetano Comandè. L’alunna alla sinistra della maestra è Maria Monterosso; quella accanto all’albero di Natale è invece Annunziata Surace.

Alluvioni, ieri e oggi

Storia vecchia quella delle alluvioni disastrose. Pensavo a questo mentre sui social si rincorrevano immagini, video e aggiornamenti del terrificante acquazzone (“bomba d’acqua”, secondo i giornalisti à la page) che ha interessato anche il nostro paese. Storie di danni e di frane, di acqua che porta via tutto: “nera che porta via, che porta via la via”, anche se non ci troviamo nella Genova di Fabrizio De Andrè, ma in questa terra violentata dagli uomini e punita dalla furia degli elementi. Storie vecchie che conosciamo bene, anche a Sant’Eufemia, ma che poco sembrano insegnare.

Correva l’anno 1878 (10 ottobre) quando un violentissimo temporale, tra le tre e le cinque di notte, causò due vittime, la rovina di diverse abitazioni e il crollo dei ponti Portella e Annunziata. Un disastro che si ripeté il 30 dicembre dello stesso anno, danneggiando le case costruite nelle adiacenze del fiume e, addirittura, facendo temere il cedimento di un angolo della chiesa (che venne chiusa al pubblico) e del resto della piazza attraversata dalla strada provinciale, nel tratto sopra la volta del torrente Nucarabella, dopo che la violenza dell’acqua aveva sfasciato le briglie.

Sant’Eufemia non fa eccezione e al suo territorio è possibile applicare la metafora dello “sfasciume pendulo sul mare” utilizzata da Giustino Fortunato agli inizi del Novecento per definire l’assetto idrogeologico della Calabria. Anche noi abbiamo “torbidi torrenti” che corrono verso il mare e, come in Gente in Aspromonte, quando Giove Pluvio si mette d’impegno, anche da noi “la terra sembra navigare sulle acque”.

Sono diversi i casi di dissesto idrogeologici segnalati negli anni dalle varie amministrazioni comunali. Con scarsi risultati perché gli interventi di messa in sicurezza, in una situazione così degenerata, hanno costi molto elevati. Basti pensare all’area circostante il ponte della ferrovia, quella probabilmente di maggiore pericolo, per la quale è mancata nel tempo una cura puntuale, tempestiva, ordinaria. Risultato? Ogni anno che passa l’erosione aumenta, i pilastri appaiono sempre più scalzati, le briglie rotte ormai inghiottite dall’alveo del fiume. E più o meno così vanno le cose nelle altre aree a rischio, ad esempio nella zona dell’Annunziata, dove è avvenuta la frana alla quale si riferiscono le fotografie. Ma altre frane e smottamenti si sono verificati un po’ ovunque, nelle frazioni e lungo le vie di comunicazione, con disagi più o meno consistenti e una brutta disavventura conclusasi con qualche danno e molto spavento.

Uno stato di cose per il quale ci sono anche responsabilità umane, certo. Cementificazione selvaggia, disboscamenti scriteriati, letti dei torrenti diventati discariche che nessuno più pulisce, così come le cunette perennemente intasate che trasformano le strade in piscine. Ce ne ricordiamo ogni volta che la paura ci fa capire quanto siamo piccoli di fronte alla potenza distruttrice della natura, mentre tiriamo un sospiro di sollievo perché tragedia non c’è stata. Perché il destino, stavolta, ha voluto essere benevolo.

*Fotografie di Sara Bonfiglio

Il principe dell’estate

«U professuri Garzu calau?». Per i chjazzoti (habitués di piazza Matteotti, rione Pezzagrande), da oltre quarant’anni l’inizio dell’estate coincide con l’arrivo in paese di Saverio Garzo; la fine, con la sua ripartenza per Asso (Como), dove risulta domiciliato. La residenza no, quella l’ha sempre mantenuta a Sant’Eufemia: un modo per rimanere attaccato alle proprie radici, credo. Ai valori di quella civiltà contadina cui spesso fa riferimento, con rimpianto, quando la conversazione cade sulla crisi della società attuale.

Non esiste un albo di tutti quelli che siamo scesi al mare, a Scilla, con Saverio. Rigorosamente Scilla, dove con la sua piccola dama ci attendeva Rocco, che poi Saverio avrebbe fatto venire a Sant’Eufemia per sottoporlo, sotto la pergola del bar Mario, alla prova del fuoco contro il fuoriclasse eufemiese Ceo “Galera”.

Siamo scesi, sì: io tra questi, insieme ai miei due fratelli, nella seconda metà degli anni Ottanta. Arrivavamo con i nostri teli da mare (la mia riproduceva una formazione dell’Inter sfigatissima di quel periodo) a casa dei suoi genitori e della sorella Marina, che subito autorizzava Mario – il più piccolo – a salire al piano di sopra: «Va’ rrussigghialu, c’ancora dormi!». E poi via, a bordo della BMW 316, come sottofondo ottima musica: su tutte, le musicassette di un De Andrè forse non proprio estivo (indimenticabile l’incipit della canzone Il testamento: “Quando la morte ti chiamerà”), ma foriero di suggestioni che la maturità avrebbe consentito di cogliere nella loro grandezza.

Asciutto, ossuto, con quei baffoni e il cespuglio di capelli neri (poi brizzolati, oggi bianchi), Saverio è un incrocio tra Carlos Santana e un asceta indiano, tra il bomber brasiliano Antonio Careca e un contadino precolombiano.

Autore di burle atroci e pesantissime, ormai entrate nell’immaginario collettivo: dalla simulazione dell’incidente stradale con i morti sul ciglio della strada, che gli è valso un litigio durato decenni, alla sparatoria con tanto di sangue sul petto della vittima; al travestimento da donna di facili costumi per adescare la vittima di turno, con il favore del buio del luogo scelto per la messinscena, che per poco non provocò un esito “tragico” e grottesco.

Ma anche capace di ricorrere al gioco per celare una profonda umanità, come quella volta che si “sostituì” all’amico vu’ cumprà e, dopo avere percorso la spiaggia di Scilla in tutta la sua lunghezza, riuscì a vendere gran parte della mercanzia.

Per molti anni Saverio è stato il principe dell’estate eufemiese. Non che ora non dia il suo contributo, ogni volta che qualcuno lo contatti per presentare una serata o lo coinvolga nell’organizzazione di un evento popolare. Tuttavia, il suo nome è legato indissolubilmente alle manifestazioni allestite dall’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, una stagione d’oro che l’ha visto protagonista come volto “ufficiale”. Una sorta di Mago Zurlì, amatissimo dai bambini che si esibivano nelle serate del “Mini Festival” e dai ragazzini impegnati nelle prove simpaticissime dei “Giochi senza Frontiere”.

Serate che hanno fatto la storia (piccola, ma pur sempre storia) del nostro paese, alle quali chi c’era guarda con un pizzico di nostalgia. In questo ideale album dei ricordi, in questo malinconico “com’eravamo” c’è Saverio con la sua allegria, nel cuore il desiderio semplice di divertirsi e di divertire, di strappare un sorriso, di regalare alla comunità un paio d’ore di serenità.

*Nella foto, tratta dal profilo Facebook di Francesca Tripodi, Saverio Garzo mentre presenta una serata del Gruppo Folcloristico. Alla sua destra, Mimma Cutrì.

Michele Fimmanò

Michele Fimmanò (all’anagrafe Michele Vincenzo Rosario Antonio Giuseppe Fimmanò Licastro), figlio dell’avvocato Ermenegildo e di Isabella Misiano, nacque a Sinopoli il 6 marzo 1830. Un suo avo (l’avvocato Vincenzo) era stato governatore di Melicuccà, paese d’origine del ramo paterno, una famiglia molto facoltosa che possedeva vaste proprietà fondiarie anche a Sinopoli e a Sant’Eufemia, dove infine si stabilì.

Il giovane Michele trascorse il turbolento periodo del Quarantotto a Napoli, al seguito dello zio Gabriele Fimmanò, che ebbe un ruolo importante per la sua formazione e del quale in seguito sposò la figlia Maria Giuseppa. Amante dei classici latini e greci, nel periodo napoletano conseguì il diploma in lettere e filosofia e la laurea in giurisprudenza, curò una traduzione delle Satire di Orazio e delle Catilinarie di Sallustio e, nel 1849, diede alle stampe Della influenza del sangue sui nostri pensieri, un’opera dall’approccio interdisciplinare che precorreva gli studi integrati di fisiologia, psicologia e sociologia tipici del positivismo.

Rientrato a Sant’Eufemia esercitò la professione forense, si dedicò all’amministrazione del suo cospicuo patrimonio (nel 1882 il “valore approssimativo degli stabili posseduti nel comune” da Fimmanò ammontava a 550.000 lire) e cominciò a muovere i primi passi della sua lunghissima carriera politica, grazie all’inserimento nella lista degli eleggibili per il Decurionato, l’antenato del consiglio comunale nella fase preunitaria, la cui composizione avveniva per sorteggio tra i possessori di una rendita, variabile a seconda del numero di abitanti del comune. “Secondo eletto funzionante da sindaco” nel 1854, ricoprì la carica di primo cittadino nel triennio successivo. Risale a questi anni la divisione dell’antica parrocchia, istituita nella chiesa di S. Maria delle Grazie dopo che il terremoto del 1783 aveva raso al suolo la vecchia chiesa matrice. Protagonisti di questo snodo cruciale nella storia di Sant’Eufemia furono il vescovo di Mileto Filippo Mincione e il sindaco Fimmanò, il quale nell’istanza inoltrata al sovrano Ferdinando II, il 12 giugno 1855, motivò la richiesta con la constatazione che il sisma aveva provocato lo spostamento di numerose famiglie dal “Paese Vecchio” al quartiere “Petto”, che ora contava più di 3.000 abitanti. La seconda parrocchia, per la cui istituzione si espresse favorevolmente anche il vescovo con considerazioni che furono allegate alla domanda presentata da Fimmanò, fu fondata con decreto vescovile del 19 agosto 1856: il “placet” di Ferdinando II arrivò poi il 14 ottobre, mentre il 16 settembre – in concomitanza con i festeggiamenti patronali – la cura della nuova parrocchia fu affidata al sacerdote e teologo Rocco Cutrì.

Sull’atteggiamento di Michele Fimmanò nella fase di transizione dal regime borbonico allo Stato unitario sotto l’egida dei Savoia, le testimonianze sono discordanti. Nella commemorazione ufficiale seguita alla sua morte, il sindaco Pietro Pentimalli ne sottolineò “la devozione pei due titani [Mazzini e Garibaldi] del nostro riscatto e per la dinastia che rese possibile e volle la libertà nostra”. Alcuni suoi oppositori lo accusarono invece di “tiepidezza” nei confronti del processo risorgimentale e ne sottolinearono l’atteggiamento defilato sia nel 1848 che nel 1860. Per Stefano Forgione, autore nel 1874 di un esposto al prefetto di Reggio Calabria, Fimmanò era stato addirittura il capo della “vituperata marmaglia… nemica del Risorgimento” e una spia del governo borbonico. Molto più verosimilmente, egli si comportò come gran parte della classe dirigente meridionale: cauto e attendista in una prima fase, filopiemontese nel momento in cui lo Stato unitario, per potere funzionare, ebbe necessità di rivolgersi al personale politico e amministrativo delle entità statuali preesistenti. Uno dei tanti “matrimoni di convenienza” che hanno trovato nelle pagine del Gattopardo la consacrazione letteraria e l’istantanea più autentica del passaggio tra le due epoche.

Nella fase di maggiore caos politico, Fimmanò non solo non partecipò alle vicende amministrative eufemiesi, ma addirittura non visse a Sant’Eufemia, preferendo invece risiedere a Sinopoli. Vi fece ritorno a normalizzazione compiuta e – subito – riabbracciò la politica attiva: eletto consigliere comunale nel 1864 e consigliere provinciale nel 1868, fu riconfermato a suon di preferenze in entrambe le cariche fino alla sua morte (nelle elezioni provinciali del 1899 conseguì il record di 546 voti su 549 iscritti nelle liste elettorali). In sintesi, la storia politica di Sant’Eufemia d’Aspromonte nel periodo dell’Italia liberale coincide con la biografia di Michele Fimmanò, commendatore nell’Ordine della Corona d’Italia e deus ex machina dell’amministrazione comunale eufemiese.

La sua preparazione giuridica si rivelò di fondamentale importanza per la corretta interpretazione e l’applicazione dei codici piemontesi nella fase di transizione dal sistema giuridico borbonico al nuovo ordinamento. Delegato del ministero della Pubblica Istruzione per il mandamento di Sant’Eufemia, fu inoltre sindaco dal 1876 al 1881 e ripetutamente regio delegato per l’amministrazione temporanea del comune, nominato dal prefetto per gestire situazioni amministrative spinose o emergenze della più svariata natura.

Commissario per il dopo terremoto del 16 novembre 1894 (sette morti, duecento feriti e il crollo totale o parziale di circa mille abitazioni), guidò l’opera di ricostruzione realizzata dal governo e dai comitati di soccorso, sorti in tutta Italia, che portò all’edificazione del baraccamento in località “Pezzagrande”: una decisione contrastata da quella parte di cittadinanza affezionata all’originario assetto urbanistico del paese, che anticipò le ancor più vivaci polemiche della ricostruzione nel post 1908. Da presidente del consiglio provinciale fu componente del comitato di soccorso costituito in occasione dell’incendio che distrusse il rione “Borgo” (18 settembre 1902) e che, per diversi anni, costrinse circa cinquecento residenti a riparare in alloggi di fortuna. Infine, dopo il terremoto del 1908, insieme al notaio Pietro Pentimalli fu il regista della composizione della lista che in un clima di fortissime tensioni promosse la ricostruzione del paese nel rione “Pezzagrande”.

L’attuale suddivisione del centro urbano nei tre grandi rioni “Paese Vecchio”, “Petto” e “Pezzagrande” rappresenta il lascito dell’impegno politico e amministrativo di Michele Fimmanò (il quale morì l’11 febbraio 1913) e proprio per tale motivo, oggi, una delle vie principali del nuovo quartiere porta il suo nome.

Dall’Aspromonte al Carso

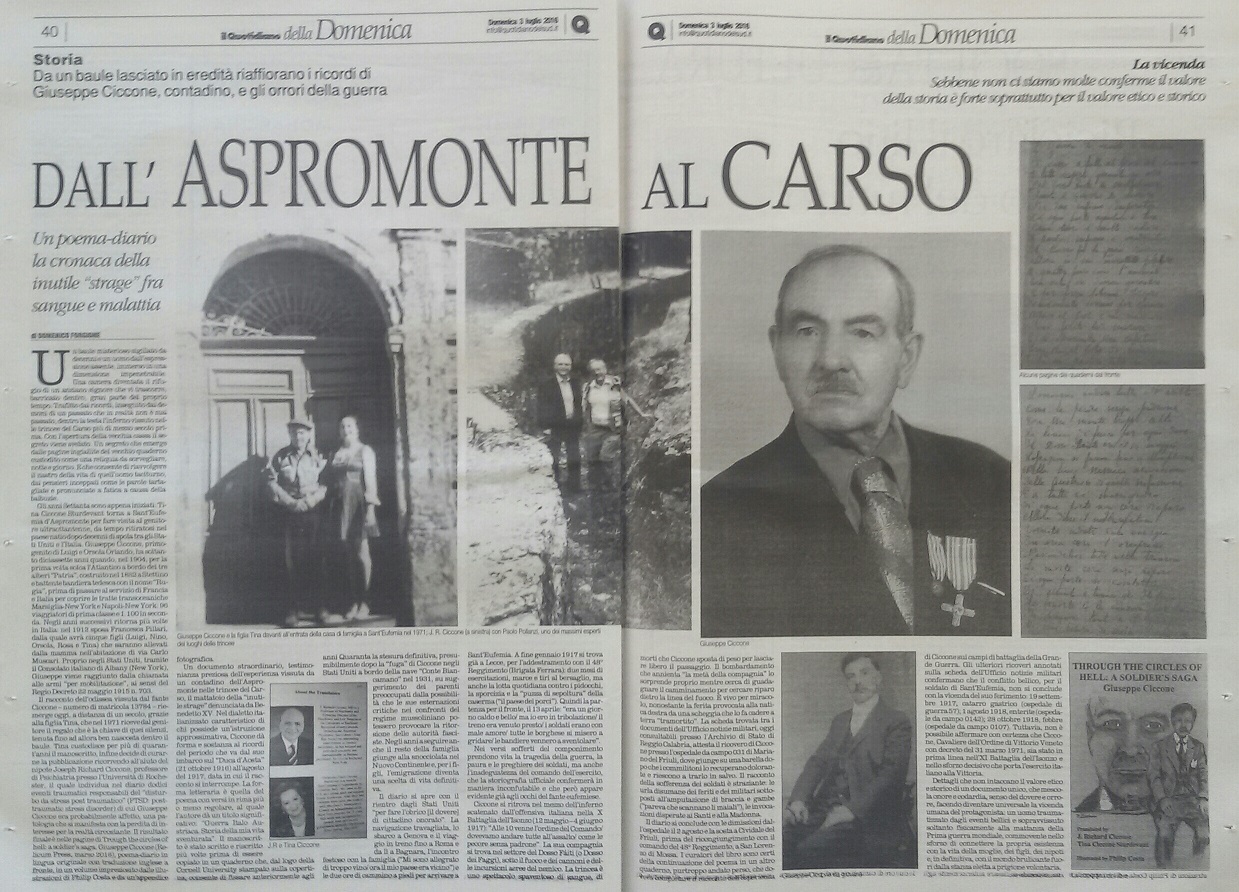

Un baule misterioso sigillato da decenni e un uomo dall’espressione assente, immerso in una dimensione impenetrabile. Una camera diventata il rifugio di un anziano signore che vi trascorre, barricato dentro, gran parte del proprio tempo. Trafitto dai ricordi, inseguito dai demoni di un passato che in realtà non è mai passato, dentro la testa l’inferno vissuto nelle trincee del Carso più di mezzo secolo prima. Con l’apertura della vecchia cassa il segreto viene svelato. Un segreto che emerge dalle pagine ingiallite del vecchio quaderno custodito come una reliquia da sorvegliare, notte e giorno. E che consente di riavvolgere il nastro della vita di quell’uomo taciturno, dai pensieri inceppati come le parole tartagliate e pronunciate a fatica a causa della balbuzie.

Gli anni Settanta sono appena iniziati: Tina Ciccone Sturdevant torna a Sant’Eufemia d’Aspromonte per fare visita al genitore ultraottantenne, da tempo ritiratosi nel paese natio dopo decenni di spola tra gli Stati Uniti e l’Italia. Giuseppe Ciccone, primogenito di Luigi e Orsola Orlando, ha soltanto diciassette anni quando, nel 1904, per la prima volta solca l’Atlantico a bordo del tre alberi “Patria”, costruito nel 1882 a Stettino e battente bandiera tedesca con il nome “Rugia”, prima di passare al servizio di Francia e Italia per coprire le tratte transoceaniche Marsiglia-New York e Napoli-New York: 96 viaggiatori di prima classe e 1.100 in seconda. Negli anni successivi ritorna più volte in Italia: nel 1912 sposa Francesca Pillari, dalla quale avrà cinque figli (Luigi, Nino, Orsola, Rosa e Tina) che saranno allevati dalla mamma nell’abitazione di via Carlo Muscari. Proprio negli Stati Uniti, tramite il Consolato italiano di Albany (New York), Giuseppe viene raggiunto dalla chiamata alle armi “per mobilitazione”, ai sensi del Regio Decreto 22 maggio 1915 n. 703.

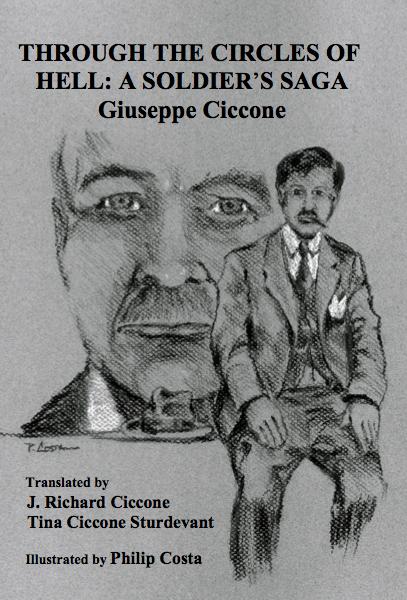

Il racconto dell’odissea vissuta dal fante Ciccone – numero di matricola 13784 – riemerge oggi, a distanza di un secolo, grazie alla figlia Tina, che nel 1971 riceve dal genitore il regalo che è la chiave di quei silenzi, tenuta fino ad allora ben nascosta dentro il baule. Tina custodisce per più di quarant’anni il manoscritto, infine decide di curarne la pubblicazione ricorrendo all’aiuto del nipote Joseph Richard Ciccone, professore di Psichiatria presso l’Università di Rochester, il quale individua nel diario dodici eventi traumatici responsabili del “disturbo da stress post traumatico” (PTSD: post-traumatic stress disorder) di cui Giuseppe Ciccone era probabilmente affetto, una patologia che si manifesta con la perdita di interesse per la realtà circostante. Il risultato finale è nelle pagine di Trough the circles of hell: a soldier’s saga. Giuseppe Ciccone (Relicum Press, marzo 2016), poema-diario in lingua originale con traduzione inglese a fronte, in un volume impreziosito dalle illustrazioni di Philip Costa e da un’appendice fotografica.

Un documento straordinario, testimonianza preziosa dell’esperienza vissuta da un contadino dell’Aspromonte nelle trincee del Carso, il mattatoio della “inutile strage” denunciata da Benedetto XV. Nel dialetto italianizzato caratteristico di chi possiede un’istruzione approssimativa, Ciccone dà forma e sostanza ai ricordi del periodo che va dal suo imbarco sul “Duca d’Aosta” (21 ottobre 1916) all’agosto del 1917, data in cui il racconto si interrompe. La forma letteraria è quella del poema con versi in rima più o meno regolare, al quale l’autore dà un titolo significativo: “Guerra Italo Austriaca. Storia della mia vita sventurata”. Il manoscritto è stato scritto e riscritto più volte prima di essere copiato in un quaderno che, dal logo della Cornell University stampato sulla copertina, consente di fissare anteriormente agli anni Quaranta la stesura definitiva, presumibilmente dopo la “fuga” di Ciccone negli Stati Uniti a bordo della nave “Conte Biancamano” nel 1931, su suggerimento dei parenti preoccupati dalla possibilità che le sue esternazioni critiche nei confronti del regime mussoliniano potessero provocare la ritorsione delle autorità fasciste. Negli anni a seguire anche il resto della famiglia giunge alla snocciolata nel Nuovo Continente e, per i figli, l’emigrazione diventa una scelta di vita definitiva.

Il diario si apre con il rientro dagli Stati Uniti “per fare l’obrico [il dovere] di cittadino onorato”. La navigazione travagliata, lo sbarco a Genova e il viaggio in treno fino a Roma e da lì a Bagnara, l’incontro festoso con la famiglia (“Mi sono allegrato di troppo vino/ ora il mio paese era vicino”) e le due ore di cammino a piedi per arrivare a Sant’Eufemia. A fine gennaio 1917 si trova già a Lecce, per l’addestramento con il 48° Reggimento (Brigata Ferrara): due mesi di esercitazioni, marce e tiri al bersaglio, ma anche la lotta quotidiana contro i pidocchi, la sporcizia e la “puzza di sepoltura” della caserma (“il paese dei porci”). Quindi la partenza per il fronte, il 13 aprile: “era un giorno caldo e bello/ ma io ero in tribolazione/ il treno era venuto presto/ i soldati erano con male amore/ tutte le borghese si misero a gridare/ le bandiere vennero a sventolare”.

Nei versi sofferti del componimento prendono vita la tragedia della guerra, la paura e le preghiere dei soldati, ma anche l’inadeguatezza del comando dell’esercito, che la storiografia ufficiale confermerà in maniera inconfutabile e che però appare evidente già agli occhi del fante eufemiese.

Ciccone si ritrova nel mezzo dell’inferno scatenato dall’offensiva italiana nella X Battaglia dell’Isonzo (12 maggio – 4 giugno 1917): “Alle 10 venne l’ordine del Comando/ dovevamo andare tutte all’assalto/ come le pecore senza padrone”. La sua compagnia si trova nel settore del Dosso Fáiti (o Dosso dei Faggi), sotto il fuoco e dei cannoni e delle incursioni aeree del nemico. La trincea è uno spettacolo spaventoso di sangue, di morti che Ciccone sposta di peso per lasciare libero il passaggio. Il bombardamento che annienta “la metà della compagnia” lo sorprende proprio mentre cerca di guadagnare il camminamento per cercare riparo dietro la linea del fuoco. È vivo per miracolo, nonostante la ferita provocata alla natica destra da una scheggia che lo fa cadere a terra “tramortito”. La scheda trovata tra i documenti dell’Ufficio notizie militari, oggi consultabili presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, attesta il ricovero di Ciccone presso l’ospedale da campo 031 di Mariano del Friuli, dove giunge su una barella dopo che i commilitoni lo recuperano dolorante e riescono a trarlo in salvo. Il racconto della sofferenza dei soldati è straziante: le urla disumane dei feriti e dei militari sottoposti all’amputazione di braccia e gambe (“pareva che scannano li maiali”), le invocazioni disperate ai Santi e alla Madonna.

Il diario si conclude con le dimissioni dall’ospedale il 2 agosto e la sosta a Cividale del Friuli, prima del ricongiungimento con il comando del 48° Reggimento, a San Lorenzo di Mossa. I curatori del libro sono certi della continuazione del poema in un altro quaderno, purtroppo andato perso, che doveva completare il racconto dell’esperienza di Ciccone sui campi di battaglia della Grande Guerra. Gli ulteriori ricoveri annotati sulla scheda dell’Ufficio notizie militari confermano che il conflitto bellico, per il soldato di Sant’Eufemia, non si conclude con la vicenda del suo ferimento: 19 settembre 1917, catarro gastrico (ospedale di guerra 57); 1 agosto 1918, enterite (ospedale da campo 0142); 28 ottobre 1918, febbre (ospedale da campo 0107). Tuttavia, non è possibile affermare con certezza che Ciccone, Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto con decreto del 31 marzo 1971, sia stato in prima linea nell’XI Battaglia dell’Isonzo e nello sforzo decisivo che porta l’esercito italiano alla Vittoria.

Dettagli che non intaccano il valore etico e storico di un documento unico, che mescola onore e codardia, senso del dovere e orrore, facendo diventare universale la vicenda umana del protagonista: un uomo traumatizzato dagli eventi bellici e sopravvissuto soltanto fisicamente alla mattanza della Prima guerra mondiale, commovente nello sforzo di connettere la propria esistenza con la vita della moglie, dei figli, dei nipoti e, in definitiva, con il mondo brulicante fuori dalla stanza eletta a prigione volontaria.

*Articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud, 03/07/2016

Con l’Agape al Giubileo degli ammalati e delle persone disabili

In occasione del “Giubileo degli ammalati e delle persone disabili”, l’Associazione di volontariato cristiano “Agape” di Sant’Eufemia d’Aspromonte organizza un pellegrinaggio a Roma nei giorni 11 e 12 giugno 2016 (due giorni e una notte).

I partecipanti si ritroveranno in Piazza Municipio, sabato 11 giugno alle ore 6.00: sistemazione dei bagagli e partenza in pullman Gran Turismo per Roma. Sosta lungo il percorso per consumare il pranzo al sacco, a carico dei partecipanti. All’arrivo nella capitale, previsto per le ore 15.00, sistemazione dei volontari, degli assistiti e dei partecipanti nelle camere della Casa Religiosa di Ospitalità “San Giuseppe”, in via Egidio Albornoz, n. 40 (zona San Pietro).

Pellegrinaggio verso la Porta Santa e, a partire dalle ore 18.00, possibilità della visita di alcuni stand nei Giardini di Castel Sant’Angelo (facoltativo) e Festa di benvenuto “Oltre il limite”. Subito dopo, trasferimento nella Casa “San Giuseppe” per cena e pernottamento.

Domenica 12 giugno, dopo la prima colazione presso l’Istituto, appuntamento alle 8.30 in Piazza San Pietro con i canti e le testimonianze (“Quando sono debole sono forte”) in preparazione della Santa Messa con il Santo Padre alle ore 10.00.

Dopo il pranzo presso il ristorante da “Fabio” (via di Porta Cavalleggeri, n. 145), sistemazione nel pullman e partenza per il rientro a Sant’Eufemia.

La quota individuale di partecipazione è di € 125,00 (per un minimo di 50 partecipanti) e comprende: viaggio in bus Gran Turismo; sistemazione presso la Casa Religiosa di Ospitalità “San Giuseppe”; cena giorno 11; colazione e pranzo giorno 12; tassa di soggiorno.

*Acconto richiesto all’atto della prenotazione: € 40,00 da versare entro e non oltre il 30 aprile.

**Per info e prenotazioni contattare il responsabile Peppe Napoli, al numero: 3339284284

Noi che tiravamo pallonate

Campi che non finivano mai, larghi fino al confine della strada, lunghi fino alla sipala intricata di spine, dove riprendere il pallone che vi si era cacciato dentro diventava impresa da genio guastatore. Da pagare al prezzo dei pezzetti di stoffa strappati e impigliati tra i rovi, delle grancinate e delle ’rdicate che sembravano appiccare il fuoco alla pelle.

Era il calcetto pionieristico giocato nelle piazze e nelle strade, nelle periferie abbandonate, ovunque si potessero piazzare a terra due bottiglie o due mattoni per farne i pali della porta. La traversa come ipotesi, collocata a un’altezza indefinita: 10-15 centimetri sopra le dita stirate del portiere, calcolo approssimativo del salto che un ragazzino poteva compiere balzando dal suolo. Una linea orizzontale immaginaria che talora si materializzava nella riga tracciata con la vernice (ma anche con un paio di gessetti recuperati a scuola) sulle saracinesche o sul muro. Circostanza che comunque non impediva di stabilire senza eccessive contestazioni – e senza l’ausilio della moviola in campo – se fosse gol o meno, anche nelle situazioni di più difficile interpretazione. Graffiti di primavere lontane che su qualche parete resistono, tenaci come i tackle affondati nonostante il cemento, le ginocchia ’mprascate di sangue.

Un calcio da artisti di strada che odorava di libertà e di fantasia, che non viveva prigioniero degli schemi e delle divise delle scuole di calcio per bambini. Che considerava naturali la camicia e finanche i mocassini. Che a casa, a sera, riportava appiccicati sul viso sudore e terra.

Bastava essere in due: uno contro uno, trasposizione calcistica degli antichi duelli d’onore. In tre, il terzo diventava una sorta di arbitro dalle cui parate dipendeva l’esito della sfida. Ma in tre si poteva anche optare per la “modalità allenamento”: passaggi e tiri contro quello che fungeva da portiere fino a quando non riusciva a respingere una conclusione. Due contro due, con “portiere volante”. Due contro due, più il portiere fisso. Tre contro tre. E così via. Varianti pratiche e flessibili che consentivano il massimo dell’aggregazione possibile. In proposito non esisteva alcuna regola, se non quella inconsapevole e riassumibile nel motto di don Italo Calabrò: “nessuno escluso, mai”.

Ogni rione di Sant’Eufemia ha luoghi della memoria fatti di pallonate e vetri rotti, maglie sdillabbrate dalle trattenute (i falli esistevano soltanto nei casi di tentato omicidio) e scarpe aperte nella punta, immagini sfuocate di partite senza fine: «vince chi arriva prima a cinque gol»; ma poi si prolungava a dieci, a venti, o fino a quando non imbruniva ed era ora di rientrare.

La “Pezzagrande” contava il numero maggiore di campi di gioco improvvisati. All’interno della pineta comunale, con al centro il cerchio di cemento rialzato, una porta tra due alberi non perfettamente allineati e l’altra vagheggiata tra due pietre sistemate ad alcuni metri di distanza dal punto in cui il terreno digradava verso gli orti. Nel “Giardinello” polveroso, scenario piratesco di scorribande a caccia di ciliegie, ma anche di fughe precipitose, inseguiti dal cane aizzato contro i ragazzini dal massaro esausto ma minaccioso con la faccetta in pugno. E poi la mitica piazza Municipio con le sue “pietre di Catania”, al primo posto nella speciale classifica delle cause di distorsioni e fratture tra gli adolescenti. Piazza Matteotti, dove la scelta del pallone dipendeva dalle restrizioni vigenti: dal Tango al Super Santos, dal Super Tele al pallone di spugna, dalla pallina di tennis a quella di spugna, fino al prodigio della lattina di bibita schiacciata. Ma si giocava anche nel catino dell’ex pescheria, nelle strade aperte al traffico e in quelle chiuse, con buona pace per la squadra cui toccava correre in salita.

D’altronde, quando in palio c’era la supremazia rionale, il campo sportivo diventava teatro delle sfide campali tra selezioni di undici giocatori. Ed era come disputare un mondiale.