«Eccolo, è arrivato don Pepè». Poche parole che riuscivano a infondere speranza, non appena il medico condotto Giuseppe Chirico metteva piede dentro la casa di un ammalato a Sant’Eufemia. Lo ricorda il professore Giuseppe Calarco nella testimonianza rilasciata per un documentario biografico realizzato dalla Pro Loco nel 2001: «Aveva sempre una parola di conforto e la sua presenza al capezzale dell’ammalato trasmetteva serenità, tanto incideva la sua personalità. Don Pepè non era “un” medico, ma “il” medico: sempre pronto ad ascoltare, consigliare, infondere fiducia. Eravamo soliti fare la passeggiata serale. Ricordo che capitava che venisse chiamato per soccorrere qualcuno: senza scomporsi, salutava e col sorriso di sempre si allontanava per fare, come diceva lui, il suo dovere. Questo era il dottore Chirico».

La stima dei suoi concittadini è totale: a lui vengono confidate anche le preoccupazioni di chi, nel secondo dopoguerra, spesso fatica a guadagnare un pranzo dignitoso. Braccianti agricoli, pastori, gente in cerca di una jornata, piccoli artigiani che vivono dell’essenziale: un’umanità a volte dolente, piegata dagli stenti e dalla fatica del duro lavoro, dalle cattive condizioni igieniche delle proprie misere abitazioni, dal dolore causato in quasi tutte le famiglie dall’elevatissimo indice di mortalità infantile. Don Pepè ascolta, consola, consiglia. Una lezione di vita appresa nel negozio di cereali all’ingrosso che i genitori – Gaetano e Maria Domenica Barilà – gestivano nel rione Paese Vecchio, dove Giuseppe Chirico nasce il 16 ottobre 1915, primo di cinque fratelli (quattro maschi e una femmina).

Conclusi gli studi ginnasiali a Palmi e conseguito il diploma di maturità classica presso l’Istituto “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, si iscrive alla Regia Università di Messina e si laurea in Medicina nel giugno del 1940. È destinato a raccogliere il testimone dello zio Stefano, medico condotto del paese sin dalla fine dell’Ottocento, ma con l’entrata in guerra dell’Italia viene inviato in Croazia, dove trascorre gli anni del conflitto prima come tenente, successivamente come capitano medico. Un’esperienza forte e dolorosa, che ne segna il carattere.

Alla fine della guerra rientra a Sant’Eufemia e finalmente può incominciare a dedicarsi alla cura dei propri concittadini. Lo fa a qualsiasi ora del giorno e della notte, con un senso di umanità fuori dal comune. Per quarant’anni la sua è una missione al servizio di tutti: non c’è porta che non sia stata varcata dalla sua esile figura, nella destra l’inseparabile borsa in pelle. Professionista serio e preparato, uomo onesto e dalla profonda rettitudine morale, per il dottore Chirico l’affetto e il rispetto degli eufemiesi assumono le caratteristiche della devozione.

Proprio per questo l’intera comunità rimane sconvolta quando, il 21 febbraio 1976, don Pepè viene rapito mentre sta rientrando dalla visita a un suo paziente. Sant’Eufemia vive settantasette lunghissimi giorni di angoscia, stretta attorno alla moglie ed ai tre figli del “suo” medico. Ma la rabbia e la preoccupazione della popolazione si sciolgono infine in un’esplosione di gioia collettiva, alla notizia del rilascio. Un fiume di persone si riversa nelle strade e accorre commossa sotto la sua abitazione, fino a quando Chirico non si affaccia dal balcone per ricambiare il calore di una folla immensa e per assicurare a tutti che “la nottata è passata”: «È stato un brutto sogno», dichiara al giornalista che ne raccoglie la prima dichiarazione.

La sua missione al servizio del paese riprende con maggiore slancio. Una missione che prosegue anche dopo il pensionamento, per i tanti concittadini che chiedono ugualmente di essere visitati da don Pepè. Dal 3 maggio 1995 – data della sua morte – sono trascorsi oltre vent’anni, ma tra la gente che lo ha così tanto amato è ancora vivo il ricordo dell’uomo e del medico Giuseppe Chirico, uno dei figli migliori di Sant’Eufemia.

Grazie, presidente

Dopo quindici anni l’Agape si appresta ad affrontare un fisiologico cambio di guida. Tre lustri targati Pasquale Condello, che aveva raccolto il testimone da Luigi Surace, presidente dell’Associazione di volontariato eufemiese dalla sua costituzione (1991) al 2002 quando, appunto, cedette il testimone. Quindici anni fa Pasquale Condello era poco più che un ragazzo, tanto che quella scelta fu da qualcuno vista come un azzardo, nonostante la sua esperienza nell’Agape fosse già datata. In questi anni ha messo su uno studio da avvocato ed è diventato un buon padre di famiglia, con impegni che a volte diventa complicato gestire, se non altro sotto il profilo del tempo da dedicare alle incombenze burocratiche e pratiche dell’associazione. Da qui la decisione di lasciare la presidenza, presa di concerto con tutti i componenti dell’Agape e con le modalità (per utilizzare un gergo oggi molto in voga) del “passo di lato”, piuttosto che del “passo indietro”. Un passaggio formale, ma dovuto, più che sostanziale: tutti quelli che facciamo parte dell’Agape, compreso Pasquale, continueremo nell’impegno a favore dei soggetti più svantaggiati della nostra comunità.

Il ricambio generazionale va praticato, non soltanto enunciato. Ed è questo il senso di una scelta non avventata: all’interno dell’associazione sono presenti energie pronte a dare continuità a un lavoro ormai consolidato. Giovani pieni di passione, maturi e in possesso dell’esperienza necessaria per ricoprire ruoli di grande responsabilità.

I quindici anni di presidenza Condello hanno inciso in profondità nel tessuto sociale eufemiese. La celebrazione della “giornata mondiale del malato” (11 febbraio) è diventata un appuntamento fisso, così come le raccolte di fondi per l’Airc, il Natale e la Pasqua di solidarietà, la collaborazione con il MOVI (movimento organizzato volontari italiani), i progetti realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale e rivolti agli anziani, ai disabili e ai minori provenienti da nuclei familiari disagiati. Ancora, la sinergia con il liceo scientifico “Enrico Fermi” per la promozione – in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria – della cultura e dei valori del volontariato tra gli studenti. Infine, i pellegrinaggi: su tutti, quello a Lourdes nel 2011 e l’ultimo, a Roma nel 2016, in occasione del Giubileo degli ammalati e delle persone disabili.

Le iniziative dedicate ai disabili hanno rappresentato, in questi quindici anni, il marchio inconfondibile dell’Agape e dell’attività del presidente Condello: in particolare, l’organizzazione annuale della colonia estiva, con il concentrato di emozioni che ogni estate vengono regalate ai volontari da amici più o meno grandi, tutti speciali.

Mi fermo qua, tralasciando gli aspetti personali di questa lunga cavalcata, che pure hanno segnato il mio e il suo cammino. Un cammino che in realtà precede la nostra stessa adesione all’Agape, ma che di certo continuerà ancora, accanto al futuro presidente.

Piazza Aid Committee, o della memoria cancellata

Da ragazzino mi è capitato spesso di giocare a calcio con altri miei coetanei in uno spiazzo denominato “piazza Aid Committee”. Per noi che trascorrevamo ore ed ore nella “nostra” piazza, quella intitolata a Giacomo Matteotti, era una soluzione di ripiego da adottare quando l’altra ci veniva preclusa, per i più svariati motivi. Finivamo così per arrangiarci un isolato più in alto, nell’area sottostante la chiesa di Sant’Ambrogio.

Ogni tanto qualcuno di noi si chiedeva il perché di quel nome, senza mai riuscire a risolvere il mistero di quelle due parole straniere.

Oggi piazza Aid Committee non esiste più: una ventina d’anni fa venne ristrutturata e ribattezzata “piazza maresciallo Azzolina”, in ricordo del servitore della patria e buon padre di famiglia ucciso nei pressi della fontana “Pirina” il 17 giugno 1996. Una decisione saggia, quella dell’amministrazione comunale del tempo, che così intese onorare il sacrificio del comandante della stazione dei carabinieri di Sant’Eufemia.

Ma la memoria non si coltiva seppellendo altra memoria. Su questo punto la Deputazione di Storia Patria per la Calabria ha una posizione chiara, purtroppo ignorata da chi si occupa della toponomastica delle città. Ogni toponimo ha una sua “storia”, racconta un’emozione, testimonia valori condivisi che fanno di una massa di persone una comunità. Per queste ragioni, la Deputazione è contraria alla sostituzione dei vecchi toponimi.

Un accorgimento di buon senso sarebbe il mantenimento dell’antica denominazione accanto alla nuova (nel caso specifico: piazza maresciallo Azzolina, già piazza Aid Committee), come pure da qualche parte accade. Non è il caso nostro.

In genere la sostituzione di un toponimo è frutto dell’emozione del momento o dell’esito di un processo storico, che sempre annovera vinti e vincitori. Tutta la toponomastica fascista, alla caduta del regime, è stata infatti cancellata e sostituita con quella democratica.

Io, che considero l’antifascismo il valore fondante della Repubblica italiana, non sono tuttavia convinto della bontà di questa scelta. Non ne sono convinto perché il Ventennio, con i suoi drammi e con i suoi crimini, fa parte della storia di questo Paese ed è illusorio pensare di poterlo cancellare o fare finta che non sia esistito.

Due esempi. Il gerarca fascista Maurizio Maraviglia nel 1926 aveva presenziato ad uno dei momenti più alti della storia di Sant’Eufemia: l’inaugurazione del palazzo comunale costruito dopo il terremoto del 1908 e l’apertura del nuovo acquedotto. La via dedicatagli – successivamente intitolata a Giovanni Amendola – ricordava quindi l’opera di ricostruzione attuata dal governo nazionale, ma anche ciò che quest’opera simboleggiava: il riscatto di un popolo che letteralmente si risollevava dalle macerie.

Il genovese Giacomo Chiuminatto era stato invece titolare della ditta che realizzò la galleria e il ponte in ferro della linea taurense (la vecchia “littorina”). Perché cancellarne il nome, tra l’altro sopravvissuto nel sentire comune grazie alla locuzione “poti quantu o cavaddu i Chiuminatto” (riferito a persona forte, come lo erano i cavalli da tiro utilizzati dalla ditta per il trasporto del materiale da costruzione)?

Analoga sorte è toccata a piazza Aid Committee, che onorava la storia di straordinaria generosità degli emigrati eufemiesi negli Stati Uniti costituitisi in comitato di aiuti a beneficio della propria terra di origine, nel 1966. Presidente del comitato era il commendatore Vincenzo Ascrizzi, il quale a ventitré anni (nel 1927) era giunto a Brooklyn con un diploma di ragioniere in tasca. Qui aveva lavorato alle dipendenze della Bank of America e della National City Bank, era stato manager della Sunland Beverage Company e infine (1947) aveva aperto un’agenzia di viaggi che negli anni ’60 contava circa venti dipendenti. Ascrizzi, che fu membro di diverse organizzazioni benefiche (tra queste, la Boys Town of Italy), ricevette numerosi riconoscimenti per la sua attività filantropica: nel 1963, il presidente della Repubblica Antonio Segni gli conferì la “Stella della solidarietà di seconda classe” e il titolo di commendatore; nel 1965 fu nominato cavaliere dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; nel 1968 il Vaticano lo elevò al grado di cavaliere di Gran Croce.

L’elenco delle opere benefiche realizzate a Sant’Eufemia grazie alla raccolta di fondi del comitato è imponente: ristrutturazione delle chiese di Santa Maria delle Grazie, Sant’Eufemia, Purgatorio e Sant’Ambrogio (alla quale fu anche donato un terreno); fondi destinati alla scuola media, alla realizzazione di un “primo lotto di strade interne” e del “primo lotto della rete idrica esterna”; l’acquisto di un’autoambulanza Fiat; aiuti annuali all’Orfanotrofio antoniano femminile.

L’Aid Committee ha rappresentato per anni il volto migliore della nostra emigrazione. Un filo ideale tiene unite persone distanti migliaia di chilometri e le fa sentire comunità, protagonisti di una storia condivisa e di un destino comune. Piazza Aid Committee ricordava una bella pagina di solidarietà tra fratelli lontani, che non andava assolutamente cancellata.

*In foto, le insegne dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana (oggi denominato “Ordine della Stella d’Italia”)

L’eufemiese Ferdinando De Angelis Grimaldi e i moti del 1848

La partecipazione eufemiese ai moti del 1848 è legata indissolubilmente all’opera di Ferdinando De Angelis Grimaldi, figlio di Tommaso e Caterina Violi, nato a Sant’Eufemia il 10 settembre 1787. Già volontario nell’esercito borbonico nei primi anni dell’Ottocento, De Angelis Grimaldi aveva poi proseguito la carriera militare sotto il regno di Giuseppe Bonaparte e con Gioacchino Murat, al servizio del quale il 23 aprile 1815 partecipò alla “battaglia di Radicena e Casalnuovo” contro briganti e borbonici, che si concluse con un bilancio di 53 morti e 150 feriti. Dopo il ritorno dell’ancien régime rientrò tra i ranghi del restaurato esercito borbonico, come attesta la qualifica di “capitano onorario” annotata nell’Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l’anno 1819.

Esponente di punta dei liberali moderati a Sant’Eufemia, fu sindaco dal 1837 al 1842, successivamente “capo urbano” e, dal 1848, capo della Guardia nazionale del comune. Nel biennio 1847-1848 svolse un ruolo di primo piano per la causa risorgimentale, attestato dalla corrispondenza con i promotori reggini dei moti, in particolare con i fratelli Romeo di Santo Stefano, dai quali ricevette l’incarico di comporre la cosiddetta “lista di insorgenza”, un elenco di uomini disposti ad unirsi alle squadre degli insorti.

De Angelis Grimaldi si muoveva nell’alveo del riformismo costituzionale borbonico, fautore dell’evoluzione in senso liberale della monarchia di Ferdinando II. Una finalità che niente aveva a che vedere con la jacquerie del 13 maggio 1848, quando a Sant’Eufemia i rivoltosi occuparono il municipio, deposero il sindaco Antonino Lupini e tentarono di dare fuoco ai registri della fondiaria. In quella circostanza, fu proprio l’intervento di De Angelis Grimaldi e delle sue guardie urbane a ristabilire l’ordine nello spazio di due giorni.

Il giro di vite imposto dal governo borbonico con il “colpo di stato” del 15 maggio, fece però mutare la natura della rivolta. A Reggio Calabria presero l’iniziativa i fratelli Plutino, Stefano Romeo e Casimiro De Lieto, i quali organizzarono il quartier generale del comitato reggino sui “Piani della Corona”. Il 19 giugno circa 150 insorti furono accolti a Sant’Eufemia da De Angelis Grimaldi, il quale li condusse nei paesi limitrofi per il reclutamento di altri volontari. Il proclama emesso il 24 giugno a Santa Cristina e rivolto ai “Fratelli Calabresi” ribadiva ancora il carattere costituzionale e liberale dell’insurrezione, nel solco del neoguelfismo giobertiano: «Rispettate la religione cristiana, e gridate con voce unanime: vogliam conservata la costituzione, colle modifiche che i nostri rappresentanti saran per fare». Ma, già il giorno dopo, un altro proclama sanciva lo strappo definitivo da Ferdinando II: «È rotto ogni vincolo tra il tiranno e il popolo […]. Il Borbone siede sopra un trono lavato di sangue e i Calabresi questa volta non sono indulgenti come prima ai di lui vantaggi».

La tipografia degli insorti fu allestita a Sant’Eufemia presso l’abitazione dei fratelli Pietro e Paolo Parisi. Alla fine del giro tra i paesi aspromontani, circa 500 volontari costituirono un “Comitato provvisorio di pubblica sicurezza”, presieduto da Casimiro De Lieto: Plutino e Romeo furono nominati segretari, Pasquale Cuzzocrea cassiere; a De Angelis Grimaldi fu invece affidato il comando della Terza divisione dell’esercito calabro-siculo.

Il bollettino diramato il 28 giugno spiegava l’obiettivo dell’insurrezione: «I Deputati qui sottoscritti, tenuta presente la protesta fatta dal Parlamento alli 15 maggio ultimo, ed atteso l’urgente bisogno di tutelare la libertà nazionale contro un governo violatore manifesto dello statuto fondamentale e provocatore dell’anarchia e della guerra civile, han risoluto di riunirsi qui in Sant’Eufemia nella Casa Comunale in Comitato permanente di pubblica sicurezza per la provincia di Reggio Calabria. […] Questo Comitato prende sotto la sua tutela la conservazione dell’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e della proprietà e il rispetto delle leggi».

Un cannone, armi e munizioni furono trasportate al campo militare. Tuttavia, la compagnia di De Angelis Grimaldi non prese parte ad alcuna operazione, anche perché i rinforzi attesi dalla Sicilia non arrivarono. Gli insorti tentarono di congiungersi con il reparto catanzarese a Monteleone, ma lungo la strada furono avvisati della vittoria borbonica nella battaglia dell’Angitola. De Angelis Grimaldi decise quindi di sciogliere l’accampamento, accompagnò un’ottantina di volontari siciliani a Bagnara per farli da lì imbarcare e infine si diede alla macchia sull’Aspromonte con pochi fedelissimi, tra questi i nipoti Filippo e Saverio. Condannato a morte nel 1849, unico tra i patrioti eufemiesi, riuscì a riparare all’estero: prima a Marsiglia, poi a Mentone. Subirono gravi condanne anche i tre fratelli Visalli: diciannove anni di carcere Paolino e Ottaviano (papà dello storico Vittorio), sette Vincenzo. Una condanna di diciannove anni fu inoltre comminata a Francesco Pentimalli, Pietro e Antonino Parisi. Per tutti gli altri (una trentina), le pene oscillarono tra i tre e i sette anni.

De Angelis Grimaldi rientrò in Italia nel 1862, a processo di unificazione nazionale completato. Nel 1865 fu a un passo dalla candidatura per il Parlamento nazionale, che non si concretizzò nonostante le informazioni positive raccolte dal prefetto di Reggio Calabria. Già vecchio e malato fu invece eletto consigliere comunale a Sant’Eufemia. Morì nella sua abitazione in via Belvedere l’11 agosto 1868, “venerato e compianto”, secondo quanto riportato da Vittorio Visalli nel suo I Calabresi nel Risorgimento italiano.

Ntoni u spazzinu

Per parecchi anni, gennaio è stato un mese felice. Il compleanno di mia nonna Ciccia e quello di Mario, il campionato di calcio che riprendeva dopo la pausa natalizia, la speranza della neve e la sensazione di trovarmi seduto sullo slittino al cancelletto di partenza, pronto a lanciarmi velocemente verso l’estate laggiù in fondo. Oggi è un po’ diverso. Gennaio è il mese delle assenze: di nonna, la mattina dell’esame di storia moderna; di zio Ntoni, fratellastro di mia mamma, la notte in cui la morte entrò proprio dentro la nostra casa per svegliare tutti e addormentarne uno. Diciotto anni fa.

Ntoni “u spazzinu” aveva rischiato di morire appena nato, come sua mamma a pochi mesi dal parto. Tragedie familiari frequenti negli anni Trenta e anche in seguito, con la sala parto “allestita” dentro le abitazioni che impegnava tutte le donne della rruga: chi riscaldava l’acqua, chi porgeva tovaglie e ferri del mestiere alla mammina, chi preparava il pranzo per gli altri componenti della famiglia, chi si limitava a pregare perché tutto andasse per il meglio. Le preghiere servivano, eccome.

Ntoni la superò, anche se qualche traccia di quella battaglia gli rimase incisa tra le pieghe del cervello per tutta la vita. Riuscì però ad ottenere un posto da spazzino comunale, quando ancora il politically correct non aveva introdotto la figura dell’operatore ecologico e quando il netturbino proveniva esclusivamente dai ceti più poveri della società. Grazie al lavoro, soggetti a rischio di emarginazione riuscivano a ritagliarsi un ruolo e a svolgere una funzione nella comunità, contribuendo così al perseguimento del bene comune. Che in questo caso consisteva nel mantenimento della pulizia delle strade e delle piazze del paese.

Una cantilena di nomi forse meno prestigiosa di quella “Zoff-Gentile-Cabrini” vittoriosa a Spagna ’82, ma impressa nella mente dei bambini di allora: l’autista Peppino “llipari”, Saro “mbisca”, Vincenzo “u merru”, Ciccio Lombardo, Gianni Pitasi, Mico “u bandista”, Ciccio “cciamparancella”, Vincenzo “u bagasciu”, Ciccio “gaddina”. Quest’ultimo anche vandijaturi, in possesso di una voce squillante che dagli incroci delle strade raggiungeva i cortili e le case per annunciare il bando, generalmente la chiusura dell’acqua nel periodo estivo: «jettu u bandu… ca e cincu i stasira… chiudinu l’acqua!». Infine mio zio Ntoni, appena un ciuffetto di capelli sopra il centro della fronte, nascosto dal cappello blu come la sua divisa da spazzino comunale. Un uomo forte e senza misura, la cui figura spesso s’intravedeva appena, coperta dalla carriola caricata all’inverosimile di cartoni, che spingeva nelle salite del paese cercando di tenere il castello in equilibrio.

È innegabile che il servizio porta-a-porta degli anni Ottanta fosse efficientissimo, le strade del paese spazzate tutti i giorni senza l’ausilio di mezzi meccanici, la via occupata dalle bancarelle del mercato pulita ogni domenica in tempi record. Ci pensavano loro, con le ramazze di brojera che spesso ho visto preparare per zio Ntoni da mio nonno, la faccia caliata dal sole anche in vecchiaia, come se gli anni di duro lavoro da carbonaro o nei cantieri gli avessero per sempre marchiato la pelle. Il sangiovanni con il parroco del paese don Antonio Messina, suo padrino di cresima, comportava inoltre a Ntoni alcuni impegni extra: lavori nella casa del sacerdote, ma anche la raccolta della legna e dei rami per il “luminario” che il 6 settembre – allora come oggi – veniva acceso in onore della Protettrice.

Una vita di fatica analoga a quella di molti altri lavoratori anonimi: gente umile, dignitosa, esemplare nella propria semplicità.

*Nella fotografia, da sinistra: Peppino Oliverio, Mico Bonfiglio, Saro Bonfiglio, Vincenzo Federico, Ciccio Modaffari, Vincenzo Panuccio, Francescantonio Pentimalli.

Il trovatello Giuseppe Silvani, sconosciuto eroe di Sant’Eufemia

Della prima guerra mondiale si è detto tutto. Fiumi d’inchiostro versati dagli storici per ricostruire le battaglie ed elaborare le statistiche dell’inutile strage. Eppure qualcosa di nuovo, se si continua a cercare, ancora salta fuori. Storie minime, piccole storie dentro la storia grande. Quelle sconosciute dei tantissimi giovani anonimi catapultati dai posti più sperduti dell’Italia nelle trincee del Carso, per combattere una guerra di posizione della quale niente sapevano. Costretti, nel nome della Patria, a patire il freddo e la neve, a lottare con il fango e con i pidocchi, a soffrire la fame e le malattie. Nelle narici il fetore nauseabondo dei corpi in decomposizione dell’orrenda carneficina voluta dalla follia dei comandi militari, il costo umano di poche decine di metri di linea del fronte guadagnate ad ogni offensiva e puntualmente perse nel volgere di pochi giorni.

Di questi eroi per caso poco si sa, soldati analfabeti che non hanno lasciato diari, testimonianze, tracce delle loro esistenze. Per immaginare qualcosa della loro esperienza bellica occorre pertanto affidarsi alle scarne informazioni riportate sulle schede dell’Ufficio notizie e nei ruoli militari. Può capitare così di imbattersi in soldati che, prima di essere spediti al fronte, dovettero subire un processo per diserzione: giovani emigrati all’estero che non avevano risposto per tempo alla chiamata alle armi, ma che rientrarono in Italia e regolarizzarono la propria posizione, svolgendo prima l’addestramento e poi finendo nelle zone dichiarate in stato di guerra.

Anche tra i soldati eufemiesi vi fu chi rimpatriò per servire il Paese “con fedeltà ed onore”. Sfogliando le carte dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, in particolare una storia mi ha colpito più di altre: quella di Giuseppe Silvani, numero di matricola 42357. Un cognome mai udito a queste latitudini ha una sola spiegazione, riportata nel ruolo: “figlio di N.N. e di N.N”. Insomma, un trovatello per il quale la semplice verifica presso lo stato civile del comune fuga il dubbio di un possibile errore nell’indicazione della provenienza.

Giuseppe Silvani nasce proprio a Sant’Eufemia, il 20 febbraio 1893. Dopo qualche giorno sarà Grazia Borrello (“di anni quaranta, pia ricevitrice dei trovatelli”) a raccoglierlo dalla “ruota” del comune, dove presumibilmente la madre l’aveva lasciato. Fino ai primi anni del Novecento anche a Sant’Eufemia funzionò infatti la cosiddetta “ruota degli esposti”, che accoglieva i neonati abbandonati dai genitori per diverse ragioni: figli della vergogna o bimbi ai quali i genitori non erano in grado di garantire nemmeno la sussistenza. I neonati venivano portati di notte nella “ruota”: appena udita la campanella, chi si occupava del servizio la faceva girare verso l’interno, apriva lo sportello e prestava le prime cure all’innocente fagotto tratto in salvo.

Il bambino raccolto da Grazia Borrello – si legge nell’atto di nascita redatto dall’ufficiale di stato civile, nonché sindaco, Antonino Condina Occhiuto – “era avvolto in pochi pannilini [panni ottenuti da lenzuola, camicie, tovaglie] bianchi, con le braccia sciolte e col capo coperto da una cuffietta anche bianca. Fra i pannilini che l’avvolgevano fu trovato un biglietto colla scritta seguente: Questo trovatello si chiama Giuseppe. In vista di che ho imposto il nome Giuseppe ed il cognome Silvani. E poiché in questo Comune manca un pubblico ospizio pei fanciulli abbandonati, ho consegnato il predetto bambino alla locale Congregazione di Carità, la quale avrà cura di affidarlo a buona e onesta nutrice perché l’allevasse”.

Non sappiamo chi abbia allevato il piccolo Giuseppe. Sappiamo però che appena giovinetto egli prende la via del mare, come molti suoi coetanei in cerca di fortuna Oltreoceano. Ha appena vent’anni quando sbarca ad Ellis Island il 15 marzo 1913, dopo la traversata a bordo della “Madonna”, una nave a due alberi capace di trasportare 1364 passeggeri. La chiamata dell’esercito arriva proprio mentre si trova negli Stati Uniti, per cui Silvani non riesce a giungere nella caserma di destinazione entro il termine stabilito. Dichiarato disertore e denunziato al tribunale militare di Bari, una volta rientrato in Italia si costituisce presso il distretto di Reggio Calabria (11 dicembre 1914) e viene lasciato a piede libero in attesa di giudizio. A fine anno la commissione d’inchiesta dichiara il non luogo a procedere per inesistenza del reato, cosicché il 1° gennaio 1915 Silvani inizia l’addestramento nel 41° Reggimento Fanteria e, con l’entrata in guerra dell’Italia, si ritrova sul Carso. In prima linea nella decima battaglia dell’Isonzo con il 1° Reggimento Fanteria, viene ferito alla coscia destra da un colpo d’arma da fuoco sul monte San Marco (23 maggio 1917). Dopo la convalescenza è nuovamente nei campi di battaglia e, l’11 agosto 1918, è protagonista di un’operazione audace che gli vale la medaglia di bronzo al valor militare, con la seguente la motivazione: «Volontario in un’ardita pattuglia riusciva, con grande ardimento e sprezzo del pericolo, a raggiungere una forte posizione nemica e, dopo una violenta lotta corpo a corpo, cooperava alla cattura di alcuni prigionieri che trascinava nelle nostre linee. Monte Asolone quota 1440».

Una medaglia che Silvani mai riceverà, così come le altre due conferitegli alla fine del conflitto: quella “Commemorativa della Guerra 1915-18”, istituita con R.D. 1241 del 25 luglio 1920, e quella “Interalleata della Vittoria”, istituita con R.D. 1918 del 16 dicembre 1920.

Il 20 aprile 1920 Giuseppe Silvani è infatti già nuovamente negli Stati Uniti, appena sbarcato dalla nave “Pannonia”. Qui si perdono le sue tracce e in suolo americano, con ogni probabilità, Silvani morirà, figlio di nessuno ed eroe sconosciuto ai suoi stessi concittadini.

L’eufemiese Carlo Muscari, martire della rivoluzione napoletana del 1799

Carlo Muscari, figlio di Francesco e Lavinia Pugliatti, nacque a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 17 marzo 1770. Il ramo paterno apparteneva ad una ricca ed aristocratica famiglia di proprietari terrieri originaria di Melicuccà, che si era trasferita a Sant’Eufemia alla fine del XVII secolo, mentre la madre era una nobildonna reggina. Tra i suoi avi si segnalano un Mercurio Muscari laureatosi a Napoli in diritto pontificio e civile nel 1694 e Giuseppe Maria Muscari (1713-1793), “legato in affettuosa amicizia con Papa Braschi” (Pio VI), che fu procuratore generale dell’Ordine di San Basilio e rettore del convento eufemiese di San Bartolomeo, andato distrutto nel terremoto del 1783 (circostanza nella quale perì anche Francesco Muscari), quando già da due anni era abate perpetuo della chiesa di San Basilio a Roma. E proprio alle cure dello zio paterno fu affidato il giovane Carlo, che nella capitale pontificia compì gli studi umanistici prima di trasferirsi a Napoli, dove si laureò in legge e dove già si trovava il fratello maggiore, avvocato Giuseppe, che curò la formazione anche di un altro fratello, Gregorio: sia Giuseppe che Gregorio furono successivamente autori di opere di diritto molto apprezzate. Nella capitale partenopea, allo scoppio della rivoluzione, i tre furono raggiunti dal quarto dei fratelli, Mercurio.

Nel lavoro dedicato alla massoneria nel Regno delle Due Sicilie, Ruggiero Di Castiglione sottolinea l’adesione di Carlo a una delle logge massoniche fondate dall’abate Antonio Jerocades e il suo coinvolgimento in una congiura giacobina che nel 1794 gli procurò l’arresto e la reclusione nel carcere della Vicaria per “asportazione d’armi proibite, bestemmie, miscredenze, violenze ed altri eccessi”, oltre che per il possesso di “alcuni libri sediziosi francesi”.

Dopo la proclamazione della repubblica napoletana e la costituzione del governo provvisorio degli insorti, Carlo fu tra i sette membri della “Commissione pel piano delle Finanze” e capitano della II Compagnia della Guardia nazionale repubblicana, della quale faceva parte anche un altro eufemiese, il futuro medico Gaetano Capoferro, allora studente presso l’Università di Napoli. Il 20 gennaio 1799 partecipò alla presa del castello di Sant’Elmo, si distinse nelle operazioni che portarono all’arresto di numerosi seguaci del regime borbonico e infine fu trasferito alla Legione Bruzia. Con il fratello Gregorio fu componente della Commissione “degl’informi”, che si occupava dell’epurazione della burocrazia borbonica e della sua sostituzione con un personale fedele al nuovo corso.

Lo storico Vittorio Visalli riferisce che Carlo “combatté aspramente a Torre Annunziata contro Pandigrano e Sciarpa” (rispettivamente: Nicola Gualtieri, un criminale comune condannato all’ergastolo, scarcerato e arruolato nell’esercito sanfedista del cardinale Ruffo, e Gerardo Curcio, che guidò un esercito di sbandati al servizio della causa borbonica). Il fratello Gregorio fu, invece, “l’imperterrito duce” della Legione Calabra, circa duemila calabresi posti a presidio di Castelnuovo e del forte di Vigliena, che il 13 giugno 1799 fu fatto saltare in aria dai giacobini assediati dalle truppe sanfediste. Dopo la capitolazione i repubblicani sbandarono. Carlo, Gregorio e Giuseppe Muscari si asserragliarono nei Castelli. Mercurio, che inizialmente aveva trovato rifugio in un convento, da lì fu costretto a scappare. Carlo e Gregorio furono condannati a morte; Giuseppe e Mercurio all’esilio fuori dal regno. Per i loro beni fu disposta la confisca.

Il trattato di capitolazione sottoscritto il 19 giugno concedeva agli insorti la facoltà di trasferirsi in Francia. Carlo fu così imbarcato sul vascello inglese “Audace”, ma appena arrivato a Napoli l’ammiraglio Nelson ordinò la sospensione del trattato. Mentre Gregorio riuscì a scampare alla forca e a riparare in Francia con gli altri due fratelli, Carlo fu incarcerato e sottoposto a processo. Assolto dalla Giunta di Stato, si scontrò con la volontà del sovrano Ferdinando IV di Borbone, al quale spettava l’ultima parola. Vincenzo Cuoco indica nella condanna di Muscari il paradigma del clima giustizialista instauratosi con il ritorno dei Borboni: «Le sentenze erano fatte prima del giudizio. Chi era destinato alla morte doveva morire […]. Dal processo di Muscari nulla si rilevava che potesse farlo condannare; ma troppo zelo avea dimostrato Muscari per la Repubblica, e si voleva morto. La Giunta, dicesi, ebbe ordine di sospender la sentenza assolutoria e di non decidere la causa finché non si fosse trovata una causa di morte. A capo di due mesi è facile indovinare che questa causa si trovò».

Tra gli ultimi patrioti ad essere giustiziato, Carlo Muscari fu impiccato il 6 marzo 1800 a piazza Mercato e poi sepolto nella chiesa di Santa Caterina ai Funari.

A cent’anni dalla sua morte, l’amministrazione comunale di Sant’Eufemia ne onorò il sacrificio e la memoria: il consigliere provinciale Michele Fimmanò tenne il discorso commemorativo a conclusione del quale, all’interno del municipio, fu scoperta una lapide in marmo: «Tradita la fede dei patti/ da bieca voluttà di tiranni/ CARLO MUSCARI/ milite della Repubblica Partenopea/ moriva strangolato a Napoli/ il 6 marzo 1800/ I cittadini eufemiesi dopo 100 anni/ a ricordo ed esempio».

Andata distrutta dopo il terremoto del 1908, una riproduzione dell’iscrizione fu collocata alla fine degli anni Venti nel palazzo municipale da poco edificato. Purtroppo tra le macerie del palazzo demolito alla fine degli anni Ottanta, è incredibilmente finita anche la lastra di marmo che ricordava un grande eufemiese: nessuno ha pensato di salvarla, nessuno ha sentito il dovere di riprodurla.

*Fonti:

– Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Editore Laterza (1980)

– Ruggiero Di Castiglione, La massoneria nelle Due Sicilie e i “fratelli” meridionali del ’700, vol. III: Dal legittimismo alla cospirazione, Gangemi editore (2009)

– Michele Fimmanò, Carlo Muscari. Commemorazione nel centenario della sua morte, Tipografia Adamo D’Andrea (1900)

– Domenico Forgione, Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Nuove edizioni Barbaro (2013)

– Rocco Liberti, Il nucleo familiare di un martire della repubblica napoletana: Carlo Muscari da Santa Eufemia, in “Rivoluzione e antirivoluzione in Calabria nel 1799”, Atti del IX Congresso storico calabrese, Laruffa editore (2003)

– Vincenzo Mezzatesta, Carlo Muscari di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Capolegione, in “Calabria Sconosciuta”, n. 30 (1985)

– Vittorio Visalli, I Calabresi nel Risorgimento italiano. Storia documentata delle rivoluzioni calabresi dal 1799 al 1862 , G. Tarizzo e figlio (1893)

Sant’Eufemia d’Aspromonte e il terremoto del 16 novembre 1894

Alle ore 19 circa del 16 novembre 1894 è ormai piena notte: se ne hanno la possibilità, le famiglie sono attorno al braciere, oppure già sotto le coperte per non soffrire troppo gli schiaffi dell’inverno. Qualcuno si attarda nelle cantine per un bicchiere di vino, ma la maggior parte della gente si sta per addormentare. Quella notte però non si dormirà, né a Sant’Eufemia, né in molti altri centri pre-aspromontani. E di freddo, nelle strade, ne raccoglieranno parecchio gli sfollati del terremoto che in soli sedici lunghissimi secondi rade al suolo cittadine e villaggi. Il bilancio finale conta 98 vittime e ingentissimi danni, con il triste primato di perdite di vite umane toccato a San Procopio: 48 e il paese ridotto in macerie. Ma è tutto il circondario di Palmi a piangere morte e distruzione: sette vittime a Bagnara (alle quali vanno aggiunte le sei della frazione Solano), otto a Seminara e altrettante a Palmi, epicentro del sisma del 6.1 grado della scala Richter, altre a Melicuccà, Sinopoli, Santa Cristina e Delianuova. Un numero che per Palmi sarebbe stato ben più elevato se in quei giorni la città non fosse stata teatro di un avvenimento che un anno dopo la Chiesa riconobbe come miracolo: il movimento degli occhi della statua della Madonna del Carmine, per oltre due settimane consecutive, che richiamò l’attenzione della stampa anche nazionale. Miracolo o caso, fu infatti proprio la processione organizzata il 16 novembre a fare sì che quasi tutta la popolazione si trovasse per strada quando la terra tremò e le case cominciarono a crollare.

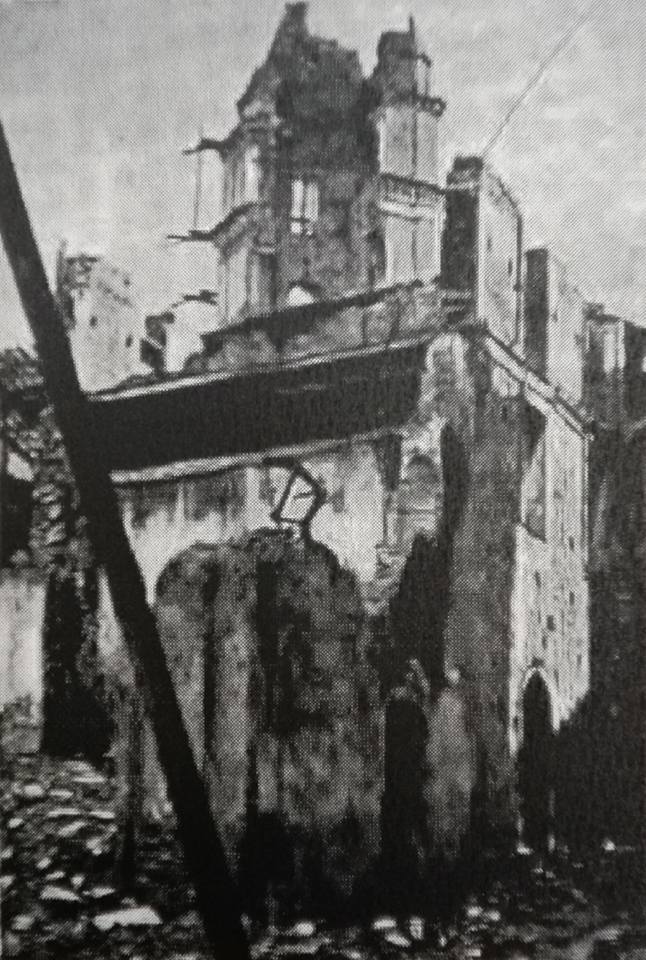

Sant’Eufemia fu semidistrutta. Le vittime furono sette, cinque delle quali risiedevano nel Paese Vecchio, le altre due al Petto: Concetta Bagnato, 37 anni; Grazia Maria Monterosso, 72 anni; Antonino Condina, 36 anni; Maria Antonia Cutrì, 3 anni; Angela Nocito, 88 anni; Natale Occhiuto, 2 anni; Carmina Zagari, 95 anni. Più di 200 i feriti. La chiesa Matrice subì lesioni molto gravi, quella del Purgatorio rovinò parzialmente. Il quartiere Campanella (o “Rocca”) fu quello che subì danni minori insieme al Petto, dove però la chiesa crollò quasi completamente. Le case rimaste in piedi subirono danni talmente gravi da mettere in serio pericolo l’incolumità della popolazione, per cui in gran numero furono successivamente demolite: 212 abitazioni crollarono totalmente, 326 parzialmente, 432 furono gravemente danneggiate e 188 lesionate in modo lieve. I danni furono quantificati in circa due milioni di lire.

Sui luoghi colpiti dal disastro giunsero nei giorni successivi reparti di truppa e squadre di operai sottoposti agli ordini del maggiore del Genio civile Angelo Chiarle, i quali si occuparono della demolizione delle case diroccate, della rimozione delle macerie, del puntellamento della abitazioni recuperabili, della costruzione delle baracche, della distribuzione di indumenti e di alimenti, dello svolgimento di servizi di pubblica sicurezza. Del coordinamento con la prefettura per tutte le operazioni di soccorso si occupò invece il consigliere provinciale Michele Fimmanò, il politico eufemiese più influente dall’Unità d’Italia al primo decennio del Novecento.

A fine febbraio 1895 furono consegnate 64 baracche: la chiesa, l’ospedale, le scuole femminili, il municipio, l’ufficio telegrafico e l’ufficio postale, oltre alle “baracche varie”. Furono inoltre puntellate 32 case, demoliti totalmente 5 fabbricati e parzialmente 64. Un anno dopo, l’area denominata “Pezza Grande” risultava così occupata da un vasto baraccamento strutturato con strade, piazze, una chiesa e una rivendita di privativa, che ospitava più di 200 famiglie e che costituì il primo nucleo urbano dell’assetto che Sant’Eufemia avrebbe definitivamente assunto dopo il terremoto del 1908, quando fu edificato l’intero omonimo rione.

* Tutte le fotografie sono tratte da “Il terremoto del 16 novembre 1894 in Calabria e Sicilia. Relazione scientifica della Commissione incaricata degli studi dal Regio Governo”, Roma 1907. In apertura, il campanile diroccato della chiesa del Purgatorio; a fine articolo, nell’ordine: case rovinate; chiesa del Petto; chiesa del Purgatorio.

Vittorio Visalli, anche poeta

Forse non tutti sanno che Vittorio Visalli, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 15 ottobre 1859 e morto a Reggio Calabria il 27 giugno 1931, fu anche poeta. Il maggiore storico del Risorgimento calabrese è celebre soprattutto per due opere: I Calabresi nel Risorgimento italiano. Storia documentata delle rivoluzioni calabresi dal 1799 al 1862 (Torino, 1893) e Lotta e martirio del popolo calabrese. 1847-1848 (Catanzaro, 1928). Diede alle stampe anche diverse altre opere di carattere storico, i testi degli interventi pronunciati in conferenze tenute in tutta Italia e i volumi didattici di storia e di geografia scritti per gli alunni delle scuole elementari, delle scuole medie e delle classi inferiori del ginnasio. In anni più recenti l’editore Barbaro ha poi restituito alla comunità degli studiosi e agli appassionati di storia il volumetto Aspromonte (1995), curando la ristampa anastatica del lavoro che nel 1907 Visalli dedicò al ferimento di Giuseppe Garibaldi nel bosco degli “Zappineddi”, in contrada Forestali (29 agosto 1862).

Lo storico eufemiese ebbe riconoscimenti ufficiali già a un anno dalla morte, con la collocazione di un busto in bronzo presso la biblioteca comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria, che custodisce anche i circa 1.500 volumi del catalogo “Donazione Vittorio Visalli”, mentre le carte utilizzate per la stesura delle sue opere storiche sono oggi conservate presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria (“Fondo Visalli, 1815-1893”).

Per niente noto è invece il Visalli poeta. Eppure esiste una sua raccolta di 47 componimenti (Semel), stampata presso la tipografia Giuseppe Lopresti di Palmi nel 1894 e oggi praticamente introvabile. Il titolo del volume fa riferimento alla sentenza latina semel in anno licet insanire (“una volta all’anno è lecito impazzire”), come lo stesso autore precisa spiegando “in breve e sinceramente” il motivo della pubblicazione del libro: «Non v’è uomo che durante la sua giovinezza non abbia sentito il bisogno di dare una capatina, più o meno fortunata, nel regno delle Muse; che non abbia sentito nel cervello una fioritura spontanea di poesia, cui l’esuberanza del sentimento e dell’immaginazione alimenta e feconda. Ed anch’io feci come tutti gli altri, e molti fogli rabescai di sonettini e canzonette e versi sciolti, che andavo qua e là disseminando nei giornali o su gli scrittoi di persone amiche, senza curarmi più che tanto delle loro vicende. Ma ora che la rigida prosa della vita e qualche filo bianco tra i capelli mi cominciano ad avvertire che giunge il momento di ammainare le vele, ora ho voluto mettere insieme alcune delle superstiti paginette, e conservarle come ricordo delle fuggite illusioni, dei dolori sofferti. […] È stata una follia? Non lo so dire. Ma se la sapienza antica tollerava che s’impazzisse una volta all’anno, SEMEL IN ANNO, tanto meglio posso chiedere scusa io se sbaglierò, almeno in materia di versi, questa sola ed unica volta».

Le poesie del giovane Visalli, suddivise in tre sezioni (“Calabria”, “Spigolature”, “Pagine grigie”), risentono delle influenze letterarie di fine Ottocento: rime di carattere storico, nelle quali emerge il contrasto tra i grandi ideali del Risorgimento e la miseria della realtà dell’Italia unita; versi che rimandano al classicismo carducciano; liriche intimiste o impregnate del sentimento panico della natura. I temi prevalenti: pene d’amore e gioie dell’amore, morte e vita. Ma anche la condanna dei costumi del tempo, che costituisce il nucleo centrale di alcuni dei componimenti presenti nell’ultima sezione. Ad esempio in “Fine di un monologo”, una sorta di omaggio al poeta Giuseppe Giusti, massimo esponente della poesia satirica nell’Ottocento e creatore del personaggio Gingillino:

È ver: la penna, la vanga, il martello

non dàn guadagno e sciupan molto presto;

più rende una levata di cappello

che non sei mesi di lavoro onesto.

Bisogna che s’appoggi ad un Lucullo

e divenga un suo servo, suo trastullo,

chi non vuole morir povero e brullo.

Strisciar bisogna come Gingillino,

lodare tutto, volgere il pensiero

secondo il vento, e star dimesso e chino

come salcio piangente al cimitero.

Ahimè, la mia colonna vertebrale

è dritta, è salda, e sarà sempre tale!

Mi toccherà finire a l’ospedale.

Graziadei Tripodi, il restauratore al servizio di Dio

A gran parte degli eufemiesi probabilmente dice poco il manifesto mortuario affisso in paese stamattina, che annuncia le avvenute esequie di Graziadei Tripodi, domenica scorsa nella Chiesa della Santissima Concezione ad Airola, in provincia di Benevento. Accade sovente, quando il defunto da molti anni vive fuori paese. Ci si limita a leggere i nomi dei congiunti, per capire a chi “appartenga” il deceduto e poi si passa oltre, distrattamente.

La morte di Graziadei Tripodi non può però passare inosservata, perché chi ci ha lasciato è (uso il presente, il tempo degli artisti, che tali rimangono per sempre) una grande personalità nel campo della scultura e della pittura: “il restauratore al servizio di Dio”.

Graziadei Tripodi, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 13 giugno 1932 al numero civico 2 di via Nucarabella, appartiene a una famiglia di artisti. Il padre, Carmelo, fu pittore, scultore, musico e fotografo. “Galileo Galielei” e “Sant’Antonio Abate” sono probabilmente i suoi dipinti più celebri (premiati all’Esposizione campionaria internazionale di Palermo, nel 1906 e nel 1907), ma molte altre sue opere d’arte sono sparse in diverse chiese della provincia (Acquaro di Cosoleto, Solano, Gioiosa Ionica, San Procopio, Palmi e ovviamente Sant’Eufemia), in Calabria e in Sicilia. Una passione per l’arte trasmessa dal genitore agli otto figli (due donne e tre maschi), in particolare al restauratore Graziadei, appunto, ad Agostino e al pittore Domenico Antonio (“L’Aspromontano”), artista di fama internazionale pluripremiato per le sue opere, esposte nelle sale più prestigiose di tutti i continenti.

Ma un ruolo non secondario per il successo dei figli lo giocò la madre Carmela Giordano, come riconobbe lo stesso Graziadei nella monografia dedicata al padre in occasione del cinquantesimo anniversario della morte (2000): «Carmela Giordano ha avuto il coraggio di lasciar andare via i propri figli, comprimendo il suo senso materno e i suoi affetti, alfine di evitare loro la “provincializzazione”, cioè il restare “chiusi”, come era successo al padre, nello stretto ambito locale, privo di significativa evoluzione nel campo dell’arte. […] Se noi, figli di Carmelo Tripodi e di Carmela Giordano, sparsi per la penisola, oggi, possiamo offrire qualche contributo all’arte, riconosciuto e gratificato, lo dobbiamo sì al gene paterno ma anche alla maternità e al sacrificio immenso di Carmela Giordano».

Di strada, nel campo del restauro, Graziadei Tripodi ne ha fatta molta. Autore di due lavori fondamentali – Il Restauro. Come e perché (Napoli, 1981), Fra restauro e pittura. Una vita al servizio dell’arte (Caserta, 2012) –, le sue abili mani hanno ridato vita ad opere realizzate dai giganti del pennello e dello scalpello: su tutti, Giotto (Cappella Peruzzi, chiesa di Santa Croce in Firenze; ma anche la Cappella degli Scrovegni a Padova), ma anche gli affreschi del Solimena e del Cavallini a Napoli, oltre a un’infinità di opere, a carattere prevalentemente religioso, sparse tra Toscana e Campania, in particolare ad Airola e nel Beneventano.

A Sant’Eufemia Graziadei Tripodi fece ritorno, per un breve periodo, sul finire degli anni Ottanta. In quella circostanza fu promotore di manifestazioni a carattere religioso che ebbero uno straordinario successo (il “Presepe vivente”, tra le vie del Vecchio Abitato e la “Via crucis vivente”); quindi, diede prova della sua grande arte a San Procopio, Favazzina, ma soprattutto nel suo paese natio, grazie al restauro della statua della Santa Patrona.

Graziadei Tripodi, l’artista che portava inciso nel nome il proprio destino.

*La foto è tratta da: http://ettore.ruggiero.eu/il-maestro-graziadei-tripodi-un-capitolo-della-storia-di-airola/