Secondo i dati divulgati dalla Fondazione Openopolis e riportati sul giornale online “Il Corriere della Calabria”, nell’ultimo anno due bambini/adolescenti su tre di Calabria, Sicilia e Campania non hanno letto nemmeno un libro. Un dato preoccupante, che dovrebbe fare riflettere anche sull’importanza di una presenza virtuosa e dinamica delle biblioteche nei territori.

Spiace constatarlo, ma la biblioteca del nostro comune presenta standard qualitativi molto bassi. Eppure gli strumenti per tentare di migliorare la situazione ci sarebbero, se solo si fosse più attenti. Il 23 maggio scorso la Regione Calabria aveva ad esempio emanato un avviso pubblico “per la selezione e il finanziamento di interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi” (decreto dirigenziale n. 5052). L’azione 1 mirava a “sostenere il funzionamento delle biblioteche calabresi degli Enti locali, dei Sistemi Bibliotecari, delle Biblioteche scolastiche e delle biblioteche riconosciute di interesse locale con DPGR”. L’azione 2, invece, era riservata agli archivi storici. Per l’azione 2, in ogni caso, non ci sarebbe stato niente da fare, non avendo Sant’Eufemia un archivio storico comunale. Ma questo è un altro discorso, che tra l’altro ripeto inutilmente da più di dieci anni.

Veniamo all’azione 1. Pochi giorni fa la Regione Calabria ha approvato la “graduatoria provvisoria del finanziamento degli interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi – annualità 2018” (decreto dirigenziale n. 12542 del 5 novembre 2018). In particolare, per l’azione 1 (quella destinata alle biblioteche) sono stati ammessi al contributo regionale 80 progetti; 15 proposte non sono state ammesse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo; 19 sono state escluse dalla valutazione per la mancanza di requisiti o per errori formali.

Ho cercato inutilmente tra gli allegati il comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Non è presente in nessuno dei tre elenchi pubblicati: né tra le proposte finanziate, né tra quelle escluse. Ciò significa che l’amministrazione comunale non ha nemmeno presentato la domanda per accedere al finanziamento.

Sinceramente, tutto questo suscita amarezza. Insomma, la biblioteca comunale è là, a languire. Da poco sono stati almeno sistemati negli scaffali i volumi che per quasi due anni hanno fatto bella mostra sparsi disordinatamente un po’ ovunque, rendendo di fatto non fruibile la biblioteca stessa. Continuo a credere nella funzione culturale delle biblioteche in una comunità: luoghi che però hanno bisogno di essere animati con atti e fatti, altrimenti si riducono a cimiteri di libri.

Sappiamo bene che i fondi destinati alla cultura sono sempre striminziti. Proprio per questo è auspicabile una maggiore attenzione da parte di chi ha responsabilità amministrative per tentare di intercettare quelle poche opportunità che ogni tanto si presentano.

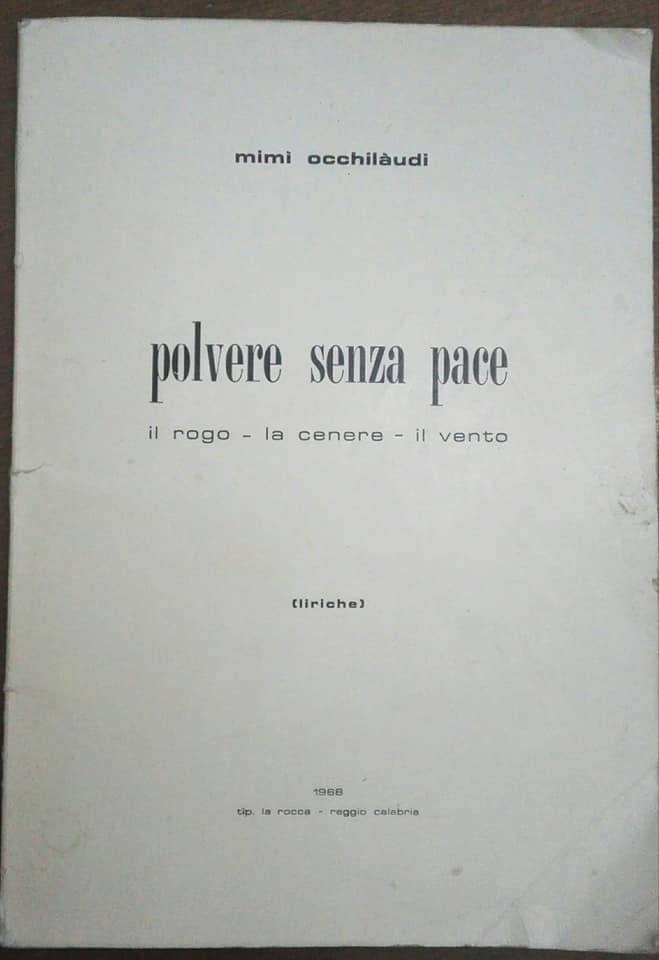

Mimì Occhilaudi

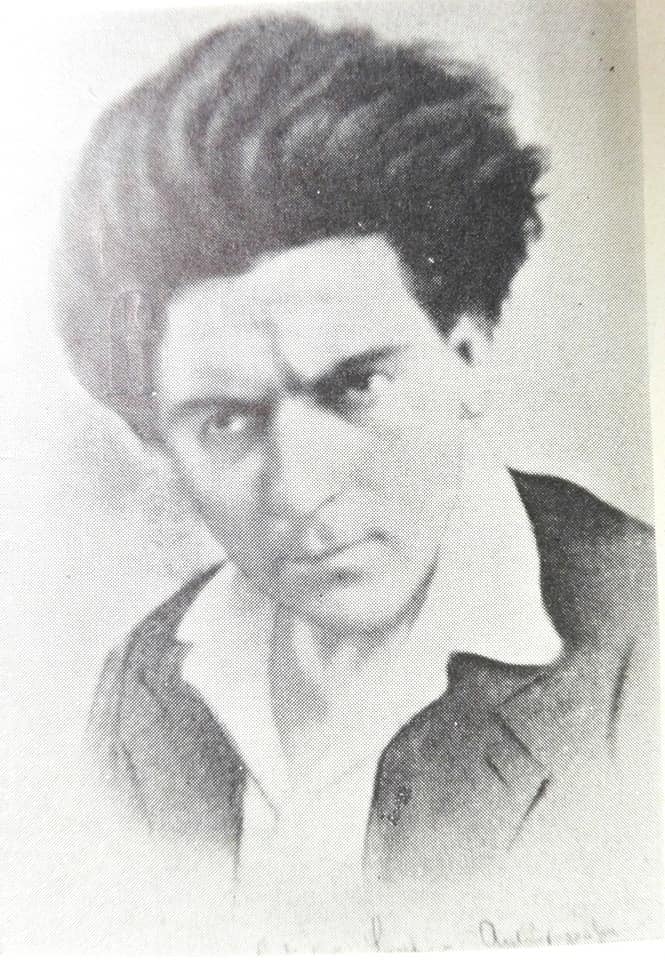

L’unico ritratto esistente, sguardo intenso e capelli indomabili, ci consegna l’immagine di un uomo tormentato da demoni silenziosi, come il ragazzo spartano richiamato da Edgar Lee Masters nei versi dedicati a “Dorcas Gustine” (Antologia di Spoon River), che “nascose il lupo sotto il mantello/ e si lasciò divorare, senza un lamento”. Domenico Giovanni Occhiuto elesse la solitudine a compagna di vita e musa ispiratrice. Figlio di Fortunato e Carmela Laudi, nacque il 24 giugno 1894 a Sant’Eufemia d’Aspromonte e, secondo quanto ricordato da Giuseppe Pentimalli sulla rivista “Incontri” (“Mimì Occhiuto, poeta dimenticato”, dicembre 1988), visse per lunghi anni in uno stato di grave indigenza: «Viveva di elemosine, nel senso che di tanto in tanto le persone più abbienti del paese lo invitavano a pranzo, vuoi per pietà vuoi per la curiosità di conoscere meglio questo tipo estroso». Un minimo di aiuto lo riceveva anche dal Comune, per il quale svolse compiti di archivista e copista degli atti amministrativi finché non fu assunto come impiegato, nel 1940.

Solitario e taciturno, Occhiuto fu autodidatta e scrisse essenzialmente per se stesso: della sua produzione è giunta ai nostri giorni la selezione di liriche “Polvere senza pace. Il rogo, la cenere, il vento”, pubblicata nel 1968. Un anno dopo, moriva a Reggio Calabria (2 novembre 1969).

Tutte le altre sue poesie sono andate perdute, a parte il carme “Ave, Saturnia Tellus”, stampato dalla Tipografia “C. Zappone” di Palmi nel 1933 con due titoli (il secondo: “Saluto alla terra rifiorente”), che in piena epoca fascista saldava il tema poetico della rinascita della natura con quello politico della rinascita della nazione. D’altronde, anche in un coevo manoscritto inedito e pervenuto a me in fotocopia, Occhiuto esalta il mito del primato italiano, che trova occasione di grande propaganda nell’impresa transoceanica di Italo Balbo (“Per la crociera atlantica del Decennale. Ai trasvolatori degli oceani”). Un altro inedito richiama invece la tradizione della satira di costume (“Galleria degli uomini illustri del mio paese. Primo profilo della serie”) e doveva essere parte di un progetto incompiuto, o comunque andato disperso, con il quale “u poeta” si proponeva di mettere alla berlina i personaggi più in vista della comunità eufemiese. Forse una vendetta contro coloro che a volte lo schernivano (un altro suo soprannome meno nobile era “secara”: bieta); o forse il tentativo di lenire i tormenti dell’anima dedicandosi ad argomenti più leggeri e divertenti. Mimì Occhilaudi, come amava firmarsi, esplicitando nella fusione dei cognomi dei genitori il forte legame con la madre, sapeva infatti essere pure simpatico. Accadeva ad esempio con i rari compagni di passeggiata, ai quali, dopo avere declamato alcuni suoi versi, scherzosamente chiedeva: «Non ti sembra che siano superiori a questi [e li recitava, n.d.a.] scritti da Dante?».

La cifra autentica della poesia di Occhilaudi è tuttavia dolore cupo e lancinante, strappato dalle viscere con un atto liberatorio che diventa sfiatatoio e terapia. “Polvere senza pace” raccoglie 44 componimenti, più due parti del poema “Per un granello di sabbia”, rimasto incompiuto. In particolare “Episodio della morte di Cristo” (l’altra è “Episodio della eruzione del Vesuvio e della distruzione di Ercolano e Pompei”) assurge a paradigma dell’umana sofferenza: “…e ciascuno risale un suo calvario/ per esser solo sul più alto vertice/ a illuminarsi col proprio dolore/ e riscattarsi solo con la morte,/ sì che ciascuno in lui si riconosca”.

Ma è in liriche come “Attesa”, “La serie dei tramonti” e “L’ospite” che la poetica dell’autore si manifesta compiutamente come capacità di tradurre in versi solitudine e silenzi.

ATTESA

Lume di luna penetra

tra le socchiuse imposte

e si diffonde per la muta stanza

soave, malinconica chiaria.

Sparse nell’alta quiete,

le cose s’affratellano nel sonno,

mentr’io supino, sul mio duro letto,

veglio bruciato da fuoco d’amore.

Triste, crudele, interminabil notte!

Abbandonata alla deriva l’anima,

invano invoco il balsamo del sonno

turba di larve m’affolla il pensiero

nel brulichio ondoso di penombre

sulle pupille spalancate, inerti…

E tu non vieni…

Viene solinga alla finestra l’alba.

LA SERIE DEI TRAMONTI

Murati mi sembrano gli occhi,

li sigillò la pena

che non trovò più lacrime da piangere…

Ora è deserto intorno,

arido vento mi fa cencio l’anima

e con sperduti occhi

guardo ogni sera declinare il giorno.

L’OSPITE

Nessuno m’attende la sera

– tra luce e penombra – vegliando

le care cose sparse per la stanza.

Quand’io rincaso deluso,

triste che quasi m’avvinghio alla morte,

nessuno m’accoglie.

Sopra la soglia, nella fredda notte

viva, nel fitto buio

di un infinito brulichio di stelle

e del cantare di lontane acque,

mi si richiude alle incurvate spalle

con secco schianto

la porta

coperchio di bara.

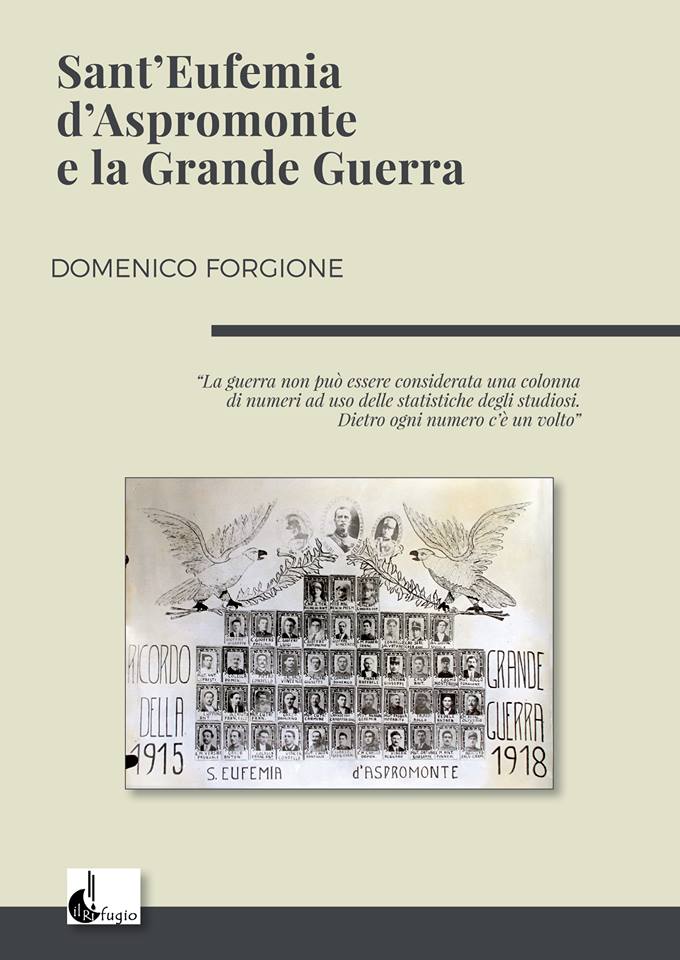

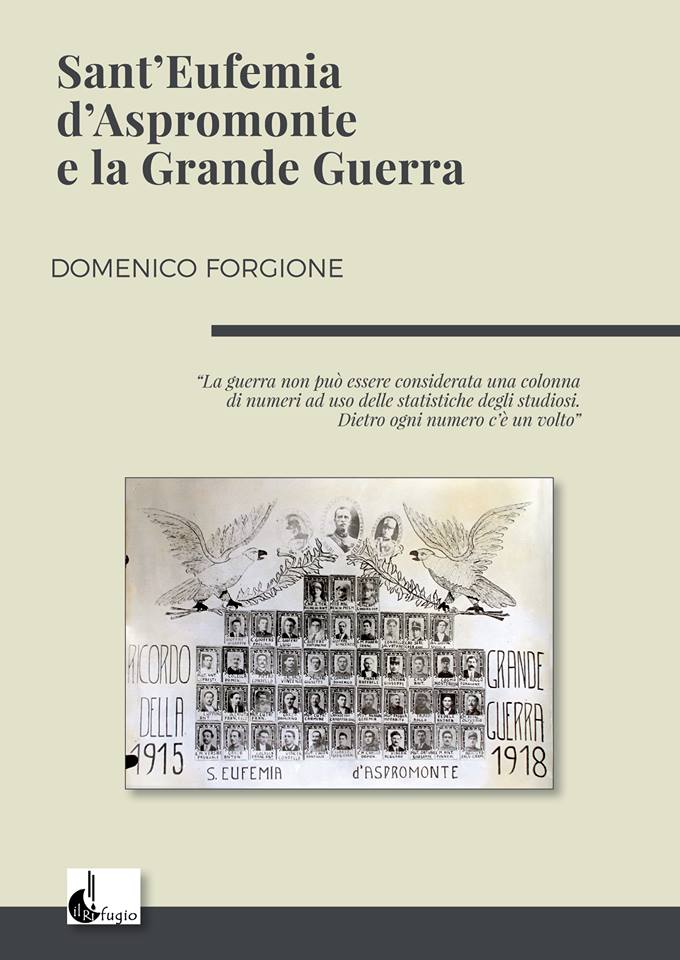

Cent’anni dopo

«Mi affascina il mistero delle vite/ che si dipanano lungo la scacchiera…»: è l’inizio di una bellissima canzone di Francesco Guccini (“Vite”), cantautore che amo e che spesso ha ispirato le cose che scrivo. Quando iniziai la ricerca sui soldati di Sant’Eufemia che presero parte alla prima guerra mondiale, mi affascinava l’idea di soddisfare la mia curiosità; e ancor più mi affascinava la speranza di riuscire ad andare oltre le statistiche, che pure mancavano.

Volevo trovare i numeri, ma a quei numeri volevo dare un nome, un cognome e un’età. Disegnarli sul foglio: altezza, colore dei capelli e degli occhi, colorito del viso, segni particolari. Conoscere la vita che avevano in paese. E poi fare uno sforzo in più: affiancarli mentre partivano per il fronte e stare con loro sul Carso o sull’altopiano di Asiago, sul fronte francese o su quello balcanico. Nel freddo delle trincee, affamato come loro quando non arrivavano i rifornimenti. Tra gli stenti dei campi di prigionia. Vivere anch’io il dramma e gli orrori di quella immane carneficina. I boati delle cannonate, la pioggia degli shrapnel, i gas asfissianti. La follia degli attacchi “in salita” per conquistare una cima, mentre dall’alto le mitragliatrici del nemico si esercitavano in un facilissimo tiro al bersaglio. Respirare il tanfo dei cadaveri in putrefazione, nei campi di battaglia ridotti a paesaggio lunare. Sentire con le mie orecchie i lamenti dei feriti e le urla disumane degli amputati (“sembrava che scannassero maiali”); poggiare la mia mano sulla fronte degli ammalati, nei lettini degli ospedali da campo. Trascorrere i miei anni migliori con la morte accanto, come loro. Questo volevo.

Ricordare è un atto di giustizia, fare opera di memoria significa riconoscere pari dignità alle piccole/grandi pagine di storia scritte dai nostri avi. Staccare dalle ragnatele del tempo le loro vite, tirare fuori dall’ombra dell’oblio quei 580 giovani di Sant’Eufemia spediti in posti a loro sconosciuti: contadini, pastori, calzolai, falegnami, mulattieri. Erano i nostri nonni, furono fanti mandati al macello. Si beccarono polmoniti, malaria, infezioni intestinali. Patirono il congelamento dei piedi. Furono fatti prigionieri (72) e furono feriti (130). Morirono in 88 (più un soldato fucilato per diserzione): 39 sul campo di battaglia (11 dei quali dispersi), 15 in seguito alle ferite riportate in combattimento, 5 per gli effetti dei gas asfissianti, 6 nei campi di prigionia, 21 per malattia, 2 per infortunio.

Li ricordiamo oggi, cent’anni dopo, come un dovere.

16 settembre

Siamo le vite recise dai terremoti, le abitazioni distrutte e ogni volta ricostruite senza un lamento.

Siamo i soldati caduti per servire una patria a volte matrigna, i morti sul lavoro nelle campagne e nei cantieri, sotto casa o in terre lontanissime.

Siamo figli di donne che hanno cucinato cardi e “cosch’i i vecchia”, di mamme capaci di fare un miracolo con un pugno di fagioli.

Siamo figli di uomini dalle schiene curve, di contadini a piedi o a dorso di mulo sui sentieri dell’Aspromonte, di carbonai dai volti anneriti, di pastori transumanti tra la montagna e i paesi caldi della piana di Gioia Tauro.

Siamo la caparbia di genitori che non ci hanno fatto vivere gli stenti delle baracche senza luce, né acqua.

Siamo figli di giovani dalla valigia di cartone legata stretta con lo spago, accalcati nelle terze classi dei treni diretti a Nord o delle navi d’Oltreoceano: disposti a qualsiasi lavoro per un piatto di dignità. Dalla nostra terra partono oggi altri ragazzi: laureati, professionisti, manodopera qualificata, lavoratori che nel proprio campo sono eccellenze. Oggi come allora percorriamo le strade del mondo con la consapevolezza di essere noi i fabbri del nostro destino.

Siamo bellezza tramandata, da custodire e da indicare ai più giovani affinché ne abbiano cura: i libri di storia di Vittorio Visalli, i versi di Domenico Cutrì, i racconti di Nino Zucco, le opere d’arte dei Tripodi, la solitudine dolorosa di Mimì Occhilaudi.

Siamo storia che non passa, anche se tutto è cambiato.

Ma siamo soprattutto la storia del fuoco attraversato dalla nostra Protettrice, un passaggio di salvezza dal valore universale, che ci riguarda singolarmente e come comunità portatrice di un patrimonio identitario unico.

Auguri a chi porta il nome Eufemia e a tutti noi eufemiesi.

VIVA SANT’EUFEMIA!

Una famiglia eufemiese a Praga dopo la prima guerra mondiale: i Pietropaolo

Tra le storie dei soldati di Sant’Eufemia nella prima guerra mondiale mi ha colpito quella di Vincenzo Pietropaolo, della quale, per quelle strane coincidenze alle quali è difficile dare risposte razionali, dopo la pubblicazione del libro ho appreso ulteriori informazioni. La testimonianza del figlio Rostislav (classe 1929), proprio quest’estate in vacanza a Tropea, è stata raccolta da Carmelita Tripodi, la quale mi ha poi riferito di questo incontro e dell’orgoglio di Rostislav nello scoprire che era appena stato pubblicato un libro nel quale si parlava anche di suo padre. Ma andiamo con ordine.

Vincenzo Pietropaolo nasce a Sant’Eufemia il 12 febbraio 1895 da Giuseppe e Teresa Albanese. I dati riportati sul foglio matricolare fanno immaginare un uomo abbastanza alto per quei tempi (162 centimetri e mezzo), con i capelli neri e lisci, gli occhi celesti, il colorito roseo e una cicatrice alla guancia sinistra. Calzolaio, sarà proprio la sua professione a salvarlo. Sì, perché le scarne notizie a disposizione ci dicono che, mentre con la 5ª compagnia del 158° reggimento (Brigata Liguria) si trova dalle parti di Luico, a nord di Caporetto, finisce nelle mani del nemico. Per i suoi superiori è però un traditore: denunciato al tribunale militare di guerra del IV corpo d’armata, “perché incorso nel reato di diserzione essendo passato al nemico il giorno 12 marzo 1916”, quattro mesi dopo viene condannato a morte in contumacia, mediante “fucilazione nella schiena previa degradazione per diserzione con passaggio al nemico”. La sentenza non verrà mai eseguita, in virtù dell’amnistia intervenuta dopo la fine della guerra, ma a conflitto in corso l’atteggiamento del comando supremo nei confronti dei soldati caduti prigionieri è molto severo. Considerati vigliacchi e traditori (“imboscati d’Oltralpe”, secondo la celebre definizione di D’Annunzio), vengono abbandonati a se stessi. A differenza dei governi francesi e inglese, quello di Roma non fa arrivare ai propri soldati pacchi con generi di prima necessità: dall’Italia partono soltanto aiuti privati o spediti da associazioni di carità, che spesso però non giungono a destinazione a causa delle enormi difficoltà di consegna. La situazione si aggrava dopo il blocco navale imposto a Germania ed Austria, poiché, con i civili che muoiono letteralmente di fame, le già misere razioni di cibo distribuito ai prigionieri (1.000 calorie giornaliere) subiscono una drastica riduzione. Centomila prigionieri italiani muoiono di freddo, per malattie infettive scatenate dalle spaventose condizioni igienico-sanitarie delle baracche o per “esaurimento organico”. Sei sono di Sant’Eufemia.

Il racconto di Rostislav aggiunge particolari a quanto riportato dai documenti ufficiali e rivela il motivo per cui suo padre riesce a sopravvivere dopo l’imprigionamento nel campo di Mauthausen. Nella località che diventerà tristemente nota nel secondo conflitto mondiale Pietropaolo rimane infatti internato per poco tempo, poiché i sarti e i calzolai vengono quasi subito trasferiti a Brno, in una fabbrica che si occupa della riparazione delle divise militari. Il rancio rimane scarso, ma alcuni colleghi di lavoro autoctoni forniscono di nascosto generi alimentari extra; inoltre, i prigionieri-operai si arrangiano sottraendo dal deposito stivali che di notte scambiano con i contadini del posto, in cambio di qualcosa da mangiare.

Per questioni burocratiche Pietropaolo non viene raggiunto subito dalla moglie Nicoletta Gioffrè (classe 1891, figlia di Generoso e Grazia Maria Tripodi), “ricamatrice” che aveva sposato a Sant’Eufemia l’11 ottobre 1913 e dalla quale aveva avuto una figlia, Teresa (classe 1914). Il ricongiungimento avviene un paio d’anni dopo la fine della guerra e in Cecoslovacchia Nicoletta dà alla luce altri due figli: Josef (classe 1923), futuro ufficiale dell’esercito, dal quale verrà espulso dopo la “Primavera di Praga”; e, appunto, Rostislav, il cui nome – suggerito dal parroco e dalla madrina di battesimo – è un omaggio (nonostante il refuso) al duca e poi re di Boemia Vratislav II, che nell’XI secolo aveva introdotto il culto dei santi Pietro e Paolo e fatto costruire a Praga l’omonima Basilica. Vincenzo si dedica con successo alla sua professione di calzolaio e avvia un laboratorio artigianale nel quale trova impiego un buon numero di operai: lo stesso Rostislav vi lavora a lungo, prima di decidere – in età matura, di completare gli studi per potersi iscrivere all’università. Anche lui ha qualche problema con le autorità governative nel corso del Sessantotto cecoslovacco: tuttavia, dopo il conseguimento del dottorato, lavora come ricercatore presso l’Accademia delle Scienze di Praga e fonda l’associazione “Amici dell’Italia”, con sedi sparse su tutto il territorio cecoslovacco e circa 6.000 iscritti. L’associazione organizza corsi di lingua italiana e promuove lo scambio di studenti tra Italia e Cecoslovacchia, in strettissima collaborazione con l’ambasciata italiana a Praga. Per questo suo impegno, con decreto del 30 luglio 2003 Rostislav Pietropaolo viene nominato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi “Cavaliere dell’Ordine della Stella della solidarietà italiana” (oggi: “Ordine della Stella d’Italia”), onorificenza che viene conferita agli italiani all’estero o agli stranieri “che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell’Italia”.

Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra sulla Gazzetta del Sud

Forgione riscopre la Grande Guerra

Presentato il libro del ricercatore di storia eufemiese

Articolo di Pino Fedele

Gazzetta del Sud 26 agosto 2018

È stato presentato nei giorni scorsi l’ultimo libro del ricercatore e storico Domenico Forgione Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra, frutto di quattro anni di ricerche condotte sul fondo documentario dei ruoli militari del Distretto di Reggio Calabria (conservato all’Archivio di Stato) e sull’Archivio del Comune di Sant’Eufemia.

Introdotti dalla giornalista Monia Sangermano, che ha moderato i lavori, si sono susseguiti – dopo i saluti istituzionali porti dall’assessore comunale alla Cultura, Teresa Borrello – gli interventi della direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, Fortunata Minasi, dell’editore de “Il Rifugio” Antonio Aprile, del giornalista Agostino Pantano ed a conclusione quello dell’autore “Dominic” Forgione.

Il dibattito ha visto la patecipazione non programmata degli scrittori Aldo Coloprisco e Giuseppe Pentimalli e del pittore e scrittore Domenico Antonio Tripodi, più noto come “L’Aspromontano”, che hanno lodato il lavoro di Forgione per l’accuratezza delle ricerche e per l’intento di ricostruire il ruolo del paese nella Grande Guerra.

In tutti gli interventi è stato evidenziato che Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra è destinato a costituire un esempio di sguardo sul passato ed al tempo stesso una finestra sul futuro di Sant’Eufemia in quanto l’autore – è stato affermato durante la presentazione – non ha semplicemente scritto un libro di storia, ma ha costruito una storia visiva.

*La didascalia della foto non è corretta. Da sinistra verso destra: Aprile, Sangermano, Forgione.

La presentazione del libro come l’ho vista e sentita

Cosa mi rimane della presentazione del libro? Se riavvolgo il nastro e riparto dalla fine, dalla composizione floreale che il giorno dopo ho portato al monumento dei caduti, la prima cosa che penso è che non l’avevo preparata. Non ci avevo pensato prima, ma a ben vedere è stata la cosa più naturale dopo un pomeriggio dedicato alla memoria dei soldati di Sant’Eufemia.

Tutto l’evento si è svolto con una linearità sorprendente, come se un regista ne avesse scritto la sceneggiatura. Ogni cosa al suo posto, ogni parola misurata, incastonata nel quadro di un pomeriggio per me indimenticabile. Eppure gli interventi non erano stati “studiati”. Nessuno di noi sapeva cosa avrebbero detto gli altri, al massimo ne intuiva il tema per grandi linee, in base al profilo dei relatori. Io stesso avevo un foglio con degli appunti da sviluppare, ma credo di averlo fatto soltanto per metà: alla fine, mi mancavano ancora parecchie cose da dire. Un pomeriggio volato via leggero, tra tantissime persone rimaste fino all’ultimo. Attente, coinvolte, emozionate.

Mi interessava legare la piccola storia a quella grande, come con la lettura della poesia di Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso”, un luogo che per gli studenti è il simbolo delle atrocità della guerra. Ma anche il luogo dove, nella stessa giornata (29 giugno 1916), morirono sei soldati di Sant’Eufemia, asfissiati dal fosgene e dal cloro dell’attacco chimico degli austroungarici. Corre una grandissima differenza tra “un” e “il”.

Ripenso alle notti trascorse al computer, spesso “ai computer” perché a lungo ho avuto bisogno di lavorare su due monitor. Sono soddisfatto perché ritengo di avere anche compiuto un atto di giustizia: tirando fuori dall’oblio due vittime della guerra i cui nomi non sono presenti nell’albo dei caduti, né tantomeno sono incisi sul monumento dei caduti (Giuseppe Ierico, Giuseppe Sofo); oppure “consegnando” alle rispettive famiglie le cartoline di Giovanni Siviglia e Antonino Sofo, scritte cento anni fa e mai giunte ai propri cari.

È stato toccante leggere l’emozione nei volti degli adulti intervenuti alla fine della presentazione per condividere con il pubblico i propri ricordi familiari. E mi ha riempito il cuore di speranza constatare l’attenzione dei giovani per quelle storie lontane che tanto hanno ancora da raccontare e da insegnare. C’è bisogno di sentirsi comunità e di poterlo rivendicare; di farlo pizzicando le corde giuste, sforzandosi di elevarsi dalla gretta quotidianità. Non esiste altra strada, se vogliamo sopravvivere a questi tempi così tristi.

Ripenso agli incoraggiamenti e all’attesa suscitati dagli “aggiornamenti” che ogni tanto pubblicavo sul mio profilo facebook: mi sono stati di grande aiuto. Non perché temessi di non farcela. La ricerca è stata lunga ma non pesante: niente è pesante quando si fa ciò che si ama. Ma è stato importante avvertire l’interesse di tante persone nei confronti del lavoro che stavo portando avanti.

I tanti messaggi ricevuti dopo la presentazione mi lusingano come uomo e come cittadino del mio paese, ancor prima che come studioso.

Tutto si tiene. Bisogna riuscire ad assecondare la propria indole, a coltivare le proprie passioni: scrivere, dipingere, recitare, suonare, cantare, ballare, praticare sport o qualsiasi altra attività. Se si fa del bene a se stessi, ci sono buone probabilità di fare del bene anche alla comunità nella quale si vive.

Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra – L’intervista al blog “Pont’i carta”

Ringrazio Pont’iCarta per questa intervista nella quale racconto il “dietro le quinte” di “Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra”. Colgo anche l’occasione per rinnovare a tutti l’invito per la presentazione del libro, mercoledì 22, alle ore 17.30. Se il meteo ce lo consentirà ci vedremo alla pineta comunale, altrimenti presso la sala consiliare del comune. Vi aspetto!

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato Domenico Forgione per parlare della sua ultima fatica letteraria. Si tratta di una ricostruzione dettagliata e ricca di particolari dei protagonisti eufemiesi nella Grande Guerra. Un lavoro di ricerca storica enorme, frutto di un metodo certosino e che ha bisogno veramente di tanta pazienza e passione. “Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra” è il titolo del libro, il che già è un promemoria sul contenuto del testo. Noi, con la nostra intervista abbiamo cercato di capirne di più, perché tra quelle trincee cento anni fa, siamo certi, tutti noi abbiamo lasciato un piccola parte della nostra storia. Buona intervista!

Come hai maturato l’idea del libro?

Da molti anni mi dedico alla ricostruzione della memoria del nostro paese e delle storie dei suoi protagonisti più o meno illustri, devo ammettere con una leggera preferenza per coloro che per diversi motivi in vita non hanno avuto notorietà: penso che scrivere sia impegno civile e opera di giustizia, di riconoscimento del valore di ogni piccola vicenda umana. Ogni vita, anche quella apparentemente più insignificante contiene una lezione nascosta dalla quale tutti possiamo imparare qualcosa, per questo merita di essere raccontata. Avevo già “sfiorato” il tema della Grande Guerra nel libro sulla toponomastica di Sant’Eufemia d’Aspromonte e già allora mi ero riproposto di scriverne, prima o poi. La molla è però scattata grazie ad un convegno tenuto presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria in occasione dell’apertura degli eventi per la celebrazione del centenario della fine della guerra. In quella circostanza pensai che era giunto il momento di impegnarmi in questa ricerca.

Scrivere un libro di questo tipo è molto complicato, soprattutto dal punto di vista delle fonti e dei confronti storici tra periodi diversi della Grande Guerra. Ci spieghi come hai utilizzato le fonti e il materiale storico a tua disposizione?

La prima guerra mondiale, per quanto sia un argomento al quale studiosi e memorialisti hanno sempre prestato molta attenzione, rimane un periodo storico nel quale a predominare è l’avverbio “circa”: per l’Italia, circa 650.000 caduti, un milione circa di feriti e 600.000 circa tra prigionieri e dispersi. Le sue cifre sono difficili da calcolare con esattezza, perché i dati a disposizione sono incompleti e a volte incongruenti. Ho intrecciato informazioni provenienti da più fonti per cercare di avvicinarmi quanto più possibile al dato reale: alla fine sono riuscito a ricostruire, più o meno approfonditamente, le vicende che interessarono 580 giovani di Sant’Eufemia. Dovrebbero mancare all’appello circa venti-trenta soldati (ecco che torna l’avverbio “circa”), per i quali o non è rimasta traccia, o queste tracce erano troppo flebili. La documentazione che ho utilizzato proviene dal fondo dell’Ufficio notizie dei militari della provincia di Reggio Calabria e da quello dei ruoli matricolari dei soldati, entrambi custoditi presso l’Archivio di Reggio Calabria, che ho esaminato per intero alla ricerca dei soldati di Sant’Eufemia. All’Ufficio anagrafe di Sant’Eufemia ho consultato i registri delle nascite, per le opportune verifiche su date di nascita, casi di omonimia e per individuare anche i nomi dei genitori di ogni militare, non sempre presenti nei documenti a disposizione. Ho inoltre spulciato gli atti di morte, utili per riportare in maniera precisa la data, le cause, il luogo del decesso e di sepoltura dei caduti. Per completare i medaglioni biografici ho infine incrociato i dati raccolti con quelli del sistema sanitario e con i riassunti storici dei corpi e dei comandi: questa operazione mi ha consentito di stabilire i luoghi esatti e i periodi di permanenza di ogni soldato sui fronti di guerra, i ricoveri e le convalescenze per ferite o malattie. I cinque grafici pubblicati nell’appendice del libro illustrano in sintesi le cifre della partecipazione eufemiese alla prima guerra mondiale.

I ragazzi di allora fecero l’Italia senza saperlo?

Certamente la Prima guerra mondiale rappresenta il primo passo del processo di nazionalizzazione delle masse che caratterizza, non solo in Italia, la prima metà del Novecento. Quei ragazzi “fecero” l’Italia nel freddo, nella fame e nella sporcizia delle trincee: lì matura il seme di un sentimento nazionale, tra soldati che spesso fanno fatica a comunicare tra di loro perché ognuno parla il dialetto del proprio luogo di origine. Da questo punto di vista la Grande Guerra chiude il processo risorgimentale: difatti, sulla medaglia commemorativa istituita nel 1920 si legge “Guerra per l’Unità d’Italia 1915-1918”. È altrettanto vero che soldati per lo più analfabeti non potevano avere una sviluppata coscienza politica, né erano al corrente di quello che stava succedendo in tutta Europa. Il loro mondo era molto più ristretto: una delle maggiori preoccupazioni, ad esempio, era riuscire a farsi concedere una licenza nei periodi in cui c’era più bisogno di braccia nei campi, per la semina o per il raccolto.

A 100 anni dalla Grande Guerra, la memoria storica gioca un ruolo nella vita culturale nostrana?

La memoria storica è una pianta che va innaffiata di continuo affinché non appassisca. Dalle reazioni agli articoli di storia scritti per il mio blog deduco che i lettori desiderano conoscere il proprio passato, sentirsi parte di una storia comune, ricercare i tratti di un’identità collettiva. In generale però mi sembra che oggi ci si scontri con due ordini di problemi. Il primo è dato dalla scarsa attenzione che purtroppo a tutti i livelli si registra nella destinazione di fondi per la cultura. Fare ricerca comporta un dispendio di risorse al quale in genere non corrisponde alcuna gratificazione economica. Per tale ragione la ricerca rimane sostanzialmente confinata in ambiti ristretti: chi vive fuori dai circuiti accademici può fare leva esclusivamente sulle proprie forze. Il secondo problema ha a che fare con le conseguenze della odierna e diffusa tendenza “de-specialistica”: con lo sforzo di un clic oggi tutti riteniamo di essere medici, avvocati e, di conseguenza, anche storici. Ma la ricerca storica richiede senso di responsabilità, rigore nello studio e nella metodologia, approccio scientifico.

Gli ultimi due versi del Piave dicono “la Pace non trovò né oppressi né stranieri”: oggi si parla molto di stranieri e poco di oppressi, siamo davvero in pace?

Come nella Bisanzio di Guccini, viviamo sospesi tra due mondi e tra due ere. Ci stiamo lasciando alle spalle l’epoca del Novecento, ma ancora non si è capito bene cosa ci riserverà il XXI secolo. Da qui il senso di spaesamento e di disagio che proviamo in questo tempo di mezzo, irto di contraddizioni e di problematiche complesse che l’ondata di populismo attuale non sembra in grado di affrontare concretamente, al di fuori di una prospettiva propagandistica, tanto strumentale quanto inconcludente. Si parla molto di stranieri e poco di oppressi, è vero. Ma io credo che valga sempre il monito di don Milani: «Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri».

Hai scritto tanti libri sulla storia di Sant’Eufemia, ma credo che questo sia quello che più di tutti possa entrare nell’intimo di molte storie paesane, magari dimenticate. Una sorta di moto continuo e di linea parallela che lega nonni e nipoti, madri e figli. Senti che anche per te è così, e cosa ti aspetti da questo libro?

Sì, il significato ultimo di queste pagine risiede proprio nel filo rosso che lega fatti ignoti e lontani nel tempo con il presente. Siamo figli anche di quelle storie di fango e di freddo, di viltà e di coraggio, di inconscio senso del dovere nei confronti di una patria non sempre benevola con il Sud e con la sua povera gente. Mi sono emozionato nel ricostruire la vicenda militare, che in famiglia non conoscevamo, del mio bisnonno materno Carmine Candido, sul cui foglio matricolare ho potuto leggere l’encomio solenne ricevuto per una ferita riportata durante un assalto alle trincee nemiche a Bosco Triangolare, nel corso della Seconda battaglia dell’Isonzo. Mi auguro che i lettori provino la stessa emozione davanti alle proprie storie familiari e che le sofferenze patite da questi soldati facciano riflettere sulla barbarie di ogni guerra.

La colonia estiva dell’Agape

Anche questa è andata. È la frase che ci ripetiamo ogni anno, dopo avere riaccompagnato a casa l’ultimo dei nostri amici. Significa che tutto è andato bene, che piccoli e inevitabili contrattempi sono stati superati senza particolari difficoltà, che i ragazzi si sono divertiti e noi pure. Possiamo rilassarci, perché inevitabilmente la responsabilità un po’ si sente. Ma è proprio quella una fonte di gratificazione, perché 12 ragazzi che hanno comunque bisogno di particolare attenzione sono stati affidati alle nostre braccia e alla nostra esperienza.

Quest’anno si sono registrati graditi ritorni sia tra gli assistiti che tra i volontari. Anche il meteo ci è stato amico, tanto che non si è dovuto rinunciare nemmeno ad un giorno di mare. Certo, un po’ di magone alla fine c’è: alcuni dei nostri ragazzi per quest’anno non torneranno più in spiaggia e, come noi, aspetteranno la prossima estate per schizzare acqua, giocare con la palla, stare sdraiati sotto l’ombrellone, raccogliere sassi colorati. Si vorrebbe fare di più, si dovrebbe fare di più, ma si fa quel che si può per mantenere un’iniziativa importante che – è bello ricordarlo – la comunità eufemiese sostiene da sempre.

La sostiene in tanti modi. Ad esempio quest’anno ci ha fatto emozionare il meccanico che ha eseguito alcuni lavori sul pulmino senza volere essere pagato: «Pe’ figghioli» – la sua risposta quando gli abbiamo chiesto quanto gli dovessimo. E non dimentichiamo (anzi cogliamo l’occasione per ringraziare) i tanti amici dell’Agape che a fine anno partecipano al “veglione di solidarietà”, finalizzato proprio alla raccolta di fondi che poi vengono spesi soprattutto per l’organizzazione della colonia estiva.

Due le novità, molto positive e apprezzate. La collaborazione con la Scuola dell’infanzia cattolica “Padre Annibale” ci ha consentito infatti di avere la disponibilità di un secondo pulmino, che ha ridotto di parecchio il ricorso alle macchine dei volontari; quella con il liceo scientifico “E. Fermi” ha invece fatto provare l’esperienza del volontariato a diversi studenti che si sono rivelati di grande aiuto per l’associazione. La speranza è che il seme piantato cresca e che la cultura del volontariato si diffonda sempre di più tra i giovani del nostro paese.

Per stare bene bisogna saper trovare la gioia nelle cose apparentemente piccole: la ragazza che torna appositamente dalla struttura di Cosenza dove vive per venire al mare con noi; quella che dopo un anno di pausa ci ha messo nuovamente allegria cantando “Azzurro”; il bambino che ha realizzato il sogno di toccare la boa grazie ai due volontari che l’hanno portato dentro aggrappato al collo; tutti gli altri che in una settimana hanno riempito le nostre vite con il loro affetto.

Che colore ha la felicità? L’azzurro del mare e del cielo, con il sottofondo di un vociare allegro.

Chiedi chi erano i Wood

Nell’estate del 1969 c’era stato il festival di Woodstock, la tre giorni di musica più celebrata della storia, mentre negli anni Settanta la band inglese “The Who” passava da un successo all’altro. Influenze che arrivano in provincia con qualche anno di ritardo, ma con un’immutata carica di rivoluzionare costumi e tendenze di una società che il ’68 aveva stravolto. Riguardando a quegli anni balza evidente che il desiderio di cambiare il mondo era uguale per i giovani di Milano, Berkeley o Sant’Eufemia d’Aspromonte. I più impegnati erano attivi nelle scuole, nelle università e sui luoghi di lavoro. Poi c’era chi “faceva politica” con comportamenti individuali trasgressivi, spesso non compresi da una comunità che restava fondamentalmente arretrata, incapace di avvertire il vento di un cambiamento epocale. Minigonne e capelli lunghi non passavano inosservati in un paesino dell’Aspromonte: eppure ci furono ragazzi e ragazze che “sfidarono” genitori e benpensanti in nome di una libertà che era anche quella di vestirsi a proprio piacimento.

La musica diventa il grimaldello per scardinare vecchie convenzioni; le note, ali sulle quali fare volare il sogno di un mondo governato dalla fantasia, dalla bellezza, dall’amore. È il periodo d’oro per i complessi musicali, che si costituiscono un po’ ovunque e consentono inedite opportunità di incontro e relazione tra i due sessi.

Nascono così a Sant’Eufemia nel 1973 i “Wood”, il cui nome è un omaggio al paesaggio locale e, per assonanza, un richiamo esplicito al gruppo di Pete Townshend. La formazione iniziale è composta da Cosimo Luppino (chitarra elettrica e voce), Totò Orlando (tastiere), Natale Condello (batteria), Armando Calabrò (basso), ai quali in un secondo momento si unisce Mimmo Lupoi (chitarra acustica e voce). Qualche anno prima avevano in realtà segnato il cammino i “Pupi 32”, fondati dai cugini Pupo (entrambi sedicenni, da cui il nome): Vincenzo alla chitarra, Mimmo alla tastiera e voce, Cecè Tripodi al basso, Cesare Bille alla batteria. I Wood raccolgono però l’eredità di un altro gruppo, i Sud Boys (o Ragazzi del Sud): Luigi Nolgo (voce), Saverio Infantino (chitarra), Pino Fiorentino (chitarra da accompagnamento), Gaetano Chirico (batteria), Totò Orlando (tastiere) e, nella fase finale, Cosimo Luppino. Saranno proprio questi ultimi due a fare da trait d’union tra Sud Boys e The Wood, dopo le defezioni di coloro che per motivi di studio o di lavoro sono costretti ad andare via dal paese.

Totò Orlando è il componente che ha più familiarità con note e spartiti per via del genitore, il Maestro Vincenzo Orlando, clarinettista uscito dal conservatorio di San Pietro a Majella, anche se il colpo di fulmine, in lui, scocca ascoltando il suono della tastiera dei Pupi 32. Cosimo Luppino è un eclettico chitarrista infatuato di Carlos Santana, le corde della sua Gibson SG Custom “diavoletto” sprigionano sonorità che toccano l’anima. Natale Condello, che si innamora della batteria assistendo alle prove dei Sud Boys nel “basso” di don Pepè Chirico (medico condotto, papà di Gaetano), racimola fortunosamente una Hollywood Meazzi d’ennesima mano a Messina. Armando Calabrò, che come Mimmo Lupoi è di Sinopoli, porta in dote il basso dal disciolto gruppo musicale “Angeli azzurri”.

La band è composta da “bufali” e “locomotive”. I primi (Luppino, Condello) suonano ad orecchio, si lasciano trascinare dall’istinto, azzardano soluzioni creative: come il bufalo di De Gregori scartano di lato e per questo, ogni tanto, cadono. I secondi (Orlando, Calabrò) sono fedeli esecutori dello spartito, locomotive dalla strada segnata. La forza del gruppo è nell’equilibrio tra queste due spinte, l’estro di Luppino ricondotto da Orlando a struttura musicale ordinata.

Il repertorio dei ragazzi, nazionale e internazionale, viene costantemente arricchito dalle musicassette pirata acquistate nel mercato domenicale e dall’ascolto religioso di programmi radiofonici che divulgano le novità musicali del momento: “Per voi giovani”, condotto tra gli altri da Carlo Massarini e Raffaele Cascone; “Supersonic” (Tullio Grazzini), “Pop-Off” (Maria Laura Giulietti, Massarini, Cascone e altri).

Mimmo Lupoi incrementa le soluzioni artistiche e la scaletta del gruppo, ma soprattutto consente un salto di qualità significativo con l’acquisto di un impianto voce Montarbo da 700 watt, per quei tempi e in quel contesto un vero e proprio lusso. Come i loro predecessori i Wood suonano in paese e nel circondario, in occasione di serate danzanti, veglioni di capodanno, matrimoni e feste. Le trasferte sono avventurose: su un pulmino Volkwagen noleggiato oppure stipati dentro un’unica vettura, propria o di fortuna quando riescono a strappare un passaggio.

Sono ragazzi pieni di vita che al di là delle esibizioni sul palco fanno musica estemporanea, correndo a sperimentare per ore ed ore nuove soluzioni, quando non tirano tardi in piazza con chitarre e bongo, aggiungendo un pizzico di magia al cielo stellato dell’estate eufemiese. Qualcuno storce il naso («Che fanno questi?»), altri approvano quella sana goliardia che li spinge a parlare con un’inflessione nordica in un concerto tenuto a Gallico, pubblicizzato con una locandina geniale: “per la prima volta in Calabria”. Per una settimana, a Delianuova curano l’accompagnamento dei concorrenti dello “Zecchino Deliese”, ma eseguono anche brani propri, rifacendosi all’esperienza dei Sud Boys che qualche anno prima avevano organizzato nei locali del cinema di Sant’Eufemia un partecipatissimo festival per ragazzi.

Ogni tanto qualcuno passa a trovarli mentre provano nel primo piano che si affaccia sulla centralissima via Maggiore Cutrì. Dall’altro lato della strada c’è la sede della camera del lavoro e da lì accorre ebbro di gioia il segretario Vincenzo Gentiluomo (“u brigghiu”), per la storica vittoria del partito comunista e l’elezione a sindaco del professore Peppino Pentimalli: «Abbiamo vinto! Abbiamo un sindaco comunista! Suonate bandiera rossa!» – la richiesta, esaudita, mentre sotto una folla festante canta l’inno dei lavoratori.

La storia dei Wood è un’esperienza che si esaurisce quando prendono il sopravvento le necessità materiali dei suoi componenti, alcuni dei quali sono costretti all’emigrazione. Una parentesi esistenziale che tuttavia chiarisce la visione di una generazione, affascinata dallo spazio sconfinato della prateria e dal sogno inteso – alla Ivano Fossati – come elemento fondamentale della vita di ogni giovane: “un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle […]; un tempo sognato, che bisognava sognare”.