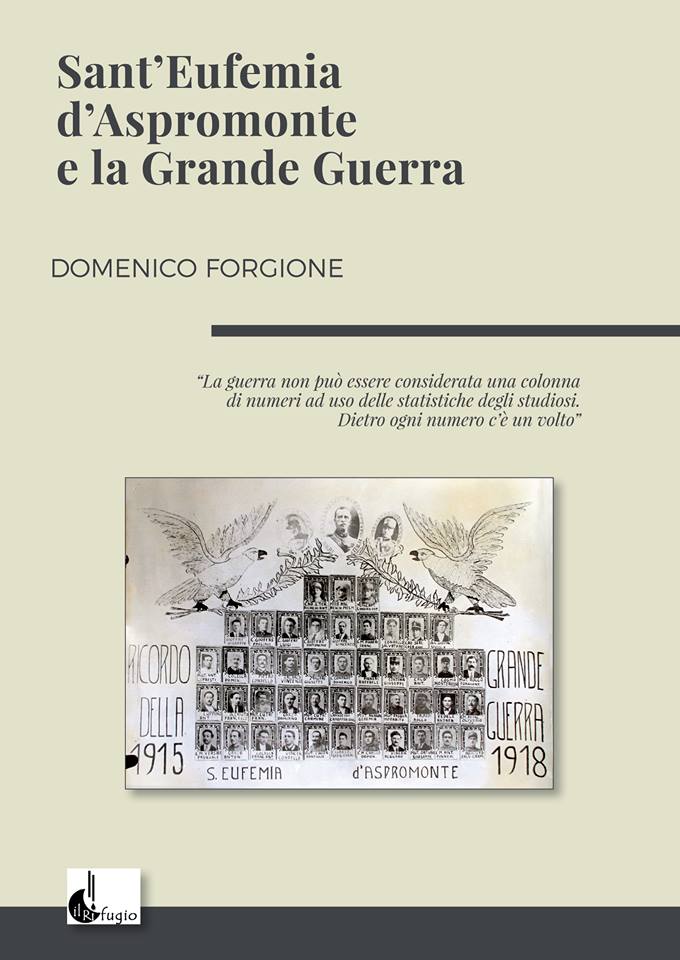

Pubblicato sul blog Pont’I Carta: Il femioto Mimì Occhilaudi “u poeta” e le lettere dal fronte nella Grande guerra

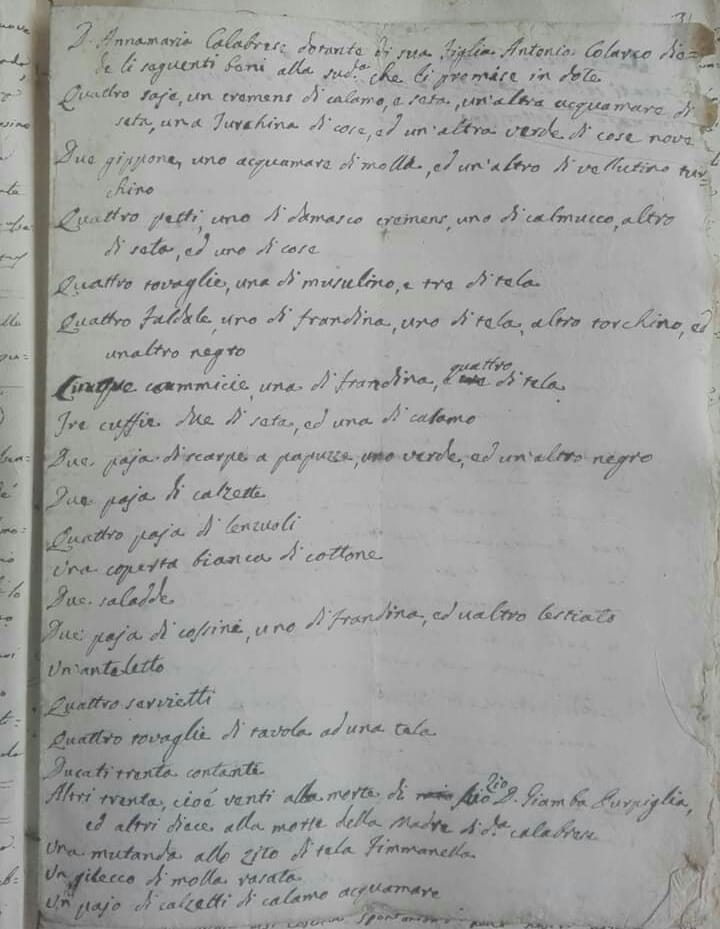

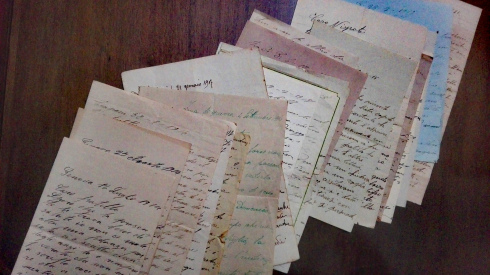

Domenico Occhiuto, meglio conosciuto come Mimì Occhilaudi “u poeta” (Sant’Eufemia d’Aspromonte, 24 giugno 1894 – Reggio Calabria, 2 novembre 1969), fu uomo solitario, che visse con profonda amarezza il mancato riconoscimento del valore letterario delle sue liriche. Proprio per questo è giunta a noi soltanto la selezione di componimenti “Polvere senza pace. Il rogo, la cenere, il vento” (1968) e qualche poesia sparsa, mentre la maggior parte della sua produzione è andata dispersa. Tuttavia, le carte (lettere, appunti, considerazioni) salvate da Agostino Tripodi dopo la morte di Occhilaudi, oggi a disposizione di chi scrive, permettono di comprendere più a fondo il personaggio, ma anche di ricostruire uno spaccato storico-sociale significativo.

Di particolare interesse appaiono le lettere (circa venti) ricevute da Occhilaudi nel periodo della Prima guerra mondiale, alla quale egli stesso partecipò pur non prendendo parte ai combattimenti, a differenza del fratello Francesco, maggiore di tre anni. Quando invia le prime, Francesco ancora si trova a Trapani, dove la sua compagnia sta effettuando l’addestramento. Anche questa fase comporta problematiche di non facile soluzione. Gli serve denaro, che non ha e che richiede con insistenza:

«Io qui sono senza un soldo – si lamenta il 30 gennaio 1916 – e ve l’ho scritto più di una volta e voi altri non la volete capire; in due mesi che io sono qui mi avete mandato lire cinque, che gli altri se li fumano in una settimana […]. Io mi avvilisco: non so cosa devo fare, devo pagare la lavandaia che mi lava la biancheria, e questa è la prima cosa necessaria; si capisce, non devo stare sporco e voi altri questo non lo volete sapere».

Il 13 febbraio spiega in maniera analitica le spese che deve quotidianamente sostenere:

«La mattina ho bisogno di quattro soldi per comprarmi due [soldi] di pane e due di formaggio di qualche cosa perché fino alle undici non sono capace di stare, e sono i primi quattro soldi; poi mi devo cambiare due volte alla settimana se no gli insetti ci succhiano tutto il sangue, e ci vogliono due soldi per una camicia, due soldi per le mutande, due soldi per la maglia ed altre due soldi per le calzette; e sono sedici soldi alla settimana di sola lavanderia, [in] più ci sono i fazzoletti, [le] cravatte e alla sera ho bisogno di mangiare qualche altra cosa: mangiando roba asciutta sempre, ci vogliono quaranta cinquanta centesimi, e questi sono di prima necessità se no la corsa [dell’addestramento] non si può fare. […] non bastano neanche venti lire al mese facendo molta economia, e invece a voi altri vi sembrano troppo. Se sapessi quanto si soffre!».

Il rancio è pessimo. Francesco scrive al fratello che a pranzo viene distribuita “un po’ di pasta cattiva, che io non la mangio mai (anzi, ho cercato di abituarmi, ma fu impossibile)”, mentre la sera, dopo un giorno di dura esercitazione, a soldati “più stanchi che vivi” tocca soltanto “un po’ di brodo”. La giornata tipo inizia alle sei con la sveglia e, subito dopo la rassegna, “via di corsa per mezzora di continuo; poi ci fanno andare un po’ al passo e poi di nuovo di corsa fino alle undici; a mezzogiorno di nuovo in riga e fino alle due di passo e di corsa; poi dieci minuti di riposo e da capo fino alle quattro [per] fare istruzione di guerra”.

Le cose non vanno meglio di notte. Riposare è quasi impossibile, a causa della presenza di cimici e pidocchi. Sempre il 30 gennaio Francesco scrive che “qui si patisce molto, specialmente per il dormire: abbiamo un pagliericcio con poca paglia e una coperta e niente più, senza lenzuola e per terra; io ho le carni tutte che mi bruciano”. Il 13 febbraio precisa:

«Devo dormire per terra con un po’ di paglia, senza lenzuola, vestito in mezzo ai pidocchi che ce n’è così tanti che alla notte non ci lasciano dormire: ce la facciamo sempre grattando e abbiamo il corpo tutto scorticato; questo succede perché siamo ammassati come le pecore, in una camera che in tempo di pace dormivano nove soldati, adesso ne dormono diciannove-venti, ed è appunto per questo [che] c’è tanti insetti».

Ci si consola considerando che “ce n’è tanti alla frontiera [fronte] che patiscono più di noi” e ripetendo che “qualche volta [la guerra] deve finire: così [ci] facciamo coraggio”, anche se proprio in quei giorni i primi commilitoni vengono spediti nelle zone dei combattimenti:

«Qui si incomincia a mandare soldati della nostra compagnia alla frontiera a sorteggio e chi esce deve partire».

Qualche mese dopo lo stesso Mimì, che l’anno precedente era stato riformato, viene dichiarato abile ai servizi sedentari e arruolato con la mansione di telegrafista. Il 16 luglio 1916 da Bagnara Annunziatina Dato gli scrive una lettera che fa capire quanto la propaganda e la retorica patriottica fossero diffuse tra la popolazione:

«Nell’ora presente la Patria ha bisogno di sacrificio, di entusiasmo ed io benché non avete bisogno di esortazione pure sento il desiderio di incoraggiarvi; forse non sarete destinato ad andare lassù (anzi ve lo auguro di cuore), forse non farete conoscenza col rombo [del cannone] con le palle che incessantemente fischiano mietendo vittime e avvolgono in un turbine vertiginoso tante giovine esistenze. Quante vite sacrificate; quanto sangue non scorre a bagnare ed inzuppare quelle vette? Ah! Cari giovani che sulle alte vette del Trentino e sul Carso sarete destinati a versare il vostro sangue per la grandezza e la libertà della Patria nostra pugnate con coraggio, fidate nella forza Divina e la vittoria sarà nostra. Il nostro secolare nemico sarà scacciato dalle nostre terre: sì, dovrà abbandonare e per sempre ciò che non gli appartiene; la sua tirannia dovrà spezzarsi».

Annunziatina riferisce che Francesco in Trentino ha anche assistito ad un bombardamento “di circa 16 ore continue” e si augura “che finisca presto quest’immane flagello, che ritorni ovunque la tranquillità e la sospirata pace”. Scrive il 16 luglio, il giorno della Madonna del Carmine (“Sì, la Madonna impetrerà la pace: oggi è la sua festa, si è tanto pregato per questa benedetta pace. Potrà non ascoltarci?”), alla quale lei stessa ha espresso un voto:

«Riderete di una promessa che abbiamo fatto insieme a Rosina? Sapete qual è? Che se la guerra ci risparmierà tutti coloro che ci appartenete, andremo alla Madonna della montagna. È un’esagerazione ma pure potete immaginare il nostro desiderio che tutti potrete ben presto ritornare sani e salvi in famiglia».

Il 7 febbraio 1918 Francesco scrive a Mimì da San Nazario (Vicenza), dove si trova di passaggio. Dopo la disfatta di Caporetto, nell’esercito regna ancora un po’ di confusione. Lui è destinato al Corpo d’armata italiano in Francia, che si sta organizzando proprio in quei giorni:

«Per adesso mi trovo in marcia, per questa sera mi trovo in questo paese, ma domani si va via. Facciamo due giorni di marcia e uno di riposo. Andiamo sul lago di Garda e poi di là ci portano in Francia. Non c’è mai fine con questa ritirata […]; ci stanno facendo girare l’Italia a piedi, palmo per palmo».

Le notizie che giungono a Mimì dal paese non sono allegre. Non c’è infatti soltanto la guerra a mietere vittime: si muore anche di “spagnola”, l’epidemia influenzale che in Italia causa circa 400.000 vittime nel biennio 1918-19. Il 12 ottobre sua zia Angela gli fa sapere che Saruzza, la sorella di Mimì affetta da malattia mentale (in quel periodo ricoverata nel manicomio di Palermo), “ha preso anche lei la malattia spagnola, ma in grazia di Dio si è quasi ristabilita di questa maledetta malattia ed è convalescente”. A Sant’Eufemia la situazione è però un po’ migliorata rispetto a pochi mesi prima: «Da noi si è alquanto allontanata, ma sempre ne muoiono ancora 3 e 4 al giorno, mentre ci furono i giorni di 13 e 14».

Nel 1941 Bruno Gioffrè avrebbe rievocato quel periodo drammatico nell’autobiografico “Quarant’anni in condotta”:

«Ottanta martiri diede al mio paese la guerra in tre anni e mezzo: più di duecento il grippe settico, detto volgarmente la spagnuola, in meno di tre mesi! E che fatiche e che ansie! Centinaia di casi al giorno, tutti gravissimi, diffusione fulminea da casa a casa, da quartiere a quartiere. […] I cadaveri restavano in casa per più giorni, e lo sconforto avviliva gli animi anche più forti».

Cattive notizie provengono infine anche dal fronte economico, piegato dall’annata disastrosa del raccolto delle olive e delle mele:

«Ulive per quest’anno non ce ne sono; […] mele ce n’erano, [ma] siccome son passati sei mesi senza piovere un’ora, restarono tanto piccine che servirono due parti per i maiali e una per i cristiani».

Ma la zia è donna di fede, per nulla incline allo scoraggiamento e pronta a sopportare tutto. Per cui, anche se la qualità delle mele non è eccelsa e poche sono quelle mangiabili, Angela Occhiuto conclude la lettera con le speranzose parole “sempre si ringrazia Dio che ce li fa provare”.

*Avvertenza: sui brani tratti dalle lettere si è reso necessario un minimo di correzione, in modo da rendere il testo più fluido e comprensibile. Sono intervenuto esclusivamente sulla punteggiatura, che era praticamente inesistente, e sugli errori ortografici più macroscopici.