Forse sono state esagerate. Forse potevano evitare di violare la cattedrale di Cristo Salvatore, cuore pulsante della Chiesa ortodossa russa. Forse sono esibizioniste in cerca di visibilità. Concesso. Però la condanna a due anni di lavori forzati per un reato d’opinione (anche se la sentenza parla di “teppismo religioso”) è abnorme.

E poi, tra il gruppo punk russo Pussy Riot e Vladimir Putin, il cui sport preferito è la sistematica violazione dei diritti umani e la disinvolta eliminazione, con le buone o con le cattive, degli avversari politici, non si pone neanche il problema di scegliere da che parte stare.

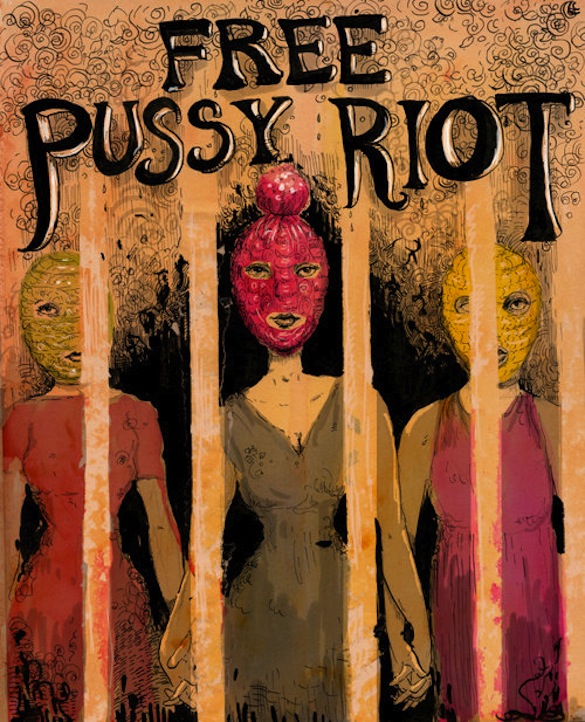

Dalla parte di Nadia Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich e Maria Alyokhina, le tre ragazze che il 21 febbraio scorso diedero vita a balletti (“danza satanica”, per i giudici) e canti di protesta in un luogo sacro per condannare l’appoggio dato dalla chiesa ortodossa a Putin, con il viso coperto da maschere colorate diventate ora il simbolo delle manifestazioni pro Pussy Riot.

Per Voltaire, il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Aggiungo io, anche dall’esistenza o meno, sul suo territorio, di strutture di “correzione” attraverso il lavoro che rimandano alle tragiche esperienze dei gulag sovietici, dei laogai cinesi, dei campi di rieducazione cambogiani. D’altronde, “il lavoro rende liberi” era il beffardo biglietto da visita che sovrastava l’ingresso di Auschwitz.

Che le manifestazioni “situazioniste” siano spesso al confine della legge, è risaputo. Che possano costare due anni di lavori forzati è medioevo.