Girovagando nel web, mi sono imbattuto in una votazione sugli album dei Pink Floyd, la band inglese composta in origine da Syd Barret (chitarra e voce), Roger Waters (basso e voce), Nick Mason (batteria) e Richard Wrigth (tastiera), ai quali quasi immediatamente si unì David Gilmour (chitarra e voce) per supportare e infine sostituire Barrett, annientato dai propri demoni e dall’LSD. Un passaggio fulmineo e sfavillante nella storia del rock psichedelico che in seguito ispirò ai Pink Floyd l’album Wish you were here – in particolare, la canzone Shine on you crazy diamond – e, in parte (essendo prevalente l’autobiografia di Waters), il personaggio Pink nel monumentale The wall, “concept album” diventato anche film (regia di Alan Parker, con Bob Geldof nel ruolo del protagonista).

Devo però mettere le mani avanti. Non sono un esperto di musica. Quello che so sui Pink Floyd l’ho appreso quasi passivamente e senza accorgermene, come aria che si respira. Merito di mio fratello Luis, “pinkfloydologo” d’eccezione: tutto quello che è stato scritto, tutti i dischi (poi cd), tutte le videocassette (poi dvd), persino due tatuaggi, uno tratto dalle immagini dell’album The wall, l’altro da The division bell. Un giubbotto di jeans, che credo ancora conservi, sul quale ai tempi del liceo fece ricamare la copertina di The wall. Ecco, lui può dibattere indifferentemente e con rara competenza degli inizi psichedelici e degli anni della maturità; conosce le biografie di ogni singolo componente; sa tutto sulla genesi di ogni canzone e album; di tutte è in grado di recitarne il testo, in inglese e in italiano. Sa indicare con esattezza l’ingresso della batteria di Mason in Atom hearth mother (9.09: “ascolta ora 50 secondi di perfezione”), quella batteria che nella canzone In the flesh? diventa una raffica. Sa tutto, ma proprio tutto, sugli assoli di Gilmour, sublimati nella straordinaria Comfortably numb. Può anche fare una lezione su una canzone strumentale mai incisa ed eseguita soltanto dal vivo (Reaction in G), che forse gli stessi Pink Floyd non ricordano. I suoi dischi sono cimeli, suonati soltanto una volta per essere copiati sulle musicassette (all’epoca non esistevano cd). Poi sono stati idealmente messi dietro una teca, con il divieto assoluto, per chiunque, di toccarli.

Io non so scegliere tra The dark side of the moon e The wall. E anche a costo di andare controcorrente, penso che The final cut (l’ultimo prima dell’uscita di Waters, 1983) sia un grandissimo album.

Per me la musica è soprattutto pelle d’oca. È l’emozione di Time, che cantavo con mio fratello sotto la doccia (lui le strofe di Gilmour; io quelle di Wright); oppure la pace di Marooned, pezzo strumentale che ascolto quando devo prendere una decisione importante o raggiungere il massimo della concentrazione (ai tempi dell’università, prima di un esame). È l’emozione del concerto a Cinecittà, il 20 settembre 1994, al quale non potevamo mancare. Soprattutto dopo che, ancora minorenni, ci eravamo persi quello di Venezia, nella tournée del 1989. Prendemmo il treno insieme al nostro amico Cosimo e arrivammo di primo mattino davanti ai cancelli, ancora chiusi. Non c’era nessuno. Mio fratello ci proibì di muoverci, perché “dovevamo” entrare per primi e arrivare sotto il palco. E così fu. Tredici ore di attesa per un’esperienza straordinaria, condensata dalla sua battuta al sacerdote-professore di religione del liceo: “ha presente uno che prega, prega e di colpo gli appare la Madonna? Ecco, quando sul palco è spuntato Gilmour, credo di avere provato una cosa del genere!”.

L’addio alle scene di Ivano Fossati

Ivano Fossati ha annunciato il suo ritiro dalle scene, anche se dovrebbe continuare a scrivere canzoni. Speriamo. Perché un conto è non fare più tournée, comprensibile dopo quarant’anni di carriera, altra cosa dovere fare a meno delle considerazioni acute di un cantautore sempre attento e sensibile alle trasformazioni della nostra società. Non credo che la sua sia una trovata pubblicitaria per sponsorizzare il suo ultimo album, “Decadancing”. Non sarebbe nel suo stile e non ne avrebbe neppure bisogno. Non è mai stato un artista particolarmente interessato agli aspetti commerciali della professione.

Scegliere tra tutta la sua vasta produzione non è facile. D’istinto direi “La costruzione di un amore”, raffinata rappresentazione di un amore portentoso, anche se per ragioni personali metto al primo posto la collaborazione con Fabrizio De André, “Anime salve”, magnifico album-testamento lasciato da Faber al suo pubblico. Pensando però al significato che una canzone può assumere in un determinato momento storico, non posso non andare con la mente alle giornate in cui “La canzone popolare” accompagnò la vittoria dell’Ulivo di Prodi, nel 1996. Una stagione di grandi speranze, nella quale i sogni traevano nutrimento dalla sensazione che una svolta potesse essere possibile. Poi le cose andarono come si sa e Berlusconi si rivelò ben altro che un’anomala parentesi. Tanto che, dopo quindici anni, pur declinante e ora sì sconfitto (dalla storia se non altro), è ancora sul ponte di comando. Peccato. È stata un’occasione persa, che in tanti non sono riusciti a comprendere.

In una celebre scena di “Palombella rossa”, Nanni Moretti/ Michele Apicella sbotta: “le parole sono importanti!”, dopo avere rifilato un ceffone alla giornalista che lo sta intervistando. Anche le canzoni. Basta pensare agli inni scelti dal partito democratico nel dopo-Prodi. Il buonista “Mi fido di te” (Jovanotti), per esempio, con Veltroni candidato a presidente del consiglio, nel 2008. Si sono fidati in pochi, anche se si è trattato del migliore risultato raggiunto dai democratici, poco più del 33%, ottenuto però cannibalizzando il voto a sinistra, dove sono passati a migliore vita Rifondazione e i Comunisti italiani. O la bersaniana “Un senso” (Vasco Rossi). Parole che sono un programma: “Voglio trovare un senso a questa storia anche se questa storia un senso non ce l’ha”. Non proprio il massimo, per uno che cerca di fare proseliti. Lo stanno ancora cercando, questo benedetto senso. Referendum sì o referendum no? Elezioni anticipate o governo di responsabilità nazionale? Alleanza con Di Pietro e Vendola o con Casini? Si brancola nel buio.

Ecco, il prossimo inno potrebbe essere “Senza luce”, cover italiana della famosissima “A Wither Shade Of Pale” dei Procol Harum, interpretata dai Dik Dik (testo di Mogol): “Han spento già la luce/ son rimasto solo io/ e mi sento il mal di mare/ il bicchiere però è mio/ cameriere lascia stare/ camminare io so/ l’aria fredda sai mi sveglierà/ oppure dormirò”. Sì, bravo, continua a dormire.

La lotteria

Il numero estratto sulla ruota della disperazione è il 26. Numeri invece delle persone e dei loro volti, anche questa è una tragedia. Se vedessimo le facce di questi sventurati, non soltanto il telo azzurro come il mare dei loro sogni a coprire corpi asfissiati, sarebbe diverso. Saremmo tutti più umani. Riusciremmo a comprendere cosa vuol dire stare dalla parte dei “sommersi” e quanto possa essere casuale ritrovarsi tra i “salvati”, proprio come nell’universo concentrazionario descritto da Primo Levi.

Capiremmo che ritrovarsi in sessanta stipati nel vano motore di una carretta del mare stracolma di migranti, piuttosto che sulla tolda, all’aria, è una questione legata esclusivamente alla cesoia di Atropo. Basta che qualcuno dica: “sotto si sta meglio, senza sole di giorno e senza freddo la notte” e si scende, forse contenti per avere avuto la soffiata giusta prima degli altri. Ma si muore, dopo tre giorni passati incollati uno sull’altro, per i miasmi dei motori e per le bastonate degli scafisti che risospingono sotto chi tenta di uscire da una vera e propria camera a gas.

“Ma non era così/ che mi credevo di andare/ no non era così/ come un ladro, di notte/ in mano a un ladro di mare”, canta Gianmaria Testa in Rrock. No, non è così per nessuno dei disperati che tenta di sfuggire a un destino di miseria affidando la propria vita ai trafficanti di carne, in molti casi anche indebitandosi per un punto interrogativo. Come altro definire un viaggio rischiosissimo, su pescherecci traballanti che si inabissano alla prima onda alta? È ancora vivo il ricordo del naufragio dell’aprile scorso nel canale di Sicilia, costato la vita a 250 migranti partiti dalla Libia su un barcone, probabilmente dopo un interminabile ed estenuante viaggio attraverso il deserto, in fuga dai Paesi più poveri e insanguinati dell’Africa.

Corpi gonfi d’acqua, quando si riesce a recuperarli, o asfissiati, come nella tragedia accaduta al largo di Lampedusa. Corpi – a volte portati a destinazione, a volte gettati a mare – dei più deboli o di coloro che si ammalano e non ce la fanno. Corpi che vengono risucchiati dal deserto, volti anonimi sui quali, più di un anno fa, ha fatto luce un reportage di Fabrizio Gatti sulle stragi che possono comportare i rimpatri previsti dagli accordi bilaterali tra Italia e Libia.

Sulla vita dei migranti si giocano spesso partite strumentali, alimentate dalla paura di una consistente parte di opinione pubblica. Un po’ quello che avveniva nei nostri confronti “quando gli albanesi eravamo noi”, per dirla con il titolo di un libro di Gian Antonio Stella. Anche allora i “vascelli della morte” non sempre arrivavano a destinazione, come accadde nel 1891 al largo di Gibilterra, quando il naufragio dell’Utopia provocò la morte di 576 Italiani.

Proprio il rispetto che dobbiamo alla nostra storia e ai drammi dolorosissimi vissuti dall’emigrazione italiana ci impone di non scadere nella polemica politica del “foera di ball”, ogni volta che lo straniero fornisce il pretesto per affidarsi alla pancia e all’istinto, in una questione che è principalmente di civiltà e di umanità. Con protagonisti uomini, donne e bambini, non numeri.

Esami di maturità, un ricordo

Ho sempre considerato a dir poco bizzarri i “quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla” cantati da Antonello Venditti. Eppure anch’io, come milioni di ragazzi prima e dopo di me, ho ascoltato fino alla nausea “notte prima degli esami” in quel lontano giugno del 1992, riavvolgendo il nastro della musicassetta e facendolo ripartire un’infinità di volte. Specialmente la notte in cui, diversamente dal principe di Condè la vigilia della battaglia di Rocroi, non riuscii a dormire “profondamente”.

Al solito, le ipotesi sulla traccia del tema d’italiano si sprecavano. Ma anche le cartucciere e la fantasia di chi le congegnava. I pochissimi che ci presentammo senza neanche un temario fummo quasi irrisi. Eravamo sicuri che, nella peggiore delle ipotesi, saremmo stati in grado di affrontare la traccia di attualità. E infatti andò così. La tensione, altissima, era per il primo vero esame della vita, non per le prove in sé.

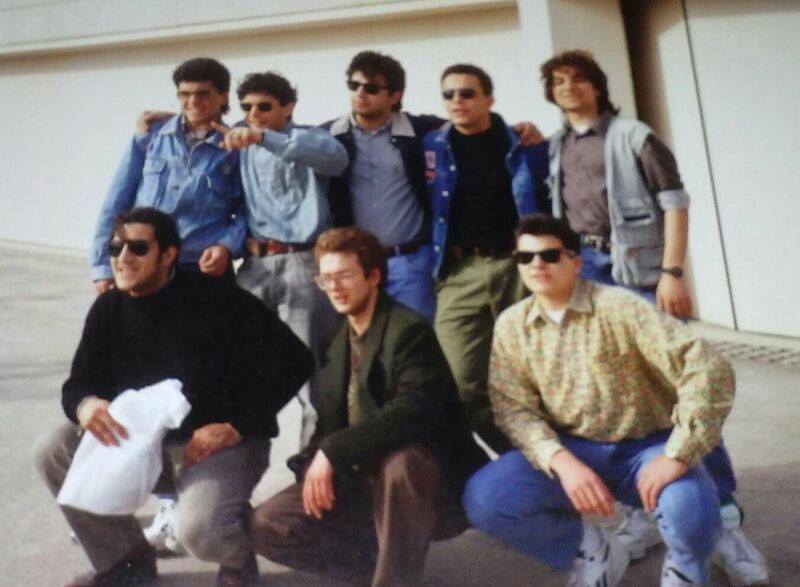

In Italia e nel mondo stava succedendo di tutto e cominciavamo a guardarci attorno con occhi attenti. Dopo la caduta del muro di Berlino, i paesi del blocco sovietico si affacciavano uno dopo l’altro alla democrazia. Da poco più di un anno era finita la prima guerra del Golfo, contro la quale avevamo organizzato una manifestazione terminata in piazza Matteotti con la lettura al megafono di un appello (addirittura) preparato da me, Nino e Luigi. A maggio la strage di Capaci s’era portato via Falcone. A esami in corso la notizia del tritolo in via D’Amelio contro Borsellino colse in spiaggia quelli che avevamo già sostenuto l’orale, portata da una ragazza che non la smetteva più di piangere. Increduli e sgomenti ci chiedevamo: “e ora che succederà?”. Cossiga picconava il sistema politico italiano ormai prossimo all’implosione, Craxi e Andreotti pensavano di essere ancora i burattinai del potere, ma i tempi stavano davvero per cambiare.

Qualche mese prima avevamo fatto il nostro primo viaggio all’estero, destinazione Barcellona. La colonna sonora la portarono i ragazzi di Bagnara: un tributo a Freddie Mercury, morto nel novembre precedente, integrato dai Litfiba allora all’apice del successo. Anche se mio fratello ci aveva stregato con la novità del momento, Edoardo Bennato nelle vesti di Joe Sarnataro (“È asciuto pazzo ’o padrone”). Portavamo a spasso le nostre acconciature improbabili (io il ciuffo alla Nicola Berti, il mio idolo calcistico), camicie orribili e jeans accorciati selvaggiamente a dieci centimetri dalle scarpe. Per la prima volta diventammo conquistatori “in trasferta”, qualche bacio carpito sulle scale dell’albergo e storie che proseguirono nel corso della prima estate da patentati, con la possibilità – quindi – di andare al mare autonomamente, a bordo della mitica 126 blu mediterraneo di Luigi. Ben presto l’esame di maturità diventò un ricordo, come l’incubo per la prova di matematica che non riuscimmo a completare e che Luis risolse alla sua maniera con un’esibizione straordinaria davanti alla cattedra, su una gamba stile Jim Morrison nella danza dello sciamano, conclusa con l’esclamazione: “ecco il punto di equilibrio richiesto dalla traccia!”.

Il burattinaio di parole

Francesco Guccini è entrato a casa mia e nella mia vita ai tempi del liceo, saltando fuori dallo zaino di mio fratello – lui al terzo anno, io al secondo – “copiato” (preistoria, a ripensarci) in tre musicassette: Radici; L’isola non trovata; Quasi come Dumas.

Il 14 giugno l’eterno studente e burattinaio di parole (come si è autodefinito, rispettivamente in Addio e in Samantha) ha compiuto settanta anni e, come si conviene per un artista che ha segnato la storia della musica italiana, le rievocazioni da giorni occupano le pagine dei giornali.

Guccini è un cantautore coltissimo, paragonato da Umberto Eco a Walt Whitman, capace di rime e assonanze ricercatissime, di citazioni dotte e riferimenti letterari eruditi (dal profeta Isaia a Borges), ma anche di temi “bassi”, di sberleffo puro, come sa chiunque abbia ascoltato l’album Opera buffa o la canzone I fichi nel disco non a caso intitolato D’amore, di morte e di altre sciocchezze. Un anarchico “perso dietro le nuvole e la poesia”, attaccato alle proprie radici, ad un mondo in via di estinzione riproposto sotto forma di mito (l’infanzia, la saggezza dei montanari dell’Appennino). E poi i temi del tempo che passa e l’intimismo di certe situazioni raccontate come con una cinepresa, della rivolta e della lotta contro le ingiustizie, dei miti della sua gioventù (l’America, Hemingway, Bob Dylan, la Beat generation), dei vinti e dei “piccoli eroi delle occasioni perse”, del rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato (per dirlo con le parole di Gozzano, cui Guccini spesso rimanda).

Per me Guccini è un caldo giugno di tanti anni fa. È il profumo di una ragazza, due corpi sudati sotto un sole cocente alle tre del pomeriggio. Sono tanti viaggi, i finestrini della macchina abbassati e l’aria che entra scompigliando i capelli, Eskimo cantata a squarciagola, quando ancora il futuro era una mela acerba e non c’era tempo per farla maturare. È un concerto al Palapentimele, tutti seduti a terra, un rito inderogabile nei concerti di Guccini: una via di mezzo tra un’assemblea del sessantotto o i collettivi degli anni Settanta e una scampagnata fuori porta, con il più bravo della compagnia che tira fuori la chitarra e suona e canta per tutti. Sono di nuovo due corpi stretti stretti, mentre la scaletta delle canzoni scorre via, iniziando (Canzone per un’amica) e finendo (La locomotiva) con le stesse due canzoni da sempre.

E poi quel dialogare con il pubblico, la sua “r” che si arrota, l’esclamazione “non sono mica un juke-box” rivolta ad un gruppo di ragazzi che chiede insistentemente Incontro, i rimproveri a quelli che ogni tanto provano ad alzarsi da terra. Non si può. Bisogna attendere le ultime tre canzoni: quando attacca Dio è morto scattiamo tutti in piedi e non smettiamo di saltare e di urlare fino ai saluti finali. Dopo è soltanto nostalgia struggente e Farewell che ronza nella testa.

Minita

Più o meno 35 anni fa, quando ho cominciato ad articolare qualche frase, a chi mi chiedeva quale fosse il mio nome rispondevo “Minita”. Di quell’età ho conservato, negli anni, soprattutto la curiosità, il piacere della ricerca e la capacità di stupirmi per le scoperte che la vita riserva a ciascuno di noi. Ma ogni scoperta, ogni pensiero, per avere vita hanno bisogno di essere condivisi, altrimenti si rivelano soltanto un esercizio sterile. È quello che mi auguro di poter fare grazie a questo blog con coloro che troveranno interessanti e degni di discussione gli argomenti che di volta in volta proporrò o verranno da altri suggeriti.

Devo ammettere che non provo molta simpatia per chi, bardato da una solidissima e inattaccabile armatura concettuale, ha sempre pronta la risposta per ogni interrogativo. Non credo che esista una verità valida sempre e ovunque, ma infinite verità. A volte è difficile riuscire a sostenere con sicurezza cosa sia giusto e cosa sia sbagliato: oggi riteniamo esecrabili comportamenti e convinzioni che i nostri avi consideravano legittimi ed eticamente corretti. Dipende tutto dal contesto storico, culturale e sociale cui facciamo riferimento. Per questi motivi mi trovo più a mio agio con chi è ben disposto al confronto e a rivedere, se necessario, le proprie certezze per trovare, nel rapporto dialettico, le risposte alle tante domande che chiunque abbia un minimo di sensibilità quotidianamente si pone.

“Quante strade deve percorrere un uomo prima di poterlo chiamare uomo?”. È la domanda con cui Bob Dylan, quasi cinquant’anni fa, cambiò non solo il modo di fare musica, ma anche la vita di milioni e milioni di giovani, consegnando alla storia un interrogativo che rimane di straordinaria attualità.

Quando il senso di vuoto e la solitudine del pensiero diventano insopportabili, in una società in cui sembra paradossale l’isolamento, può risultare utile anche affidare alle onde virtuali della rete un messaggio dentro la bottiglia. A futura memoria.