Ringrazio Pont’iCarta per questa intervista nella quale racconto il “dietro le quinte” di “Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra”. Colgo anche l’occasione per rinnovare a tutti l’invito per la presentazione del libro, mercoledì 22, alle ore 17.30. Se il meteo ce lo consentirà ci vedremo alla pineta comunale, altrimenti presso la sala consiliare del comune. Vi aspetto!

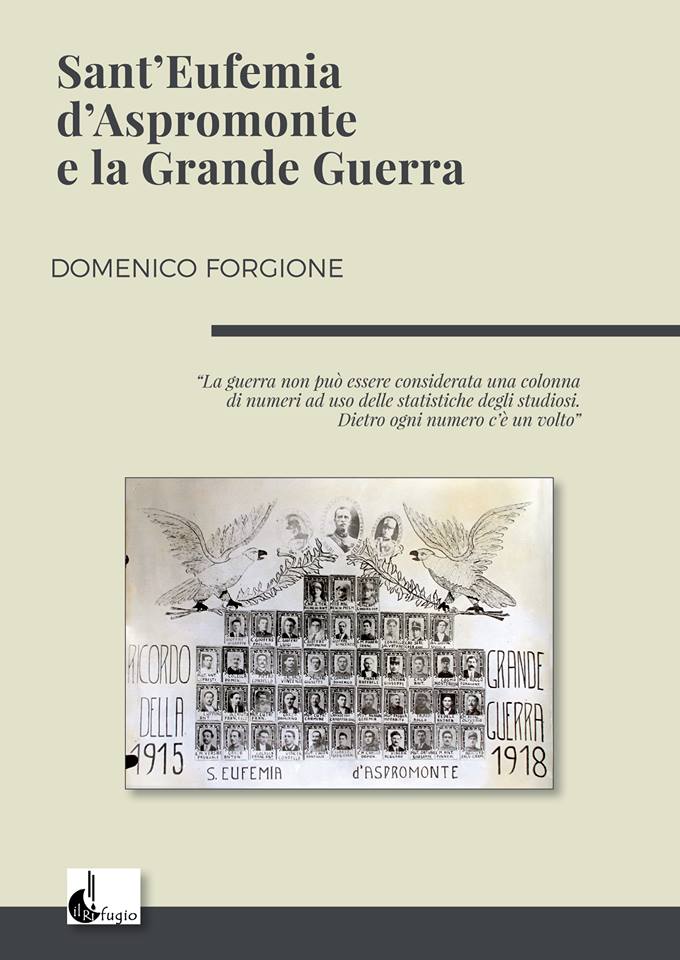

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato Domenico Forgione per parlare della sua ultima fatica letteraria. Si tratta di una ricostruzione dettagliata e ricca di particolari dei protagonisti eufemiesi nella Grande Guerra. Un lavoro di ricerca storica enorme, frutto di un metodo certosino e che ha bisogno veramente di tanta pazienza e passione. “Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra” è il titolo del libro, il che già è un promemoria sul contenuto del testo. Noi, con la nostra intervista abbiamo cercato di capirne di più, perché tra quelle trincee cento anni fa, siamo certi, tutti noi abbiamo lasciato un piccola parte della nostra storia. Buona intervista!

Come hai maturato l’idea del libro?

Da molti anni mi dedico alla ricostruzione della memoria del nostro paese e delle storie dei suoi protagonisti più o meno illustri, devo ammettere con una leggera preferenza per coloro che per diversi motivi in vita non hanno avuto notorietà: penso che scrivere sia impegno civile e opera di giustizia, di riconoscimento del valore di ogni piccola vicenda umana. Ogni vita, anche quella apparentemente più insignificante contiene una lezione nascosta dalla quale tutti possiamo imparare qualcosa, per questo merita di essere raccontata. Avevo già “sfiorato” il tema della Grande Guerra nel libro sulla toponomastica di Sant’Eufemia d’Aspromonte e già allora mi ero riproposto di scriverne, prima o poi. La molla è però scattata grazie ad un convegno tenuto presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria in occasione dell’apertura degli eventi per la celebrazione del centenario della fine della guerra. In quella circostanza pensai che era giunto il momento di impegnarmi in questa ricerca.

Scrivere un libro di questo tipo è molto complicato, soprattutto dal punto di vista delle fonti e dei confronti storici tra periodi diversi della Grande Guerra. Ci spieghi come hai utilizzato le fonti e il materiale storico a tua disposizione?

La prima guerra mondiale, per quanto sia un argomento al quale studiosi e memorialisti hanno sempre prestato molta attenzione, rimane un periodo storico nel quale a predominare è l’avverbio “circa”: per l’Italia, circa 650.000 caduti, un milione circa di feriti e 600.000 circa tra prigionieri e dispersi. Le sue cifre sono difficili da calcolare con esattezza, perché i dati a disposizione sono incompleti e a volte incongruenti. Ho intrecciato informazioni provenienti da più fonti per cercare di avvicinarmi quanto più possibile al dato reale: alla fine sono riuscito a ricostruire, più o meno approfonditamente, le vicende che interessarono 580 giovani di Sant’Eufemia. Dovrebbero mancare all’appello circa venti-trenta soldati (ecco che torna l’avverbio “circa”), per i quali o non è rimasta traccia, o queste tracce erano troppo flebili. La documentazione che ho utilizzato proviene dal fondo dell’Ufficio notizie dei militari della provincia di Reggio Calabria e da quello dei ruoli matricolari dei soldati, entrambi custoditi presso l’Archivio di Reggio Calabria, che ho esaminato per intero alla ricerca dei soldati di Sant’Eufemia. All’Ufficio anagrafe di Sant’Eufemia ho consultato i registri delle nascite, per le opportune verifiche su date di nascita, casi di omonimia e per individuare anche i nomi dei genitori di ogni militare, non sempre presenti nei documenti a disposizione. Ho inoltre spulciato gli atti di morte, utili per riportare in maniera precisa la data, le cause, il luogo del decesso e di sepoltura dei caduti. Per completare i medaglioni biografici ho infine incrociato i dati raccolti con quelli del sistema sanitario e con i riassunti storici dei corpi e dei comandi: questa operazione mi ha consentito di stabilire i luoghi esatti e i periodi di permanenza di ogni soldato sui fronti di guerra, i ricoveri e le convalescenze per ferite o malattie. I cinque grafici pubblicati nell’appendice del libro illustrano in sintesi le cifre della partecipazione eufemiese alla prima guerra mondiale.

I ragazzi di allora fecero l’Italia senza saperlo?

Certamente la Prima guerra mondiale rappresenta il primo passo del processo di nazionalizzazione delle masse che caratterizza, non solo in Italia, la prima metà del Novecento. Quei ragazzi “fecero” l’Italia nel freddo, nella fame e nella sporcizia delle trincee: lì matura il seme di un sentimento nazionale, tra soldati che spesso fanno fatica a comunicare tra di loro perché ognuno parla il dialetto del proprio luogo di origine. Da questo punto di vista la Grande Guerra chiude il processo risorgimentale: difatti, sulla medaglia commemorativa istituita nel 1920 si legge “Guerra per l’Unità d’Italia 1915-1918”. È altrettanto vero che soldati per lo più analfabeti non potevano avere una sviluppata coscienza politica, né erano al corrente di quello che stava succedendo in tutta Europa. Il loro mondo era molto più ristretto: una delle maggiori preoccupazioni, ad esempio, era riuscire a farsi concedere una licenza nei periodi in cui c’era più bisogno di braccia nei campi, per la semina o per il raccolto.

A 100 anni dalla Grande Guerra, la memoria storica gioca un ruolo nella vita culturale nostrana?

La memoria storica è una pianta che va innaffiata di continuo affinché non appassisca. Dalle reazioni agli articoli di storia scritti per il mio blog deduco che i lettori desiderano conoscere il proprio passato, sentirsi parte di una storia comune, ricercare i tratti di un’identità collettiva. In generale però mi sembra che oggi ci si scontri con due ordini di problemi. Il primo è dato dalla scarsa attenzione che purtroppo a tutti i livelli si registra nella destinazione di fondi per la cultura. Fare ricerca comporta un dispendio di risorse al quale in genere non corrisponde alcuna gratificazione economica. Per tale ragione la ricerca rimane sostanzialmente confinata in ambiti ristretti: chi vive fuori dai circuiti accademici può fare leva esclusivamente sulle proprie forze. Il secondo problema ha a che fare con le conseguenze della odierna e diffusa tendenza “de-specialistica”: con lo sforzo di un clic oggi tutti riteniamo di essere medici, avvocati e, di conseguenza, anche storici. Ma la ricerca storica richiede senso di responsabilità, rigore nello studio e nella metodologia, approccio scientifico.

Gli ultimi due versi del Piave dicono “la Pace non trovò né oppressi né stranieri”: oggi si parla molto di stranieri e poco di oppressi, siamo davvero in pace?

Come nella Bisanzio di Guccini, viviamo sospesi tra due mondi e tra due ere. Ci stiamo lasciando alle spalle l’epoca del Novecento, ma ancora non si è capito bene cosa ci riserverà il XXI secolo. Da qui il senso di spaesamento e di disagio che proviamo in questo tempo di mezzo, irto di contraddizioni e di problematiche complesse che l’ondata di populismo attuale non sembra in grado di affrontare concretamente, al di fuori di una prospettiva propagandistica, tanto strumentale quanto inconcludente. Si parla molto di stranieri e poco di oppressi, è vero. Ma io credo che valga sempre il monito di don Milani: «Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri».

Hai scritto tanti libri sulla storia di Sant’Eufemia, ma credo che questo sia quello che più di tutti possa entrare nell’intimo di molte storie paesane, magari dimenticate. Una sorta di moto continuo e di linea parallela che lega nonni e nipoti, madri e figli. Senti che anche per te è così, e cosa ti aspetti da questo libro?

Sì, il significato ultimo di queste pagine risiede proprio nel filo rosso che lega fatti ignoti e lontani nel tempo con il presente. Siamo figli anche di quelle storie di fango e di freddo, di viltà e di coraggio, di inconscio senso del dovere nei confronti di una patria non sempre benevola con il Sud e con la sua povera gente. Mi sono emozionato nel ricostruire la vicenda militare, che in famiglia non conoscevamo, del mio bisnonno materno Carmine Candido, sul cui foglio matricolare ho potuto leggere l’encomio solenne ricevuto per una ferita riportata durante un assalto alle trincee nemiche a Bosco Triangolare, nel corso della Seconda battaglia dell’Isonzo. Mi auguro che i lettori provino la stessa emozione davanti alle proprie storie familiari e che le sofferenze patite da questi soldati facciano riflettere sulla barbarie di ogni guerra.