L’odierno assetto urbanistico di Sant’Eufemia d’Aspromonte è l’esito dei terremoti che si sono nel tempo succeduti e che hanno determinato la riedificazione del paese nell’area denominata “Petto del Principe” dopo il 1783 e, in conseguenza del sisma del 1908, nei terreni di “Pezza Grande”. Se dopo “u fracellu” la soluzione individuata non aveva trovato obiezioni, anche a causa della strettissima continuità territoriale tra le due aree, molto controverso fu invece lo “spostamento” di circa un terzo della popolazione eufemiese dopo il 1908. Le polemiche tra i favorevoli e i contrari si trascinarono per anni, con raccolte di firme e memorie inviate al governo nazionale a sostegno dell’una e dell’altra tesi. L’allora sindaco, il notaio Pietro Pentimalli (18 ottobre 1869 – 31 ottobre 1950), e il vecchio ma ancora autorevolissimo Michele Fimmanò (6 marzo 1830 – 11 febbraio 1913) riuscirono infine ad imporsi, grazie anche al contributo fondamentale del deputato reggino Giuseppe De Nava, che si fece promotore in Parlamento di un provvedimento che mediava tra le due posizioni in quanto decretava l’edificazione nella nuova area, ma abrogava il divieto di ricostruire nel vecchio abitato. Sant’Eufemia cambiava fisionomia e, con la poderosa edificazione della Pezzagrande, un terzo popoloso rione si aggiungeva al Paese Vecchio e al Petto.

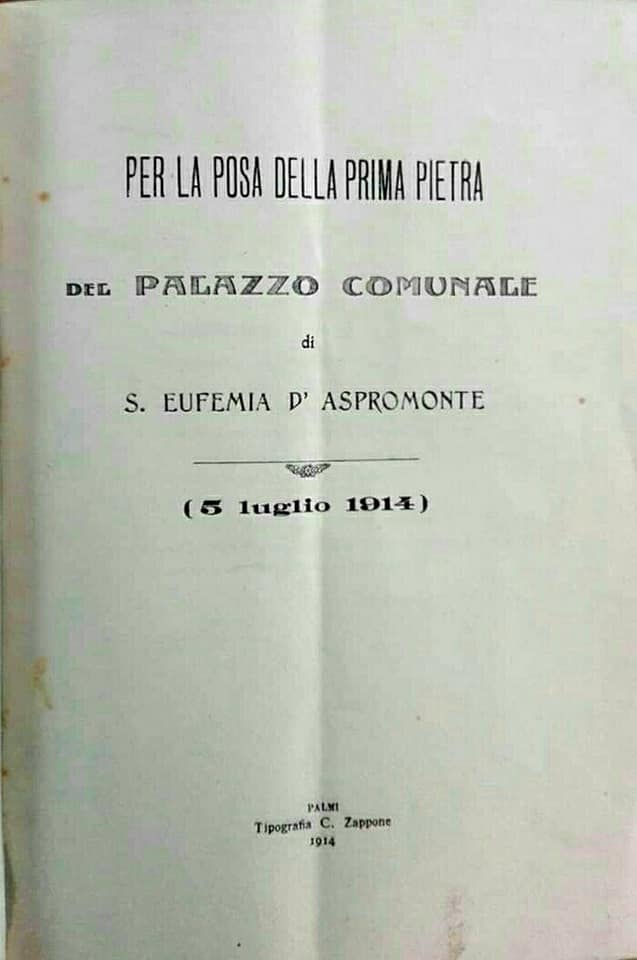

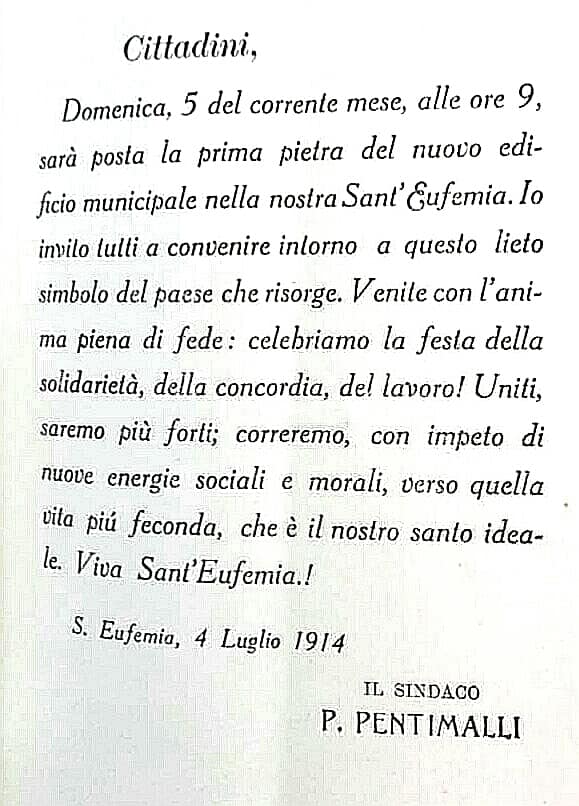

Le ferite di quello scontro non erano ancora completamente rimarginate quando, il 5 luglio 1914, vi fu la posa della prima pietra del nuovo palazzo comunale. Lo sapeva bene il sindaco Pietro Pentimalli, che più volte nel discorso inaugurale utilizzò i termini “concordia” e “rinascita”. Due sostantivi, ripetuti negli interventi del vescovo Giuseppe Morabito e dell’onorevole De Nava, che ritornano in ogni “adesione” alla cerimonia inviata per lettera o per telegramma dalle più eminenti personalità eufemiesi e del circondario, oggi scolpite nelle 29 pagine di un opuscolo quasi introvabile: Per la posa della prima pietra del Palazzo Comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, 5 luglio 1914 (Palmi, Tipografia C. Zappone, 1914).

La pubblicazione era stata decisa affinché il ricordo di quell’evento fosse trasmesso alle future generazioni:

«Perché della patriottica festa celebrata ai cinque di questo mese di luglio, non svanisse assai presto il ricordo, questa Giunta, nel giorno successivo, deliberò che, e la bella iscrizione posta nelle fondamenta del nostro civico palazzo, e dettata dallo storico illustre e nostro concittadino, Prof. Vittorio Visalli, e il discorso da me pronunziato, e le molte adesioni di persone autorevoli e di concittadini, si pubblicassero per la stampa. Ho adempiuto a tale voto. E se un augurio mi è lecito ancora formulare per la nostra città, dico che, avviata Sant’Eufemia alla sua rinascenza, questa si compia per la virtù e pel concorde proposito dei suoi generosi e forti figli».

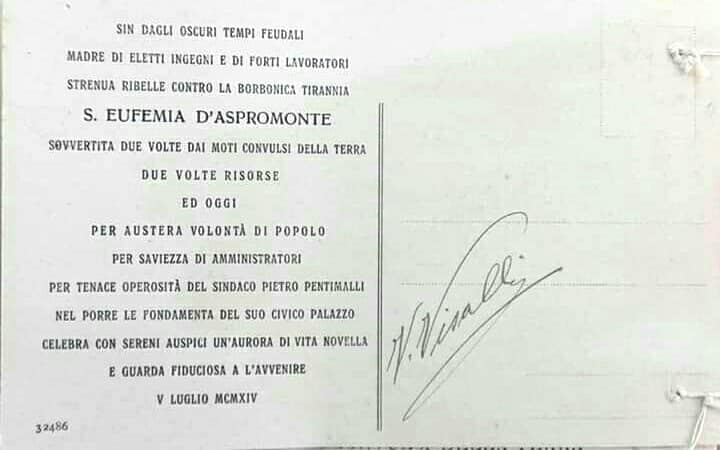

Lo storico eufemiese Vittorio Visalli compose l’epigrafe che, arrotolata dentro un tubo d’acciaio, fu calata nelle fondamenta del palazzo municipale e il cui testo fu riportato sul retro della cartolina celebrativa stampata a ricordo della cerimonia inaugurale:

«Fin dagli oscuri tempi feudali/ madre di eletti ingegni e di forti lavoratori/ strenua ribelle contro la borbonica tirannia/ SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE/ sovvertita due volte dai moti convulsi della terra/ due volte risorse/ ed oggi/ per austera volontà di popolo/ per saviezza di amministratori/ per tenacia operosità del sindaco Pietro Pentimalli/ nel porre le fondamenta del suo civico palazzo/ celebra con sereni auspici un’aurora di vita novella/ e guarda fiduciosa a l’avvenire».

Nel suo discorso Pentimalli riservò un ricordo commosso alle vittime del terremoto e rievocò la tragedia di quei giorni:

«Noi, o illustri signori, siamo i superstiti che, balzati esterrefatti nel sonno, nel ruinante fragore degli attimi sterminatori, le nostre case e i nostri cari perdemmo, mentre la tragica alba, indugiantesi di tra le brume del fatale dicembre, coglievaci ignudi sulle vie, sulle piazze, col terrore sui volti, colla disperazione fatta follia nelle anime. Consentite, o signori, che prima di ogni altra cosa, con commosso e devoto pensiero ai nostri poveri scomparsi sotto la greve mora della crollata casa nativa, io invii un mesto e reverente saluto, e alla loro memoria consacri una lacrima e un fiore».

Ma nonostante i lutti e la devastazione occorreva guardare avanti e, nello stesso tempo, fare il necessario per conservare la memoria del passato:

«La vita è uno spettacolo di trasformazioni perenni, è un impasto di dimenticanze e di speranze nuove, e sul ceppo del passato rampolla e rinverde la ricordanza profetica: bisogna, dunque, ricordare, infuturandosi, tener vive le tradizioni e coordinarle all’avvenire, e col rimpianto dovrà sorgere la fede che fortifichi le anime nello ascendentale cammino. E la nostra fede, venuta su di tra gli sconforti e le ansie dei tragici momenti, e rafforzatasi per sempre più tenaci propositi, ci ha inspirato che Sant’Eufemia d’Aspromonte vivesse ancora nel tempo, nella tradizione, nella storia; che, percossa ma non doma, attingesse dalla ombrosa calma e raccolta della maestà dei suoi boschi lo austero e pensoso raccoglimento per meditare il suo avvenire, e chiedesse all’impeto dei suoi torrenti, che sanno scavarsi la via, la indomita virtù del volere per risorgere qui, non lungi dal vecchio abitato, pupilla adombrata dal triste ricordo di un tragico destino, occhio vigile e aperto a più arridenti fortune».

Sulle polemiche attorno alla decisione di ricostruire il paese nell’area della Pezzagrande (“vane ire, faziosi propositi, dilaniatrici ambizioni”), Pentimalli considerava che “è bene che scenda l’oblio”:

«La prima pietra su cui sorgerà la nostra sede comunale è per me e per voi tutti la pietra miliare che segna il fatto cammino e addita il novo a quelli che dietro seguiranno. Questa prima pietra ha per noi un contenuto ampio e comprensivo che trascende e sorpassa la solennità di una pubblica cerimonia. Essa è la consacrazione tangibile di una fede accomunata, di un nuovo e concorde proposito di tendere a più alta e proficua meta, di un’auspicata e sospirata pacificazione di animi, che, ci riempie di legittimo orgoglio e di serena gioia».

L’omaggio alla “veneranda figura” di Michele Fimmanò (deceduto l’anno precedente) e il ringraziamento rivolto a Giuseppe De Nava, “questa fulgida gloria del Parlamento italiano, il degno nostro rappresentante, che nato in questa regione, di essa conosce tutti i bisogni e ne intuisce tutto l’avvenire”, precedevano infine la chiusura del memorabile discorso, un inno d’amore rivolto alla propria terra:

«Attorno a questa pietra, come attorno ad un’ara, deponemmo, in sacrificio magnifico, tutte le nostre passioni, purificando l’anima nel più sublime ideale che arrida agli umani: l’amore della nativa terra. Sia fatidica la data che accomuna la rinascita della nostra città a quella degli spiriti composti a feconda pace».

*Link utili su questo blog:

– La controversa vicenda della ricostruzione di Sant’Eufemia dopo il terremoto del 1908.

– Sant’Eufemia e Milano, un legame storico.

– Michele Fimmanò.

**Bibliografia:

– Giuseppe Pentimalli, La ricostruzione del paese dopo il terremoto del 1908, in Sandro Leanza (a cura di), Sant’Eufemia d’Aspromonte, Atti del Convegno di studi per il bicentenario dell’autonomia (Sant’Eufemia d’Aspromonte 14-16 dicembre 1990), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 1997.

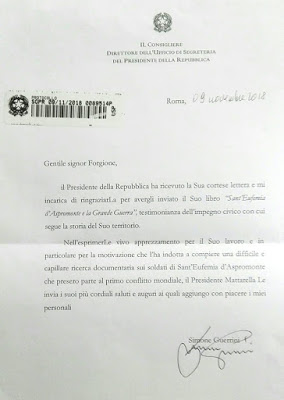

– Domenico Forgione, Sant’Eufemia d’Aspromonte. Politica e amministrazione nei documenti dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. 1861-1922, edizioni La città del sole, Reggio Calabria 2008.

– Domenico Forgione, Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Nuove edizioni Barbaro, Delianuova (RC) 2013.