Associo la data del 19 maggio a Silvia Baraldini, l’attivista condannata nel 1983, negli Stati Uniti d’America, a 43 anni di carcere senza avere mai partecipato a fatti di sangue. Una pena sproporzionata per il reato di “sovversione”, ottenuta sommando diverse condanne, dal concorso in evasione, alla progettazione di due rapine (mai effettuate), all’ingiuria contro la corte.

Silvia Baraldini si era formata nel movimento sessantottino fiorito nei campus universitari americani ed era stata protagonista delle marce per i diritti dei neri statunitensi, contro la guerra del Vietnam e per i diritti delle donne.

Divenne poi leader dell’organizzazione comunista “movimento 19 maggio” (“May 19th”), che rievocava la data di nascita di Malcom X e di Ho Chi Minh, un gruppo appartenente alla galassia della sinistra radicale, fiancheggiatore del “Black Panther Parthy”.

Un vasto movimento di sostegno per il rimpatrio in Italia si sviluppò dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, dovuto a un doppio intervento per l’asportazione di un tumore cui Silvia Baraldini dovette sottoporsi mentre era in carcere. Risale a questo periodo la bellissima Canzone per Silvia, di Francesco Guccini (1993).

La richiesta di applicazione della Convenzione di Strasburgo per il trasferimento in Italia della condannata non ebbe seguito fino al 1999, quando l’allora Guardasigilli Oliverio Diliberto riuscì ad ottenere l’estradizione, in cambio della garanzia che la condannata avrebbe scontato per intero (fino al 2008) la pena. In realtà, dopo la concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute, nel 2001, Silvia Baraldini beneficiò dell’indulto del 2006 e, da allora, vive a Roma da cittadina libera.

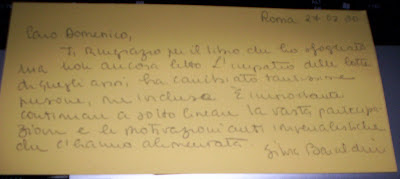

Il mio ricordo personale non è legato tanto all’adesione alla campagna di sostegno per la sua liberazione (conservo ancora la t-shirt acquistata alla Festa di Liberazione a Reggio Calabria, con la scritta “I run for Silvia”), quanto a un prezioso (almeno per me) biglietto che mi inviò da Rebibbia non appena ricevette il libro che le avevo spedito (“Il ’68 a Messina”: in pratica, la pubblicazione della mia tesi di laurea):

Roma, 27 febbraio 2000

Caro Domenico,

ti ringrazio per il libro che ho sfogliato ma non ancora letto. L’impatto delle lotte di quegli anni ha cambiato tantissime persone, me inclusa. È importante continuare a sottolineare la vasta partecipazione e le motivazioni anti-imperialistiche che l’hanno alimentata.

Silvia Baraldini