Tutto quello che avevo da dire è sulle mie tele senza cornice. Mi siedo e le guardo, senza capirci più di tanto ad essere sincero. Ma quello era il mondo che mi portavo dentro, i fantasmi che in qualche modo mi circondavano e che mi facevano compagnia. Ora sono svaniti, andati via. Con i miei anni oziosi e con le mie ciocche bianche, stanche anche loro, impregnate della polvere e della muffa dei pochi metri quadrati di tre stanze su due piani.

Eppure ho anche avuto paesaggi luminosi e colorati nella testa, alberi e fiumi e cieli azzurri e tramonti rosso arancio che avevano bisogno di prendere aria. Per questo dipingevo. Per questo ero circondato da ragazzi stupiti che mi chiedevano come si fa, con quali pennelli, se olio o tempera.

Osservo tra le pieghe dei miei ricordi per ritrovare brandelli di vita: una nebbia metà sogno e metà racconto di favole antiche, attorno al braciere fumante bucce di mandarini.

Nella città grande c’ero stato, ma quanta fatica per lo spirito quando devi pensare solo alla pancia. Lavorare, mangiare, dormire. Tutti i santi giorni. E mai potersi riconoscere, con la spada del bisogno ondeggiante sopra la testa, minacciosa e opprimente. Non mi andava più di vendere cianfrusaglie nei mercati, non poteva essere vita quella. Non poteva essere la mia.

Non poteva essere la nostra, amore. Anche se non eri d’accordo. Ci salutammo come davanti alla bara: gelidi, già morti. Chissà cosa fai ora, se ci pensi ancora a quest’uomo strano, perso tra le nuvole e i colori di un mare che un tempo fu calmo.

Ti attendevo ad ogni estate, ricordi? Il compromesso durò poco, ma io ti aspetto ancora. Sì. Ti aspetto per una passeggiata in montagna o per il gusto di dividere quel piatto che ti faceva chiudere gli occhi. Tu felice come una bimba che assapora sui rami le ciliegie più grosse, quelle più rosse. Io a compiacermi dei quadri sparpagliati in pineta, il teatro afoso della caccia al tesoro con premio finale le mie visioni.

Sono sopravvissuto ai miei anni e ora voi vorreste seppellirmi. Davvero non capisco. Non capisco questo vostro cercarmi, le vostre preoccupazioni per un vecchio scorbutico ma desideroso di silenzio. Questo chiedere informazioni a vicini che odio. Che mi spiano dalle finestre per vedere cosa porto dentro le mie grandi buste.

Vorrei essere lasciato in pace, non sentirmi più addosso occhi inorriditi per i topi che sbucano rumorosi tra lattine, bidoni e sacchi gonfi, non appena entrate con il fazzoletto premuto contro il naso.

La mia missione è offrire un riparo alla solitudine del mondo. Raccolgo per strada cose che voi avete abbandonato e le conservo perché un giorno, forse, serviranno ad altri.

Bottiglie che hanno dissetato, cibo che ha sfamato, scarpe che hanno camminato.

Custodisco la vita che scivola via da mani distratte, per quando sarà ancora vita.

Buono, non buono

Quando un anno sta per finire e un altro non è ancora cominciato, per dirla un po’ alla Marzullo, è tempo di bilanci e di nuovi propositi. Il 2017 che mi lascio alle spalle è stato un anno vissuto molto intensamente. Pertanto, molto positivo. Le emozioni sono una parte molto importante della vita: la rendono affascinante, degna di essere vissuta al di là delle delusioni e delle gioie che si provano. La reazione del momento è dettata dall’istinto, ma inevitabilmente tende a sfumare con il passare del tempo. Per questo occorre sempre cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno, nutrirsi di positività. Tutto ciò che è accaduto fa di noi ciò che siamo ora e che non saremo domani, quando altra vita si aggiungerà a quella già vissuta. “Buono – Non buono” può essere un gioco, ma come tutti i giochi sa essere tremendamente serio.

LETTURE – «Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira» (J.D. Salinger, Il giovane Holden). Più o meno quello che avrei voluto fare con Stefano D’Arrigo, anche prima di finire la lettura di Horcynus Orca. L’avrei fatto ogni giorno, in questa estate 2017 che per me sarà sempre “l’estate in cui lessi Horcynus Orca”, opera sfibrante e sorprendente per la sperimentazione di un linguaggio nuovo ma arcaico allo stesso tempo, che lascia senza fiato dalla prima all’ultima pagina: un’odissea umana, ma anche “un’odissea della parola”. BUONO

ADDII – Ogni anno che passa è come fare l’appello a scuola, c’è sempre qualche nome in meno. Non vedremo più quel sorriso, non sentiremo più quella risata. Ma la vita va avanti e coltivare i ricordi e qualche insegnamento può aiutare a lenire il dolore di una perdita. NON BUONO

REGALO – Quello più bello, inaspettato: i libri del mio vecchio professore di storia e filosofia al liceo, Rosario Monterosso. Ed è emozionante pensare che, in qualche modo, i miei occhi si poseranno su quelle pagine che lui ha tanto amato. BUONO

DISAGIO – Viviamo in una realtà per certi versi insopportabile, regredita e degradata. Nella quale ogni giorno che passa è sempre più faticoso riuscire a riconoscersi. Si fa fatica e distinguere il reale dal virtuale ed è imbarazzante il livello di volgarità raggiunto nelle discussioni, se così può ancora definirsi l’aggressività del web. Ha ragione chi grida di più, chi la spara più grossa, chi copincolla fesserie prive di alcun fondamento. È la vittoria, amara, di Umberto Eco. NON BUONO

500 MESSAGGI NELLA BOTTIGLIA – Per diverse vicissitudini quest’anno ho scritto di meno, anche se nella seconda metà dell’anno ho cercato di recuperare e mi sono fermato a cinque post di distanza rispetto al 2016. Il 2017 è stato però l’anno del cinquecentesimo post, un traguardo che mi inorgoglisce. Da questo blog è passata tanta storia locale: gli avvenimenti più salienti, i suoi personaggi più importanti, ma anche il ricordo delle vite di donne e uomini comuni, spesso dimenticati. Per riconoscersi come comunità c’è bisogno di una memoria condivisa. BUONO

PAGINE DA DIMENTICARE – Da dimenticare, o forse da ricordare affinché se ne tragga il giusto insegnamento: gli incendi estivi che hanno distrutto i boschi attorno a Sant’Eufemia, l’inciviltà di chi continua a smaltire i rifiuti secondo il proprio personalissimo calendario, al netto dei disservizi che proprio in questo fine anno hanno accentuato la situazione di emergenza. Da dimenticare anche le polemiche imperversate per qualche giorno in occasione dei festeggiamenti della nostra Santa Patrona, nella nota vicenda dei fuochi d’artificio dell’Entrata. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, ma un po’ di turbamento, onestamente, a me è rimasto. NON BUONO

ELEZIONI – In un piccolo paese come il nostro una campagna elettorale è una situazione “estrema”, quindi altamente formativa. L’ho affrontata con onestà intellettuale, ma soprattutto con serenità e lealtà. Le elezioni comunali costituiscono un’occasione unica di studio della natura umana, perché esaltano il meglio e il peggio delle persone. Da una parte sincerità, amicizia e rispetto, anche quando ci si trova su opposte barricate; dall’altra falsità, venalità e tornacontismo, ciò che alla fine realmente incide nelle scelte di alcuni, al di là della prosopopea dei tempi “calmi”. Ma tutto questo lo capisco, non mi sorprende. Non capirò mai, invece, l’atteggiamento di chi mischia politica e personale, di chi si volatilizza dopo anni di rapporti quotidiani, come se anche soltanto domandare “come stai?” possa essere compromettente. Eppure ho sentito tanto affetto in quei mesi, di certo superiore alla solitudine di qualche momento. BUONO

Il cortile vuoto

Tempo fa mi ritrovai nel cortile della mia infanzia. Non c’era nessuno in quel momento. Con gli occhi chiusi cercai di andare indietro nel tempo, di ritornare a quegli anni, a quei volti, a quelle voci. La casa di mia nonna e tutto quel microcosmo a me così familiare. Di quel tempo non è rimasto quasi niente e nessuno.

Ora anche Micuzzu Papalia (“u grugnu”) è andato via, lui che sembrava eterno, lui che fino a qualche anno fa stava sempre per attraversare la Principe di Piemonte, con la sua giacca di pelle nera. Ma lui era abituato a camminare. Nella Seconda Guerra Mondiale dalla Libia era fortunosamente sbarcato a Bari e da lì era tornato a casa a piedi.

A piedi.

Che energia avevano quei giovani? Me lo sono sempre chiesto. Ho ascoltato i loro racconti incredibili e mi ripeto che là è la nostra storia, là dobbiamo trovare la forza per non rassegnarci mai. Ho ascoltato storie di gente che andava a lavorare in Aspromonte e lungo il viaggio leccava una sarda e mangiava pane: leccava e mangiava, perché la sarda se la doveva fare durare. Altri che sfregavano un pezzo di formaggio sul pane e mangiavano solo questo: il formaggio se lo dovevano fare durare. L’olio quando era possibile, nella bottiglia della gassosa: da fare durare anche quello, da utilizzare con il contagocce. E il sugo preparato con le lische del pesce stocco, perché solo quelle la povera gente poteva permettersi di acquistare.

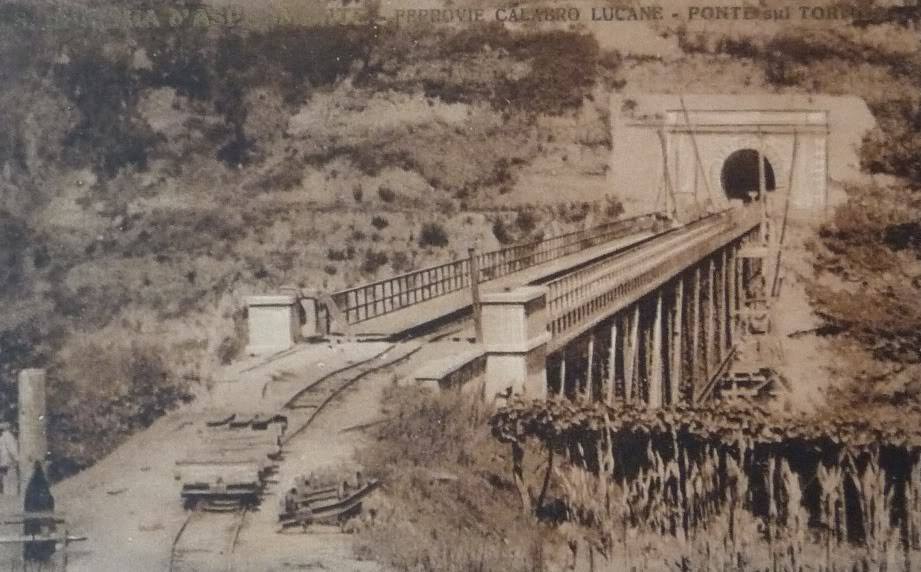

Quando scrissi Il cavallo di Chiuminatto, a Sant’Eufemia una sola persona ancora vivente aveva visto Giacomo Chiuminatto. Quell’uomo era Micuzzu Papalia. Era un bambino nella metà degli anni Venti, ma ricordava perfettamente il periodo in cui fu completata la ferrovia con il ponte di ferro. Aveva una memoria talmente vivace da riuscire a mettere a fuoco un particolare curioso per chi ama la storia: ricordava la fascia rossa legata a una zampa dei cavalli da tiro impiegati per il trasporto dei carrelli carichi di sassi e di sabbia, in un mondo che oggi non esiste più.

Un mondo pieno di storie da ricordare. Storie minime. Storie di cantina e storie di putija negli anni delle “librette” fitte di nomi, pasta, pane e lire. Storie che Domenico e la moglie Concetta conoscevano bene, perché in quella rruga le avevano vissute in prima persona per lunghissimi anni. La rruga che è stata la mia prima casa, il mio mondo. Con i racconti di tutti quei giovani che ho conosciuto già anziani, ascoltati come lezioni da tenere bene a mente. Perché noi siamo anche quelle storie, non dobbiamo mai scordarlo.

Disagio

Abbiamo già perso quando ci chiediamo: «ma chi me lo fa fare?». Eppure è difficile nascondere il disagio e la delusione, due sentimenti che spingono al disimpegno, a chiudersi nel proprio io e là trovare conforto. Nel piccolissimo di chi ha sperato di dare un contributo di passione e di valori, è un po’ quel che accadde tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, quando la disillusione prese il sopravvento sull’onda lunga del ’68, della contestazione, dell’esplosione di creatività degli anni ’70, ma anche delle grandi lotte politiche e sociali sfociate nel terrorismo. Gli anni del “riflusso”, furono definiti.

Eppure ci sarebbe bisogno di società civile: non quella dei convegni e delle parate, bensì quella che si rimbocca le maniche e cerca di fare qualcosa di buono per la collettività. Non ne sto facendo una questione di politica superiore, né di amministrazione locale: parlo in generale, anche se è evidente che i segnali di questo decadimento morale è possibile coglierli pure nelle nostre piccole realtà. Ci stiamo imbarbarendo, siamo diventati volgari, insopportabili, verbalmente violenti e incapaci di confrontarci con l’altro senza ricorrere all’insulto.

Ecco: viviamo in una realtà per certi versi insopportabile, regredita e degradata. Nella quale ogni giorno che passa è sempre più faticoso riuscire a riconoscersi. Nella quale molte delle cose in cui si è sempre creduto sono andate perse o non contano più niente. A cavallo tra due ere: una che è ormai in pieno declino, che forse è già morta tranne che nella testa di chi ancora ostinatamente cerca di coglierne qualche bagliore di luce; l’altra sempre più dirompente, una slavina che sta portando via tutto.

Una realtà fatta di scostumatezza e di gente senza alcuna idea di cosa significhi il termine “rispetto”, quello vero, non la loro idea di seconda mano, anche di terza, filtrata da un armamentario concettuale superato e vivo soltanto nei ricordi nostalgici di qualche anziano.

E poi l’ipocrisia delle anime belle, quelle che predicano grandi valori, valori che scompaiono quando entrano “in conflitto” con le proprie tasche. Perché quella è l’unica cosa che conta, il denaro. Per il denaro si può anche vendere l’anima al diavolo, in tanti lo fanno quotidianamente. E la cosa sconfortante è che troppa gente riconosce che, se solo si trovasse in quella situazione, farebbe la stessa identica cosa. Ci si gira dall’altra parte, si fa finta che non sia successo niente, sperando che domani possa andare meglio.

Disagio e delusione. Perché a nessuno può essere chiesto di diventare martire o giustiziere, quella è la vocazione degli eroi e “beati i popoli che non hanno bisogno di eroi”. Ma neanche si può mandare a quel paese mezzo mondo e cercare rifugio sotto una campana di vetro.

È questa la vera solitudine.

Stelle

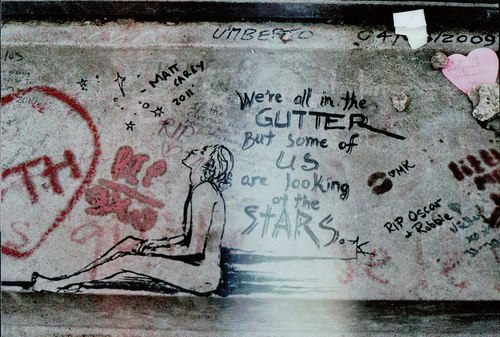

Il cielo nero era un incanto. Non il nero sbiadito dal bagliore freddo della luce dei lampioni. No. Il buio era buio vero. Come la notte, appunto. Davanti a uno spettacolo del genere ci sentivamo tutti poeti, anche se leggere era un faticoso incespicare sulle sillabe e non sapevamo ancora che siamo tutti nel fango/ ma alcuni di noi guardano alle stelle.

Pazienza, poi, se la poesia andava a farsi benedire, con quel gioco infantile di contare le stelle per farsi venire i porri. Una sfida che non vincemmo mai. Troppi puntini da inseguire con lo sguardo: si finiva sempre per fare confusione, contare più volte o nessuna. L’antica profezia non aveva speranza di realizzarsi, né pertanto potemmo verificare le virtù taumaturgiche del filo di giunco: sarebbe bastato fare tanti nodi quanti erano i porri e, dopo averlo annodato, farlo lasciare in un posto dal quale non saremmo mai passati. Oppure legare il filo alla base del porro, che con un po’ di pazienza sarebbe prima o poi caduto. Un rimedio considerato dai nostri nonni infallibile, potenza del giunco!

Fu in una di quelle notti silenziose e scure che pensai: «da grande farò l’astronomo». Sarei riuscito a rispondere alle domande complicate che il mistero della scenografia notturna suggeriva. Ma poi le cose andarono diversamente e le risposte non sarebbero mai arrivate.

Anche per questo non conosco il mio destino. Mi faccio delle domande, come chiunque. Anzi, è quel chiarore sterminato a farle le domande, a chiedermi che farò della mia vita. Quale sarà il punto d’arrivo di questa corsa affannata, che scioglie la paura della morte nella visione di una meta?

Quando mi sento particolarmente ispirato invento con i puntini i disegni che voglio, unendoli con l’indice sopra la mia testa. Puoi disegnarci quello che vuoi con quei chicchi luccicanti, anche un destino a portata d’umore. Oppure traiettorie indecifrabili. Come tutti noi, del resto: un giorno santi, il giorno dopo assassini.

Sulla lavagna nera scorrono i volti perduti nel tempo. Se si tende l’orecchio, si percepisce persino il brusio di voci lontane. La notte è di chi non c’è e anche noi che la contempliamo sdraiati sul prato – le carezze dell’erba sulla schiena – viaggiamo altrove, in groppa ai traccianti di fuoco che la feriscono e trovano infine la pace nella tasca dell’orizzonte: siamo e non siamo.

Giugno

Giugno è la metafora della gioventù, con tutta quell’estate in arrivo e l’inverno una preoccupazione lontana. Che un giorno arriverà, ma è ancora troppo presto per pensarci. Giugno invita alla speranza, come il polline che plana nell’aria, come il giallo e il rosso dei suoi lunghi tramonti.

Era giugno quando diventammo una repubblica, quando la democrazia delle elezioni (e il primo voto delle donne) spazzò via un incubo durato vent’anni. Quasi una nemesi di quel giugno che invece ci aveva trascinato in una folle guerra, adoranti sotto il balcone di Palazzo Venezia. Stregati dalla mascella volitiva dell’uomo della provvidenza, sul cui cadavere pochi anni dopo avremmo pisciato e sputato, dopo averlo preso a calci. Scene da “macelleria messicana”, si disse.

Giugno è mio padre incollato alla radiolina in Australia nel 1970, ubriaco di felicità per il gol di Gianni Rivera nella “partita del secolo”. Sono i suoi rulli e la pittura e i ponteggi, il suo andare per poi tornare e poi riandare. E infine noi.

A giugno niente è definitivo, tutto può accadere. Tutto è vita. D’altronde, nella malinconica Giugno ’73, che racconta la fine di una storia d’amore vittima dei pregiudizi borghesi della famiglia di lei, Fabrizio De Andrè chiude con due versi indimenticabili: «Io mi dico è stato meglio lasciarci/ che non esserci mai incontrati». Come se anche nella tristezza vi sia qualcosa di positivo, che in qualche modo spinge a ricercare ovunque la gioia di vivere, a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Giugno è sempre un bicchiere mezzo pieno.

Giugno è l’Ulisse di Joyce, ogni anno commemorato nel Bloomsday del 16, giorno in cui si svolgono tutte le vicende dei protagonisti di uno dei romanzi più influenti nella storia della letteratura mondiale. Una lettura difficile, una sfida tra ragazzi pensosi che ascoltano e riascoltano Notte prima degli esami, il dito pronto sul tasto rewind per riavvolgere la musicassetta e gli occhi fissi verso il cielo, ad ammirare la notte trapuntata di stelle, a seguire il disegno di un tempo misterioso.

Infine due corpi sudati che scoprono l’amore, avvinghiati sul sedile di un’auto bollente sotto il sole.

Non dovrebbe finire mai giugno. Le sue giornate luminose colorano di speranza anche le sconfitte, sono gravide di un nuovo inizio.

*Foto @azzurraridolfo

La chiave della felicità

Esiste un’etica del dovere: io sono cresciuto con questi insegnamenti e sono grato ai miei genitori che me li hanno trasmessi. Ognuno di noi ha dei doveri nei confronti della propria famiglia, degli amici, della realtà in cui vive: nei confronti degli altri, soprattutto di chi sta peggio di noi.

La vera rivoluzione, oggi, è fare il proprio dovere, il proprio pezzettino, perché “se ognuno di noi facesse il proprio pezzettino, ci ritroveremmo in un mondo migliore senza neanche accorgercene”. Questa è l’etica del dovere e questa è la mia regola di vita.

L’ho appresa facendo caffè a 9 anni, salendo sulla cassa della Peroni che mi era necessaria perché altrimenti non ci arrivavo. Il bar di mio padre mi ha dato il privilegio di avere un contatto quotidiano con la gente, di parlare dei problemi reali delle famiglie, di instaurare rapporti di sincera amicizia. Molte persone là dentro mi hanno tenuto sulle ginocchia, mi hanno letteralmente allevato. Alcuni purtroppo non ci sono più, ma verso tutta questa gente ho un debito di umanità e di lezioni di vita che riconoscerò sempre.

Nei nostri 35 anni di attività sono riuscito a far conciliare tutto il resto con quello che ho sempre sentito essere un mio dovere fare. Ho lavorato all’università, ho parlato ai convegni, ho scritto libri… ma ho sempre continuato a stare al bar: e non ho mai pensato, mai, nemmeno per un attimo, che spazzare per terra o lavare bicchieri sminuisse di un niente il valore delle altre mie attività o la mia dignità.

E’ un messaggio che mi sento di rivolgere soprattutto ai giovani, le cui difficoltà comprendo. Giovani innamorati di questo nostro paese, che qui sono nati e cresciuti, che qui vivono e che purtroppo spesso finiscono per andare via.

Sono nato in Australia, conosco le storie dell’emigrazione perché la storia della mia famiglia è fatta di partenze, di ritorni, di affetti sparsi per il mondo. Le storie di chi va via sono tutte uguali: sono storie di distacchi, storie di sacrifici per strappare con i denti la possibilità di un futuro migliore.

Io ho scelto di non lasciare Sant’Eufemia. Altri l’hanno fatto, ed io ammiro questa loro determinazione nel cercare altrove una propria strada, anche se la decisione di partire è sempre pesante per gli affetti che si lasciano alle spalle.

Ma ammiro anche la determinazione di chi è rimasto, la cocciutaggine di chi un modo per realizzarsi lo cerca qui. Perché, secondo me, ogni decisione deve rispondere a una sola domanda: cosa voglio realmente? Dove sto bene?

Il segreto è riuscire a fare pace con i propri sogni, non avere rimpianti. Ed io rimpianti non ne ho. Anche se qualche volta la tentazione di andare via c’è stata, anche se di opportunità ne ho avute diverse.

Una volta mi è stato chiesto: “perché non sei andato via? In qualsiasi città del Nord o all’estero chissà che carriera avresti potuto fare, chissà quante soddisfazioni professionali avresti potuto avere”.

Per me questo non è mai stato un problema. Il problema vero per ognuno di noi è capire di cosa abbiamo bisogno per stare bene. Io ho sempre voluto restare perché questa è la mia dimensione.

A Sant’Eufemia sento di essermi realizzato: con le cose che scrivo, con le cose che faccio, con le persone che conosco. Non mi è mai interessato altro, solo essere me stesso qui, nel mio paese. Fare le cose che mi piace fare, qui. Perché, in fondo, la chiave della felicità è nelle nostre mani.

Questo è il mio tempo, questo è il mio posto, questa è la mia vita.

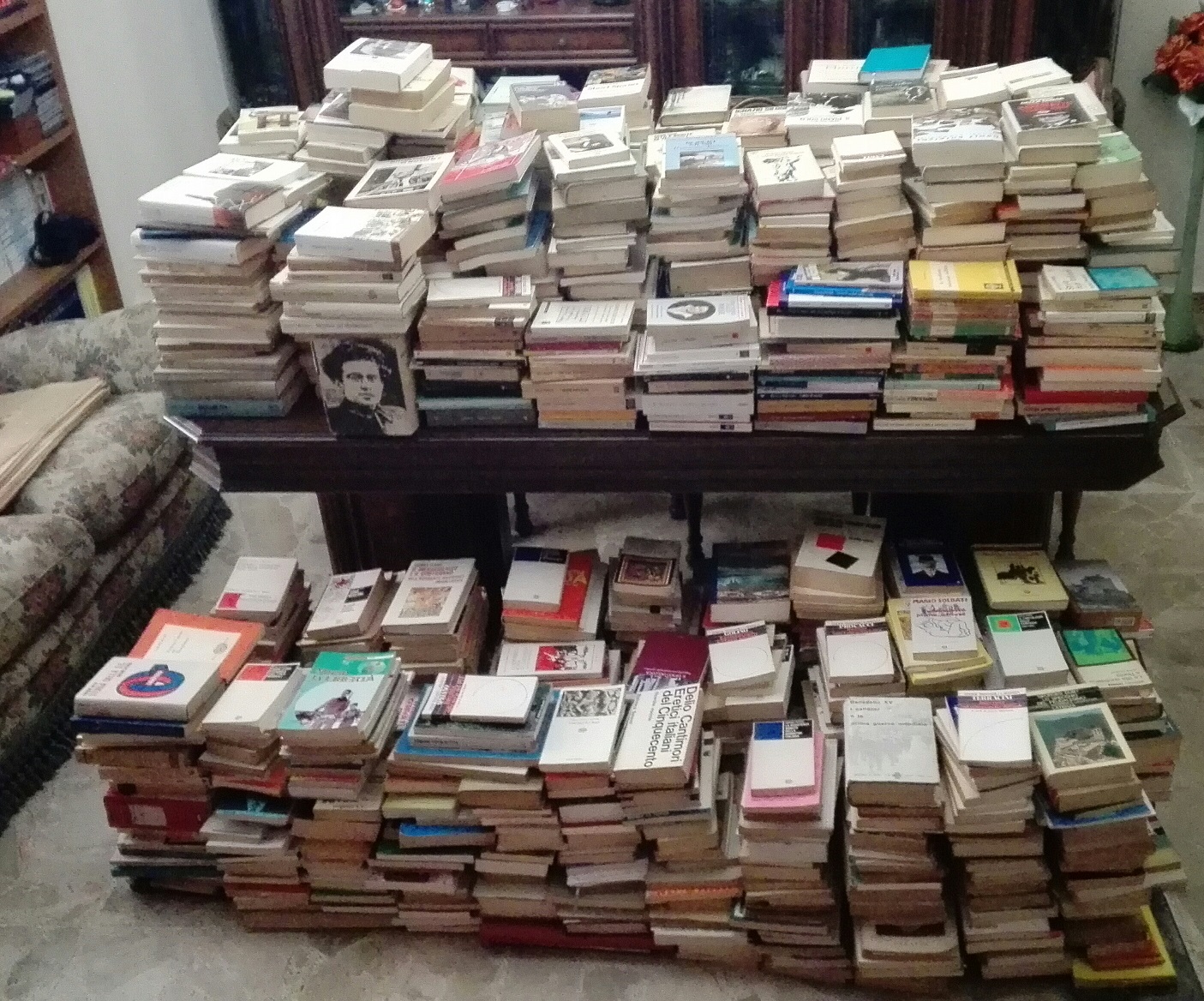

I libri insegnano ai ricordi

«I libri hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro per continuare a vivere»: da diversi giorni questa frase mi rimbomba in testa, da quando Paola Monterosso – la figlia del mio caro e indimenticato professore Rosario Monterosso – l’ha pronunciata per spiegarmi il senso di un gesto che mi ha molto emozionato.

Conoscevo la biblioteca di suo padre, mio docente di storia e filosofia negli anni del liceo e in seguito amico generoso e prodigo di consigli: si trattasse di libri o di vita quotidiana. La conoscevo perché la sua biblioteca è sempre stata la biblioteca dei suoi alunni.

Averne ricevuto in dono la gran parte per volontà dei tre figli Paola, Giuseppe e Giovanni mi onora e, nello stesso tempo, mi frastorna. Alcuni di quei libri li avevo ricevuto in prestito venticinque anni fa: le Lettere dal carcere di Antonio Gramsci, ad esempio, ma anche libri di storia, di saggistica e di narrativa che sono stati alla base della mia formazione.

Sarà come continuare le chiacchierate interrotte quasi cinque anni fa, anche se fa effetto ritrovarsi tra le mani il libro avuto in prestito nel 1992, o aprirne altri e trovare tra le pagine qualche foglietto con gli appunti, le note a margine, i richiami vergati dalla mano del professore Monterosso. Tuffarsi, così, nel mare aperto dei ricordi: «I libri insegnano ai ricordi, li fanno camminare», ci ricorda non a caso Erri De Luca.

Chissà se riuscirò a leggerli tutti, forse mi servirebbe un’altra vita. O più semplicemente avrei bisogno della testa di “Saro”, come lo chiamava la signora Anna Martino che da quasi un mese ha raggiunto il marito. A me piace pensarli ora insieme nel Paradiso immaginato da Borges: “una specie di biblioteca”.

Nel gesto di Paola, Giuseppe e Giovanni rivive la statura morale del padre, la sua generosità e il suo disinteresse per l’aspetto materiale delle cose: nonostante la sofferenza del distacco e la comprensibile tempesta affettiva. La profondità del suo pensiero e del suo agire.

Una lezione preziosa – che per questo ho inteso rendere pubblica – sui valori della vita, su ciò che realmente conta nelle nostre umane vicissitudini. E che per sempre porterò nel cuore come una delle più belle cose che mi sia mai capitata.

Cinquecento messaggi nella bottiglia

Cinquecento articoli. Sette anni di parole scritte un po’ per gioco, un po’ per soddisfare l’esigenza personale di comunicare e di condividere notizie, riflessioni, ricerche storiche (mi auguro) interessanti per coloro che seguono il blog.

Tutto ebbe inizio con il post Minita (24 marzo 2010), in seguito diventato anche il titolo del libro che deve tutto ai “messaggi nella bottiglia” lasciati fluttuare, in questi anni, sulle onde virtuali del web.

“Minita” come il nome che io stesso mi ero dato da bambino perché, nel momento in cui mi sono trovato ad affrontare una fase di grande cambiamento e ad accantonare il sogno di una vita, non potevo che ricominciare dalle certezze di sempre, racchiuse proprio in quel nomignolo: la curiosità per tutto ciò che si muove nella società e il desiderio di interpretare gli avvenimenti, di comprendere le persone al di là di ciò che appare a una prima, sommaria, osservazione.

Il blog mi ha consentito di farmi conoscere da gente che non avrei mai immaginato e dato l’opportunità di intrecciare rapporti personali e di confronto con persone altrimenti per me irraggiungibili. Mi ha fatto anche capire che le parole sono importanti e che chi scrive ha una responsabilità non indifferente nei confronti dei lettori, soprattutto se giovani.

Come ogni cosa nelle vite di ciascuno di noi, anche questo sorta di diario in rete ha avuto una sua evoluzione. All’inizio scrivevo con più frequenza e su argomenti della più svariata natura. Con il tempo ho preferito affrontare per lo più questioni di interesse generale, dare libero sfogo alla fantasia in qualche mini-racconto, soprattutto dedicare una particolare attenzione ai temi della dimensione locale e dell’identità eufemiese.

Un tentativo di fare memoria attraverso gli avvenimenti e le biografie più significative degli ultimi due secoli della storia di Sant’Eufemia, ma anche la riscoperta di storie “minime” da incastrare come tessere di un unico e più grande mosaico. Frammenti di vite che fanno parte della nostra vita, del nostro essere comunità.

Inutile ribadire che sono molto affezionato a questa mia creatura. Antoine De Saint-Exupéry ci ricorda che “è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”: io sono pienamente d’accordo con lui.

Il tempo della neve

Il tempo della neve è un tempo sospeso. Il sogno di una notte calma, che consegna al risveglio una sensazione di leggerezza. Una parentesi candida che placa la fatica del vivere quotidiano. Un ricordo lontano e rinnovato, piacevole come tutti i bei ricordi. Un mantello di serenità.

Sono io a quattro anni insieme ai miei fratelli, lo stupore per la scoperta incredibile fatta da tre bambini appena arrivati dall’Australia, il pianto incredulo: «la neve è fredda, non mi sento le mani!». È Mario incollato con il naso al vetro della finestra notti intere, incantato dalla magia dei fiocchi silenziosi.

Forse è vero che quando nevica si torna bambini, ma di certo non fa male allo spirito mangiare neve, ciucciare ghiaccioli o fare di una carota un naso.

Il mondo sembra fermarsi, i minuti dilatarsi nell’illusorio desiderio di sospingere più in là la ripresa della normalità. Si vive di fretta, inseguendo sempre qualcosa, con la dannata ossessione di arrivare da qualche parte. Come se arrivare fosse lo scopo: arrivare dove, poi.

La neve e la fretta sono invece antitetiche. La neve non può andare d’accordo con la frenesia di chi vorrebbe la strada pulita dopo un’ora. Nell’era dei social, una nevicata può essere l’ottava meraviglia del mondo o una calamità naturale di dimensioni bibliche. Tutto diventa eccessivo e drammatico, bello e ipocrita. Spesso falsato dal protagonismo di chi racconta o documenta: d’altronde informazione e social network sono evidentemente in una situazione di pericoloso corto circuito.

La lezione che la neve indica a noi affannati e distratti viandanti può riassumersi nel bisogno di sintonizzarsi sulla stessa frequenza della natura, liberandosi dalle zavorre mentali che non ci permettono di godere delle piccole cose. Ad esempio, camminare con la sola compagnia del silenzio, il passo lento che soltanto consente di conoscere un posto, di notare particolari di uno scorcio non apprezzabili dal sedile di una macchina in movimento, di respirarne l’anima. Anche soltanto per un giorno.