“Fuori sta succedendo la fine del mondo e tu sei chiuso dentro un archivio? Sei il solito topo da biblioteca!”. Le parole di mio fratello Mario, quando da poco anche la seconda delle Torri gemelle era stata centrata da un aereo, sono il mio primo ricordo dell’11 settembre 2001, il giorno che segna l’inizio del terzo millennio. Mi telefonava dall’Australia, dove si trovava in quel periodo. Io invece ero ignaro di tutto, piegato su alcuni documenti che stavo consultando all’archivio di Stato di Catanzaro, per la tesi di dottorato.

Ho ancora ben viva la sensazione di sconcerto e di smarrimento che mi assalì mentre attonito percorrevo in auto la strada del rientro a casa e ascoltavo gli aggiornamenti della lunga no-stop radiofonica. Proprio due giorni prima ero rimasto molto scosso per l’uccisione, ad opera di due kamikaze travestiti da giornalisti, di Ahmad Shah Massud, il leggendario “leone del Panshir” – eroe della resistenza afgana contro l’invasore sovietico negli anni ’80, poi ministro del governo di liberazione, quindi strenuo oppositore della deriva fondamentalista impressa dai talebani – che la penna di Ettore Mo aveva reso affascinante e romantico, un moderno Che Guevara.

Una volta acceso il televisore vidi anch’io l’orrore materializzarsi nelle immagini ben note dell’apocalisse. Le Twin Towers colpite dai due aerei dirottati che si afflosciavano una dopo l’altra, come in un macabro videogioco. Alcuni disperati che si lanciavano nel vuoto. Le fiamme, la polvere sui visi dei newyorkesi in fuga dal World Trade Center, la scritta sulla CNN (USA under attack!), l’eroismo dei pompieri mentre tutto attorno stava crollando, le prime angosciate testimonianze. E poi lo “sceicco del terrore” Osama bin Laden, Al Qaeda e i 19 terroristi islamici. Gli altri due aerei dirottati, il primo abbattutosi contro un lato del Pentagono, l’altro diretto contro la Casa Bianca e precipitato in una campagna della Pennsylvania grazie all’eroica lotta dei passeggeri contro i dirottatori. Immaginavo George Bush jr in volo sull’Air Force One, l’aereo progettato per salvaguardare l’incolumità del presidente nelle situazioni di emergenza. Un paio d’anni dopo, nel film Fahrenheit 9/11, Michael Moore l’avrebbe inchiodato alla sua goffaggine e inadeguatezza, impresse sul volto mentre riceveva all’orecchio la notizia dell’attacco terroristico.

Ho trascorso negli Stati Uniti gennaio e febbraio 2002. Di Ground Zero ricordo soprattutto l’odore acre del metallo liquefatto che si respirava nell’aria, a distanza di sei mesi. Tantissime fotografie attaccate all’inferriata che delimitava l’area, sul marciapiede fiori, lumini, bandierine, peluche, bigliettini. Sulla 5th avenue, un funerale di corpi ricomposti e riconosciuti soltanto allora, il centro di New York paralizzato da un corteo interminabile. Ho capito cos’è il nazionalismo statunitense quando la proprietaria dell’abitazione in cui ho vissuto per due mesi insieme ad altri colleghi ci rimproverò perché avevamo spostato sul retro la bandiera a stelle e strisce e ci intimò di rimetterla nell’ingresso principale.

Quello doveva essere il momento della solidarietà. “Siamo tutti americani” fu infatti il titolo dell’editoriale di Ferruccio de Bortoli sul CORRIERE DELLA SERA il giorno successivo all’attentato, un riadattamento esplicito delle parole rivolte da John Fitzgerald Kennedy agli abitanti di Berlino Ovest nel 1963: “Ich bin ein Berliner”. Ne nacque un dibattito acceso su Occidente, Islam e democrazia, con il richiamo inevitabile allo “scontro di civiltà” teorizzato dal politologo Samuel Huntington. Oriana Fallaci scrisse “di pancia” il furibondo La rabbia e l’orgoglio, un’invettiva piena di livore contro gli italiani (e gli occidentali) codardi e ignavi, indifferenti alla chiamata a raccolta per la Guerra Santa contro l’invasore islamico e ormai rassegnati a vivere in un’Europa diventata “Eurabia”. Sul campo opposto, le Lettere contro la guerra di Tiziano Terzani, manifesto pacifista che individuava nella non-violenza l’unica via d’uscita possibile dall’odio. Una posizione impopolare al cospetto di quasi 3.000 vittime, ma anche una lezione di umanità in mezzo alla barbarie del terrorismo, della guerra e della comoda scorciatoia che la violenza rappresenta. Sempre e comunque.

I gattini di Totò e l’Ordine dei giornalisti

Il paragone con il Padreterno, capace in soli sei giorni di “scrivere” il libro dell’Universo e di guadagnarsi, così, ventiquattro ore di meritato riposo, è improponibile e vagamente blasfemo. Però deve esistere un termine ragionevole per il rilascio di un semplice tesserino, pena l’arruolamento automatico per il festival della lentezza.

Sono iscritto all’albo dei giornalisti della regione Calabria dal 4 giugno 2003 (prot. n. 2136 del 25 agosto 2003), ma non ho ancora il tesserino. Ho sempre pensato che per fare valere un diritto acquisito non debbano servire raccomandazioni speciali. A Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare, a me quel che è mio. Ritenevo che, nonostante le lungaggini burocratiche nostrane, in un tempo accettabile avrei potuto sventolare l’agognato pezzo di plastica. Inizialmente, ho anche tentato di mettermi in contatto telefonico con gli uffici regionali dell’Ordine. Invano. Ho in seguito scoperto che l’apertura al pubblico è limitata al lunedì, dalle 9.00 alle 11.00. Quando sono finalmente riuscito a parlare con qualcuno, mi è stata data una risposta che – per usare un eufemismo – non è stata il massimo della cortesia. Di perdere una giornata per recarmi di persona a Catanzaro, non mi sembrava il caso. Non era un problema urgentissimo e per un po’ non ci ho proprio pensato. Me ne sono ricordato a giugno 2010, senza alcun motivo, visto che da anni ho deciso di non farmi più sfruttare da alcun giornale come corrispondente locale.

Ora è una questione di principio. Voglio il mio tesserino. Mi sono rivolto al sindacato dei giornalisti di Reggio Calabria, dove mi è stato spiegato che probabilmente la mia pratica è andata dispersa nel passaggio dalla fase gestita dal commissario Antonio Cembran al regime ordinario (come dopo il crollo di una dittatura!), per cui ho rifatto tutto daccapo. Nuova domanda, nuova foto e versamento delle quote annuali non corrisposte. Mi è stato però anche detto che per il tesserino avrei dovuto attendere l’autunno. Si sa, le ferie estive bloccano tutto. Passa luglio, passa agosto e, purtroppo, passano anche i mesi successivi. Nel frattempo, pago la quota per il 2011 e, di tanto in tanto, rinfresco la memoria al sindacato. Il 26 marzo scorso, il segretario del sindacato dei giornalisti, Carlo Parisi, risponde alla mia ennesima lamentela comunicandomi che avrebbe diffidato l’Ordine. Non succede niente lo stesso. Si approssima la seconda estate e comincio a pensare che “se ne parla dopo le ferie”, nonostante l’ottimismo del sindacato. Purtroppo, avevo ragione io. Provo a fare da solo, collegandomi al sito dell’Ordine (www.odgcalabria.it), ma il link “contattaci” non è attivo.

Nel suo irresistibile “latinorum”, il grande Totò sosteneva che gattibus frettolosibus fecit gattini guerces, ma qua si sta decisamente esagerando. Otto anni sono quasi tremila giorni. Per scrivere il Paradiso, una roba più impegnativa della compilazione di un minuscolo rettangolo, Dante impiegò molto meno. E non aveva il computer, né la macchina da scrivere, né uno straccio di biro.

Che marcia nuziale!

Mio fratello mi aveva anticipato che al suo matrimonio ci sarebbe stata una sorpresa, ma non pensavo che al momento di fare ingresso nella sala invece della marcia nuziale sarebbe partito, a tutto volume, un assolo di chitarra del genere! Ho colto sul viso degli invitati più stagionati un po’ di disorientamento, sui nostri amici molta simpatia per quel personaggio sui generis che Luis è sempre stato…

14 agosto 2011

Non sono proprio ferie, ma bisogna dire così…

Non vado in ferie. Non ci sono mai andato. Almeno, non secondo i parametri riconosciuti internazionalmente. Per chi vive in Calabria, è abbastanza consueto… In genere, se non si ha la fortuna di possedere una casa al mare (e io appartengo a questa categoria), ci si organizza per delle sfacchinate, andata e ritorno dal mare sotto il sole cocente della Salerno-Reggio Calabria. Oppure ci si dà al piccolo cabotaggio (Tropea, Eolie, ecc.), da realizzare in uno-due giorni di fuoco. Da qualche anno mi sono stancato di questa vita da pendolare, ma qualcosa da fare la si trova sempre. Tra parenti che non rinunciano a qualche settimana (o mese, per i pensionati) nella propria terra di origine, impegni nelle associazioni, incontri più o meno culturali, di intrattenimento o soltanto culinari, incremento delle attività sportive, escursioni in provincia, a caccia del cantante buono “a gratis”, tempo per occuparsi del blog ne rimane poco. Credo pure che, per chi lo fa durante l’anno, ne rimanga poco per leggerlo.

E comunque farà bene anche soltanto staccare la spina, al di là della vacanza che non ci sarà! Il blog dà soddisfazioni, ma richiede anche una dedizione tanto piacevole quanto impegnativa.

Per cui, buone vacanze a tutti. A meno di qualche imprevedibile incursione, speriamo di ritrovarci a settembre con ancora la voglia di dire qualcosa.

Ho preso in prestito l’immagine che vedete dal sito “Alessia scrap & craft…”

http://www.4blog.info/school/2011/nuovo-cartello-per-i-blog-in-ferie/

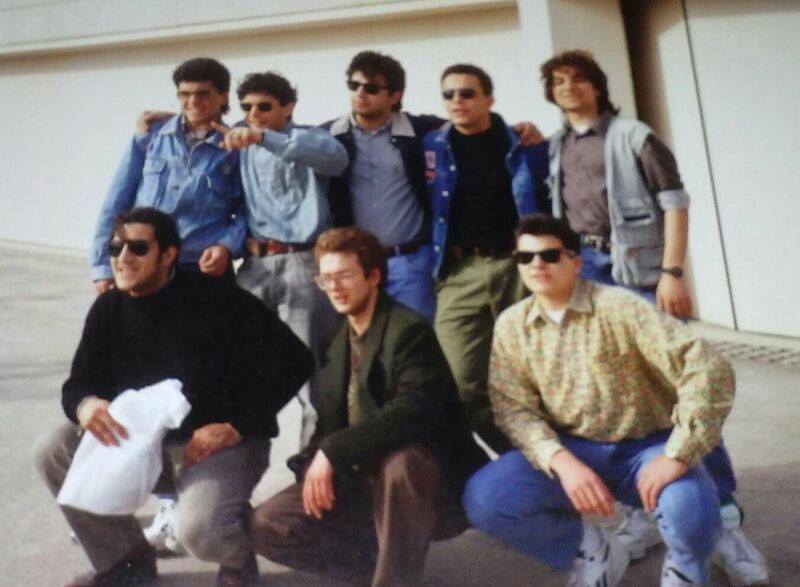

Anni come giorni volati via

In una canzone di successo Raf si domandava cosa sarebbe rimasto degli anni ’80, il decennio che ha portato la mia generazione alla soglia della maggiore età e che, come tutto ciò che il trascorrere del tempo rende romantico e “mitico”, appartiene alla sfera dei ricordi più piacevoli.

Innanzitutto gli odori. Quello della casa di mia nonna e delle rose bianche del suo piccolo giardino. A ripensarci adesso, l’orzata che ci preparava era imbevibile. Troppo dolce. Eppure andavamo al fondo del bicchiere d’un fiato, come con la gassosa al limone Marra, di gran lunga superiore alla Romanella. Era quello il rifugio dei nipoti per un break tra un gioco e l’altro: pane con olio e sale, oppure i gelati che eravamo autorizzati a prendere a credenza da Micuzzu ’u Grugnu o da Grazia ’a Rofalazza, tanto poi la nonna saldava tutto. Di nascosto dal nonno, però, che aveva una concezione del denaro molto genovese. La pipa della Gelca gusto vaniglia ci faceva assumere pose da adulti, nonostante i sandali color cuoio con fibbia allacciata sulla caviglia e i pantaloncini extra corti da maratoneta.

A mano a mano, gli spazi da conquistare aumentarono. Il campo da gioco della “tola” – una variante del nascondino – non aveva alcun limite. Anzi, quando il ruolo di cacciatore toccava al meno sveglio del gruppo, alcuni si rifugiavano in una lontanissima sala giochi o se ne andavano addirittura a casa. Con le biciclette si girava il paese, attaccata al manubrio o sotto la sella la targhetta con il numero personalizzato: ne avevamo recuperate a decine quando distrussero – verbo quanto mai calzante – il vecchio palazzo municipale. I più audaci si spingevano fino alla ferrovia e attraversavano il ponte e la galleria, correndo all’impazzata per nascondersi nelle “nicchie” quando la littorina annunciava il suo arrivo. Era la linea (dismessa dal 1997) che da Sinopoli portava a Gioia Tauro, utilizzata dai lavoratori, da coloro che frequentavano le scuole superiori fuori paese e da chi si concedeva un colpo di vita al cinema “Sciarrone” di Palmi.

Lo sport più praticato era il calcio. In qualsiasi posto. Per strada, in pineta, al municipio, ma soprattutto in piazza, dove con Micuzzu du’ café e suo fratello si combatteva una quotidiana guerra di logoramento: noi compravamo i palloni, loro li sequestravano. Anche se potevamo contare sulla quinta colonna dei loro nipoti che spesso e volentieri riuscivano a recupere quanto ci veniva sottratto. Quando non ci era consentito utilizzare un pallone “normale” – raramente il tango, in effetti troppo pesante per giocarci in piazza: solitamente il super santos, che era migliore del super tele – ci si arrangiava con quello di spugna. Nei momenti di maggiore tensione e di divieto assoluto, andava bene anche la pallina da tennis di spugna o – incredibile, ma vero! – la lattina di una bibita schiacciata.

Il mito era Shingo Tamai, l’antenato di Oliver Hutton capace di tiri impossibili, con il pallone che si deformava per la potenza del calcio e si impennava altissimo, prima di ricadere in terra e schizzare verso la porta, imparabile, dopo un lungo vorticare. I cartoni animati erano una costante dei nostri pomeriggi: il pugile Rocky Joe; le lotte titaniche dei robot dotati di armi potentissime (l’alabarda spaziale di Goldrake, i raggi fotonici di Mazinga Z e quello protonico di Jeeg Robot d’acciaio); il fascino della cicatrice sullo zigomo di Capitan Harlock; le peripezie dello sfortunatissimo Remì; Dick Dastardly e il suo assistente sghignazzante, il cane Muttley, alle prese ora con la cattura del piccione viaggiatore, ora con le “corse pazze” contro il Diabolico Coupé, Penelope Pitstop, l’Insetto Scoppiettante e tanti altri.

Sul finire del decennio, inaspettatamente, arrivò a casa mia il motorino, un Califfo dotato di pedali che in salita non ne voleva proprio sapere di andare. Un’esperienza brevissima, conclusasi senza alcun rimpianto. Anni dopo ne ho rivisto uno simile in una televendita: lo davano in omaggio, insieme ad altri articoli, a chi acquistava una batteria di pentole e un servizio completo da tavola.

Guido, il suonatore Jones e la lumaca di Trilussa

Oh, l’amour

Esami di maturità, un ricordo

Ho sempre considerato a dir poco bizzarri i “quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla” cantati da Antonello Venditti. Eppure anch’io, come milioni di ragazzi prima e dopo di me, ho ascoltato fino alla nausea “notte prima degli esami” in quel lontano giugno del 1992, riavvolgendo il nastro della musicassetta e facendolo ripartire un’infinità di volte. Specialmente la notte in cui, diversamente dal principe di Condè la vigilia della battaglia di Rocroi, non riuscii a dormire “profondamente”.

Al solito, le ipotesi sulla traccia del tema d’italiano si sprecavano. Ma anche le cartucciere e la fantasia di chi le congegnava. I pochissimi che ci presentammo senza neanche un temario fummo quasi irrisi. Eravamo sicuri che, nella peggiore delle ipotesi, saremmo stati in grado di affrontare la traccia di attualità. E infatti andò così. La tensione, altissima, era per il primo vero esame della vita, non per le prove in sé.

In Italia e nel mondo stava succedendo di tutto e cominciavamo a guardarci attorno con occhi attenti. Dopo la caduta del muro di Berlino, i paesi del blocco sovietico si affacciavano uno dopo l’altro alla democrazia. Da poco più di un anno era finita la prima guerra del Golfo, contro la quale avevamo organizzato una manifestazione terminata in piazza Matteotti con la lettura al megafono di un appello (addirittura) preparato da me, Nino e Luigi. A maggio la strage di Capaci s’era portato via Falcone. A esami in corso la notizia del tritolo in via D’Amelio contro Borsellino colse in spiaggia quelli che avevamo già sostenuto l’orale, portata da una ragazza che non la smetteva più di piangere. Increduli e sgomenti ci chiedevamo: “e ora che succederà?”. Cossiga picconava il sistema politico italiano ormai prossimo all’implosione, Craxi e Andreotti pensavano di essere ancora i burattinai del potere, ma i tempi stavano davvero per cambiare.

Qualche mese prima avevamo fatto il nostro primo viaggio all’estero, destinazione Barcellona. La colonna sonora la portarono i ragazzi di Bagnara: un tributo a Freddie Mercury, morto nel novembre precedente, integrato dai Litfiba allora all’apice del successo. Anche se mio fratello ci aveva stregato con la novità del momento, Edoardo Bennato nelle vesti di Joe Sarnataro (“È asciuto pazzo ’o padrone”). Portavamo a spasso le nostre acconciature improbabili (io il ciuffo alla Nicola Berti, il mio idolo calcistico), camicie orribili e jeans accorciati selvaggiamente a dieci centimetri dalle scarpe. Per la prima volta diventammo conquistatori “in trasferta”, qualche bacio carpito sulle scale dell’albergo e storie che proseguirono nel corso della prima estate da patentati, con la possibilità – quindi – di andare al mare autonomamente, a bordo della mitica 126 blu mediterraneo di Luigi. Ben presto l’esame di maturità diventò un ricordo, come l’incubo per la prova di matematica che non riuscimmo a completare e che Luis risolse alla sua maniera con un’esibizione straordinaria davanti alla cattedra, su una gamba stile Jim Morrison nella danza dello sciamano, conclusa con l’esclamazione: “ecco il punto di equilibrio richiesto dalla traccia!”.

La lezione dei bambini/bis

Nella rubrica che cura su “Il Quotidiano della Calabria”, il professore Pietro De Luca ha così risposto, ieri, al mio intervento – inviato al giornale in una versione leggermente ridotta rispetto all’articolo pubblicato sul blog – sull’episodio di discriminazione accaduto in una scuola media di Catanzaro:

Caro Forgione, siamo qui a raccogliere i cocci di quel vaso che si è rotto quando il governo fece il suo bilancio e tagliò i fondi all’istruzione. Capimmo subito che a farne le spese sarebbe stata la riduzione degli insegnanti di sostegno. Lo scrivemmo più di una volta.

Potrà dirmi, caro Forgione, che la realtà del nostro caso è più complessa. Di sicuro lo è, ma l’insegnante di sostegno, prima ancora di essere una scelta economica, è una scelta di civiltà. Se è lì presente e tutti possono vedere che uno (il ragazzo destinatario) vale quanto l’intera classe per la cura che gli è prestata, allora si comprende in maniera concreta il valore della persona nella sua singolarità. La reazione della classe (neanche noi parteciperemo d’oggi in avanti a qualsivoglia iniziativa, se il nostro compagno non può uscire dall’aula) costituisce la prova provata che quei ragazzi hanno capito tutto, soprattutto il valore della personalità del loro amico. Un giorno gli avevano scritto: “Tu sei la nostra forza”, forse per dire finanche “tu sei il nostro maestro, colui che ci insegna e ci dispiega un mondo altrimenti sconosciuto”. Nel coro solidale si può leggere ancora: “se a te viene negato un diritto, anche noi ne facciamo a meno perché il titolo per riscuoterlo non può essere costituito da una semplice sperimentata abilità, a questa ha già provveduto madre natura, manca sempre quello della cittadinanza”. Bravissimi quei ragazzi, cittadini controcorrente di questa Italia individualista e sorda al disagio altrui. Mi domando perché, invece di dare la stura a vecchi e stereotipati luoghi comuni, non si espliciti chiaramente il disagio nel quale è piombata la scuola da quando è caduta sotto la mannaia Gelmini-Tremonti. Questo andrebbe detto, così semplicemente, perché tutti lo sappiano.

Caro Forgione, lei ha il vantaggio di parlare da dentro quel mondo della disabilità al quale offre la sua vicinanza e ne viene ripagato con un surplus di maturità riscontrabile. Per tale motivo sa bene che il buon cuore degli operatori non ha prezzo e quando manca nulla lo rimpiazza. Ci vuole anche dell’altro, però: mezzi, strumenti, strutture. Perché non si apre allora al volontariato per certi ammanchi di personale nelle strutture pubbliche? Che resta da pensare, che si vuole persino mortificare chi si trova in una necessità? Ma questo sarebbe solo mostruoso. Non vorrei neanche pensarlo per un minuto in più. Preferisco occupare la mia mente con la grande lezione della solidarietà di quella classe.