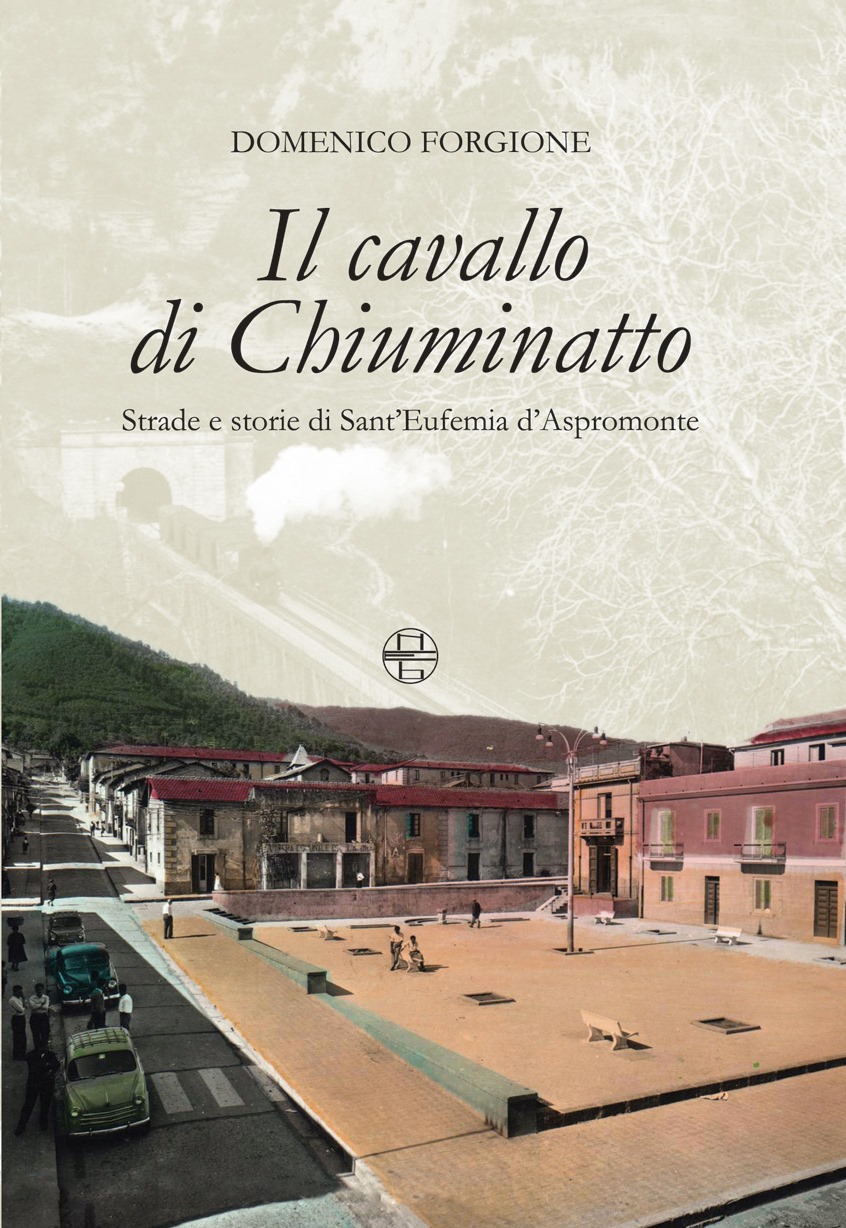

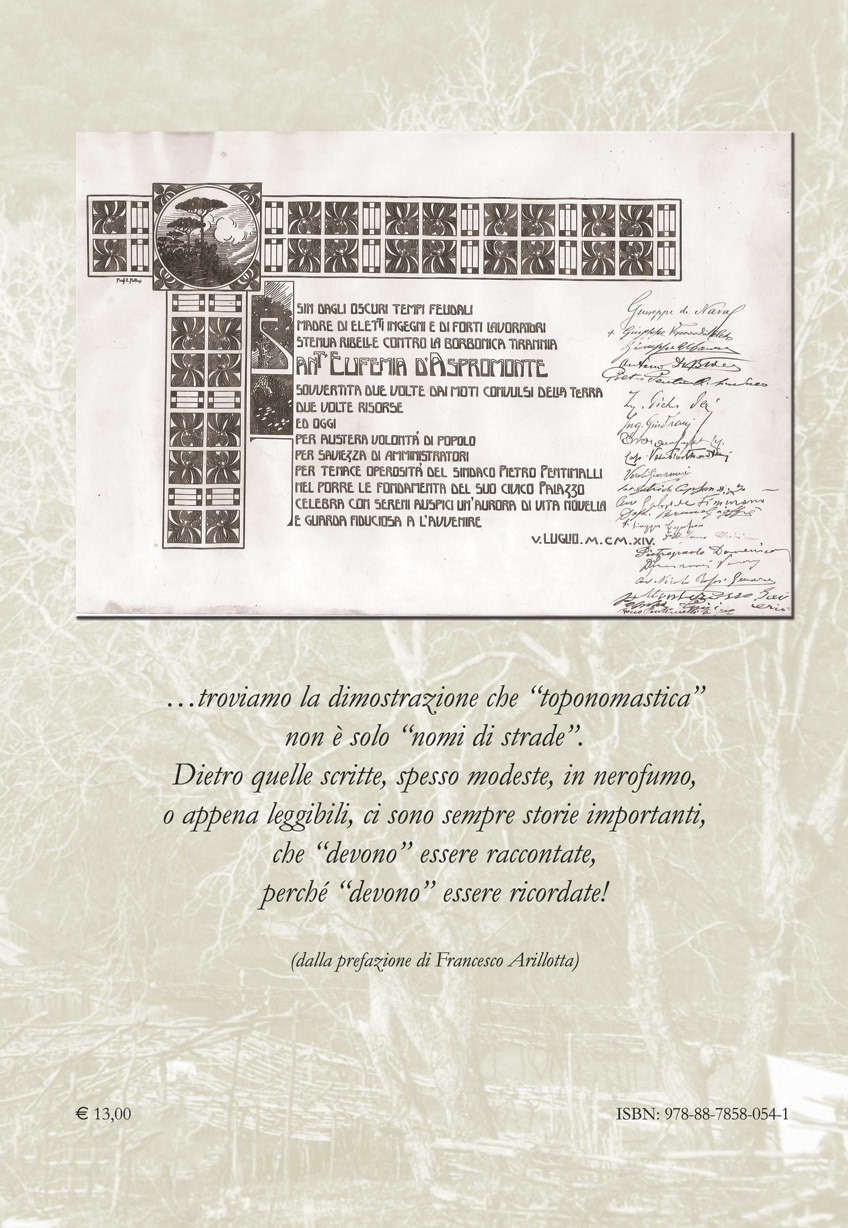

Finalmente siamo in stampa: in anteprima per gli amici del blog prima e quarta di copertina. Il cavallo di Chiuminatto (Nuove Edizioni Barbaro, pp. 192; con prefazione di Francesco Arillotta).

In libreria dopo Pasqua

di Domenico Forgione

Felice anno a vecchi e nuovi compagni di viaggio, a chi ho perso e a chi ho trovato, a chi ancora sogna, spera e lotta, a chi non si arrende, a chi ce la mette tutta, a chi non pensa che la vita sia una competizione in cui ci sono vincitori e sconfitti, a chi dà senza pretendere, a chi sa rispettare quel che sei e non quello che vorrebbe che tu fossi, a chi sa amare, a chi non ha capito e anche se ha capito preferisce morire d’orgoglio. Buon anno a tutti, nonostante tutto.

Torno sempre con gioia al liceo scientifico “Enrico Fermi”, che a distanza di venti anni continuo a considerare un po’ casa mia. Un luogo dello spirito che racchiude ciò che ero e quel che sono diventato anche grazie ai cinque anni trascorsi tra quelle mura. E poco conta se, all’epoca, l’unico istituto superiore del nostro comune non fosse ospitato negli attuali locali. Non si è mai palpitato per un vestito. Per l’anima che vi sta dentro, sempre.

Non ho trovato i miei vecchi professori; “don” Rocco ci ha lasciati ormai da diversi anni, “don” Nino e la “signora” (mai conosciuto il suo vero nome) credo si siano pensionati. Eppure sento quell’aria e la riconosco. Odore di gioventù, di sogni e di speranze, di banchi incisi col coltellino, di scherzi terrificanti, di sicurezza ostentata per nascondere paure inconfessabili, di storie d’amore che sembravano eterne, di ansia per l’approssimarsi dell’interrogazione o del compito in classe, di entusiasmo e di noia, di frasi “storiche” riportate sul diario, di allegria per un niente e di pianti per lo stesso niente che agli occhi di un adolescente spesso diventa (ed è) tutto.

Inutile dire che ho apprezzato le parole usate nei miei confronti dal professore Pietro Violi e dalla professoressa Carmela Cutrì. E va da sé che mi ha fatto molto piacere parlare davanti a tanti giovani dei miei libri e di questo blog. Mi hanno emozionato gli interventi di Gresy e di Maria Grazia, la freschezza sui visi dei ragazzi e delle ragazze del mio paese. Sono i volti di chi ha il dovere di sognare e dare una nuova speranza ai sognatori che fummo, quand’era giusto sognare perché, come per il viaggio, non è tanto la meta ciò che realmente conta, ma il viaggio stesso, il tragitto che si compie per giungere (forse) a destinazione. La ricchezza dell’uomo è il suo eterno interrogare la realtà che lo circonda e se stesso, alla ricerca di qualcosa che talvolta non si riesce a definire e che invece, semplicemente, è vita.

Ho incontrato la Sant’Eufemia di domani e, per me, è stato il più bel regalo di Natale. Non tutto è nero, non tutto è perso.

Ora ne posso parlare. Dalla primavera scorsa la tentazione c’è stata più volte, ma mi ha sempre frenato il timore di sbilanciarmi troppo quando ancora, in effetti, non sapevo come sarebbe andata a finire. Il progetto aveva cominciato a frullarmi in testa dopo il convegno organizzato dal Terzo Millennio e dal liceo scientifico per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (marzo 2011). In quella circostanza, mi resi conto che, per la maggior parte degli eufemiesi, i protagonisti della storia locale non sono nient’altro che un nome stampato agli incroci delle strade. Pensai che sarebbe stato utile saperne di più.

Certo, perché un progetto diventi realtà, occorre una buona molla, che è arrivata un anno dopo. Fino ad ora avevo scritto libri per passione, per “dovere”, per lenire un dolore. Questo l’ho scritto per rabbia e perché lo scrivere, per me, ha sempre rappresentato una formidabile valvola di sfogo.

Mi sono divertito tantissimo. Dal 1861 ad oggi i nomi di alcune strade sono cambiati, nuove vie si sono aggiunte, di altre denominazioni addirittura non si ha più notizia. Scomparsi i nomi, cancellate – fisicamente – anche le vie. Allarga di qua, allarga di là, un corpo avanzato, una recinzione e addio strada.

In tutto, ho redatto 106 voci. Ovviamente, su personaggi come Dante o Cavour c’era poco da aggiungere a quanto già non sia noto. Un buon ripasso, comunque, dà sempre giovamento.

Recuperare le notizie riguardanti i personaggi eufemiesi è stata invece una caccia al tesoro, a volte spassosissima, altre irritante. Ho chiesto delle informazioni all’anagrafe di Genova e all’archivio storico della banca commerciale italiana e mi sono state fornite dopo ventiquattro ore. Mi sono rivolto allo stato civile del comune di Palmi e ho fatto prima a girarmi tutto il cimitero alla ricerca di una tomba (soprattutto, di una data che in nessun archivio avevo trovato) che sospettavo si trovasse là e che alla fine è saltata fuori: eureka!

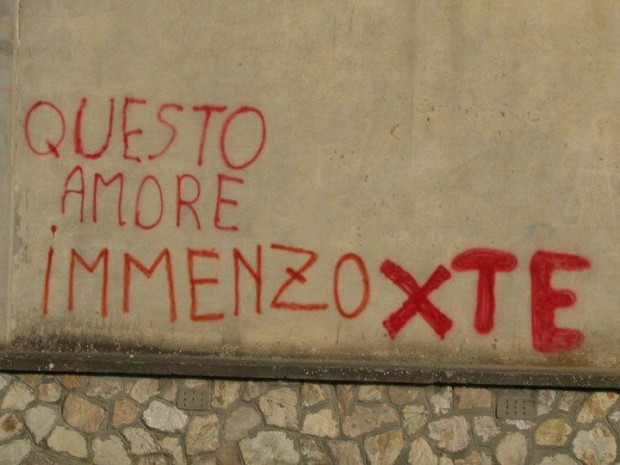

A distanza di venti anni, mi sono cimentato nuovamente con il latino per decifrare un registro di battezzati del Settecento e ho esultato (in italiano) quando, finalmente, ho scovato l’informazione che cercavo da mesi. E poi le risate, che non ce l’ho fatta a non condividere con qualcuno, davanti alla scoperta degli strafalcioni che campeggiano in bella vista su alcune tabelle toponomastiche.

Strade, storie e storia di Sant’Eufemia, dato che il libro è anche il pretesto per scrivere di storia locale e per portare alla luce aneddoti legati ai personaggi o a alle strade che a quei personaggi sono dedicate.

* Per la pubblicazione se ne parlerà nel 2013. No, il titolo non lo rivelo neanche sotto tortura.

Ero amico di Vincenzo Pinneri (Ceu “Galera”), capo dell’omonima banda che tra il 1943 e il 1944 terrorizzò Sant’Eufemia e dintorni e si rese protagonista della faida con la banda Leonello di Sinopoli.

Il Pinneri uscito dal carcere alla fine degli anni Settanta non era il bandito, già fratricida, evaso dal carcere e latitante, che faceva il giro delle campagne per estorcere cibo, denaro e armi. Non era l’ergastolano condannato per una ventina di reati (un altro omicidio, diversi tentati omicidi, estorsioni, violenze), né il leader giovanissimo – ma lui ha sempre negato di essere stato capo di qualcuno: “erano gli altri che mi seguivano anche se non li volevo” – di una banda di sbandati, il cui arresto con tanto di passarella per le vie del paese, ammanettato alla sponda di un carro bestiame, da molti fu salutato come una liberazione.

Il Pinneri che ho conosciuto io era un affettuoso signore anziano che ha sempre vissuto da solo, adorava i bambini e ti metteva in imbarazzo se lo invitavi a pranzo, perché arrivava con due buste stracolme di salumi, formaggio, carne, frutta, biscotti.

Si commuoveva spesso: di fronte alla morte di un giovane; per quel ragazzo che non riusciva a trovare lavoro; per l’altro costretto ad emigrare, cui portava un pacco di roba da mangiare ogni volta che doveva ripartire.

Imbattibile al gioco della dama, si dilettava con le carte: poco a “scopa”, perché troppo forte e senza rivali: ricordava tutte le giocate e sapeva “contare il quarantotto”; di più a “scala quaranta”: ma non con tutti, solo con chi gli stava simpatico. Mai a soldi e sempre “a consumazione”: merendine, caramelle e bibite che puntualmente regalava a qualcuno. Prediligeva le boccette e, dalle bestemmie, anche chi si trovava nel parcheggio, fuori dalla sala biliardi, capiva se avesse vinto o perso.

Stravedeva per me e mi aveva eletto “biografo ufficiale” delle sue gesta. Probabilmente, un giorno lo diventerò, mettendo insieme la lunga e inedita intervista che abbiamo realizzato a più riprese, gli articoli che lo hanno riguardato e che mi ha affidato insieme alle pagine di un suo diario e ad altre autografe, scritte in diversi momenti (l’ultima, due mesi fa, dal letto dell’ospedale), le poche foto che lo ritraggono a Fossombrone, Saluzzo o Pianosa, le carte giudiziarie già fotocopiate e quelle che occorre recuperare.

Il Pinneri che ho conosciuto io era anche, però, l’uomo pronto a sparare e uccidere nuovamente, ai primi anni Ottanta, davanti al bar, se non ci fosse stato il tempestivo intervento di un avventore, che prima con coraggio gli bloccò la mano armata e poi riuscì a calmarlo e a farlo desistere dall’insano proposito. Era l’ultraottantenne vittima del furto della sua inseparabile “Ape 50”, il quale, costretto a presentare denuncia, all’esterrefatto maresciallo che gli chiedeva se nutrisse qualche sospetto rispose: “E secundu vui, se sapiva cu fu, veniva a caserma?”.

Qualche giorno fa mi è stato chiesto come mai non gli avessi ancora dedicato un articolo. Ecco, ho il sospetto che molti, soprattutto tra i giovani, siano affascinati dal Pinneri bandito e “giustiziere”, un po’ come avviene con quelle fiction televisive che trasformano in eroi certi personaggi negativi. Io ritengo che sia giusto ricordare con affetto il Pinneri che in tanti abbiamo conosciuto come persona a suo modo dolce, sensibile, premurosa e, se vogliamo, perseguitata da antichi fantasmi e da un “ruolo” sopravvissuto allo scorrere del tempo. Andrebbe invece consegnato alla dimensione storica e sociologica il mito del Pinneri impavido e violento, grilletto facile e bombe a mano sempre in tasca nel contesto sociale caotico del dopo 8 settembre, protagonista di un incredibile assalto alla caserma dei carabinieri e, nell’immaginario collettivo, ancora assiso dietro a un treppiedi all’ingresso del paese, pronto ad accogliere a sventagliate l’arrivo del questore di Reggio Calabria.

Ho sempre immaginato gli intellettuali come tanti Pollicino, le tasche piene di sassolini da seminare lungo il cammino, a beneficio di chi verrà dopo. Un’indicazione, un segnale che aiuti l’altro ad orientarsi o anche soltanto serva da conforto quando la solitudine del pensiero stringe il petto: “sì, sei sulla strada giusta”.

Il professore Rosario Monterosso è uno che di sassolini ne ha lasciati parecchi, ovunque e in ogni momento. Chi ha avuto il privilegio di essere suo alunno, suo amico, o entrambe le cose, ora non può che avvertire smarrimento. Ci ha lasciato in punta di piedi, con uno stile che abbiamo apprezzato anche quando ci è costata dolore la sua decisione di chiudere con il mondo, nel momento in cui tutto era diventato ineluttabile.

Sant’Eufemia era il suo secondo paese e il liceo scientifico “E. Fermi” la sua seconda casa. Stamattina, nella casella di posta elettronica, ho trovato una email: “Penso che il nostro liceo sia stato il luogo che lui ha maggiormente amato, insieme alla sua incredibile biblioteca e al suo orticello”. Dalla notizia della sua morte è un continuo telefonare, chiedere, esprimere tristezza tra noi ex alunni. Questa è la sua eredità: altri sassolini.

I ricordi si accavallano, come in un puzzle di sentimenti che vorrebbe tradurre lo stato d’animo in immagini e parole. Sono in difficoltà. Per me Rosario Monterosso è stato molto di più che il mio professore di storia e filosofia negli anni del liceo. La presentazione del mio libro su Sant’Eufemia mi diede l’occasione di riconoscere pubblicamente il debito che avevo (ed ho) nei suoi confronti. Per avermi fatto innamorare delle discipline storiche, per avere rappresentato, con il suo esempio di vita, di impegno civile e sociale un modello positivo. Anche in quella occasione fu generoso, con la sua presenza dietro al tavolo degli oratori e con le parole della sua relazione. Così com’è stato sempre presente, ogni volta che qualcuno a Sant’Eufemia ha organizzato un evento culturale e ha chiesto il suo autorevole contributo. Credo sia stato questo il tratto distintivo della sua personalità. Sul piano intellettuale, la brillantezza del pensiero, quel suo sapere tradurre la complessità del ragionamento in chiarezza espositiva. Dopo, tutto appariva più limpido, come se una luce avesse illuminato la stanza buia.

La sua biblioteca è stata la biblioteca dei suoi alunni. I primi prestiti, per me, furono “Dei doveri dell’Uomo” di Giuseppe Mazzini e “Lettere dal carcere” di Antonio Gramsci. E poi i dissidenti russi: Solgenitsin, Sacharov, Salamov. Devo a lui l’amore per Leonardo Sciascia e per Italo Calvino. Devo a lui suggerimenti preziosi e molti testi utilizzati nelle mie ricerche e pubblicazioni.

Devo a lui l’insegnamento che non bisogna mai fermarsi all’apparenza delle cose, ma scavare con certosina pazienza nella realtà che ci circonda, nell’oggetto del nostro studio, nella nostra anima e in quella degli altri.

Di sinistra, ma di una sinistra che non può albergare in nessun partito quando l’etica viene mortificata dalla prosaica gestione del potere. Una vicenda che partiva da lontano, dal lamento di Ignazio Silone, “socialista senza partito e cristiano senza chiesa”.

Con il professore Monterosso spesso “scandagliavamo” l’attualità politica ed era per me consolante constatare che molte idee collimavano. “Il posto del partito socialista è a sinistra”, concordammo nel momento dell’ubriacatura forzista di tanti compagni, nonostante avessimo bene in mente che molti dei carnefici di quell’esperienza fossero a sinistra. In quella sinistra che era stata sconfitta dalla storia e che, appunto per questo, riconfermava la validità del concetto pertiniano di libertà e giustizia sociale: “libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del socialismo, costituiscono un binomio inscindibile: non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà”.

Ho ammirato la sua decisione di candidarsi a sindaco di Bagnara, nonostante egli per primo fosse consapevole di essere l’agnello sacrificale di una sinistra votata alla sconfitta. La vita è fatta anche di esempi da dare al prossimo: “ci sono quelli che prendono il 70% dei voti, ma ci siamo anche noi che non ci omologheremo mai a un sistema di potere che condanniamo. Abbiamo il dovere morale di testimoniare la possibilità di un altro destino”. Questo il senso della sua scelta. Ancora sassolini, ancora un’altra lezione. Da mandare a memoria come l’ultima, di questi mesi, in realtà il filo conduttore di tutta la sua esistenza. Una dichiarazione d’amore per moglie e figli, bellissima nella sua tragicità.

Da oggi, siamo tutti un po’ più soli.

Ti ho visto poco fa: eri su un manifesto, attaccato a un muro. Proprio ieri, a pranzo, si parlava di te, di quanto manca la tua allegria, quel modo unico di stare in compagnia, la conversazione “pirotecnica” (bravu pe’ ’na vita!), la gestualità che era essa stessa parola, il racconto di storie incredibili. O soltanto di una filastrocca in dialetto, una qualsiasi del tuo inesauribile e comicissimo repertorio. Ecco, se c’è una cosa che rimpiango, è di non averti mai detto di “passarmele”, di farmele scrivere e conservare.

Dicono che il modo migliore per ricordare chi non c’è più sia farlo con il sorriso sulle labbra. Magari quello che tu sempre riuscivi a strappare, a chiunque. Come quella volta che, chissà in quali pensieri assorto, dimenticai di servirti il cucchiaio accanto al bicchierino del caffè (ché nella tazza non ti piaceva). Aspettasti un po’, guardandomi in silenzio, dopo di che, senza scomporti minimamente, girasti il caffè con l’indice!

Il bar di mio padre è stato, per me, il dono irripetibile dell’affetto (da bambino) e dell’amicizia (da adulto) dei suoi amici. Privilegio tremendo, con il passare degli anni. Mimmareddu, ma anche Marieddu e Loigeddu: la conosco bene quella voce, per questo mi viene difficile sorridere, ora. Forse un anno è troppo poco. Forse davvero soltanto il tempo riuscirà a riempire un po’ di vuoto.

Potrei raccontare centinaia di aneddoti. Le storie sul periodo che trascorresti in Germania, da giovane emigrato: eins, zwei, drei, quando volevi insegnarmi i numeri in tedesco. L’episodio, inverosimile (ma con te era sempre difficile capire dove finisse il gioco e dove iniziasse la realtà), della foto della tua pancia esposta per due mesi in non so quale museo.

O di quando andavamo a caccia. In realtà, io ero un elemento scenografico, non avendo mai sparato un colpo di fucile né allora, né dopo. Però a dodici, tredici anni era una gara tra fratelli per stabilire a chi toccava alzarsi alle 4.00 l’indomani mattina. La lampadina accesa per fare capire che eravamo pronti, il caffè caldo e poi sulla macchina (la tua golf modello preistorico o la 127 di mio padre). Il freddo, l’attesa, il ritorno, le tipiche pose da cacciatore, il giro in paese per zittire tutti gli spraticuni che si spacciavano per cecchini infallibili.

Ricordi che si accavallano. Quella passata con l’organetto e la tua ospitalità. La sacralità della preparazione delle polpette e quel tuo tratto caratteristico di “imboccare” l’ospite, di dedicare a due come a trenta commensali un’attenzione particolare, una cura di parole e bocconi, il sollievo di ore e ore di spensieratezza. Perché il tempo, con te, di certo non era un’entità assoluta.

Il racconto sulla vita degli animali – “Piero Angela può venire a lezione da me” – e il religioso silenzio con cui seguivi i documentari alla televisione. La descrizione dell’accoppiamento delle api, racconto fantastico di una quarantina di minuti che ci fece ridere fino alle lacrime. L’adorno, che ti piaceva osservare con il cannocchiale “mentre teneva stretto nel becco un insetto”.

Mi è capitato di sognarti, ma mai il sogno o la fantasia possono avvicinarsi alla realtà di quella volta che mi portasti nel tuo orto per farmi raccogliere una busta di mandarini. “Li devi assaggiare”, mi avevi detto. Ci andammo subito dopo pranzo. Venne a recuperarmi mio padre a notte fonda, dopo non so quanti litri di vino, soppressate e formaggio consumati con il pan biscotto, io, tu e un amico passato per caso da lì e prontamente da te sequestrato. Che poi – si sa com’è quando si sta in compagnia – i mandarini non facemmo in tempo neanche a raccoglierli.

Nel linguaggio dei social network, con Epic Fail (fallimento epico) s’intende un enorme sbaglio (qualcosa di simile a una figuraccia), immortalato in un video o in una foto. Ad esempio, certe scritte sgrammaticate che si leggono sui muri delle città.

O immagini buffe, incredibili, che suscitano istintivamente una fragorosa risata.

Qualcosa di simile è capitato con il post che ho pubblicato stamattina per rispondere a un fantomatico Rocco Cutrì. “Fantomatico” non perché Rocco non esista, ma perché non è lui l’autore del commento all’articolo Strettamente personale che aveva provocato la mia reazione.

Negli ultimi tempi sul blog registro, con maggiore frequenza rispetto al passato, incursioni incresciose. Per questo sono stato costretto a inserire la funzione “moderazione” nei commenti, che non pubblico se contengono attacchi o offese anonime nei confronti di chicchessia. In questa circostanza, sono stato tratto in inganno dal fatto che l’intervento era sottoscritto con nome e cognome, anche se per tutta la giornata di ieri ho avuto il dubbio che si trattasse di un troll (chi, su internet, pubblica messaggi provocatori).

Conosco Rocco, al quale ho pure avuto modo di esprimere (qui) il mio apprezzamento, ai tempi della sua esperienza amministrativa, e proprio per questo ero rimasto sorpreso e amareggiato. Purtroppo, non sono però riuscito a rintracciarlo, prima di postare l’articolo, per accertare al cento per cento che quelle parole fossero davvero roba sua. Errore da matita blu: mea culpa.

Ne hanno fatto le spese, involontariamente, anche Nino Creazzo e Carmen, intervenuti in mia difesa con parole abbastanza pesanti. Mea culpa, anche nei loro confronti.

Ho eliminato dal blog il post che avevo scritto stamattina e i commenti che hanno suscitato questo vespaio, a partire, ovviamente, da quello inviato dal simpatico usurpatore.

Nella foto sotto, eccomi nel momento in cui scopro di essere stato “trollato”, un attimo prima di sbattere contro la verità (è quella cosa di ferro orizzontale).

La vita non è una competizione in cui a volte si vince, altre si perde.

Non c’è l’inno nazionale, alla fine, e neanche la medaglia e il bouquet di fiori.

Non si va dietro la lavagna, né si indossa il cappello con le orecchie d’asino.

Però è dappertutto, anche in ciò che mortifichiamo con un banale “questa non è vita”. E invece no. Proprio quella, lo è.

Tutto è vita e tutto è un soffio. Quanto ci mette un soffio a svanire, a non lasciare niente di sé?

Soltanto utilizzando la lente della caducità, ogni cosa assume contorni reali ed essenziali. Non è rassegnazione, né passiva attesa del fluire naturale del tempo. È un cribro da agitare con saggezza, per setacciare ciò che davvero ha importanza e ciò che, invece, soltanto abbaglia, distrae, inganna.

Uomini e cose, fatti e pensieri.

Stare bene, con noi stessi e con gli altri, con quanti più “altri” sia possibile, visto che anche a Gesù – che era Gesù – uno su dodici fagliò. Ovunque: nell’abbraccio delle metropoli, confinati in qualche periferia del mondo, sonnecchianti nella noia di quattro case e un forno.

Non esiste altra ricetta per la felicità. Se si vuole, è l’uovo di Colombo. Spesso inseguiamo miraggi utili soltanto per pompare il nostro ego, che non riescono però a riscaldare. Neanche un po’.

– “No! Mannaja Ddena! Non ci voleva questa neve!” – Luigi, Pinuccio, Massimo e Domenic si guardarono, sconfortati. Da quasi un mese aspettavano la prima partita del campionato Esordienti e quel sabato il paese si era svegliato sotto una coltre bianca. Niente scuola, ovviamente, ché ne bastava ’na ddiccàta per scaraventare la cartella, lo zaino o la cinghia con due-tre libri sul divano, uscire fuori e dare inizio alla battaglia. Eppure, quel giorno non riuscivano ad essere allegri. Avrebbero preferito centomila volte entrare a scuola, perfino essere interrogati in latino: sì, alla scuola media il professore d’italiano aveva deciso di insegnare qualche rudimento di latino. “A chi deciderà di iscriversi al classico o allo scientifico, tornerà utile” – aveva osservato, per cercare di indorare la pillola.

Neve, neve e neve. Corsero al campo sportivo per un sopralluogo. Era come sospettavano. Una lunga e larga distesa bianca. Non che loro la temessero, né li impressionava il freddo. Il loro trainer godeva di una meritatissima fama di duro, conquistata grazie alle pesantissime sedute di allenamento che infliggeva ai ragazzi. Li faceva correre fino allo sfinimento e, non appena qualcuno sgarrava, veniva immediatamente spedito a casa. Qualche anno più tardi, quando esplose il fenomeno, i suoi stessi giocatori lo bollarono “Zeman”, il tecnico boemo del “Foggia dei miracoli”, una squadra di sconosciuti che riuscì a sorprendere l’Italia del calcio. Anche se il suo modello era Rinus Michels, l’inventore del calcio totale e profeta del modulo “a zona”, tutto pressing e fuorigioco a centrocampo. Luigi e Domenic, i meno dotati fisicamente, la voce del coach la sentivano anche di notte. Mentre agli altri, dopo un’ora abbondante di corsa, ripetute, scatti, progressioni ed esercizi, era finalmente consentito di toccare il pallone, per loro c’era un supplemento di giri di campo: “Dovete sopperire con la corsa”. Sopperire, un verbo che finirono per odiare, costretti a guardare gli altri divertirsi col pallone venti minuti prima di loro. Per anni si è raccontato di quella volta che si mise a grandinare ininterrottamente, mentre Esordienti e “prima squadra” si stavano allenando allo stesso orario, come capitava non di rado. I “grandi” si rifugiarono dentro gli spogliatoi: ogni tanto, qualche viso faceva capolino per osservare, stupito, tutti quei ragazzini sotto la bufera. “Non vi fermate, continuate a correre” – l’intimidazione del mister.

Figurarsi, quindi, se poteva spaventarli un po’ di neve.

Luigi era il mediano della squadra, il numero 4, quando ancora la numerazione della maglia aveva un senso. Un corpo esile che una folata di vento rischiava di far decollare, con due polmoni e una resistenza da fare invidia al migliore Furino. Anche se il suo soprannome era “Tardelli”. Dentro la divisa si perdeva. D’altronde, gli Esordienti utilizzavano quella della “prima squadra”. Maniche talmente lunghe da fare solamente intuire la presenza di braccia e mani al loro interno e pantaloncini che arrivavano fin sotto le ginocchia. Sul petto, la scritta dello sponsor, una stampa talmente rigida e pesante che finiva per ripiegarsi e appoggiarsi venti centimetri più in basso.

Pinuccio, lo stopper (numero 5): di quelli rudi, nel solco della tradizione italiana. Un morditore di caviglie implacabile, che all’avversario non dava respiro. Aveva adattato a borsone una piccola tracolla dell’Alitalia, rimediata da qualche parente venuto dall’Australia, e sosteneva una sua personalissima teoria sull’elasticità delle scarpe da gioco. Bastava calzarle dentro una bacinella di acqua bollente, per una mezzoretta, e quelle sarebbero scasciate. Leggenda metropolitana vuole che Pinuccio abbia utilizzato lo stesso paio di scarpe da calcio, dal 37 al 40 di piede.

Massimo, un’ala destra velocissima (numero 7). Poca tecnica, ma tantissimo fiato, ha realizzato i gol più “sporchi” della storia del calcio paesano: di ginocchio, di coscia, di stinco, con qualsiasi parte del corpo, che utilizzava come la pala di una ruspa, per spazzare tutto ciò che intralciava la sua corsa. A fine partita, era il più temuto dello spogliatoio. Mai serrare le palpebre, quando c’era lui nei pressi delle docce: il bruciore agli occhi, causato dal sapone, era di gran lunga preferibile ai suoi scherzi terrificanti.

Domenic era invece l’ala sinistra (numero 11, che ogni tanto diventava 10, quando veniva spostato nel ruolo di “regista”), tutto mancino – la scarpa destra praticamente nuova – e portava annodato al braccio sinistro, al posto della fascia di capitano, un vecchio calzettone strappato. Tanta corsa anche per lui, con ai piedi le “Kevin Keegan” regalategli da un suo zio emigrato in Francia, e un fisico che non voleva saperne di crescere, nonostante l’uovo sbattuto consumato ogni mattina a colazione.

Tutti e quattro avevano una passione smisurata per il calcio, che praticavano per strada, nelle piazze, in pineta. Finivano gli allenamenti e continuavano a giocare ovunque si imbattessero in altri ragazzini con un pallone sotto il braccio. Ogni giorno, interminabili partite, che d’estate iniziavano la mattina e proseguivano, dopo la pausa pranzo, fino al tramonto.

Fosse stato per loro, dubbi non ce n’erano. La partita andava disputata, neve o non neve. Ma toccava all’arbitro decidere, non ai ragazzi.

Un sole pallido alimentava un flebile ottimismo: sentivano che qualcosa poteva ancora accadere e che, forse, si poteva tentare di raddrizzare il corso di quella giornata.

Luigi ebbe un’idea geniale, che sia stata sua o presa in prestito dopo averla ascoltata, chissà quando e dove, da qualcuno più esperto, non importa. Il sale squaglia la neve. “Ve l’assicuro, fidatevi” – con quello sguardo furbo che i suoi compagni conoscevano bene, soddisfatto per la trovata. Detto, fatto. Misero insieme i pochi spiccioli che si ritrovarono nelle tasche e li investirono in pacchi di sale grosso da un chilogrammo. La putijara neppure si chiese cosa mai avrebbero dovuto fare con tutto quel sale quei ragazzini, che fecero immediatamente ritorno al campo per cercare di spargerne su quanta più superficie possibile.

Il sale e il sole di marzo resero il terreno di gioco un’immensa pozzanghera. Eppure si giocò. Né l’arbitro, né gli avversari avevano intenzione di farsi di nuovo tutti quei chilometri, per disputare l’incontro un paio di settimane dopo. A fine partita, tanti piccoli pulcini inzuppati fin nelle mutande si tuffarono sotto le docce caldissime, contenti per avere giocato e, ancor di più, felici per il clacson di una vecchia Fiat 500 che una mamma scatenata faceva suonare all’impazzata ogni volta che la squadra segnava. Sei strombazzate soltanto in quel pomeriggio. E tante altre fino alla fine del campionato, concluso trionfalmente un paio di mesi più tardi.