Se tu fossi qui, ora, sarebbe un cielo terso. Acquamarina come i miei occhi. Come i tuoi. E noi sotto, a parlarci del tempo che scappa, dei tuoi capelli sempre più bianchi e del senso di solitudine che mi assale prima di ogni partenza. Il mio pomeriggio sarebbe altro da queste quattro mura tappezzate di poster superati, che però non me la sono sentita di levare. Diversa la play-list selezionata sul portatile, meno malinconica. Non vivrei il distacco dai tuoi libri sulle mensole come un abbandono. Il poco che ho di te, che mi invoca per farsi trovare tra righe lette trenta o quarant’anni fa. Ti scopro in una freccetta verde o rossa tracciata con delicatezza sul margine di pagine sciupate, quasi impercettibile ma fondamentale per la mia ricerca di figlia che non ha conosciuto il genitore. Tu sei là, nel primato del viaggio sulla meta e nella ricerca della felicità di Kerouac; o nella protervia con cui il giovane Holden si rifiuta di varcare la soglia dell’adolescenza. L’America sbirciata sui libri e vista al cinema dalla tua generazione, quando sognare non era ancora un lusso difficile da mantenere.

La mia testa è nell’unico posto in cui posso trovarti. Un altrove fatto di assenza. Non di rimpianto. Si rimpiange ciò che si ha avuto, conosciuto, amato. Sei stato mio padre per così troppo poco tempo che non riesco a darti una collocazione tra le caselle dei sentimenti. Sei da qualche parte, offuscato da una nebbia impenetrabile che è il senso di noi, un vuoto che aggredisce lo stomaco come un virus e non permette di respirare.

Sei un papà di seconda o terza mano. Sei il figlio di nonna, il marito di mamma, l’amico di conoscenti. Non sei mio padre. Non lo sei mai stato, anche se ti ho visto ridere in vecchie fotografie, con lo spumante tra le mani dietro di me che stavo dietro alla torta con una sola candelina. Vent’anni fa. Anche se concentrata sulle pagine di un libro ho la tua identica, attenta espressione di chi non avrebbe bisogno di nient’altro per resistere a colpi che piovono da ogni parte.

Dicono che la mia irrequietezza era la tua, la stessa irriverente smania di spaccare il mondo. Col tempo forse saresti cambiato e mi avresti invitato alla prudenza. I papà sanno sempre cos’è giusto perché sono infallibili, almeno fino a quando i figli non diventano adulti. Poi no, il rapporto tende a diventare paritario e allora sì che cominciano i dolori, gli scontri. Questa fase non la conosco, mi tocca fidarmi di quello che osservo accadere ai miei coetanei. Ma sono sicura che per noi sarebbe stato differente, che ci saremmo capiti. Che avresti assecondato il mio anelito di libertà. Se c’è una cosa che mi manca, è proprio il conforto di avere te dalla mia parte, qualsiasi cosa io decida di fare. So che tu lo avresti fatto, a sentire chi ti ha vissuto accanto: «Non bisogna mai permettere che siano gli altri a decidere per noi. Mai».

Avresti saputo accompagnarmi con discrezione, da lontano, pronto a scattare in mio soccorso. Forse arricciando le labbra come facevi tu, in una sorta di tic che non so ripetere. Mi avresti dato i consigli che da te non ho mai avuto e che ho dovuto intuire guardandomi attorno.

Ti rivedo in rari fotogrammi della mia memoria, mentre sei con me e con il mio inseparabile compagno di giochi, un cavallo rosso di plastica con le rotelline che ci divertivamo a fare correre nel salotto. Il tuo viso è allegro, come quando mi osservavi di là dalla finestra bassa della scuola materna con il vassoio dei cornetti caldi in mano. La scarna dimensione dei ricordi, un soffio leggero che dona linfa alla tua vita e la fonde con la mia.

Via Grande

Più di venti anni fa Nino Caserta, maestro elementare di generazioni di eufemiesi, in cinque puntate raccontò per la rivista “Incontri” (edita dall’Associazione culturale Sant’Ambrogio dal 1988 al 2005) la storia del giornale murale “Via Grande”, realizzato dai suoi alunni sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso. “Un’occasione – spiegò – per fare il punto su un’epoca, su quel senso della famiglia e della vita, sui valori che hanno irrobustito quelle generazioni”.

Per ricostruire il “piccolo mondo antico” della Sant’Eufemia uscita dal dopoguerra e pronta ad offrire le braccia dei propri figli alle fabbriche del Nord o alle lontane terre d’Oltreoceano Caserta spulcia vecchie pagine ingiallite che riproducono poesie, favole, disegni, lettere, proverbi, spaccati di vita quotidiana. Il risultato finale è un affresco di gente semplice e laboriosa, dignitosa anche quando soffre il freddo e la fame, animata dalla speranza di un futuro migliore, confortata dal prevalere di sentimenti di condivisone, solidarietà. Rileggendo le parole scritte dai nonni di oggi rivediamo il paese di allora, i suoi costumi, la sua storia: San Bartolo con i vecchi muri del monastero, la chiesetta e la “Fontana dei Monaci”, la promessa di fidanzamento di una giovane coppia, il carnevale per le strade e nelle case, i giochi di piazza, il mercato settimanale con i prodotti della terra e il pesce fresco delle gerle che le bagnarote trasportavano sulla testa. Il duro lavoro dei campi e la consapevolezza del valore della fatica e delle rinunce: “Gesù fa che mio padre e mio fratello non si facciano male al lavoro”, supplica un bambino costretto a crescere in fretta, perché i bisogni materiali rendono maturi e responsabili sin da piccoli.

Il titolo del giornale non è casuale. Rimanda a una delle strade più antiche del paese, situata nell’attuale Vecchio Abitato (o Paese Vecchio), “grande” se confrontata con i vicoli caratteristici dell’originario assetto urbano di Sant’Eufemia, precedente ai terremoti del 1783 e del 1908. Su via Grande, larga un paio di metri, si innestavano stradine secondarie ancora più strette e corte, per tutto il tragitto che collegava la chiesa Matrice con piazza Mercato (oggi piazza Purgatorio). Una scelta identitaria, che sottintende la volontà di raccogliere “la memoria delle cose più lontane”, di riscoprire – annota Caserta – “costumi e valori, figure e usanze che poi ciascuno si porta dietro come corredo e ricchezza dell’essere figlio di una patria, quella piccola del paesino e quella grande col nome Italia, con la coscienza più o meno acquisita di essere egli stesso tessera dell’immenso mosaico che dalla singola persona può giungere all’armonica convivenza di una società”.

Scopriamo che nell’anno scolastico 1958-59 la scuola elementare “Don Bosco” fu sede provinciale della sperimentazione del C.R.E.S. (centro ricreativo educativo scolastico). Al termine dell’orario delle lezioni i bambini consumavano il pranzo nello stesso edificio scolastico, quindi venivano affidati a un’equipe di insegnanti che coordinava le attività formative del Centro (studio e ricerca; canto e danza; tecniche pittoriche e manuali; teatro e giochi): lavori di falegnameria, di carta e di creta, ma anche dipinti, lettura di libri, esecuzione di canzoni, giochi nel cortile.

Lorenzo fissa sulla carta bambini intenti a soffiare sui bracieri non sempre di ottone, che Felice rivela essere accesi prima di entrare nell’aula: “accendiamo i bracieri, poi li portiamo in classe e quando abbiamo le mani fredde andiamo a riscaldarcele, perché fa molto freddo”. D’altronde ha ragione Andrea quando osserva che con le mani fredde è impossibile scrivere bene. Fuori dalla scuola è diverso: “quando le mani si raffreddano, entriamo in una casa qualsiasi e ci riscaldiamo”, dichiara Diego. Mentre Giovanni racconta che, quando nevica, i bambini costruiscono una slitta con due tavolette di legno e si lanciano nelle discese del paese.

Sono fanciulli attenti alla natura che li circonda: il canto degli uccelli, la fioritura degli alberi e l’esplodere della primavera. Conoscono il mutare delle stagioni e il fenomeno della transumanza delle greggi e delle famiglie, raccontata con parole che sembrano prese in prestito da Corrado Alvaro. Giuseppe annota che “i pastori non ci sono più: sono andati in pianura, vicino al mare, dove fa più caldo”; e Stefano, di rimando: “sull’Aspromonte ci sono tanti greggi e tanti pastori. Proprio accanto a casa mia abitano sei pastori. Qualche volta essi portano le loro pecore al pascolo nelle mie terre e le portano perché c’è tanta erba e non si può falciare. Quando viene il mese di gennaio e fa freddo, essi se ne scendono con le pecore e le portano a Rosarno. Nel mese di marzo se ne tornano ancora sui monti perché laggiù comincia a fare caldo”.

Dal locale al globale, gli alunni del maestro Caserta si interessano anche della corsa allo spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti, una delle tante pagine della guerra fredda combattuta dalle due superpotenze mondiali. Dieci anni prima che Tito Stagno pronunciasse in diretta televisiva “ha toccato: l’uomo è sbarcato sulla Luna”, Lorenzo disegna Un razzo verso la Luna e commenta: “La Russia e l’America vogliono sapere cosa c’è sull’altra faccia della Luna. Siccome la Luna a noi fa vedere una sola faccia, essi mandano dei razzi e li fanno posare sopra la Luna. Ancora nessun razzo si è posato sulla Luna, ma gli scienziati prevedono che questo che c’è in volo forse si poserà”.

Il giornale si occupa anche di televisione, nuovissimo mezzo di comunicazione che in quegli anni cominciava ad entrare nelle case dei più benestanti, non in quella della maggior parte dei piccoli redattori di “Via Grande”. Nelle case dei pochi possessori di un televisore la gente delle rughe si radunava per assistere alle trasmissioni del tempo. A Gilberto piace “La TV per i ragazzi”, in particolare la serie televisiva Ivanoe, tratta dall’omonimo romanzo storico di Walter Scott, che fece conoscere al grande pubblico l’attore Roger Moore, il futuro James Bond.

Il programma del momento è però Il Musichiere, condotto da Mario Riva: “è un gioco divertente e ci sono concorrenti di ogni regione d’Italia”, spiega Sergio per descrivere la trasmissione diventata molto popolare tra il 1957 e il 1960. Non appena l’orchestra di Gorni Kramer accennava un motivetto, due concorrenti in scarpette da tennis saltavano dalla sedia a dondolo e scattavano per suonare la campana e poter così tentare di dare la risposta esatta.

A una puntata del Musichiere prese parte l’eufemiese Pippo Pecora, un portento nel riconoscere le canzoni che per la troppa foga, tuttavia, cadde sulla canzone September in the rain, celebre brano interpretato da molti artisti, tra i quali Frank Sinatra. La conosceva, ma invece di “settembre” pronunciò “novembre”, per la delusione delle centinaia di spettatori che in quel lontano sabato sera riempirono piazza Matteotti per vedere il proprio compaesano nel televisore issato sul muretto da Cosimo ’u cipuddaru, che li vendeva.

REGGIO: l’Archivio di Stato ha presentato il libro “Minita” di Domenico Forgione

*Dal blog Disoblio Edizioni:

“Una costellazione di storie in cui si avverte la nostra identità calabrese”. È con queste parole di Mirella Marra che venerdì 25 settembre, presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, si è aperta la presentazione del libro “Minita” di Domenico Forgione (Disoblio Edizioni). È un libro che trasuda il profumo di una ricchissima vita interiore – ha continuato la direttrice dell’Archivio di Stato – che sta qui ma che sta anche altrove, nella Calabria vera di oggi e in quella trasognata di domani. “Minita” desta curiosità fin dalle prime pagine. Il piacere di una lettura del genere sta nella bellezza narrativa e nel fascino dei bozzetti di vita quotidiana, che l’autore racconta in maniera versatile, senza dimenticare nulla: biografia, personaggi, storia e microstoria s’intersecano con la musica, il cinema, i libri e i tanti altri punti di riferimento di una generazione cresciuta prima della rivoluzione digitale segnata dall’avvento di nuove tecnologie, prima fra tutte internet. È un canovaccio per tante altre storie e tante altre creazioni artistiche. Penso al cinema o al teatro ai quali i racconti di “Minita” si prestano molto, dal momento che narrano le vicende nelle quali molti calabresi possono riconoscere se stessi, il proprio passato e i valori, imparati dai nostri antenati, che oggi spesso dimentichiamo. L’Archivio di Stato – ha concluso Mirella Marra – è felice di presentare questo libro perché rappresenta un ulteriore piccolo passo, un ulteriore contributo nel cammino della riscoperta della nostra identità.

Dedico questa presentazione – ha chiarito Domenico Forgione conversando con l’editore Salvatore Bellantone – all’amico Totò Ligato, che ci ha lasciato troppo presto e con il quale abbiamo condiviso diverse battaglie nel racconto e nella difesa della nostra terra. “Minita” nasce dalla blogosfera ma lo diventa veramente una volta diventato un libro. Qui troviamo un percorso di citazioni che ha il senso di proporre al lettore un sentiero per recuperare la propria identità. Tale ritrovamento non può non passare innanzitutto dalla memoria: i ricordi della giovinezza, i personaggi umili e semplici che abitano nei nostri paesini, le briciole di storia legate al nostro territorio sono il punto di partenza per riappropriarsi di quell’identità, di quei valori e di quelle consuetudini in cui riposa il nostro essere calabresi, contro quel volto anonimo che la società del benessere, dei consumi e della massificazione globale ci impone. Poi bisogna sempre tenere a mente la musica ascoltata, i film che abbiamo visto e i libri che abbiamo letto. Lì ci sono gli indicatori di quello che siamo, di quello che pensiamo e di quello per cui lottiamo quotidianamente, e servono nei momenti di maggiore spaesamento. In quello che altri hanno fatto, nelle melodie, nelle immagini e nelle parole degli altri troviamo anche le nostre e queste ultime ci servono per comprendere il nostro tempo. Ma questa comprensione passa per il dovere dell’informazione. Bisogna conoscere quello che accade vicino a noi e anche quello accade nel mondo. Questo ci dà la possibilità di trovare radicamento nel presente e di affrontarlo con le risorse del nostro passato. Infine – ha concluso l’autore di “Minita”, leggendo il racconto “La promessa” – bisogna darsi da fare, ognuno con quello che sa fare e come lo sa fare. Ci sono tanti problemi nella nostra terra ma se nessuno trova innanzitutto dentro di sé gli strumenti per affrontarli assieme agli altri, resteranno sempre insoluti.

Ciao, Totò

Ci si affeziona ai quotidiani, compagni irrinunciabili delle giornate dei lettori attenti a ciò che accade nei microcosmi e nel mondo più grande. Soprattutto, ci si affeziona ai corrispondenti locali, la voce di posti sperduti dei quali spesso, se non ci fossero loro a scriverne, non si saprebbe niente. Le loro firme in calce agli articoli diventano familiari, tanto che si finisce per collegare un paese a un nome e cognome, o alle sue iniziali. Sinopoli, San Procopio, Seminara e Melicuccà sono stati per decenni Antonio Ligato (a.l.): Totòligato – tutto attaccato – per chi lo conosceva e gli voleva bene. Ho saputo che non è più mentre passeggiavo sul lungomare di Reggio Calabria baciato dal sole, quando a tutto si pensa tranne che alla morte.

Lo rivedo con il suo caratteristico cappello e le sue immancabili sigarette, riesco anche a sentirne la voce bassa ma limpida, la frase che pronunciava scendendo dalla sua “Punto”, mentre si avvicinava a me se mi vedeva davanti al bar di mio padre: “ti ho visto e mi sono fermato per fare una chiacchierata”.

Amava la conversazione e la cercava. Il discorso finiva spesso oltre lo Stretto, all’Università di Messina (dove, ai tempi mitici del preside Antonio Mazzarino, aveva collaborato con la facoltà di Magistero e, in anni più recenti, con quella di Scienze dell’Educazione), a dinamiche che entrambi conoscevamo, agli incredibili strafalcioni grammaticali di certi laureandi. Si parlava delle contraddizioni di questi nostri posti, di cultura e di giornalismo, di quanto la professione sia degradata, tanto da doversi ritrovare – alcune mattine – a leggere articoli scritti “con i piedi”.

L’avevo conosciuto 15 anni fa, lui corrispondente per la «Gazzetta del Sud», io per «Il Quotidiano della Calabria». Da allora non abbiamo mai smesso di “frequentarci”, di scandagliare quelle piccole storie che affascinavano entrambi, che io ho finito per raccontare sul blog e nei libri, lui sulle pagine della Gazzetta, in un esercizio appassionante di custodia della memoria dei nostri luoghi.

Aveva voluto recensire i due libri che ho scritto sulla storia politica e amministrativa di Sant’Eufemia e sulla sua toponomastica. Neanche due mesi fa ero rimasto piacevolmente sorpreso di leggere del mio Il cavallo di Chiuminatto in un suo pezzo sulla vicenda della demolizione del ponte della ferrovia di Sant’Eufemia.

Totò era un giornalista romantico, al quale la dimensione di corrispondente locale andava bene, nonostante avesse una solidità culturale e uno stile di scrittura da giornalista di razza. Mi mancheranno le sue osservazioni mai banali e la sua capacità di analisi, il suo amore per i nostri territori e per le storie delle umili genti, che soltanto nella penna di chi ha una sensibilità particolare trovano riscatto.

*Foto tratta dal profilo Facebok Antonio Ligato

La panchina

Quando non so che fare mi siedo su una panchina della piazza e osservo il bocciolo di rosa rossa che di solito infilo nell’asola della mia giacca decisamente fuori moda. Mi sta un po’ stretta, ma non fa niente.

Sono molte le cose che mi stanno strette. Questo paese. Strettissimo. E non soltanto perché tutti mi credono pazzo. Sono pazzo, ovvio. Lo sono quanto le persone normali che mi scrutano, si danno di gomito e sghignazzano mentre a falcate distese faccio avanti e indietro sul marciapiede imprecando contro i mali del mondo, fino a quando i troppi passi sconclusionati non bucano le suole delle scarpe. Mastro Nino ci mette poco a sostituirle, non è caro e, in fondo, mi vuole bene. Come tutti qui, nonostante gli sfottò.

Li capisco. Loro non vedono quello che vedo io, per questo ridono quando tento di salvarli. Per questo ripetono canzonando le mie parole: «Schiaccia la testa del serpente! Maledetto!». Un giorno o l’altro, nello sforzo di tendere le mani il più in avanti possibile, finirò per perdere l’equilibrio e mi ritroverò faccia a terra. Poi sì che avranno un buon motivo per sganasciarsi e non pensare alla loro follia.

Perché siamo tutti pazzi, è davvero da pazzi non crederlo. Per un’idea, un sentimento, qualcuno o qualcosa. Pazzi d’amore, d’odio, di solitudine, di angoscia, di morte. Basta che un pensiero s’incastoni nella nostra mente e non ne usciamo più. Per quello viviamo e per quello, spesso, moriamo. Non esiste alcuna differenza, credetemi, tra la mia vita e la normalità della vostra faticosa quotidianità. Ci rende comodo mettere di qua i matti e di là i sani. E fanculo a chi ognuno di noi davvero è, al fuoco che brucia sotto due occhi stanchi fissi nel vuoto.

Ci soffro in questo ambiente. Mi sento in gabbia, come nella clausura della mia adolescenza da aspirante prete nel seminario, unico momento d’aria la partita di calcio settimanale nel cortile disadorno. Senza neanche le porte, segnate a terra da due mattoni.

Riuscivo a trovare un po’ di serenità nella biblioteca, anche quando leggevo Ugo Foscolo, che odio. Aveva ragione Carlo, alla cui interrogazione sui Sepolcri la classe esplose, tra lo stupore sconfortato del professore immobile con le mani tra i radi capelli: «Dopo la morte, restano le ossa». Per qualche tempo. Dopo, nemmeno quelle. Altro che eternità e romanticherie varie.

Mi ci aveva spedito il parroco, più che altro per accorciare di un giro il turno che io e i miei fratelli ogni giorno rispettavamo per accaparrarci i pezzettini di crosta che si staccavano dal pane mentre nostra madre lo divideva in parti uguali.

Se proprio dovevo indossare una tunica, mi sarebbe piaciuto diventare vescovo. La gente mi avrebbe baciato l’anello, genuflettendosi davanti al figlio del pecoraro diventato Pastore. Scoprii però i metodi insoliti che venivano utilizzati per togliere il demonio dal corpo delle persone e, allora, cambiai idea. Approfittai del buio senza luna, saltai dalla finestra e tornai qui.

Ritrovai Melo con il suo trotterellare leggero, il pallone incollato al piede e i calzettoni abbassati come Omar Sivori. Gianni e i suoi pantaloni impregnati di piscio, la barba ispida e muta da vecchio Giobbe senza alcuna scommessa da vincere. Spalle a terra, in vestaglia e ciabatte a fissare stelle lontane, inseguite dalle boccate delle sue nazionali senza filtro. Una casa di pazzi, sentenziò la voce del popolo. Per la credenza scaraventata dal primo piano giù, in mezzo alla strada. Per la nostra vecchia madre fatta rotolare dalle scale, una notte che sarebbe stata la sua ultima.

Entro ed esco da strutture inutili, dove mi vengono somministrati farmaci inutili. So che tra qualche anno ci resterò per sempre. Troverò un divanetto sul quale accomodarmi con il mio fiore all’occhiello e la mia storia passata in fretta, defilata e confusa. Umana.

Sussurrerò come in preghiera versi di poesie e aspetterò. Sulla lapide non avrò foto. Qualcuno ricorderà le mie labbra protese nell’atto di inspirare la sigaretta, altri i fogli di bloc-notes fitti di riflessioni disseminati sui tavolini del bar, altri ancora lo scoppio improvviso e allegro della mia risata.

Solo noi sappiamo essere felici. Solo noi sappiamo attraversare il tempo, anonimi, senza crederci migliori di quello che siamo.

Notti disobliate: Partire e tornare a Sud

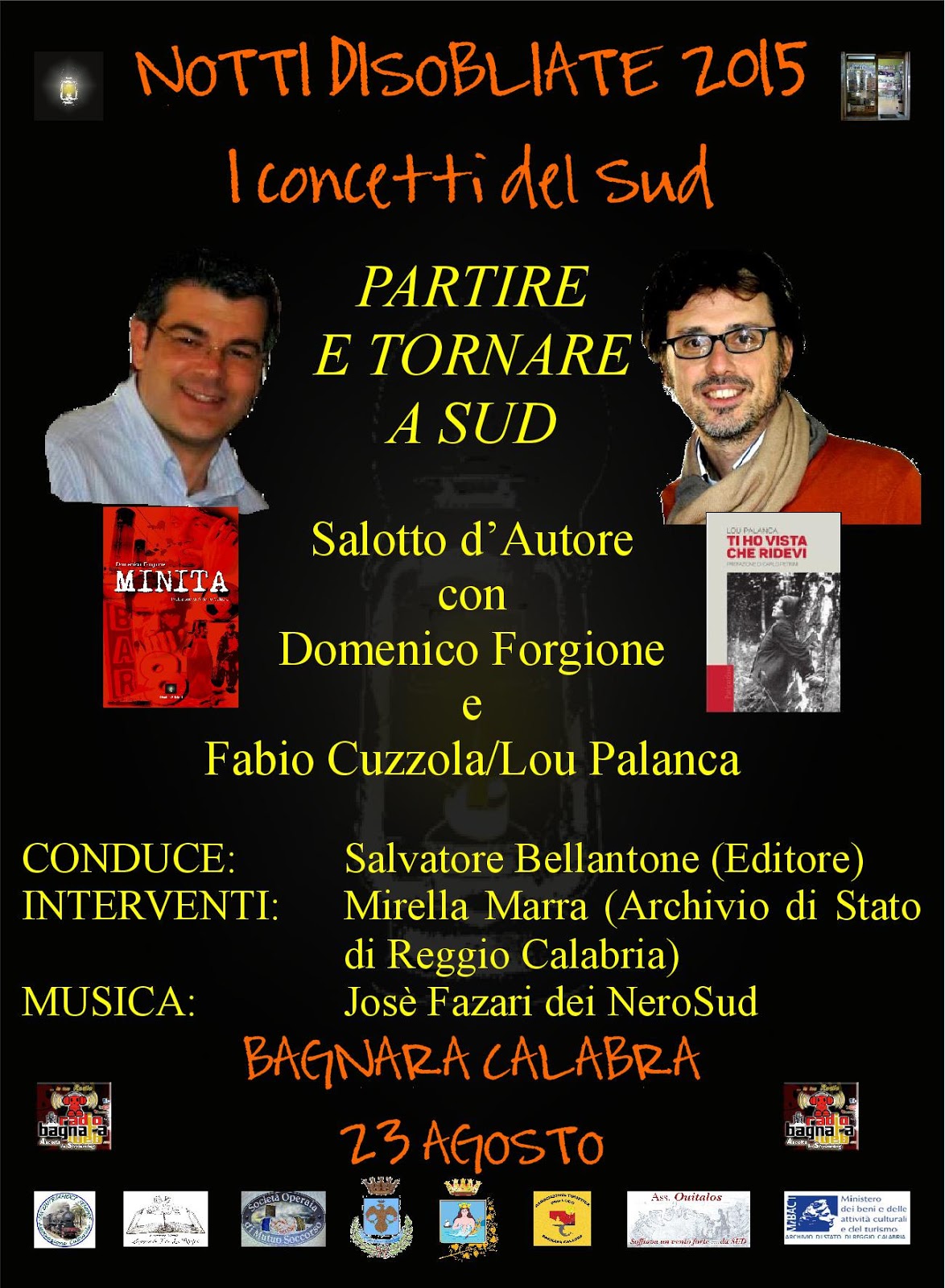

NOTTI DISOBLIATE: Oggi PARTIRE E TORNARE A SUD con Domenico Forgione e Lou Palanca

(di Saso Bellantone, tratto da: https://www.messagginellabottiglia.it/2015/08/notti-disobliate-oggi-partire-e-tornare.html)

Si svolgerà oggi, alle ore 21:30, all’incrocio del Corso Vittorio Emanuele II adiacente alla Cartolibreria Demaio di Bagnara Calabra, il sesto e ultimo appuntamento delle Notti Disobliate 2015 – I concetti del Sud, intitolato “Partire e tornare a Sud”, riguardante la narrazione di storie di emigrazione e di immigrazione, antiche e nuove, che parlano dei grandi benefici apportati alla nostra terra dalle popolazioni giunte da oltremare, dei successi raggiunti dai meridionali in tutto il mondo, ma anche della fuga attuale dei giovani dalla nostra terra perché senza futuro e del ritorno di molti di essi perché impossibilitati, strutturalmente e economicamente, ad andare avanti; è il racconto di storie di gente che torna da vincente e di storie di gente che non vuole più tornare, e anche di storie, naturalmente, di persone costrette ad andare via dal proprio paese a bordo di un barcone con la speranza di vivere, e tuttavia trovate senza vita sulle coste calabresi.

A parlare di “Partire e tornare a Sud” saranno Domenico Forgione, autore di “Minita” (Disoblio Edizioni) e Fabio Cuzzola / Lou Palanca 2 e Monica Sperabene / Lou Palanca 8, autori di “Ti ho vista che ridevi” (Rubbettino). Al salotto d’autore, condotto dall’editore Salvatore Bellantone, interverrà Mirella Marra (Direttrice “Archivio di Stato” di Reggio Calabria). Gli intermezzi musicali saranno a cura del cantante Josè Fazari dei NeroSud.

MINITA è un sentiero di citazioni tratte da ricordi, storie, libri, film, musica, grandi e piccoli avvenimenti storici, esperienze vissute e racconti con i quali l’autore indaga il proprio tempo, critica i meccanismi principali che provocano la degenerazione omologante e spersonalizzante delle masse e propone la difesa dell’unicità del singolo individuo, mediante il recupero di quei personaggi, di quegli eventi, di quei momenti epocali e di quei valori locali e comunitari che hanno caratterizzato la società di soli alcuni decenni fa.

DOMENICO FORGIONE (1973) è nato a Carlton, in Australia, dove ha vissuto fino all’età di quattro anni. Laureato in Scienze politiche e Dottore in Storia dell’Europa mediterranea, per oltre un decennio è stato cultore della materia in Storia delle Istituzioni politiche e assistente universitario presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina. Giornalista pubblicista, dal 1997 al 2004 ha collaborato con “Il Quotidiano della Calabria”. Dal 2010 amministra il blog “Messaggi nella bottiglia”, una finestra sull’attualità e una scatola di ricordi, di storie vissute e ascoltate, di storie inventate. Ha pubblicato: Il ’68 a Messina (Edizioni Trisform 1999); Fascismo e prefetti a Catanzaro (1922-1943) (REM 2005); Sant’Eufemia d’Aspromonte. Politica e amministrazione nei documenti dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. 1861-1922 (Città del sole 2008); saggi di storia contemporanea in volumi miscellanei e recensioni su riviste specializzate; Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte (Nuove Edizioni Barbaro 2013). Vive a Sant’Eufemia d’Aspromonte e, come la cofondatrice di Emergency Teresa Sarti, è convinto che “se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino, ci troveremmo in un mondo più bello senza neanche accorgercene”.

TI HO VISTA CHE RIDEVI Negli anni ‘60 un’emigrazione individuale femminile raggiunge dal Sud il territorio delle Langhe, che le contadine stanno abbandonando per trovare la propria emancipazione nelle città. È un’emigrazione matrimoniale, che porta le “calabrotte” all’impatto con una lingua e un sistema di relazioni sociali differenti da quelli dei paesi d’origine. Ti ho vista che ridevi racconta una di queste storie. Dora è costretta ad emigrare da Riace per sposare un contadino delle Langhe e lascia alle cure della sorella il figlio che non doveva nascere. Quando scoprirà la verità, Luigi si metterà alla ricerca delle origini, della propria madre, dell’autenticità della propria biografia. Sarà un bacialé, un ruffiano che combinava questi matrimoni, il mediatore narrativo tra le pagine calabresi e i capitoli ambientati in Piemonte, dove Luigi cerca la propria madre naturale e incrocia una catena di figure femminili che da Dora conduce alla figlia, alla nipote militante No Tav e quindi ad una profuga siriana. Un romanzo corale, nel quale ciascun personaggio attraversa la propria solitudine scoprendo il senso della sua vicenda nella relazione con l’altro. Come scrive Carlo Petrini nella Prefazione: sono sempre gli altri che ci salvano.

Il collettivo di scrittura LOU PALANCA nasce nel 2010 aggregando precedenti esperienze di collaborazione tra intellettuali calabresi, per poi coagularsi intorno al gruppo di cinque persone che ha pubblicato a fine 2012 con Rubbettino Editore il romanzo “Blocco 52. Una storia scomparsa, una città perduta”. Il libro ha avuto più di 40 presentazioni, tra cui quella con Ida Dominijanni a Catanzaro, a Firenze con Goffredo Fofi, a Bologna con i Wu Ming, quelle al Salone del Libro di Torino e al festival Caffeina Cultura di Viterbo. Il collettivo opera a “geometria variabile”, coinvolgendo nella sua esperienza nuovi apporti rispetto al nucleo iniziale. Così nel maggio 2015 ha pubblicato, sempre con Rubbettino, il nuovo romanzo Ti ho vista che ridevi, che in appena due mesi è già alla prima ristampa. Lou Palanca vive come un progetto culturale più complesso della semplice scrittura collettiva, come testimoniano anche gli interventi e i racconti ispirati ad esperienze specifiche, tra i quali: la partecipazione al progetto collettivo dei Wu Ming Tifiamo Scaramouche con il racconto “Vuoi ballare il fandango?”, pubblicato nel 4° volume (‘900 Notte fugge – quinquennio 1975/1979); “El Soldatin Bepin, prima che la terra tremi” scritto per il parco Ecolandia di Arghillà (Reggio Calabria); “Mistero al cubo” pensato per il lancio del sito di scrittura 20lines.

Saso Bellantone

Sant’Eufemia e la sua gente nel tempo, attraverso la voce dei suoi figli

Chi vive lontano dal paese d’origine avverte forse con maggiore sensibilità il bisogno di riannodare il filo rosso delle proprie radici, recuperando luoghi e volti che gli accadimenti della vita relegano nel cassetto dei ricordi. Nino Crea, ingegnere eufemiese trapiantato a Fiuggi, ha nel tempo rafforzato questo sentimento: l’idea di un convegno su Sant’Eufemia “raccontata” dai suoi figli è sua, postata sul suo profilo Facebook il 25 maggio scorso e subito fatta propria dall’amministrazione comunale, che l’ha realizzata ieri avvalendosi della collaborazione della Consulta comunale.

La memoria è imperativo morale e dovere civico, una pianta da innaffiare per mantenere viva la propria stessa identità. Ci siamo così ritrovati in tanti a discutere del nostro paese, ciascuno presentando una prospettiva particolare e passando dalla storia alle storie, alle storielle; affrontando questioni più o meno serie, ma necessarie per conoscere a fondo l’essenza della nostra comunità.

Gli intermezzi musicali di Angela Luppino hanno scandito i tempi della manifestazione, introdotta dal saluto del sindaco Domenico Creazzo e moderata da Nino Giunta, protagonista per lunghi decenni della vita culturale di Sant’Eufemia, da qualche anno di stanza a Roma.

Ho avuto l’onore di aprire il convegno con una riflessione sulla storia di Sant’Eufemia, a lungo ignorata dagli stessi eufemiesi, i quali non sapevano dove poterne leggere, se si fa esclusione della Breve monografia su Sant’Eufemia d’Aspromonte di Vincenzo Tripodi (1945), di sparuti saggi biografici e di datate memorie di illustri eufemiesi, opere pressoché introvabili. Grande merito va pertanto riconosciuto all’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, promotrice nel 1990 di un convegno sul bicentenario dell’Autonomia di Sant’Eufemia i cui atti, editi nel 1997, hanno ispirato una feconda stagione di pubblicazioni ancora non conclusa la quale, per poter essere più proficua, necessiterebbe però di condizioni di ricerca più “comode”, che potrebbe senz’altro garantire la realizzazione di un Archivio storico comunale.

Aldo Coloprisco ha ripercorso la poetica eufemiese, proponendo la lettura dei componimenti più significativi di Domenico Cutrì, Vincenzo Fedele, Luigi Forgione, Bruno Gioffré, Mimì Occhilaudi, Giuseppe Cannizzaro, fino ad arrivare ai giorni nostri con i versi di Maria Rosa Luppino e della stessa Vittoria Saccà, applaudita relatrice che ha fatto emozionare l’uditorio con i ricordi della sua adolescenza, di recente raccolti in Parole nel comò. Personaggi e storie assurti a “tipi” universali, rintracciabili nel più generale contesto storico e sociale degli anni Cinquanta e Sessanta. Giuseppe Pentimalli ha sottolineato la struttura morfologica e sintattica sostanzialmente greca del femijotu, sul piano lessicale arricchitosi nel corso dei secoli grazie ai contributi della lingua latina, araba, francese, spagnola e inglese. A Rossella Morabito, infine, il compito di chiudere il convegno puntando lo sguardo sul presente, che va affrontato senza piangersi troppo addosso. Sant’Eufemia ha un tessuto sociale vivace, costituito dal protagonismo di singoli operatori culturali, dalla ricchezza di associazioni molto attive nel campo sociale e del volontariato, dall’altissimo spessore culturale e umano del liceo scientifico “E. Fermi”. Un patrimonio fatto di giovani che occorre mettere in condizione di esprimere a Sant’Eufemia le proprie potenzialità, al termine del percorso di studi o di formazione.

Fermata Z225

|

| © foto di Sara Bonfiglio |

Avessi ascoltato le parole di mia nonna, non mi ritroverei inzuppata sotto questa appiccicosa pioggia estiva. Pesante. Che non lava.

– L’ombrello portatelo quando esci. Che ti costa? Guarda che il tempo ci mette niente a cambiare e tu sei quasi sempre a piedi.

La saggezza degli anziani, condensata nell’elenco di raccomandazioni per chi, come me, a neanche vent’anni si trasferisce in una grande città per inseguire il sogno della laurea in un’università che conta. Che forse dà qualche possibilità in più. Vai a vedere, poi, se davvero sarà così. Un sacrificio indossato da genitori eroici giorno dopo giorno, stessi vestiti per anni e anni, ché il poco che riescono a mettere da parte serve a mantenere gli studi di noi ragazzi in fuga. E poi la pensione dei nonni, le banconote che transitano furtivamente dalle loro alle nostre mani non appena le mamme voltano lo sguardo, nella scena clou di un numero preparato alla perfezione.

– Questi soldi non li spendere. Tienili nascosti, per le emergenze.

Le scarpe che implorano di essere portate via, di là del vetro di una vetrina. O il giubbotto rosso che sì, con gli sconti è un affare da non lasciarsi scappare. Le “emergenze” di noi studenti fuori sede, al ritorno perennemente mancupati perché presi dallo studio e perché, in ogni caso, il mangiare di qua non può essere uguale a quello di casa.

Consigli che si dissolvono alla prima curva, insieme alle abitazioni dietro, ammassate una accanto all’altra, ai piani incompiuti e superflui nel loro orribile rosso mattone, alla testardaggine di chi resta in posti sempre più vuoti, dolenti.

I pericoli della strada, a quelli occorre prestare attenzione. La metropoli vive sotto l’assedio di macchine che sfrecciano negli incroci, di tram che spuntano all’improvviso da dietro le curve. In paese raccontano ancora del povero Peppe, morto un paio di giorni dopo il suo arrivo a Milano negli anni del boom economico, schiacciato in pieno centro da una bestia metallica su binari che dalle parti dell’Aspromonte nessuno aveva mai visto. Altri tempi, altri sogni da inseguire dopo avere scaraventato lontano la zappa per passare dallo sfruttamento all’aria aperta dei campi alla schiavitù del chiuso di una catena di montaggio. Il prezzo del benessere.

Quelli che ce l’hanno con te quando comprendono l’origine del canto antico di parole ora dure, ora aspirate, forti e scavate come le rocce della montagna che le ha partorite. Attenta anche a loro.

Le reazioni della psiche al cospetto del dolore sono spesso drammaticamente buffe. Rimandano a frasi recuperate nell’archivio dei ricordi, senza una logica evidente. Riproducono il tono austero del monito, ticchettando nella memoria come le gocce d’acqua sulla copertina plastificata del manuale di psicologia che difende dalla pioggia me e il lavoro scrupoloso della piastra sui miei capelli.

Adesso rimbomba nella mia testa una raccomandazione alla quale non ho mai dato eccessiva importanza.

– Stai attenta ai borseggiatori. E se qualcuno cerca di scipparti, non opporre resistenza.

Guardo le lacrime miste a sangue della signora rannicchiata sotto la pensilina della fermata Z225 e ripenso al rosario di consigli snocciolato da mia nonna nelle ore che precedono ogni mia partenza.

La donna vorrebbe trattenersi. Lo capisco da come si morde le labbra e dai singhiozzi soffocati, dagli occhi bassi che non vogliono incontrare altri occhi, fissi sulla tela bianca delle Lacoste schizzate di fango. Smarrita dentro una canottiera nera, i jeans di una taglia che non può essere la sua. O forse sì, in un passato chissà quanto distante. La pelle penzolante dalle braccia ossute, stanca. I capelli raccolti in una lunga treccia, di un grigio che fa intuire il molto tempo trascorso dall’ultima tinta e aggiunge anni ai circa quaranta scolpiti nel viso cotto dal sole, che ricorda il crollo di una diga.

È da poco riuscita a sottrarsi alle botte del branco che cinquecento metri più in là l’ha inseguita nel sottopasso della metro e, dopo averla bloccata a metà scale, ha fatto di quel corpo esile il sacco da boxe per ragazzi delusi dal magro bottino contenuto nella sua borsetta da disoccupata cronica.

Non vuole essere aiutata, non vuole che io chiami la polizia. Più tardi andrà lei a sporgere denuncia, mi dice. Ma so che non lo farà. Risponde alle mie domande sussurrando monosillabi e sembra preferire il silenzio della ragazzina seduta accanto a lei, ipnotizzata dal display del telefonino, l’espressione assente. Indifferente come chi ha visto e non è intervenuto, come chi ha anzi accelerato il passo per guadagnare svelto il cielo grigio dell’uscita.

L’autobus in arrivo porterà altrove queste esistenze che il caso ha fatto incontrare in un mattino metropolitano proprio qui, dove una vita può valere cinque euro, tra altre vite che passano, distratte.

Minita a Gerace Libro Aperto

La presentazione di “Minita” nella terza giornata di Gerace Libro Aperto, lo scorso 2 maggio, nello scenario incantevole della chiesa di San Francesco. Moderatrice Marisa Larosa, all’incontro sono intervenuti l’editore di Disoblio Salvatore Bellantone e il giornalista di Ciavula.it Giovanni Maiolo. Il servizio per FimminaTV è di Valentina Femia, il montaggio di Simona Schirripa.

Una vita in piega

I ricordi sono anarchici, indisciplinati, irridono le regole del fair play. Colpiscono a tradimento, quando meno te l’aspetti. Stai facendo le tue cose, ti si parano davanti e non si spostano neanche a sgomberarli con gli idranti. Non si scappa dai ricordi, conoscono scorciatoie che li fanno arrivare sempre prima di te al prossimo incrocio. E lì ti aspettano. La fuga è una scelta che non paga. Mai. Perché fuggire dai ricordi è fuggire da se stessi. Impossibile. Meglio rassegnarsi, inspirare forte e affrontarli, anche se il nodo in gola punge nostalgia. Prenderli in braccio e cullarli. Cullarsi con essi. Con quel groppo che forse, alla fine, verrà in qualche modo schiacciato giù.

Sono trascorse quasi due settimane e Pino Condello è ancora all’ingresso del municipio. Si gira e ride dentro il gilet nero di pelle, con il sorriso che ho rivisto – o mi è sembrato di vedere – anche il giorno successivo, su un viso che ormai non era più il suo, eppure in posa per salutarci con il caratteristico riccio delle sue labbra. Un ghigno simpatico. L’espressione di chi sa che alla vita bisogna sempre sorridere, anche se a volte l’allegria è una maschera esibita per tenere lontane le domande indiscrete. Quelle imbarazzanti, capaci di farci mostrare agli altri senza veli e che richiedono in chi ascolta uno sforzo di comprensione. Mentre il suonatore Jones non ha di questi impicci: continua a suonare “per tutta la vita”, perché la gente ha stabilito che è quello che sa fare, e va bene così.

È tra la porta di vetro e la scalinata, il braccio ancora alzato a salutare senza guardare, girato di spalle e in cammino. Mentre va via, come un titolo di coda che sfuma. Come la sua vita, in un pomeriggio che nessuno avrebbe immaginato. Che ha finito per cristallizzare aneddoti e imprese, ai quali ognuno si è aggrappato per farsi forza tra occhi rossi, increduli.

“Pinuccio” era l’amico di tutti. Chiunque l’abbia conosciuto ha almeno un episodio da raccontare, incorniciato dal suo sorriso: “ricordiamolo – ha raccomandato il fratello Natale – nella sua voglia di vivere e condividere la buona compagnia; nella sua leggerezza e nella sua allegria”.

Originale, a volte bizzarro, non certo “pazzo”, anche se a quel soprannome ci teneva perché se l’era guadagnato sul campo. A suon di imprese impossibili su una delle sue numerose moto: scavalcando macchine o domando le due ruote con una gamba ingessata, dritta come la lancia di un soldato medievale in sella a un cavallo; sulla Ducati 998 trasformata ogni mattina in un proiettile rosso per giungere in orario sul posto di lavoro. Con la strafottenza dello studente impenitente. Con gli occhi puri del bimbo della fiaba di Andersen, l’unico in grado di accorgersi che il re è senza vestiti. Perché spesso occorre una buona dose di pazzia per vedere e rivelare la verità, per dipingere la gente con aggettivi azzeccati e locuzioni affilate. Per prenderci sempre. Vivere al di fuori degli schemi imposti dalla società, che costringono gli individui a comportarsi come gli altri vogliono, mortificandone l’autenticità.

A un “pazzo” – che comunque “può avere un attimo di lucidità, mentre lo stupido è senza speranza” – è consentito giocare con la vita e farsi beffe del prossimo, usare la battuta irriverente come la penna di un moderno Cirano: con questa spada vi uccido quando voglio.

Sfrontato, mai volgare o maleducato. Libero. Tra i pochi in paese ad avere il coraggio di dire ciò che pensava di questo “circo” di quattromila anime, un posto in cui “manca soltanto il serial killer”. Un solitario amante della compagnia, perché il tempo della sua vita l’ha sempre scandito lui.

A modo “suo”, avrebbe cantato Frank Sinatra.

Con quel buco nero che forse ogni tanto lo inghiottiva, chissà. Il ricordo della morte al suo fianco durante i lunghissimi giorni del coma, la lotteria della vita che estrae il suo numero, salvandolo, e condanna il compagno in un incidente con la moto, ancora ragazzi.

Di questa storia vissuta di corsa, in piega, rimane l’oro dei capelli di Walter scompigliati dal vento, come nelle pedalate di padre e figlio in mountain bike per le strade del paese. Le note del jazz e del blues della colonna sonora di un film finito troppo presto. Allegria e leggerezza.

*Entrambe le fotografie sono tratte dal profilo Facebook di Pasquale Pellizzeri, nella seconda alla guida del Sidecar