Sì, ho deciso. Per le elezioni comunali del 6-7 maggio ormai non sono più in tempo, pare che le liste siano già al completo. Ma per le prossime “prossime”, tra cinque anni, voglio essere pronto. Subito dopo lo spoglio delle schede, a urne ancora calde, mi metterò all’opera. Posso già preannunciare quale sarà l’unico punto del mio programma amministrativo: eliminare gli ingorghi davanti alle scuole.

Non se ne può più. Ieri ho visto un nonno attendere la nipote con la macchina in mezzo alla strada, all’uscita delle scuole medie. Quando era “soltanto” genitore non si è mai sognato di fare una cosa del genere. Lo so perché la figlia era mia compagna di classe e, come tutti noi, andava e veniva da scuola a piedi. Tranquillamente. Insomma, non eravamo dei fenomeni, ma attraversare la strada, guardare prima a destra e poi a sinistra (o viceversa), non era una roba difficilissima da assimilare. Difatti, lo facevamo già in prima elementare. Quasi nessuno veniva accompagnato dai genitori, salvo i casi di natura disciplinare. E ce l’abbiamo fatta, incredibile. Ora no. Ma credo sia più una questione di status. Se non accompagni i tuoi figli, dimostri poca attenzione nei loro confronti. Negli orari di entrata e uscita, le strade davanti alla scuola elementare, alla scuola media e perfino al liceo (dove ci sono alunni che con la testa sfondano il tetto della macchina), sono intransitabili. Perché, oltretutto, è una corsa a chi si posiziona più vicino. Prima, seconda o terza fila non importa. Aspetto con ansia il giorno in cui qualche “suv-dotato” si arrampicherà sulle scale dell’ingresso per parcheggiare accanto al banco del figlio.

Tempo fa ho assistito ad una scena incredibile. Una mamma in doppia fila da venti minuti, due code di macchine interminabili nelle due direzioni di marcia, una strafottenza epica. Piccolo particolare: il portone dell’abitazione di questa graziosa signora dista trenta metri (ma forse sto esagerando) dal posto in cui sostava. Mi ero detto: “forse non devono andare a casa”. Anche se, nel caso in cui la figlia non fosse davvero in grado di percorrere da sola trenta metri di strada, avrebbe potuto benissimo lasciare l’auto davanti casa e attendere a piedi l’arrivo della ragazzina. E invece no. Ha aspettato lì, con le quattro frecce accese, a essere sinceri. Per poi ripartire, piano piano, tra le bestemmie degli automobilisti incolonnati, mettere la freccia (ineccepibile) e accostare pochi metri più avanti.

O le fai un applauso o le sfondi il parabrezza. Non ci sono alternative. Michael Douglas, in Un giorno di ordinaria follia, deve avere avuto a che fare con qualcosa del genere. Federico Fellini ha invece risolto la questione ricorrendo al genio, facendo cioè volare Marcello Mastroianni sul traffico di Roma, nel film 8 ½. Ma era Fellini.

Confermo, mi candido e appena eletto ordino il divieto di circolazione per un raggio di cento metri nei pressi degli edifici scolastici. Roberto Benigni docet (Johnny Stecchino): la “terza e più grave” delle piaghe che rovinano la Sicilia (e il Sud, più in generale) è il traffico. Risolto quello, anche tutto il resto dovrebbe andare meglio.

Oggi è così

Dai ricordi di un ex fumatore

“Nel pacchetto ci sono due sigarette, una per te e una per me. Io da domani non fumo”. Con queste parole, due anni fa attaccai la sigaretta al chiodo, dopo quindici anni di onorata carriera. Qualcosa in più se contiamo anche le esperienze “giovanili”. Una terrificante N80 a quindici anni, di ritorno da Palmi sulla Littorina; un pacchetto di Merit divorato in tre alla Pineta, in non più di venti minuti; quelle scroccate a mio fratello e a Nino. Ma il “vizio” (lo spartiacque è dato dall’acquisto personale) risale al terzo anno di università. Quando ormai stavo per passare indenne dal periodo statisticamente più rischioso. L’università, si diventa grandi, si vive lontano da casa. E si fuma. Per darsi un tono, perché lo fanno gli altri, per sentirsi figo, per assumere la posa da “maledetto”.

Come James Dean nel poster alla parete della mia cameretta. O il tenebroso Humphrey Bogart che in Casablanca avrà fumato minimo due stecche di “bionde”. Gli esempi negativi, da questo punto di vista, sono infiniti.

Ho fumato Lucky Strike, per sentirmi un po’ Vasco. Avrei voluto essere De André, bellissimo con la sigaretta tra le dita. Me lo immaginavo pensoso, ubriaco e incazzatissimo, una-boccata-un-bicchiere-un-verso, una-boccata-un-bicchiere-un-verso: “evaporato in una nuvola rossa”.

Oppure Guccini: “E ho ancora la forza di guardarmi attorno/ mischiando le parole con due pacchetti al giorno”.

Non un fumatore incallito, però le mie dieci-quindici sigarette al giorno le fumavo. Anche se non sono mai stato riconosciuto come un top smoker, soprattutto in famiglia. Quando offrii a mio padre (un fuoriclasse) una Marlboro “light”, l’unica volta in cui era rimasto senza le sue “rosse”, quasi mi umiliò: “come fai a fumare questa roba? Puzza!”. Per non dire di mio fratello Luis, definitivo: “o fumi Marlboro rosse, o è meglio lasciare stare”.

Avevo provato altre volte a smettere, con scarsi risultati. Al massimo, un paio di mesi. Dopo ho sempre ripreso. Come fare, d’altronde? Metti che hai un problema che non ti fa dormire la notte. Ci vuole la sigaretta. Se devi prendere una decisione importante, ci vogliono un paio di boccate vigorose per non fare la scelta sbagliata.

“Ora ho troppe preoccupazioni” è il più comodo e infantile degli alibi. Perché motivi per non essere sereni, purtroppo, se ne presentano tutti i giorni. E poi, chi non fuma, allora come fa a sopravvivere ai propri guai? Smettere è una questione di testa. Perché, spesso, la sigaretta è un gesto istintivo. Un riflesso pavloviano. Subito dopo il caffè, appena metti in moto la macchina, all’uscita dal cinema. Proprio per questo, i primi giorni sono davvero duri. Corsi online, prodotti omeopatici, agopuntura, ipnosi, psicoterapia comportamentale, sostituti nicotinici (cerotti, gomme e pastiglie, sigarette elettroniche o senza tabacco, inalatori) sono però una perdita di tempo e di soldi. Addirittura, esistono “centri antifumo”, suppongo strutture simili alla clinica per dimagrire del dottor Birkenmayer (Il secondo tragico Fantozzi).

Questione di testa. Altrimenti si finisce come lo studente universitario che durante uno sciopero dei tabaccai, dopo avere esaurito le scorte racimolate al mercato nero, acquistò in farmacia una sigaretta senza tabacco pur di fumare qualcosa. Un mito.

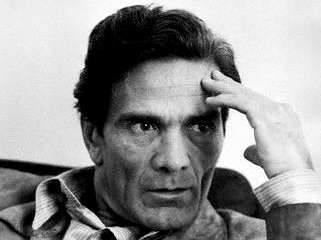

Trentasei anni senza P.P.P.

Sono arrivato a Pier Paolo Pasolini da solo. O quasi. Ai tempi del liceo, lo sfiorai tra la prima e la seconda classe, quando la professoressa di lettere ci assegnò alcuni libri da leggere durante le vacanze estive. Conobbi così Pasolini, Cesare Pavese, Italo Calvino, Primo Levi e qualcun altro autore del Novecento. Le fortune dei ragazzi passano spesso dagli insegnanti che incontrano lungo il cammino scolastico. A me è andata bene. Nel biennio, un rapporto splendido, anche sotto il profilo umano, con la professoressa Paino; nel triennio, quello decisivo per la mia formazione con il professore Monterosso (storia e filosofia). In quinta, però, studiammo poco o niente gli autori del Novecento. Di sicuro, non li leggemmo. E anche se il professore di lettere avesse avuto questa intenzione, non credo che ci avrebbe fatto leggere Pasolini. Troppo distante dal suo mondo.

Per vie traverse ci sono però arrivato ugualmente. Mi capita spesso di leggere qualcosa che rimanda ad altri autori. E così è stato. Mi sono “imbattuto” nella raccolta di poesie Le ceneri di Gramsci e così ho prima approfondito il poeta, quindi sono passato alla lucidità del pensiero degli Scritti corsari, all’intellettuale scomodo, scandaloso e affascinante per chi si rifiuta di sottostare alle logiche e ai valori propagandati dal consumismo e dall’edonismo dominanti. Nessuno meglio di Pasolini ha saputo leggere i cambiamenti della società italiana nel secondo dopoguerra. Nessuno è stato così profetico e coraggioso nel mettere in guardia, con quarant’anni d’anticipo, dal baratro verso il quale l’umanità stava (e sta) precipitando. Le denunce contro il Palazzo, il ruolo e la funzione della televisione in una società di massa, l’omologazione culturale, la trasformazione antropologica della società sono temi drammaticamente attuali.

Domani ricorre il trentaseiesimo anniversario dell’assassinio di Pasolini. Una vicenda che presenta ancora molti lati oscuri. L’ennesimo mistero della storia d’Italia. Nella sua appassionata orazione funebre, Alberto Moravia pronunciò parole forti e condivisibili: “abbiamo perso prima di tutto un poeta, e poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono soltanto tre o quattro in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta: il poeta dovrebbe essere sacro!”.

11.9, scacco agli Stati Uniti

“Fuori sta succedendo la fine del mondo e tu sei chiuso dentro un archivio? Sei il solito topo da biblioteca!”. Le parole di mio fratello Mario, quando da poco anche la seconda delle Torri gemelle era stata centrata da un aereo, sono il mio primo ricordo dell’11 settembre 2001, il giorno che segna l’inizio del terzo millennio. Mi telefonava dall’Australia, dove si trovava in quel periodo. Io invece ero ignaro di tutto, piegato su alcuni documenti che stavo consultando all’archivio di Stato di Catanzaro, per la tesi di dottorato.

Ho ancora ben viva la sensazione di sconcerto e di smarrimento che mi assalì mentre attonito percorrevo in auto la strada del rientro a casa e ascoltavo gli aggiornamenti della lunga no-stop radiofonica. Proprio due giorni prima ero rimasto molto scosso per l’uccisione, ad opera di due kamikaze travestiti da giornalisti, di Ahmad Shah Massud, il leggendario “leone del Panshir” – eroe della resistenza afgana contro l’invasore sovietico negli anni ’80, poi ministro del governo di liberazione, quindi strenuo oppositore della deriva fondamentalista impressa dai talebani – che la penna di Ettore Mo aveva reso affascinante e romantico, un moderno Che Guevara.

Una volta acceso il televisore vidi anch’io l’orrore materializzarsi nelle immagini ben note dell’apocalisse. Le Twin Towers colpite dai due aerei dirottati che si afflosciavano una dopo l’altra, come in un macabro videogioco. Alcuni disperati che si lanciavano nel vuoto. Le fiamme, la polvere sui visi dei newyorkesi in fuga dal World Trade Center, la scritta sulla CNN (USA under attack!), l’eroismo dei pompieri mentre tutto attorno stava crollando, le prime angosciate testimonianze. E poi lo “sceicco del terrore” Osama bin Laden, Al Qaeda e i 19 terroristi islamici. Gli altri due aerei dirottati, il primo abbattutosi contro un lato del Pentagono, l’altro diretto contro la Casa Bianca e precipitato in una campagna della Pennsylvania grazie all’eroica lotta dei passeggeri contro i dirottatori. Immaginavo George Bush jr in volo sull’Air Force One, l’aereo progettato per salvaguardare l’incolumità del presidente nelle situazioni di emergenza. Un paio d’anni dopo, nel film Fahrenheit 9/11, Michael Moore l’avrebbe inchiodato alla sua goffaggine e inadeguatezza, impresse sul volto mentre riceveva all’orecchio la notizia dell’attacco terroristico.

Ho trascorso negli Stati Uniti gennaio e febbraio 2002. Di Ground Zero ricordo soprattutto l’odore acre del metallo liquefatto che si respirava nell’aria, a distanza di sei mesi. Tantissime fotografie attaccate all’inferriata che delimitava l’area, sul marciapiede fiori, lumini, bandierine, peluche, bigliettini. Sulla 5th avenue, un funerale di corpi ricomposti e riconosciuti soltanto allora, il centro di New York paralizzato da un corteo interminabile. Ho capito cos’è il nazionalismo statunitense quando la proprietaria dell’abitazione in cui ho vissuto per due mesi insieme ad altri colleghi ci rimproverò perché avevamo spostato sul retro la bandiera a stelle e strisce e ci intimò di rimetterla nell’ingresso principale.

Quello doveva essere il momento della solidarietà. “Siamo tutti americani” fu infatti il titolo dell’editoriale di Ferruccio de Bortoli sul CORRIERE DELLA SERA il giorno successivo all’attentato, un riadattamento esplicito delle parole rivolte da John Fitzgerald Kennedy agli abitanti di Berlino Ovest nel 1963: “Ich bin ein Berliner”. Ne nacque un dibattito acceso su Occidente, Islam e democrazia, con il richiamo inevitabile allo “scontro di civiltà” teorizzato dal politologo Samuel Huntington. Oriana Fallaci scrisse “di pancia” il furibondo La rabbia e l’orgoglio, un’invettiva piena di livore contro gli italiani (e gli occidentali) codardi e ignavi, indifferenti alla chiamata a raccolta per la Guerra Santa contro l’invasore islamico e ormai rassegnati a vivere in un’Europa diventata “Eurabia”. Sul campo opposto, le Lettere contro la guerra di Tiziano Terzani, manifesto pacifista che individuava nella non-violenza l’unica via d’uscita possibile dall’odio. Una posizione impopolare al cospetto di quasi 3.000 vittime, ma anche una lezione di umanità in mezzo alla barbarie del terrorismo, della guerra e della comoda scorciatoia che la violenza rappresenta. Sempre e comunque.

Guido, il suonatore Jones e la lumaca di Trilussa

Cetto è tra noi, purtroppamente

In questi giorni sui quotidiani locali è un gran dibattere. C’è chi si sente offeso dalla rappresentazione “esagerata” di un certo modo di fare politica e denuncia l’ulteriore discredito che si getta sulla Calabria. Un’accusa pretestuosa, visto che Cetto, televisivamente, “vive” dal 2003. E c’è chi, forse semplificando e generalizzando, riscontra nel personaggio l’amara e desolante realtà della cronaca quotidiana. Calabria Ora ha anche lanciato un sondaggio: “E a te Cetto fa ridere o arrabbiare?”.

Sono andato a vedere il film, spinto dai contrastanti pareri di due miei amici. Per il primo, Qualunquemente è di una noia mortale. Avrebbe voluto abbandonare la sala dopo i primi venti minuti, ma visto che di questi tempi il cinema non è uno spettacolo economico (a proposito, 7,5 euro al multisala di Reggio Calabria non sono eccessivi? Una mia amica a Brolo paga 5 euro) ha deciso di restare fino al termine della proiezione. L’altro mio amico ha invece riso dal primo all’ultimo minuto.

Personalmente, Cetto non mi ha fatto arrabbiare. La Qualunque va preso per quello che è: una caricatura. E nelle caricature sono soprattutto i tratti più caratteristici – specialmente i difetti – ad essere accentuati. È sempre stato così, nel disegno e nella satira. Altrimenti uno va a vedere una mostra di quadri o guarda un reportage giornalistico. Non si possono però nascondere alcuni evidenti limiti del film. La sceneggiatura latita, riducendosi a un escamotage per legare sketch in gran parte già noti. Si tratta, per l’appunto, di un “già visto” che raramente consente alle battute quell’effetto sorpresa che provoca lo scoppio di una risata. Di sicuro, il personaggio è più efficace e brillante nei 5-10 minuti di un’apparizione televisiva. Qualunquemente non vincerà l’Oscar. Ma non credo che sia stato prodotto, girato e interpretato con quest’ambizione.