Se in Italia si registrassero 10,6 suicidi ogni 10.000 abitanti sarebbe un’emergenza? I giornali vi dedicherebbero approfondimenti, verrebbero scomodati sociologi e psicologi, la politica prenderebbe atto della condizione di disagio di una larga fetta di popolazione e del fallimento delle sue politiche sociali? Penso proprio di sì e sarebbe la cosa giusta da fare.

Ma in Italia i suicidi sono 0,67 ogni 10.000 abitanti: siamo tra i paesi europei ad indice basso; mentre è dentro le carceri che sono proprio 10,6 ogni 10.000 detenuti. Come sottolinea Antigone, “in carcere ci si leva la vita ben 16 volte in più rispetto alla società esterna”.

Con il suicidio nel carcere di Verona della ventisettenne Donatella (e chiamiamole per nome, che già sarebbe un bel passo in avanti distinguere le persone dai numeri), pochi giorni fa, sono ben 44 i suicidi registrati dall’inizio dell’anno: uno ogni cinque giorni. Un dato altissimo, ignorato da gran parte di un’opinione pubblica distratta o disinteressata. Chi se ne frega. Peggio per loro se hanno deciso di impiccarsi con le lenzuola, hanno inalato il gas delle bombolette dei fornellini da campeggio che si utilizzano per cucinare, hanno trangugiato un beverone di medicine. Avrebbero dovuto pensarci prima, delinquenti che non sono altro.

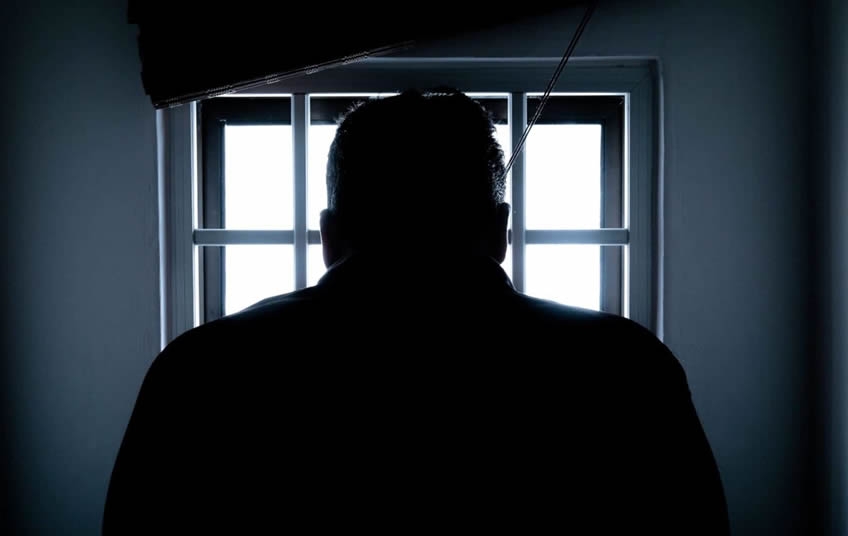

Io non ci riesco a non pensare a ciò che accade dentro le carceri, alle tante ingiustizie che vivo come coltellate sulla mia pelle. Forse è vero che, una volta che ci entri, con la testa resti là dentro per sempre. E se chiudo gli occhi, sento ancora nelle orecchie le urla dei detenuti e il rumore metallico e spaventoso della battitura in tutti i padiglioni la notte che un detenuto si tolse la vita a Santa Maria Capua Vetere, nel luglio del 2020. Una rabbia impotente che non poteva superare la recinzione del carcere. Nessuno ascolta, nessuno può ascoltare, neanche se si è in mille a gridare, a percuotere le scodelle, a scaraventare le brande contro la porta blindata. I detenuti sono fantasmi invisibili, le loro voci sono destinate a spegnersi nel buio.

In Italia è stata abolita la pena di morte, ma morire di carcere equivale a mantenere in vigore questo barbaro castigo. Ai suicidi vanno infatti aggiunti i decessi di gente che là dentro non dovrebbe starci: anziani, malati di tumore, detenuti psichiatrici, tossicodipendenti, cardiopatici come l’ultima vittima, un settantaduenne morto d’infarto a Secondigliano la settimana scorsa.

Se ti affido qualcosa in custodia, hai l’obbligo di restituirmela integra. Dovrebbe valere anche per la custodia in carcere: io, Stato, affido in custodia a te, carcere, il detenuto. I detenuti dovrebbero uscire dalle strutture penitenziarie sulle proprie gambe, non dentro una cassa da morto. Di chi è la responsabilità se questo non avviene?

Nelle celle vivono detenuti che ancora non hanno subito neanche il primo grado di giudizio e molti altri non condannati definitivamente. Tra questi, migliaia di innocenti. Non tutti hanno la forza di resistere all’umiliazione e alla vergogna. Ci sono poi soggetti fragili, che andrebbero aiutati, ma il sovraffollamento e la penuria di figure professionali (educatori) non permette un’assistenza adeguata. Infine vanno considerate le oggettive condizioni di calpestamento della dignità umana: mancanza d’acqua, caldo insopportabile, sospensione delle attività trattamentali nel periodo estivo, sadiche assurdità regolamentari. In carcere si è sempre soli, d’estate in misura maggiore. Eppure per molti basterebbe anche soltanto la concessione di qualche telefonata a casa in più per tirarsi su di morale.

C’è una questione di fondo che non si vuole vedere. Compito dello Stato è assicurare la sicurezza dei propri cittadini, impedire la reiterazione dei reati, favorire il reinserimento sociale del reo. Poiché la visione carcero-centrica dell’esecuzione penale ha fallito su tutti i fronti, sarebbe il caso di cambiare strategia e strumenti. Ma un dibattito del genere necessiterebbe di una classe politica coraggiosa e illuminata, capace di prenderne atto e di sfidare l’impopolarità senza piegarsi al giustizialismo imperante.