Il mio articolo per “Il Dubbio” di oggi

È arrivato di colpo l’inverno. Si sapeva che sarebbe successo, come ogni anno. E infatti, chi utilizza stufe o termo-camini per riscaldare la propria abitazione, generalmente già in estate provvede alla scorta di legna o di pellet. Per non farsi trovare impreparati, sorpresi dalle temperature che improvvisamente diventano rigide. Così come sono già pronti coloro che utilizzano il metano o il GPL. Al limite, una controllatina alla caldaia, ma niente di più. Non ti temiamo, generale inverno.

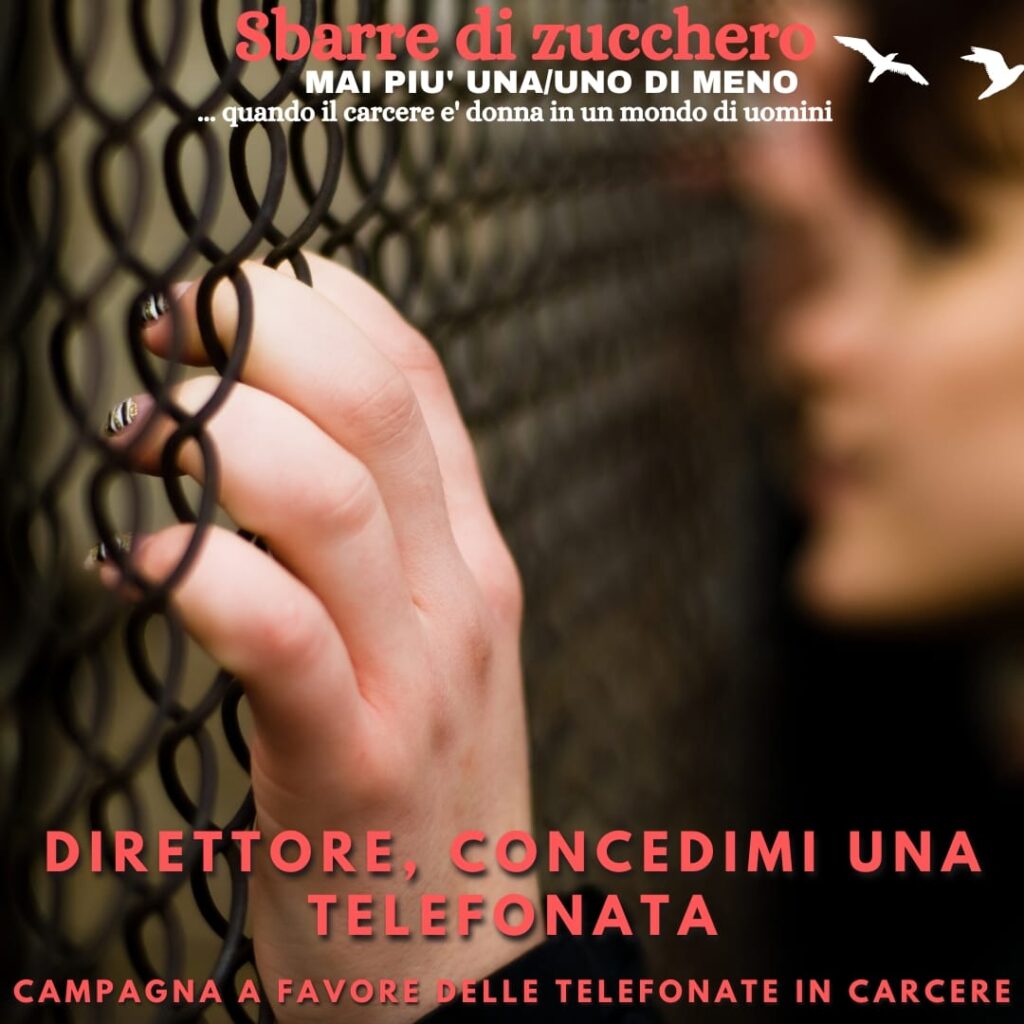

Poi, il 27 di novembre, mentre nel “mondo di fuori” già si è avanti con gli addobbi natalizi, capita di entrare in un carcere (Casa Circondariale di Lecce) e si sbatte forte con il muso contro la disumanità dei regimi carcerari.

Negli “Hotel a cinque stelle” ancora si soffre il gelo, a meno di un mese da Natale. Non nella sala colloqui, quella è riscaldata. Un familiare non nota niente di anomalo. Anzi, ha quasi caldo. Nelle celle invece non è così. I detenuti si arrangiano come possono. Insomma: indossano qualche maglia in più, tengono in testa il berretto di lana giorno e notte, cercano di stare sotto le coperte il più possibile, per evitare gli spifferi delle finestre e le correnti d’aria che attraversano i pochi metri quadrati tra i lettini. Raschiano il fondo del barile del loro proverbiale spirito di adattamento.

Però, quanta pena e quanta rabbia. Tenere tra le mani una mano gelida. Sentire all’abbraccio guance e orecchie freddissime. Fisime da garantisti, si dirà. Mica vorrebbero davvero un albergo i delinquenti che si trovano in regime di custodia carceraria. Anche quelli non ancora condannati in via definitiva, che poi anche questi sarebbero esseri umani. Colpa loro, se ne facciano una ragione. Giovani e vecchi. Se ce la fate, sopravviverete. Altrimenti, sono problemi vostri.

E invece è un problema di tutti noi e dello stato del diritto all’interno delle carceri. È il problema delle parole della “più bella costituzione del mondo” smentite dalla realtà: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» (articolo 27, terzo comma).

È una questione che poco ha a che fare con la pena, che già si sta scontando o addirittura (per in non definitivi) si sta anticipando, in molti casi gratuitamente. È il sadismo delle troppe afflizioni aggiuntive perpetrate da uno Stato sulla carta democratico. Qualcosa di profondamente ingiusto. La vergogna di uno Stato che non “custodisce” e che si fa barbaro e tribale.

Non è vero che la tortura è stata abolita in Italia. Basta entrare in un carcere per capirlo.

Link: “Natale in carcere”. Non è un cinepanettone, ma un incubo reale