Il terremoto che il 16 novembre 1894 colpì il circondario di Palmi provocò 98 vittime e danni ingentissimi. San Procopio fu il paese che pagò il più alto tributo di sangue (48 morti); a seguire Bagnara (13), Seminara (8), Palmi (8) e Sant’Eufemia (7), mentre gli altri centri dove si registrarono decessi furono Melicuccà, Sinopoli, Santa Cristina e Delianuova. I danni quantificati a Sant’Eufemia ammontarono a circa due milioni di lire: 212 abitazioni crollarono totalmente, 326 parzialmente, 432 furono gravemente danneggiate e 188 lesionate in modo lieve.

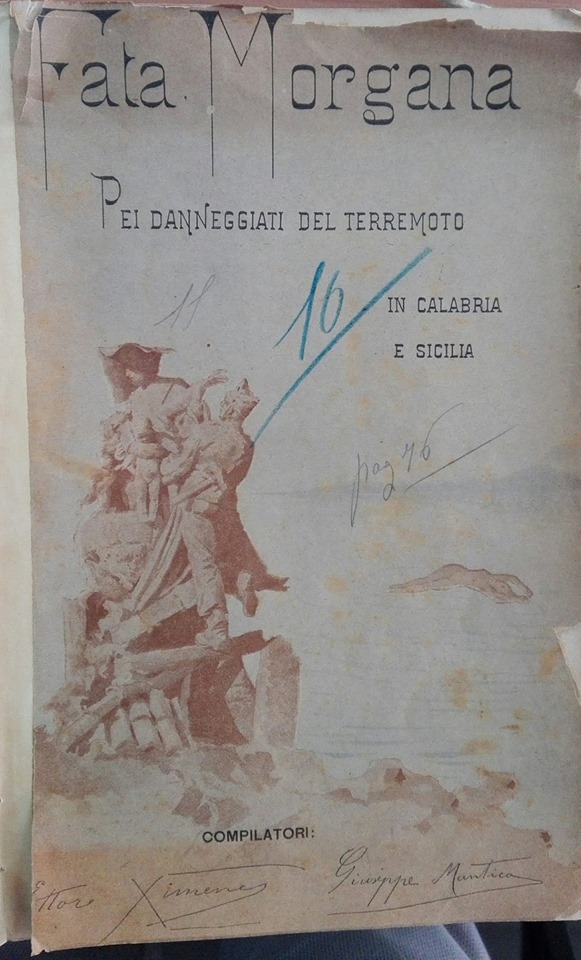

Una testimonianza eccezionale di quell’evento è la lettera inviata il mese successivo dallo storico Vittorio Visalli a Giuseppe Mantica, che con Enrico Emilio Ximenes curò nel febbraio del 1895 la pubblicazione di un numero speciale della rivista “Fata Morgana”.

Si tratta di un documento preziosissimo, del quale sono venuto in possesso quasi per caso mentre spulciavo le “Carte Visalli”, custodite presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria. In apertura, Visalli descrive ciò che era successo nella sua casa di Messina, dove allora viveva:

«Eran quasi le sette di sera, quando un ruggito sotterraneo, lungo sibilante, annunziò la catastrofe: ed ecco un urto immane, una rapida vibrazione di sotto in sopra, da sinistra a destra, e le case oscillano, sbattono le imposte, i quadri si staccano dalle pareti, le travi scricchiolano come i fianchi di una nave in tempesta. Perdo l’equilibrio, mi appoggio allo stipite di un balcone, e vedo turbinare in un vortice i palazzi, i fanali accesi, la gente nella strada, e un vento caldo e furioso m’investe tutta la persona. Corro a prendere nelle braccia la mia bambina che dormiva, e preceduto dalle donne di case allibite e singhiozzanti, scendo all’aperto».

Dal 1892 Visalli era vicedirettore della scuola normale di Messina, città nella quale risiedette fino al terremoto del 1908: in quell’occasione la moglie Giuseppina Augimeri e l’unica figlia, la sedicenne Maddalena, ebbero infatti minore fortuna e perirono sotto le macerie.

A mano a mano che passano le ore, scrive Visalli:

«…si propagano dicerie di gravi danni accaduti non si sa dove; tutte le paure, tutti i pregiudizi risorgono in quel trambusto; s’interroga il mare, la luna, le nuvole. E intanto, ad ogni due o tre ore, i boati e le scosse si ripetono, sollevando pianti e clamori: le donne cadono in ginocchio, i ragazzi strillano, appaiono da ogni lato file di lanterne ed immagine sacre portate in processione».

Il pensiero di Visalli corre ai parenti che vivono in Calabria:

«Questo pensiero ci torturava. Erano là i vecchi genitori, là i fratelli, le famiglie nostre. Avranno sentito il terremoto? sono feriti? sono salvi? E quando cominciò a spuntare l’alba, già mille fosche notizie circolavano di bocca in bocca: in Calabria la rovina è immensa, vi son paesi distrutti, centinaia di morti, migliaia di feriti, la strada ferrata interrotta, la linea telefonica spezzata».

Il giorno successivo Visalli attraversa lo Stretto. Nel corso del viaggio chiede informazioni, ma le risposte sono angoscianti:

«Domando ai passeggeri che incontro, e mi rispondono: Sant’Eufemia e San Procopio sono spariti dal mondo, Palmi, Bagnara, Seminara quasi demolite, guasti enormi a Reggio, la provincia tutta ricaduta nelle condizioni in cui dovette trovarsi nel febbraio del 1783».

I suoi parenti, sparsi tra Sant’Eufemia e i centri viciniori, avevano superato incolumi la tragedia. La visione che gli si presenta è però sconvolgente. La prima città visitata da Visalli è Palmi:

«Entrando a Palmi, non si scorge a prima vista la gravità del danno, essendo le case in piedi e le vie quasi sgombre di frantumi; ma, fermando un po’ lo sguardo, si osserva uno spettacolo che agghiaccia il cuore. Spigoli aperti, imposte sgangherate, pareti oblique e spaccate da larghe fenditure, tetti sfondati, e per le strade una turba livida di stanchezza e di paura, che non ha ricovero, ed improvvisa capannucce e baracche di tavole o di cenci. Il giardino pubblico, quella stupenda terrazza d’onde l’occhio spaziava incantato sul cerulo Tirreno, da Capo Vaticano al Mongibello, ora sembra l’attendamento d’una lurida tribù di zingari. Vedo le signore più superbe, le più eleganti signorine, accoccolate in un angolo, ravvolte in coperte da letto o in vecchi scialli già smessi; vedo centinaia di persone inginocchiate innanzi ad un confessionale, aspettando l’assoluzione in articulo mortis: ed altre centinaia urlano e piangono a pie’ delle statue dei santi, che in lunga riga sono schierate nella piazza maggiore».

Quindi arriva a San Procopio. Nella tragedia di un paese raso al suolo rifulge l’eroismo del dipendente comunale Marafioti:

«San Procopio non esiste più: non è altro che un ammasso informe di tegole, di travi, di calcina, di mattoni, purtroppo chiazzati di sangue, da poi che fu questo il comune che diede il maggior numero di morti. I popolani erano dentro la chiesa della Madonna degli Afflitti, quando avvenne il terremoto: i più vicini alla porta cercarono scampo nella fuga, ma trentaquattro di essi rimasero schiacciati sotto la facciata che precipitava con orrendo fracasso. I superstiti e i feriti, forse più sventurati dei morti, son ora sparsi intorno al diruto paese, tremanti pel freddo, affamati, pieni di cordoglio e di raccapriccio. Ma in quel paese v’è un eroe, il vicesegretario comunale Marafioti: egli passò la notte brancolando sui ruderi, chiamando a nome coloro che supponeva sepolti, parecchi svincolando dalla stretta mortale, e continuò l’opera salvatrice pure quand’ebbe rinvenuti fra i cadaveri due suoi fratelli ed una sorella adorata!».

Infine Sant’Eufemia, il caro paese natio:

«Sant’Eufemia è distrutta. Un’ansia affannosa deprime l’energia dei superstiti, erranti per le campagne, senza lavoro, senza cibo, mentre le piogge cadono dirotte e la neve già si affaccia dai culmini dell’Aspromonte. Addio, mia povera e cara dolce casetta nativa! Quando mio nonno ti fece costruire e mio padre ingrandire, quando io bambino tornava di scuola a ricevere in te il premio d’un bacio materno, eri tanto lieta e graziosa che non avrei sognato mai di doverti un giorno rimirare in così misero stato. Il mio piccolo nido sembra oggi un sepolcro abbandonato; ed i muri esterni incombono sovr’esso come scheletri minacciosi o crollanti».

Sant’Eufemia non sarebbe più stata la stessa. Nel terreno denominato “Pezza Grande” fu infatti costruito un baraccamento che ospitava circa 200 famiglie. Si trattava del nucleo originario del rione che si sarebbe ulteriormente sviluppato dopo il terremoto del 1908 e che avrebbe determinato l’attuale assetto urbano, caratterizzato tra tre grandi aree: Vecchio Abitato (o Paese Vecchio), Petto e Pezzagrande.

*Testo integrale della lettera, datata 10 dicembre 1894, in «Fata Morgana», Pei danneggiati del terremoto in Calabria e Sicilia, (a cura di Ettore Ximenes e Giuseppe Mantica), febbraio 1895, pp. 76-78.

**Link utili su questo blog:

– Sant’Eufemia d’Aspromonte e il terremoto del 16 novembre 1894.

– Vittorio Visalli, da Sant’Eufemia al pantheon degli storici.