Il terremoto del 1908 costituisce l’evento più sconvolgente della storia di Sant’Eufemia e il suo snodo cruciale: c’è un “prima” e un “dopo” che va oltre la cronaca di quegli avvenimenti, perché la ricostruzione consegnò ai sopravvissuti un paese radicalmente diverso, a partire dalla sua disposizione geografica. Un tema – la ricostruzione in un nuovo sito di un paese distrutto – ancora attuale e non di facile soluzione, che si scontra con la caparbia di chi non vuole allontanarsi dai posti in cui ha sempre vissuto per una questione affettiva, ma anche di identità. Siamo tutti il prodotto della vita vissuta da altri prima di noi nelle nostre stesse strade, piazze e campagne, per cui la perdita dei “propri” luoghi disorienta e provoca una sensazione di sradicamento che sgomenta.

La Sant’Eufemia rasa al suolo all’alba del 28 dicembre 1908 – che coincideva per lo più con i rioni Paese Vecchio e Petto – era già un paese ferito, le sue abitazioni rese precarie da sismi più o meno recenti. Il terremoto del 16 novembre 1894 aveva infatti provocato sette morti, il crollo totale di 212 abitazioni e quello parziale di 326 (oltre a danni gravi in 432 case e lievi in 188); dopo quello dell’8 settembre 1905 erano state gravemente danneggiate 383 costruzioni, 41 dichiarate inagibili e demolite; 181 infine, gli edifici lesionati il 23 ottobre 1907. Anche per questo la scossa del 1908 ebbe effetti catastrofici: 530 le vittime dell’elenco stilato dall’arciprete Luigi Bagnato (ma i documenti prodotti dalla giunta comunale fanno salire la cifra a circa 700), più di 2.000 feriti e la perdita dell’85% del patrimonio edilizio. L’area circostante la fontana Nucarabella riportò i danni minori, con il macello comunale che rimase quasi intatto. Le poche case non crollate totalmente si trovavano in via Roma, nel rione Campanella e nel tratto di strada compreso tra piazza del Plebiscito (oggi piazza don Minzoni) e il baraccamento costruito per ospitare gli uffici comunali dopo il 1894 nell’area denominata “Piazzetta”. Le zone più basse del paese (rione Matrice, piazza San Giovanni, ma anche via Pace e via Telesio) furono ridotte a un cumulo di macerie; nel rione Petto si salvarono soltanto alcune abitazioni ubicate in alto (piazza Vittorio Emanuele II). Un dato anch’esso significativo: su circa cinquanta lampioni della pubblica illuminazione, ne restarono in piedi nove.

Le autorità militari stabilirono di fare sorgere un nuovo baraccamento nell’area denominata “Pezza Grande”, che già ospitava quello sorto dopo il terremoto del 1894 e che contava anche alcune casette costruite dopo il 1907, ora distrutte. Furono espropriate diciotto proprietà, costruite strade, realizzati un ospedale, una chiesa, l’acquedotto e 1.300 baracche capaci di dare alloggio a circa 5.000 persone.

Un regio decreto del 15 luglio 1909 proibì la costruzione nelle aree distrutte dal terremoto, ad eccezione delle zone pianeggianti del rione Petto, ma il provvedimento governativo non fu accolto favorevolmente da tutta la popolazione e scatenò reazioni violentissime.

L’amministrazione comunale eletta il 22 maggio e guidata dal notaio Pietro Pentimalli era però favorevole al trasferimento nella nuova area, così come il vecchio ma ancora molto influente Michele Fimmanò; di avviso contrario, invece, un consistente numero di famiglie storiche: Capoferro, Gioffré, Condina-Occhiuto. Un fronte agguerritissimo, che non si diede per vinto neanche a lavori ultimati (fine 1910) e che promosse una raccolta di firme da allegare al parere del geografo Mario Baratta, specializzato in sismologia storica, il quale – nell’opuscolo Per la ricostruzione di Sant’Eufemia d’Aspromonte distrutta dal terremoto del 1908 – sostenne che, in realtà, il suolo sottostante alla Pezza Grande era “il peggiore di tutti” e quello del Paese Vecchio “relativamente migliore” in rapporto alla stabilità sismica delle costruzioni.

La giunta e il sindaco risposero indirizzando al presidente del consiglio Giolitti e al ministro dei lavori pubblici Sacchi un memorandum (Per la riedificazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte) sottoscritto da oltre duemila firmatari: in premessa venivano avanzati pesanti dubbi sull’onestà intellettuale di Baratta; nel merito della polemica si sosteneva invece che, poiché non era possibile riunire tutta la popolazione nella vecchia area, sarebbe stato più saggio farlo nell’area nuova, che era “separata” e “lontana” dal vecchio abitato: mantenerle entrambe rischiava di innescare un pericoloso dualismo. Nonostante il governo avesse dato ragione all’amministrazione comunale (maggio 1912), non cessarono le pressioni per modificare il provvedimento legislativo che aveva dichiarato inedificabile l’area del vecchio abitato, per la quale comunque il sindaco Pentimalli aveva accordato alcune eccezioni provvisorie, in attesa dell’approvazione del piano regolatore.

Le deroghe concesse, in realtà, rappresentavano la quadratura del cerchio e aprirono le porte alla soluzione definitiva della vicenda, che fu concordata in occasione delle elezioni comunali del 1914 nel salotto dell’avvocato Gabriele Fimmanò (figlio di Michele, da un anno passato a miglior vita). Grazie al sostegno del deputato reggino De Nava, Fimmanò riuscì a fare sedere attorno allo stesso tavolo “i migliori elementi delle due parti”, i quali siglarono un accordo elettorale che poneva fine alle ostilità in cambio – su questo punto garantiva De Nava – della revisione della legge che demandava al Genio civile di Reggio l’ultima parola sulla definizione delle zone edificabili: in concreto, ciò significava l’abolizione del divieto di costruire nelle aree maggiormente colpite dal terremoto, che fu di fatto decretata dal governo il 3 settembre 1916. Il volto di Sant’Eufemia cambiava definitivamente e assumeva quello attuale caratterizzato dalla suddivisione nei tre popolosi rioni di Paese Vecchio, Petto e Pezza Grande.

Auguri al blog Pont’i Carta

“Pont’i carta” è un blog gestito da 12 ragazzi di Sant’Eufemia, che ieri ha festeggiato i primi due anni di attività. Tutto ciò che si muove in una comunità è sempre positivo, così come il contributo dei giovani alla sua crescita culturale e sociale. È quello che cercano di fare questi ragazzi, che vanno pertanto incoraggiati. Da qui i miei auguri, da “collega” con qualche anno in più sulle spalle.

Due anni di attività per un blog come “Pont’i carta” che punta a valorizzare la comunità cui si rivolge possono sembrare pochi, in realtà significano molto. Ogni articolo richiede impegno: individuare un tema che sia interessante per i lettori, cercare le informazioni, redigere materialmente lo scritto. Ci vuole costanza, ma anche la precondizione indispensabile di un forte senso di appartenenza alla propria terra. E poi una molla indispensabile: chiedersi cosa si possa fare per rendersi utili.

Parafrasando Francesco Guccini nella sua L’avvelenata, sappiamo bene che “a parole non si fan rivoluzioni». Sarebbe presuntuoso pensare di capovolgere logiche e modi di essere sedimentati nel tempo, soltanto con un articolo. Si può però dare un segnale, indicare che esiste un altro modo di vedere il mondo, di approcciarsi ai temi fondamentali dello stare insieme. Chi scrive ha questa grande responsabilità, perché è quasi naturale diventare, nel proprio piccolo, punto di riferimento per qualcuno. Proprio per questo le parole sono importanti, ma anche il modo in cui vengono “offerte” a chi ci legge. «L’ho letto sulla Gazzetta del Sud»: è una delle frasi più ricorrenti che capita di ascoltare quando qualcuno cerca di sostenere una propria tesi, rafforzandola con l’autorevolezza riconosciuta da decenni al quotidiano più diffuso dalle nostre parti. Tanto è vero che nei bar, dal barbiere, in qualunque posto frequentato da più persone la presenza della Gazzetta (ma anche, fortunatamente, del Quotidiano del Sud: il pluralismo dell’informazione è sempre un bene) è fissa, tutti i giorni.

Ho iniziato sette anni fa a scrivere sul mio blog “Messaggi nella bottiglia”, conosco difficoltà e vantaggi connessi a questo genere di attività. E sono stato molto felice quando, due anni fa, avete intrapreso quest’avventura, per due motivi. Perché siete giovani, ed è sempre bello vedere ragazzi che s’impegnano per il proprio paese; perché alcuni di voi lo fanno “da lontano”, dalle città universitarie in cui vivete o lavorate. Mi sembra una forma d’amore bellissima, da ammirare.

Vi è anche capitato di scontrarvi con chi non ha particolarmente apprezzato qualche vostro articolo di critica, fa parte del “mestiere”. Ma il dissenso è il sale della democrazia, soprattutto se esternato con garbo e senza la pretesa di avere una soluzione preconfezionata, da utilizzare in maniera automatica e acritica. Il rapporto dialettico aiuta sempre a crescere, se la polemica non è strumentale o preconcetta. In ogni caso, la soddisfazione suscitata dalla certezza di avere comunque prodotto un servizio utile per la comunità aiuta a superare ogni possibile incomprensione. Poi, si sa che non si può piacere a tutti: ma non è un motivo valido per tenere la bocca chiusa o le braccia conserte. Il quieto vivere è una malattia pericolosissima, ma la parola può darle molto filo da torcere.

Buon anniversario e buon lavoro.

*Pubblicato su https://ponticarta.wordpress.com/2017/03/13/auguri-speciali-per-ponti-carta/

L’Agape si tinge di rosa, Iole Luppino eletta presidente

Il nuovo presidente dell’Agape ha il volto sorridente di Iole Luppino, laureanda in Architettura. Una sorta di “rinnovamento nella continuità”, considerato che, nonostante la giovane età (venticinque anni: per una curiosa coincidenza la stessa età dell’Agape), Iole ha alle spalle una lunga esperienza nell’associazione. Rinnovato anche il Direttivo, del quale farà parte il predecessore Pasquale Condello: insieme a lui, l’inossidabile Peppe Napoli, Cettina Violi, Gresy Luppino, Vince Cutrì e l’autore di questa breve intervista.

Qual è il tuo primo ricordo legato all’Agape?

Avevo all’incirca 10 anni quando vi incontrai la prima volta, grazie a mia zia Gina, che era già socia dell’associazione. Mi chiese se volevo venire a visitare il Santuario di San Francesco a Paola ed io risposi di sì. Ricordo che osservavo i ragazzi disabili e osservavo voi che con tanta cura e amore li aiutavate in tutto. Fui colpita da questi gesti semplici che regalavano sorrisi e credo che proprio da quel giorno iniziai a capire il senso della parola “volontariato”.

Cos’è l’Agape per te e, in generale, cosa pensi del volontariato?

L’Agape per me è “amore verso gli altri”. L’Agape ha arricchito la mia vita: l’entusiasmo che mi è stato trasmesso da ogni singolo volontario e ragazzo disabile è un valore che ha segnato la mia vita. Il desiderio di “partecipare”, di “mettersi al servizio” degli altri: sono emozioni che si possono provare solo vivendole. Il volontariato è l’opera più bella che ogni uomo può fare: nel momento in cui riesci a “donare” e a renderti utile nel tuo piccolo, ti senti gratificato perché sai di essere riuscito a fare qualcosa per l’Altro.

Raccogli la “pesante” eredità di Pasquale Condello. Come ti senti?

Pasquale è e sarà sempre un esempio che cercherò di seguire. Sono pronta a vivere questa nuova fase della mia vita e della mia attività nell’Agape. Mi sento forte perché, oltre all’esperienza personale maturata in tutti questi anni, so di avere accanto nell’associazione gli amici di sempre. Insieme a loro non sarò mai sola.

C’è qualcosa di particolare che vorresti realizzare da presidente dell’Agape?

Credo che far conoscere la nostra realtà a tutti i ragazzi delle scuole di ogni grado possa rappresentare un primo passo, affinché anch’essi si avvicinino al mondo del volontariato. Per alcuni sarà affacciarsi a un mondo sconosciuto, che però può essere molto utile per la loro formazione: è importante mettere i giovani in contatto con tutto ciò che si muove nella società, coinvolgerli nelle iniziative, diffondere una conoscenza più corretta delle problematiche legate alla disabilità. Inoltre, un maggiore impegno in favore dei soggetti più svantaggiati della nostra comunità e corsi di formazione per noi volontari.

Sei una ragazza giovane: vuoi dire qualcosa ai ragazzi di Sant’Eufemia?

A tutti i ragazzi dico che il desiderio di mettersi in gioco, di confrontarsi e di rendersi utili per la propria comunità fa maturare come individui e come cittadini del mondo. È un sentimento che deve nascere dal cuore in maniera spontanea e disinteressata e che ha bisogno di essere coltivato, ma aiuta a dare ad ogni vita un significato più pieno.

Don Pepè Chirico, il medico che aveva una parola di conforto per tutti

«Eccolo, è arrivato don Pepè». Poche parole che riuscivano a infondere speranza, non appena il medico condotto Giuseppe Chirico metteva piede dentro la casa di un ammalato a Sant’Eufemia. Lo ricorda il professore Giuseppe Calarco nella testimonianza rilasciata per un documentario biografico realizzato dalla Pro Loco nel 2001: «Aveva sempre una parola di conforto e la sua presenza al capezzale dell’ammalato trasmetteva serenità, tanto incideva la sua personalità. Don Pepè non era “un” medico, ma “il” medico: sempre pronto ad ascoltare, consigliare, infondere fiducia. Eravamo soliti fare la passeggiata serale. Ricordo che capitava che venisse chiamato per soccorrere qualcuno: senza scomporsi, salutava e col sorriso di sempre si allontanava per fare, come diceva lui, il suo dovere. Questo era il dottore Chirico».

La stima dei suoi concittadini è totale: a lui vengono confidate anche le preoccupazioni di chi, nel secondo dopoguerra, spesso fatica a guadagnare un pranzo dignitoso. Braccianti agricoli, pastori, gente in cerca di una jornata, piccoli artigiani che vivono dell’essenziale: un’umanità a volte dolente, piegata dagli stenti e dalla fatica del duro lavoro, dalle cattive condizioni igieniche delle proprie misere abitazioni, dal dolore causato in quasi tutte le famiglie dall’elevatissimo indice di mortalità infantile. Don Pepè ascolta, consola, consiglia. Una lezione di vita appresa nel negozio di cereali all’ingrosso che i genitori – Gaetano e Maria Domenica Barilà – gestivano nel rione Paese Vecchio, dove Giuseppe Chirico nasce il 16 ottobre 1915, primo di cinque fratelli (quattro maschi e una femmina).

Conclusi gli studi ginnasiali a Palmi e conseguito il diploma di maturità classica presso l’Istituto “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, si iscrive alla Regia Università di Messina e si laurea in Medicina nel giugno del 1940. È destinato a raccogliere il testimone dello zio Stefano, medico condotto del paese sin dalla fine dell’Ottocento, ma con l’entrata in guerra dell’Italia viene inviato in Croazia, dove trascorre gli anni del conflitto prima come tenente, successivamente come capitano medico. Un’esperienza forte e dolorosa, che ne segna il carattere.

Alla fine della guerra rientra a Sant’Eufemia e finalmente può incominciare a dedicarsi alla cura dei propri concittadini. Lo fa a qualsiasi ora del giorno e della notte, con un senso di umanità fuori dal comune. Per quarant’anni la sua è una missione al servizio di tutti: non c’è porta che non sia stata varcata dalla sua esile figura, nella destra l’inseparabile borsa in pelle. Professionista serio e preparato, uomo onesto e dalla profonda rettitudine morale, per il dottore Chirico l’affetto e il rispetto degli eufemiesi assumono le caratteristiche della devozione.

Proprio per questo l’intera comunità rimane sconvolta quando, il 21 febbraio 1976, don Pepè viene rapito mentre sta rientrando dalla visita a un suo paziente. Sant’Eufemia vive settantasette lunghissimi giorni di angoscia, stretta attorno alla moglie ed ai tre figli del “suo” medico. Ma la rabbia e la preoccupazione della popolazione si sciolgono infine in un’esplosione di gioia collettiva, alla notizia del rilascio. Un fiume di persone si riversa nelle strade e accorre commossa sotto la sua abitazione, fino a quando Chirico non si affaccia dal balcone per ricambiare il calore di una folla immensa e per assicurare a tutti che “la nottata è passata”: «È stato un brutto sogno», dichiara al giornalista che ne raccoglie la prima dichiarazione.

La sua missione al servizio del paese riprende con maggiore slancio. Una missione che prosegue anche dopo il pensionamento, per i tanti concittadini che chiedono ugualmente di essere visitati da don Pepè. Dal 3 maggio 1995 – data della sua morte – sono trascorsi oltre vent’anni, ma tra la gente che lo ha così tanto amato è ancora vivo il ricordo dell’uomo e del medico Giuseppe Chirico, uno dei figli migliori di Sant’Eufemia.

Grazie, presidente

Dopo quindici anni l’Agape si appresta ad affrontare un fisiologico cambio di guida. Tre lustri targati Pasquale Condello, che aveva raccolto il testimone da Luigi Surace, presidente dell’Associazione di volontariato eufemiese dalla sua costituzione (1991) al 2002 quando, appunto, cedette il testimone. Quindici anni fa Pasquale Condello era poco più che un ragazzo, tanto che quella scelta fu da qualcuno vista come un azzardo, nonostante la sua esperienza nell’Agape fosse già datata. In questi anni ha messo su uno studio da avvocato ed è diventato un buon padre di famiglia, con impegni che a volte diventa complicato gestire, se non altro sotto il profilo del tempo da dedicare alle incombenze burocratiche e pratiche dell’associazione. Da qui la decisione di lasciare la presidenza, presa di concerto con tutti i componenti dell’Agape e con le modalità (per utilizzare un gergo oggi molto in voga) del “passo di lato”, piuttosto che del “passo indietro”. Un passaggio formale, ma dovuto, più che sostanziale: tutti quelli che facciamo parte dell’Agape, compreso Pasquale, continueremo nell’impegno a favore dei soggetti più svantaggiati della nostra comunità.

Il ricambio generazionale va praticato, non soltanto enunciato. Ed è questo il senso di una scelta non avventata: all’interno dell’associazione sono presenti energie pronte a dare continuità a un lavoro ormai consolidato. Giovani pieni di passione, maturi e in possesso dell’esperienza necessaria per ricoprire ruoli di grande responsabilità.

I quindici anni di presidenza Condello hanno inciso in profondità nel tessuto sociale eufemiese. La celebrazione della “giornata mondiale del malato” (11 febbraio) è diventata un appuntamento fisso, così come le raccolte di fondi per l’Airc, il Natale e la Pasqua di solidarietà, la collaborazione con il MOVI (movimento organizzato volontari italiani), i progetti realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale e rivolti agli anziani, ai disabili e ai minori provenienti da nuclei familiari disagiati. Ancora, la sinergia con il liceo scientifico “Enrico Fermi” per la promozione – in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria – della cultura e dei valori del volontariato tra gli studenti. Infine, i pellegrinaggi: su tutti, quello a Lourdes nel 2011 e l’ultimo, a Roma nel 2016, in occasione del Giubileo degli ammalati e delle persone disabili.

Le iniziative dedicate ai disabili hanno rappresentato, in questi quindici anni, il marchio inconfondibile dell’Agape e dell’attività del presidente Condello: in particolare, l’organizzazione annuale della colonia estiva, con il concentrato di emozioni che ogni estate vengono regalate ai volontari da amici più o meno grandi, tutti speciali.

Mi fermo qua, tralasciando gli aspetti personali di questa lunga cavalcata, che pure hanno segnato il mio e il suo cammino. Un cammino che in realtà precede la nostra stessa adesione all’Agape, ma che di certo continuerà ancora, accanto al futuro presidente.

Piazza Aid Committee, o della memoria cancellata

Da ragazzino mi è capitato spesso di giocare a calcio con altri miei coetanei in uno spiazzo denominato “piazza Aid Committee”. Per noi che trascorrevamo ore ed ore nella “nostra” piazza, quella intitolata a Giacomo Matteotti, era una soluzione di ripiego da adottare quando l’altra ci veniva preclusa, per i più svariati motivi. Finivamo così per arrangiarci un isolato più in alto, nell’area sottostante la chiesa di Sant’Ambrogio.

Ogni tanto qualcuno di noi si chiedeva il perché di quel nome, senza mai riuscire a risolvere il mistero di quelle due parole straniere.

Oggi piazza Aid Committee non esiste più: una ventina d’anni fa venne ristrutturata e ribattezzata “piazza maresciallo Azzolina”, in ricordo del servitore della patria e buon padre di famiglia ucciso nei pressi della fontana “Pirina” il 17 giugno 1996. Una decisione saggia, quella dell’amministrazione comunale del tempo, che così intese onorare il sacrificio del comandante della stazione dei carabinieri di Sant’Eufemia.

Ma la memoria non si coltiva seppellendo altra memoria. Su questo punto la Deputazione di Storia Patria per la Calabria ha una posizione chiara, purtroppo ignorata da chi si occupa della toponomastica delle città. Ogni toponimo ha una sua “storia”, racconta un’emozione, testimonia valori condivisi che fanno di una massa di persone una comunità. Per queste ragioni, la Deputazione è contraria alla sostituzione dei vecchi toponimi.

Un accorgimento di buon senso sarebbe il mantenimento dell’antica denominazione accanto alla nuova (nel caso specifico: piazza maresciallo Azzolina, già piazza Aid Committee), come pure da qualche parte accade. Non è il caso nostro.

In genere la sostituzione di un toponimo è frutto dell’emozione del momento o dell’esito di un processo storico, che sempre annovera vinti e vincitori. Tutta la toponomastica fascista, alla caduta del regime, è stata infatti cancellata e sostituita con quella democratica.

Io, che considero l’antifascismo il valore fondante della Repubblica italiana, non sono tuttavia convinto della bontà di questa scelta. Non ne sono convinto perché il Ventennio, con i suoi drammi e con i suoi crimini, fa parte della storia di questo Paese ed è illusorio pensare di poterlo cancellare o fare finta che non sia esistito.

Due esempi. Il gerarca fascista Maurizio Maraviglia nel 1926 aveva presenziato ad uno dei momenti più alti della storia di Sant’Eufemia: l’inaugurazione del palazzo comunale costruito dopo il terremoto del 1908 e l’apertura del nuovo acquedotto. La via dedicatagli – successivamente intitolata a Giovanni Amendola – ricordava quindi l’opera di ricostruzione attuata dal governo nazionale, ma anche ciò che quest’opera simboleggiava: il riscatto di un popolo che letteralmente si risollevava dalle macerie.

Il genovese Giacomo Chiuminatto era stato invece titolare della ditta che realizzò la galleria e il ponte in ferro della linea taurense (la vecchia “littorina”). Perché cancellarne il nome, tra l’altro sopravvissuto nel sentire comune grazie alla locuzione “poti quantu o cavaddu i Chiuminatto” (riferito a persona forte, come lo erano i cavalli da tiro utilizzati dalla ditta per il trasporto del materiale da costruzione)?

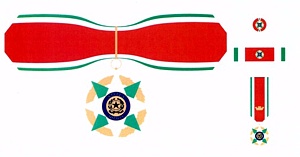

Analoga sorte è toccata a piazza Aid Committee, che onorava la storia di straordinaria generosità degli emigrati eufemiesi negli Stati Uniti costituitisi in comitato di aiuti a beneficio della propria terra di origine, nel 1966. Presidente del comitato era il commendatore Vincenzo Ascrizzi, il quale a ventitré anni (nel 1927) era giunto a Brooklyn con un diploma di ragioniere in tasca. Qui aveva lavorato alle dipendenze della Bank of America e della National City Bank, era stato manager della Sunland Beverage Company e infine (1947) aveva aperto un’agenzia di viaggi che negli anni ’60 contava circa venti dipendenti. Ascrizzi, che fu membro di diverse organizzazioni benefiche (tra queste, la Boys Town of Italy), ricevette numerosi riconoscimenti per la sua attività filantropica: nel 1963, il presidente della Repubblica Antonio Segni gli conferì la “Stella della solidarietà di seconda classe” e il titolo di commendatore; nel 1965 fu nominato cavaliere dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; nel 1968 il Vaticano lo elevò al grado di cavaliere di Gran Croce.

L’elenco delle opere benefiche realizzate a Sant’Eufemia grazie alla raccolta di fondi del comitato è imponente: ristrutturazione delle chiese di Santa Maria delle Grazie, Sant’Eufemia, Purgatorio e Sant’Ambrogio (alla quale fu anche donato un terreno); fondi destinati alla scuola media, alla realizzazione di un “primo lotto di strade interne” e del “primo lotto della rete idrica esterna”; l’acquisto di un’autoambulanza Fiat; aiuti annuali all’Orfanotrofio antoniano femminile.

L’Aid Committee ha rappresentato per anni il volto migliore della nostra emigrazione. Un filo ideale tiene unite persone distanti migliaia di chilometri e le fa sentire comunità, protagonisti di una storia condivisa e di un destino comune. Piazza Aid Committee ricordava una bella pagina di solidarietà tra fratelli lontani, che non andava assolutamente cancellata.

*In foto, le insegne dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana (oggi denominato “Ordine della Stella d’Italia”)

L’eufemiese Ferdinando De Angelis Grimaldi e i moti del 1848

La partecipazione eufemiese ai moti del 1848 è legata indissolubilmente all’opera di Ferdinando De Angelis Grimaldi, figlio di Tommaso e Caterina Violi, nato a Sant’Eufemia il 10 settembre 1787. Già volontario nell’esercito borbonico nei primi anni dell’Ottocento, De Angelis Grimaldi aveva poi proseguito la carriera militare sotto il regno di Giuseppe Bonaparte e con Gioacchino Murat, al servizio del quale il 23 aprile 1815 partecipò alla “battaglia di Radicena e Casalnuovo” contro briganti e borbonici, che si concluse con un bilancio di 53 morti e 150 feriti. Dopo il ritorno dell’ancien régime rientrò tra i ranghi del restaurato esercito borbonico, come attesta la qualifica di “capitano onorario” annotata nell’Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l’anno 1819.

Esponente di punta dei liberali moderati a Sant’Eufemia, fu sindaco dal 1837 al 1842, successivamente “capo urbano” e, dal 1848, capo della Guardia nazionale del comune. Nel biennio 1847-1848 svolse un ruolo di primo piano per la causa risorgimentale, attestato dalla corrispondenza con i promotori reggini dei moti, in particolare con i fratelli Romeo di Santo Stefano, dai quali ricevette l’incarico di comporre la cosiddetta “lista di insorgenza”, un elenco di uomini disposti ad unirsi alle squadre degli insorti.

De Angelis Grimaldi si muoveva nell’alveo del riformismo costituzionale borbonico, fautore dell’evoluzione in senso liberale della monarchia di Ferdinando II. Una finalità che niente aveva a che vedere con la jacquerie del 13 maggio 1848, quando a Sant’Eufemia i rivoltosi occuparono il municipio, deposero il sindaco Antonino Lupini e tentarono di dare fuoco ai registri della fondiaria. In quella circostanza, fu proprio l’intervento di De Angelis Grimaldi e delle sue guardie urbane a ristabilire l’ordine nello spazio di due giorni.

Il giro di vite imposto dal governo borbonico con il “colpo di stato” del 15 maggio, fece però mutare la natura della rivolta. A Reggio Calabria presero l’iniziativa i fratelli Plutino, Stefano Romeo e Casimiro De Lieto, i quali organizzarono il quartier generale del comitato reggino sui “Piani della Corona”. Il 19 giugno circa 150 insorti furono accolti a Sant’Eufemia da De Angelis Grimaldi, il quale li condusse nei paesi limitrofi per il reclutamento di altri volontari. Il proclama emesso il 24 giugno a Santa Cristina e rivolto ai “Fratelli Calabresi” ribadiva ancora il carattere costituzionale e liberale dell’insurrezione, nel solco del neoguelfismo giobertiano: «Rispettate la religione cristiana, e gridate con voce unanime: vogliam conservata la costituzione, colle modifiche che i nostri rappresentanti saran per fare». Ma, già il giorno dopo, un altro proclama sanciva lo strappo definitivo da Ferdinando II: «È rotto ogni vincolo tra il tiranno e il popolo […]. Il Borbone siede sopra un trono lavato di sangue e i Calabresi questa volta non sono indulgenti come prima ai di lui vantaggi».

La tipografia degli insorti fu allestita a Sant’Eufemia presso l’abitazione dei fratelli Pietro e Paolo Parisi. Alla fine del giro tra i paesi aspromontani, circa 500 volontari costituirono un “Comitato provvisorio di pubblica sicurezza”, presieduto da Casimiro De Lieto: Plutino e Romeo furono nominati segretari, Pasquale Cuzzocrea cassiere; a De Angelis Grimaldi fu invece affidato il comando della Terza divisione dell’esercito calabro-siculo.

Il bollettino diramato il 28 giugno spiegava l’obiettivo dell’insurrezione: «I Deputati qui sottoscritti, tenuta presente la protesta fatta dal Parlamento alli 15 maggio ultimo, ed atteso l’urgente bisogno di tutelare la libertà nazionale contro un governo violatore manifesto dello statuto fondamentale e provocatore dell’anarchia e della guerra civile, han risoluto di riunirsi qui in Sant’Eufemia nella Casa Comunale in Comitato permanente di pubblica sicurezza per la provincia di Reggio Calabria. […] Questo Comitato prende sotto la sua tutela la conservazione dell’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e della proprietà e il rispetto delle leggi».

Un cannone, armi e munizioni furono trasportate al campo militare. Tuttavia, la compagnia di De Angelis Grimaldi non prese parte ad alcuna operazione, anche perché i rinforzi attesi dalla Sicilia non arrivarono. Gli insorti tentarono di congiungersi con il reparto catanzarese a Monteleone, ma lungo la strada furono avvisati della vittoria borbonica nella battaglia dell’Angitola. De Angelis Grimaldi decise quindi di sciogliere l’accampamento, accompagnò un’ottantina di volontari siciliani a Bagnara per farli da lì imbarcare e infine si diede alla macchia sull’Aspromonte con pochi fedelissimi, tra questi i nipoti Filippo e Saverio. Condannato a morte nel 1849, unico tra i patrioti eufemiesi, riuscì a riparare all’estero: prima a Marsiglia, poi a Mentone. Subirono gravi condanne anche i tre fratelli Visalli: diciannove anni di carcere Paolino e Ottaviano (papà dello storico Vittorio), sette Vincenzo. Una condanna di diciannove anni fu inoltre comminata a Francesco Pentimalli, Pietro e Antonino Parisi. Per tutti gli altri (una trentina), le pene oscillarono tra i tre e i sette anni.

De Angelis Grimaldi rientrò in Italia nel 1862, a processo di unificazione nazionale completato. Nel 1865 fu a un passo dalla candidatura per il Parlamento nazionale, che non si concretizzò nonostante le informazioni positive raccolte dal prefetto di Reggio Calabria. Già vecchio e malato fu invece eletto consigliere comunale a Sant’Eufemia. Morì nella sua abitazione in via Belvedere l’11 agosto 1868, “venerato e compianto”, secondo quanto riportato da Vittorio Visalli nel suo I Calabresi nel Risorgimento italiano.

Una pillola di Faber

Il mio “incontro” con Fabrizio De André è stato molto precoce, intorno ai tredici anni. Merito del professore Saverio Garzo, che d’estate caricava di ragazzini la sua BMW 316 e li portava al mare. Tra le musicassette che facevano da colonna sonora per il viaggio, una raccolta di canzoni di De André, che così entrò nella mia vita. Pochi anni dopo ricevetti come regalo per il mio compleanno il vinile di Tutti morimmo a stento e, successivamente, il doppio album del live con la Premiata Forneria Marconi.

“Faber” ha una grande responsabilità sulla mia formazione. Ci sono i libri letti e le persone conosciute, le esperienze fatte, certo. Ma c’è anche lo sguardo di De André sugli ultimi, la sua capacità di offrire sempre una visione del mondo diversa da quella “ufficiale”, l’umanità dei ritratti di derelitti che la società spinge ai margini, non vuol vedere o – peggio ancora – condanna in virtù di una presunta morale della quale è depositaria il Potere: ladri, prostitute, travestiti, drogati, assassini.

Dietro le canzoni di Fabrizio De André c’è uno studio gigantesco, una ricerca continua e approfondita, originale, delle culture non soltanto musicali del suo tempo. Georges Brassens e l’anarco-individualismo nella primissima fase della sua carriera. I vangeli apocrifi studiati per raccontare nell’album La buona novella la vicenda del “più grande rivoluzionario di tutti i tempi” attraverso gli occhi degli esclusi: un’operazione che porta i personaggi del Vangelo a perdere un po’ di sacralizzazione “a vantaggio di una loro maggiore umanizzazione” e che si manifesta clamorosamente in quella sorta di antidecalogo che è Il testamento di Tito: «nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’amore».

Genova, la Sardegna, infine il Mediterraneo crocevia di culture e di sonorità sublimate nel capolavoro assoluto Crêuza de mä. E ancora: il ’68 e la contestazione in Storia di un impiegato; Edgar Lee Masters con la sua Antologia di Spoon River tradotta da Fernanda Pivano in Non al denaro, non all’amore né al cielo, una contaminazione tra generi che dimostra come la musica e la letteratura possono fondersi senza perdere bellezza, forza, profondità. Le collaborazioni con Giuseppe Bentivoglio, Francesco De Gregori, Massimo Bubola, la Premiata Forneria Marconi, Nicola Piovani, Ivano Fossati nell’ultimo straordinario lavoro, Anime salve: ancora un viaggio – l’ultimo – denso di suggestioni, per riuscire a dare voce a chi “viaggia in direzione ostinata e contraria” e per riconoscere a tutti la possibilità di “consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità”. Ma anche la premonizione dell’imminente congedo nel sibillino “mi sono visto che ridevo/ mi sono visto di spalle che partivo”, nella canzone che dà il nome all’album.

Il tempo della neve

Il tempo della neve è un tempo sospeso. Il sogno di una notte calma, che consegna al risveglio una sensazione di leggerezza. Una parentesi candida che placa la fatica del vivere quotidiano. Un ricordo lontano e rinnovato, piacevole come tutti i bei ricordi. Un mantello di serenità.

Sono io a quattro anni insieme ai miei fratelli, lo stupore per la scoperta incredibile fatta da tre bambini appena arrivati dall’Australia, il pianto incredulo: «la neve è fredda, non mi sento le mani!». È Mario incollato con il naso al vetro della finestra notti intere, incantato dalla magia dei fiocchi silenziosi.

Forse è vero che quando nevica si torna bambini, ma di certo non fa male allo spirito mangiare neve, ciucciare ghiaccioli o fare di una carota un naso.

Il mondo sembra fermarsi, i minuti dilatarsi nell’illusorio desiderio di sospingere più in là la ripresa della normalità. Si vive di fretta, inseguendo sempre qualcosa, con la dannata ossessione di arrivare da qualche parte. Come se arrivare fosse lo scopo: arrivare dove, poi.

La neve e la fretta sono invece antitetiche. La neve non può andare d’accordo con la frenesia di chi vorrebbe la strada pulita dopo un’ora. Nell’era dei social, una nevicata può essere l’ottava meraviglia del mondo o una calamità naturale di dimensioni bibliche. Tutto diventa eccessivo e drammatico, bello e ipocrita. Spesso falsato dal protagonismo di chi racconta o documenta: d’altronde informazione e social network sono evidentemente in una situazione di pericoloso corto circuito.

La lezione che la neve indica a noi affannati e distratti viandanti può riassumersi nel bisogno di sintonizzarsi sulla stessa frequenza della natura, liberandosi dalle zavorre mentali che non ci permettono di godere delle piccole cose. Ad esempio, camminare con la sola compagnia del silenzio, il passo lento che soltanto consente di conoscere un posto, di notare particolari di uno scorcio non apprezzabili dal sedile di una macchina in movimento, di respirarne l’anima. Anche soltanto per un giorno.

Ntoni u spazzinu

Per parecchi anni, gennaio è stato un mese felice. Il compleanno di mia nonna Ciccia e quello di Mario, il campionato di calcio che riprendeva dopo la pausa natalizia, la speranza della neve e la sensazione di trovarmi seduto sullo slittino al cancelletto di partenza, pronto a lanciarmi velocemente verso l’estate laggiù in fondo. Oggi è un po’ diverso. Gennaio è il mese delle assenze: di nonna, la mattina dell’esame di storia moderna; di zio Ntoni, fratellastro di mia mamma, la notte in cui la morte entrò proprio dentro la nostra casa per svegliare tutti e addormentarne uno. Diciotto anni fa.

Ntoni “u spazzinu” aveva rischiato di morire appena nato, come sua mamma a pochi mesi dal parto. Tragedie familiari frequenti negli anni Trenta e anche in seguito, con la sala parto “allestita” dentro le abitazioni che impegnava tutte le donne della rruga: chi riscaldava l’acqua, chi porgeva tovaglie e ferri del mestiere alla mammina, chi preparava il pranzo per gli altri componenti della famiglia, chi si limitava a pregare perché tutto andasse per il meglio. Le preghiere servivano, eccome.

Ntoni la superò, anche se qualche traccia di quella battaglia gli rimase incisa tra le pieghe del cervello per tutta la vita. Riuscì però ad ottenere un posto da spazzino comunale, quando ancora il politically correct non aveva introdotto la figura dell’operatore ecologico e quando il netturbino proveniva esclusivamente dai ceti più poveri della società. Grazie al lavoro, soggetti a rischio di emarginazione riuscivano a ritagliarsi un ruolo e a svolgere una funzione nella comunità, contribuendo così al perseguimento del bene comune. Che in questo caso consisteva nel mantenimento della pulizia delle strade e delle piazze del paese.

Una cantilena di nomi forse meno prestigiosa di quella “Zoff-Gentile-Cabrini” vittoriosa a Spagna ’82, ma impressa nella mente dei bambini di allora: l’autista Peppino “llipari”, Saro “mbisca”, Vincenzo “u merru”, Ciccio Lombardo, Gianni Pitasi, Mico “u bandista”, Ciccio “cciamparancella”, Vincenzo “u bagasciu”, Ciccio “gaddina”. Quest’ultimo anche vandijaturi, in possesso di una voce squillante che dagli incroci delle strade raggiungeva i cortili e le case per annunciare il bando, generalmente la chiusura dell’acqua nel periodo estivo: «jettu u bandu… ca e cincu i stasira… chiudinu l’acqua!». Infine mio zio Ntoni, appena un ciuffetto di capelli sopra il centro della fronte, nascosto dal cappello blu come la sua divisa da spazzino comunale. Un uomo forte e senza misura, la cui figura spesso s’intravedeva appena, coperta dalla carriola caricata all’inverosimile di cartoni, che spingeva nelle salite del paese cercando di tenere il castello in equilibrio.

È innegabile che il servizio porta-a-porta degli anni Ottanta fosse efficientissimo, le strade del paese spazzate tutti i giorni senza l’ausilio di mezzi meccanici, la via occupata dalle bancarelle del mercato pulita ogni domenica in tempi record. Ci pensavano loro, con le ramazze di brojera che spesso ho visto preparare per zio Ntoni da mio nonno, la faccia caliata dal sole anche in vecchiaia, come se gli anni di duro lavoro da carbonaro o nei cantieri gli avessero per sempre marchiato la pelle. Il sangiovanni con il parroco del paese don Antonio Messina, suo padrino di cresima, comportava inoltre a Ntoni alcuni impegni extra: lavori nella casa del sacerdote, ma anche la raccolta della legna e dei rami per il “luminario” che il 6 settembre – allora come oggi – veniva acceso in onore della Protettrice.

Una vita di fatica analoga a quella di molti altri lavoratori anonimi: gente umile, dignitosa, esemplare nella propria semplicità.

*Nella fotografia, da sinistra: Peppino Oliverio, Mico Bonfiglio, Saro Bonfiglio, Vincenzo Federico, Ciccio Modaffari, Vincenzo Panuccio, Francescantonio Pentimalli.