È capitato anche a me: prima o poi doveva succedere. «Questo post non rispetta i nostri standard della community, pertanto nessun altro può vederlo». Il blog è stato bannato da Facebook, per cui – al momento – non è possibile condividerne i contenuti. Me ne farò una ragione. Ora non so cosa posso fare, mettersi in contatto con Facebook è impossibile, se non rispondendo alle Faq. E tutta questa voglia onestamente non ce l’ho.

In tutti questi anni ho utilizzato quel social soprattutto per dare più visibilità ai contenuti del blog, che sinceramente non mi sembra siano così terrificanti!! In otto anni ho scritto quasi 600 articoli, che hanno avuto quasi 400.000 visualizzazioni: la maggior parte racconta la storia di Sant’Eufemia d’Aspromonte (il mio paese), i suoi personaggi più o meno famosi e quello che ho ritenuto bello raccontare per rafforzare l’identità collettiva della comunità eufemiese.

Non sono un genio, non mi sento migliore di altri (forse dei coglioni che hanno fatto bloccare le condivisioni un po’ sì). Sono uno che cerca di mettere a disposizione degli altri quel poco che ricerca, per saperne di più, e che ha piacere a condividere i risultati della sua curiosità con gli altri. Insomma, non proprio un terrorista.

“Messaggi nella bottiglia” non ha inserzioni commerciali: questo per dire (ma chi mi conosce lo sa bene) che dell’aspetto dei possibili ricavi che può dare la gestione di un blog non mi è mai fregato niente. Altrimenti avrei fatto altro. Che a qualcuno questa mia attività possa avere creato disturbo mi fa provare pena: viviamo un momento davvero brutto, dove le piccinerie dei nani danno la misura del livello delle persone e della società che ci circonda. Ma forse è vero che la cultura è un’arma pericolosa.

Siamo governati dagli algoritmi e le competenze, soprattutto nel campo della comunicazione, valgono sempre di meno. Così può accadere che una segnalazione, fatta da qualcuno al quale evidentemente stai sulle palle, possa limitare la tua libertà di pensiero. Un mondo superficiale governato con superficialità. Il post segnalato, per dire, raccontava le mie vicissitudini, causate da una diagnosi fortunatamente sbagliata e conclusasi con un bel lieto fine. Chissà che non sia stato proprio il lieto fine ad avere “disturbato” chi ha segnalato il blog!

Ridiamoci sopra: si continua ad andare avanti. “Messaggi nella bottiglia” è uno strumento utile principalmente a me stesso. Il fatto che io ci scriva non dipende insomma dal numero dei lettori, anche se indubbiamente fa piacere sapere di avere un seguito, composto da gente che mi stima o che è semplicemente curiosa di sapere ciò che scrivo. Una vita senza curiosità è una vita a metà.

Forse la sto facendo lunga, ma il senso di queste parole è che continuerò come sempre a scrivere sul blog, nonostante un po’ di comprensibile amarezza per il mondo incattivito nel quale viviamo. In qualche modo, cercherò lo stesso di comunicarlo a chi, tra i miei contatti Facebook, nutre interesse per quello che scrivo.

Il mio secondo padre

Molti pensano che Nino Altavilla sia mio zio, insomma che lui o sua moglie Eufemia siano fratello o sorella di uno dei miei genitori. Non è così e la storia che lega le nostre due famiglie è la testimonianza di come a volte i rapporti di amicizia siano più forti, più profondi di quelli di sangue.

Vorrei scrivere qualcosa di bello, oggi che Nino compie settant’anni, anche se so di correre il rischio di apparire agiografico o retorico. Due aggettivi che non si conciliano con la sua personalità riservata. Non apprezzerebbe. Probabilmente un po’ di fastidio lo proverà anche se verrà a conoscenza di queste mie parole: i festeggiamenti “in suo onore” non li ha mai graditi. Comunque capirà e mi perdonerà.

Come faccio a mettere da parte sentimenti che riempiono la mia vita dal 1977, da quando con i miei genitori e fratelli tornammo dall’Australia? Ce ne innamorammo allora, con Luigi e Mario. Abbiamo giocato sulle sue ginocchia, goduto della sua simpatia e del suo affetto smisurato, della sua naturale capacità di farsi amare dai bambini: nei miei nipoti oggi rivedo noi piccoli, che stravedevamo per lui.

Nella casa dei suoi genitori, nel cortile dove anch’io sono cresciuto, ho ascoltato le storie della dura alba del Novecento. Ancora, i racconti della sua infanzia, ricordi di bambini sgualciti del secondo dopoguerra che avevano sempre mondi nuovi da scoprire e avventure da vivere in spazi sconfinati. Spericolati o forse soltanto più liberi e geniali con i loro giochi di strada, la caccia ai nidi e alle lucertole, gli orti razziati, i bagni nelle fiumare. I mille mestieri dai “mastri” più disparati. Le avventure ardimentose con mio padre (la foto sotto li ritrae in piazza municipio) e con i giovani della sua generazione, quasi tutti poi emigrati. Come Nino, che all’inizio degli anni Settanta va a finire a Cuba: e mi sembra un eroe della Frontiera in sella al suo cavallo, allacciati agli stivali gli speroni in seguito regalati a mio fratello Luigi.

Ma non voglio raccontare Nino, né la forza di questi suoi settant’anni. Mi ha insegnato l’amicizia vera, quella che non si lascia sfiorare dal dubbio se sia il caso di lanciarsi contro il fuoco; quella fatta di parole di verità e di giustizia, sempre. Non si diventa casualmente punto di riferimento per fratelli, sorelle, nipoti, amici: occorrono saggezza, generosità, rispetto dell’opinione altrui, lealtà.

Un uomo “preciso” che pretende serietà e che in ogni circostanza sa pesare le parole, trovare i modi giusti, dare i consigli più opportuni: questo è Nino, il mio secondo padre.

Un Paese senza memoria

Dopo avere tagliato le ore di storia nei nuovi istituti professionali, al Miur hanno anche provveduto ad eliminare la traccia storica dalla prova scritta di italiano negli esami di maturità. La ragione pare risieda nella constatazione che la traccia di argomento storico è la meno preferita dagli studenti: solo il 3% dei maturandi dal 2008 al 2017 (fonte: Skuola.net). C’è da considerare che in questi anni la traccia storica ha in genere affrontato argomenti della seconda metà del Novecento e che in molte scuole con il programma non sempre “si arriva” agli anni del secondo dopoguerra. Evidentemente i tecnici del ministero hanno pensato di risolvere il problema alla radice: una soluzione più comoda di un’eventuale riorganizzazione dell’insegnamento della disciplina.

Personalmente mi rifiuto di accettare la logica, mutuata dalla società dei consumi, per cui il prodotto che non si vende va ritirato dal mercato. Altrimenti, di questo passo, si potrebbe immaginare nel futuro l’introduzione di una prova di “chat”, con ortografia, grammatica e sintassi tipiche della messaggeria istantanea, con tanto di utilizzo di faccine appropriate.

Due grandi intellettuali del Novecento, agli antipodi per formazione culturale e politica, hanno sottolineato l’idiosincrasia della società italiana nei confronti della storia. Pier Paolo Pasolini con rabbia, anche con rassegnazione: «Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell’oblio dell’etere televisivo, ne tiene solo i ricordi, i frammenti che potrebbero farle comodo per le sue contorsioni, per le sue conversioni. Ma l’Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com’è. In cui tutto scorre per non passare davvero. Se l’Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di metastasi invincibili, imparerebbe che questo Paese è speciale nel vivere alla grande, ma con le pezze al culo, che i suoi vizi sono ciclici, si ripetono incarnati da uomini diversi con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l’etica, con l’identica allergia alla coerenza, a una tensione morale».

Caustico e ironico, invece, Indro Montanelli: «Questo è un Paese senza memoria, dove l’unica cosa da fare è cercare di non morire perché chi muore (fatte salve la solita mezza dozzina di sacre mummie: Dante Petrarca, eccetera, che nessuno legge) è morto per sempre. È un Paese senza passato, il nostro, che non accumula né ricorda nulla. Ogni generazione non solo seppellisce quella precedente, ma la cancella».

Il segnalibro

Mi prendo la libertà di darti del tu, anche se mi viene da sorridere: è proprio vero che la rete ci rende tutti più disinibiti, sfacciati se si vuole. Il prossimo sei novembre saranno sei anni senza di te. Sei lunghissimi anni, sei brevissimi anni.

Mi piace questa fotografia che ci ritrae nell’estate del 2009, alla presentazione del mio libro sulla storia politica e amministrativa di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Era la “tua” Sant’Eufemia, io uno dei tuoi tanti ragazzi. Uomini e donne ormai, che ti fanno vivere nei ricordi scambiati ogni volta che il discorso cade su di te, il professore Rosario Monterosso. Un miracolo che ci fa sentire tutti compagni di banco, in barba alle rispettive appartenenze generazionali. Vento in faccia che non sferza, profumo di prati e di speranza: i nostri vent’anni. Ma forse sto divagando.

Mi piace questa immagine scolpita nel tempo, per sempre: tu guardi qualcosa, cerco di arrivarci pure io. Come nell’aula, incantato dalle tue spiegazioni. Tutt’orecchi. Rivedo il ragazzo che è cresciuto inseguendo il tuo sguardo, per capire dove si sarebbe posato, per cercare di vedere con i tuoi occhi.

La dea della memoria è figlia del cielo e della terra. Le vette del pensiero e la materialità dei bisogni degli uomini nei due luoghi che hai frequentato per tutta la vita, dove ci hai accompagnato tenendoci per mano. Divago ancora.

Ora è diverso. Cerco i sassolini che hai fatto cadere dalle tue tasche per trovare la strada, come nella fiaba. Tento di saltare dentro le tue grandi orme, un passo dietro l’altro, provo a seguirle nel bosco per riuscire ad uscirne. Chissà.

Ti vedo sui tuoi libri, che oggi continuano a vivere nella mia libreria e che spero un giorno possano continuare a respirare altrove, ancora. Sei nel tuo studio, dietro c’è il tuo amato orto. L’orto del professore contadino: il pomodoro da legare, le erbacce da pulire. Nella curva che ancora oggi mi fa rallentare per vedere se sei là, come un tempo.

Tra le parole lette e meditate nel tuo paradiso borgesiano c’è la tua firma: un’annotazione a margine, una sottolineatura, un segnalibro. Come la striscetta di cartone trovata nei racconti di Mario Rigoni Stern (Tra due guerre e altre storie), che conforta una mia antica consuetudine e che là resterà, dove l’hai messa tu:

Ora siamo sazi, abbiamo le nostre case, anche le nostre ferie, eppure mi pare manchi qualcosa. Così in questi giorni sono andato al cimitero. È un posto davvero tranquillo e sereno; senza chiasso. Si sentono il canto degli uccelli e il ronzio delle api. È lì che ritrovo la mia Antologia di Spoon River, dove «tutti, tutti dormono, dormono; dormono sulla collina». È lì che ritrovo parenti stretti, prossimi e lontani, gli amici, le amiche, le storie di tanta gente che ho conosciuto, storie buone e non buone. Non è che pianga o sospiri; a volte mi viene anche da ridere. Rivedo in quei nomi, in quelle date tanto della mia vita, della vita del paese, la storia grande e quella piccola. Avevano ragione i greci quando dicevano che le muse sono le figlie della Memoria.

Nadia, il cancro, la sentenza del web

Io non lo so qual è il modo migliore per affrontare la malattia, la propria malattia. Credo che dipenda dal carattere di ciascuno di noi. E credo anche che non esista un modo più giusto di un altro. Ho visto gente disperarsi e ho ancora stampati nella mente gli occhi di un amico di famiglia, bagnati di lacrime quando passò dal bar per salutarci, prima del suo ultimo viaggio della speranza. Non lo rividi più. Una mamma, che ha lasciato due figli piccoli, faceva invece battute autoironiche mentre il fuoco dentro la stava divorando, a pochi giorni dalla morte.

Contro la “Iena” Nadia Toffa, contro le sue “presunte” parole (“il cancro è un dono”) si sono scatenate le tricoteuses del web, armate di tastierina e Verità. Il noto personaggio televisivo si è così dovuto difendere, precisando che il dono al quale si riferiva non è la malattia in sé (quale cretino potrebbe pensarlo?), ma la possibilità che la malattia dà di guardare il mondo e la propria vita da un’altra angolazione, l’opportunità di pensare cosa realmente conti nella propria esistenza e quanto vi sia in essa, invece, di futile e di illusorio.

Quando Nadia Toffa dichiarò di essere ammalata di cancro, accolsi quell’outing con fastidio. Penso che non tutto della propria vita debba andare sotto i riflettori, essere dato in pasto alla curiosità morbosa degli internauti, che bisognerebbe tutelare l’intimità di una malattia. Qualcuno ha anche ipotizzato che potesse trattarsi di pubblicità, macabro esempio di quanto cinica sia diventata la società di oggi.

Nadia appartiene a una generazione abituata a vivere “pubblicamente” ogni aspetto della propria vita, a maggior ragione se già si è un personaggio pubblico: questo aspetto ha avuto probabilmente un peso nella sua decisione.

Chi ha avuto un tumore o ha vissuto esperienze familiari con il cancro non può che essere turbato dalla sintesi semplicistica della dichiarazione di Nadia. Lo capisco. Ma tutti quelli che si sono affrettati a puntare il ditino non sanno cosa è passato nella testa di Nadia, anche se i social network hanno fatto di ogni utente il possessore di una verità inconfutabile che non ammette il confronto con chi la pensa in maniera differente.

Io non conosco la verità, però penso che ognuno abbia il diritto di affrontare la vita e la morte come meglio crede. D’altronde (mi si perdoni la provocazione), per i santi venerati dalla chiesa, malattie e sofferenze erano un dono di Dio: e su questo non mi sembra ci siano polemiche.

Le polemiche ci sono per Nadia perché alla gente comune non sembra vero di potere in qualche modo essere ammessa nel mondo dei “famosi” (si tratti di calciatori, politici, personaggi dello spettacolo), mettendo un “mi piace” a una foto su instagram o, più frequentemente, rovesciando loro addosso insulti di ogni genere per scaricare la propria invidia e la propria frustrazione.

Parlare della propria malattia, per alcuni, è anche un esercizio di esorcismo. Una terapia dell’anima che io non riesco a condannare. Se lei sta meglio così, non vedo che problema possa esserci.

Non me la sento di giudicare il modo in cui gli altri affrontano il mistero più grande della propria vita (la morte), perché non permetterei a nessuno di giudicare il mio.

16 settembre

Siamo le vite recise dai terremoti, le abitazioni distrutte e ogni volta ricostruite senza un lamento.

Siamo i soldati caduti per servire una patria a volte matrigna, i morti sul lavoro nelle campagne e nei cantieri, sotto casa o in terre lontanissime.

Siamo figli di donne che hanno cucinato cardi e “cosch’i i vecchia”, di mamme capaci di fare un miracolo con un pugno di fagioli.

Siamo figli di uomini dalle schiene curve, di contadini a piedi o a dorso di mulo sui sentieri dell’Aspromonte, di carbonai dai volti anneriti, di pastori transumanti tra la montagna e i paesi caldi della piana di Gioia Tauro.

Siamo la caparbia di genitori che non ci hanno fatto vivere gli stenti delle baracche senza luce, né acqua.

Siamo figli di giovani dalla valigia di cartone legata stretta con lo spago, accalcati nelle terze classi dei treni diretti a Nord o delle navi d’Oltreoceano: disposti a qualsiasi lavoro per un piatto di dignità. Dalla nostra terra partono oggi altri ragazzi: laureati, professionisti, manodopera qualificata, lavoratori che nel proprio campo sono eccellenze. Oggi come allora percorriamo le strade del mondo con la consapevolezza di essere noi i fabbri del nostro destino.

Siamo bellezza tramandata, da custodire e da indicare ai più giovani affinché ne abbiano cura: i libri di storia di Vittorio Visalli, i versi di Domenico Cutrì, i racconti di Nino Zucco, le opere d’arte dei Tripodi, la solitudine dolorosa di Mimì Occhilaudi.

Siamo storia che non passa, anche se tutto è cambiato.

Ma siamo soprattutto la storia del fuoco attraversato dalla nostra Protettrice, un passaggio di salvezza dal valore universale, che ci riguarda singolarmente e come comunità portatrice di un patrimonio identitario unico.

Auguri a chi porta il nome Eufemia e a tutti noi eufemiesi.

VIVA SANT’EUFEMIA!

Una famiglia eufemiese a Praga dopo la prima guerra mondiale: i Pietropaolo

Tra le storie dei soldati di Sant’Eufemia nella prima guerra mondiale mi ha colpito quella di Vincenzo Pietropaolo, della quale, per quelle strane coincidenze alle quali è difficile dare risposte razionali, dopo la pubblicazione del libro ho appreso ulteriori informazioni. La testimonianza del figlio Rostislav (classe 1929), proprio quest’estate in vacanza a Tropea, è stata raccolta da Carmelita Tripodi, la quale mi ha poi riferito di questo incontro e dell’orgoglio di Rostislav nello scoprire che era appena stato pubblicato un libro nel quale si parlava anche di suo padre. Ma andiamo con ordine.

Vincenzo Pietropaolo nasce a Sant’Eufemia il 12 febbraio 1895 da Giuseppe e Teresa Albanese. I dati riportati sul foglio matricolare fanno immaginare un uomo abbastanza alto per quei tempi (162 centimetri e mezzo), con i capelli neri e lisci, gli occhi celesti, il colorito roseo e una cicatrice alla guancia sinistra. Calzolaio, sarà proprio la sua professione a salvarlo. Sì, perché le scarne notizie a disposizione ci dicono che, mentre con la 5ª compagnia del 158° reggimento (Brigata Liguria) si trova dalle parti di Luico, a nord di Caporetto, finisce nelle mani del nemico. Per i suoi superiori è però un traditore: denunciato al tribunale militare di guerra del IV corpo d’armata, “perché incorso nel reato di diserzione essendo passato al nemico il giorno 12 marzo 1916”, quattro mesi dopo viene condannato a morte in contumacia, mediante “fucilazione nella schiena previa degradazione per diserzione con passaggio al nemico”. La sentenza non verrà mai eseguita, in virtù dell’amnistia intervenuta dopo la fine della guerra, ma a conflitto in corso l’atteggiamento del comando supremo nei confronti dei soldati caduti prigionieri è molto severo. Considerati vigliacchi e traditori (“imboscati d’Oltralpe”, secondo la celebre definizione di D’Annunzio), vengono abbandonati a se stessi. A differenza dei governi francesi e inglese, quello di Roma non fa arrivare ai propri soldati pacchi con generi di prima necessità: dall’Italia partono soltanto aiuti privati o spediti da associazioni di carità, che spesso però non giungono a destinazione a causa delle enormi difficoltà di consegna. La situazione si aggrava dopo il blocco navale imposto a Germania ed Austria, poiché, con i civili che muoiono letteralmente di fame, le già misere razioni di cibo distribuito ai prigionieri (1.000 calorie giornaliere) subiscono una drastica riduzione. Centomila prigionieri italiani muoiono di freddo, per malattie infettive scatenate dalle spaventose condizioni igienico-sanitarie delle baracche o per “esaurimento organico”. Sei sono di Sant’Eufemia.

Il racconto di Rostislav aggiunge particolari a quanto riportato dai documenti ufficiali e rivela il motivo per cui suo padre riesce a sopravvivere dopo l’imprigionamento nel campo di Mauthausen. Nella località che diventerà tristemente nota nel secondo conflitto mondiale Pietropaolo rimane infatti internato per poco tempo, poiché i sarti e i calzolai vengono quasi subito trasferiti a Brno, in una fabbrica che si occupa della riparazione delle divise militari. Il rancio rimane scarso, ma alcuni colleghi di lavoro autoctoni forniscono di nascosto generi alimentari extra; inoltre, i prigionieri-operai si arrangiano sottraendo dal deposito stivali che di notte scambiano con i contadini del posto, in cambio di qualcosa da mangiare.

Per questioni burocratiche Pietropaolo non viene raggiunto subito dalla moglie Nicoletta Gioffrè (classe 1891, figlia di Generoso e Grazia Maria Tripodi), “ricamatrice” che aveva sposato a Sant’Eufemia l’11 ottobre 1913 e dalla quale aveva avuto una figlia, Teresa (classe 1914). Il ricongiungimento avviene un paio d’anni dopo la fine della guerra e in Cecoslovacchia Nicoletta dà alla luce altri due figli: Josef (classe 1923), futuro ufficiale dell’esercito, dal quale verrà espulso dopo la “Primavera di Praga”; e, appunto, Rostislav, il cui nome – suggerito dal parroco e dalla madrina di battesimo – è un omaggio (nonostante il refuso) al duca e poi re di Boemia Vratislav II, che nell’XI secolo aveva introdotto il culto dei santi Pietro e Paolo e fatto costruire a Praga l’omonima Basilica. Vincenzo si dedica con successo alla sua professione di calzolaio e avvia un laboratorio artigianale nel quale trova impiego un buon numero di operai: lo stesso Rostislav vi lavora a lungo, prima di decidere – in età matura, di completare gli studi per potersi iscrivere all’università. Anche lui ha qualche problema con le autorità governative nel corso del Sessantotto cecoslovacco: tuttavia, dopo il conseguimento del dottorato, lavora come ricercatore presso l’Accademia delle Scienze di Praga e fonda l’associazione “Amici dell’Italia”, con sedi sparse su tutto il territorio cecoslovacco e circa 6.000 iscritti. L’associazione organizza corsi di lingua italiana e promuove lo scambio di studenti tra Italia e Cecoslovacchia, in strettissima collaborazione con l’ambasciata italiana a Praga. Per questo suo impegno, con decreto del 30 luglio 2003 Rostislav Pietropaolo viene nominato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi “Cavaliere dell’Ordine della Stella della solidarietà italiana” (oggi: “Ordine della Stella d’Italia”), onorificenza che viene conferita agli italiani all’estero o agli stranieri “che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell’Italia”.

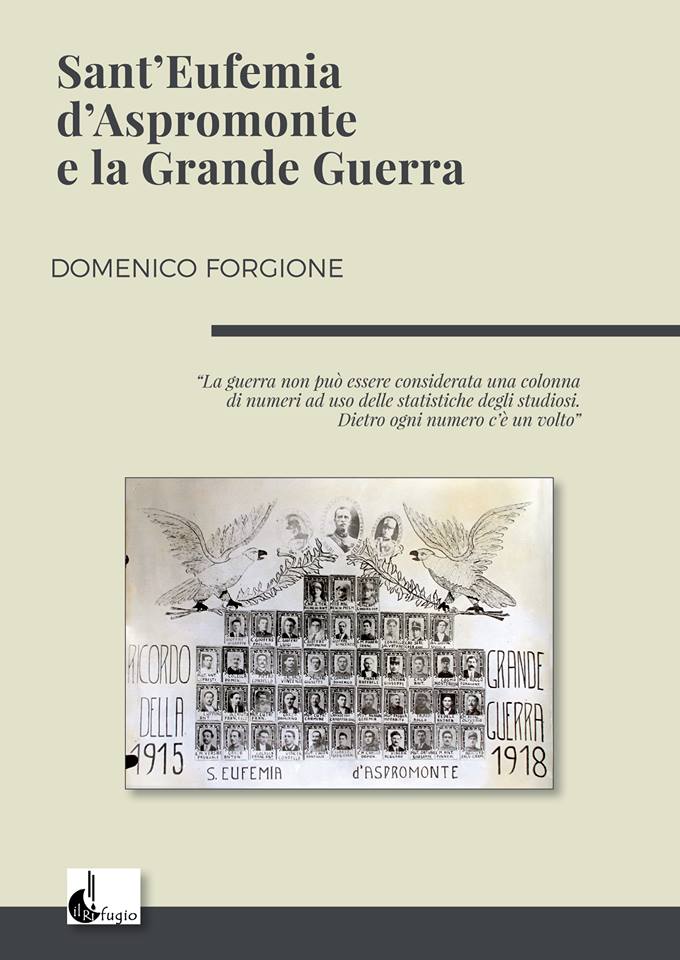

Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra sulla Gazzetta del Sud

Forgione riscopre la Grande Guerra

Presentato il libro del ricercatore di storia eufemiese

Articolo di Pino Fedele

Gazzetta del Sud 26 agosto 2018

È stato presentato nei giorni scorsi l’ultimo libro del ricercatore e storico Domenico Forgione Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra, frutto di quattro anni di ricerche condotte sul fondo documentario dei ruoli militari del Distretto di Reggio Calabria (conservato all’Archivio di Stato) e sull’Archivio del Comune di Sant’Eufemia.

Introdotti dalla giornalista Monia Sangermano, che ha moderato i lavori, si sono susseguiti – dopo i saluti istituzionali porti dall’assessore comunale alla Cultura, Teresa Borrello – gli interventi della direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, Fortunata Minasi, dell’editore de “Il Rifugio” Antonio Aprile, del giornalista Agostino Pantano ed a conclusione quello dell’autore “Dominic” Forgione.

Il dibattito ha visto la patecipazione non programmata degli scrittori Aldo Coloprisco e Giuseppe Pentimalli e del pittore e scrittore Domenico Antonio Tripodi, più noto come “L’Aspromontano”, che hanno lodato il lavoro di Forgione per l’accuratezza delle ricerche e per l’intento di ricostruire il ruolo del paese nella Grande Guerra.

In tutti gli interventi è stato evidenziato che Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra è destinato a costituire un esempio di sguardo sul passato ed al tempo stesso una finestra sul futuro di Sant’Eufemia in quanto l’autore – è stato affermato durante la presentazione – non ha semplicemente scritto un libro di storia, ma ha costruito una storia visiva.

*La didascalia della foto non è corretta. Da sinistra verso destra: Aprile, Sangermano, Forgione.

La presentazione del libro come l’ho vista e sentita

Cosa mi rimane della presentazione del libro? Se riavvolgo il nastro e riparto dalla fine, dalla composizione floreale che il giorno dopo ho portato al monumento dei caduti, la prima cosa che penso è che non l’avevo preparata. Non ci avevo pensato prima, ma a ben vedere è stata la cosa più naturale dopo un pomeriggio dedicato alla memoria dei soldati di Sant’Eufemia.

Tutto l’evento si è svolto con una linearità sorprendente, come se un regista ne avesse scritto la sceneggiatura. Ogni cosa al suo posto, ogni parola misurata, incastonata nel quadro di un pomeriggio per me indimenticabile. Eppure gli interventi non erano stati “studiati”. Nessuno di noi sapeva cosa avrebbero detto gli altri, al massimo ne intuiva il tema per grandi linee, in base al profilo dei relatori. Io stesso avevo un foglio con degli appunti da sviluppare, ma credo di averlo fatto soltanto per metà: alla fine, mi mancavano ancora parecchie cose da dire. Un pomeriggio volato via leggero, tra tantissime persone rimaste fino all’ultimo. Attente, coinvolte, emozionate.

Mi interessava legare la piccola storia a quella grande, come con la lettura della poesia di Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso”, un luogo che per gli studenti è il simbolo delle atrocità della guerra. Ma anche il luogo dove, nella stessa giornata (29 giugno 1916), morirono sei soldati di Sant’Eufemia, asfissiati dal fosgene e dal cloro dell’attacco chimico degli austroungarici. Corre una grandissima differenza tra “un” e “il”.

Ripenso alle notti trascorse al computer, spesso “ai computer” perché a lungo ho avuto bisogno di lavorare su due monitor. Sono soddisfatto perché ritengo di avere anche compiuto un atto di giustizia: tirando fuori dall’oblio due vittime della guerra i cui nomi non sono presenti nell’albo dei caduti, né tantomeno sono incisi sul monumento dei caduti (Giuseppe Ierico, Giuseppe Sofo); oppure “consegnando” alle rispettive famiglie le cartoline di Giovanni Siviglia e Antonino Sofo, scritte cento anni fa e mai giunte ai propri cari.

È stato toccante leggere l’emozione nei volti degli adulti intervenuti alla fine della presentazione per condividere con il pubblico i propri ricordi familiari. E mi ha riempito il cuore di speranza constatare l’attenzione dei giovani per quelle storie lontane che tanto hanno ancora da raccontare e da insegnare. C’è bisogno di sentirsi comunità e di poterlo rivendicare; di farlo pizzicando le corde giuste, sforzandosi di elevarsi dalla gretta quotidianità. Non esiste altra strada, se vogliamo sopravvivere a questi tempi così tristi.

Ripenso agli incoraggiamenti e all’attesa suscitati dagli “aggiornamenti” che ogni tanto pubblicavo sul mio profilo facebook: mi sono stati di grande aiuto. Non perché temessi di non farcela. La ricerca è stata lunga ma non pesante: niente è pesante quando si fa ciò che si ama. Ma è stato importante avvertire l’interesse di tante persone nei confronti del lavoro che stavo portando avanti.

I tanti messaggi ricevuti dopo la presentazione mi lusingano come uomo e come cittadino del mio paese, ancor prima che come studioso.

Tutto si tiene. Bisogna riuscire ad assecondare la propria indole, a coltivare le proprie passioni: scrivere, dipingere, recitare, suonare, cantare, ballare, praticare sport o qualsiasi altra attività. Se si fa del bene a se stessi, ci sono buone probabilità di fare del bene anche alla comunità nella quale si vive.

Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra – L’intervista al blog “Pont’i carta”

Ringrazio Pont’iCarta per questa intervista nella quale racconto il “dietro le quinte” di “Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra”. Colgo anche l’occasione per rinnovare a tutti l’invito per la presentazione del libro, mercoledì 22, alle ore 17.30. Se il meteo ce lo consentirà ci vedremo alla pineta comunale, altrimenti presso la sala consiliare del comune. Vi aspetto!

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato Domenico Forgione per parlare della sua ultima fatica letteraria. Si tratta di una ricostruzione dettagliata e ricca di particolari dei protagonisti eufemiesi nella Grande Guerra. Un lavoro di ricerca storica enorme, frutto di un metodo certosino e che ha bisogno veramente di tanta pazienza e passione. “Sant’Eufemia d’Aspromonte e la Grande Guerra” è il titolo del libro, il che già è un promemoria sul contenuto del testo. Noi, con la nostra intervista abbiamo cercato di capirne di più, perché tra quelle trincee cento anni fa, siamo certi, tutti noi abbiamo lasciato un piccola parte della nostra storia. Buona intervista!

Come hai maturato l’idea del libro?

Da molti anni mi dedico alla ricostruzione della memoria del nostro paese e delle storie dei suoi protagonisti più o meno illustri, devo ammettere con una leggera preferenza per coloro che per diversi motivi in vita non hanno avuto notorietà: penso che scrivere sia impegno civile e opera di giustizia, di riconoscimento del valore di ogni piccola vicenda umana. Ogni vita, anche quella apparentemente più insignificante contiene una lezione nascosta dalla quale tutti possiamo imparare qualcosa, per questo merita di essere raccontata. Avevo già “sfiorato” il tema della Grande Guerra nel libro sulla toponomastica di Sant’Eufemia d’Aspromonte e già allora mi ero riproposto di scriverne, prima o poi. La molla è però scattata grazie ad un convegno tenuto presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria in occasione dell’apertura degli eventi per la celebrazione del centenario della fine della guerra. In quella circostanza pensai che era giunto il momento di impegnarmi in questa ricerca.

Scrivere un libro di questo tipo è molto complicato, soprattutto dal punto di vista delle fonti e dei confronti storici tra periodi diversi della Grande Guerra. Ci spieghi come hai utilizzato le fonti e il materiale storico a tua disposizione?

La prima guerra mondiale, per quanto sia un argomento al quale studiosi e memorialisti hanno sempre prestato molta attenzione, rimane un periodo storico nel quale a predominare è l’avverbio “circa”: per l’Italia, circa 650.000 caduti, un milione circa di feriti e 600.000 circa tra prigionieri e dispersi. Le sue cifre sono difficili da calcolare con esattezza, perché i dati a disposizione sono incompleti e a volte incongruenti. Ho intrecciato informazioni provenienti da più fonti per cercare di avvicinarmi quanto più possibile al dato reale: alla fine sono riuscito a ricostruire, più o meno approfonditamente, le vicende che interessarono 580 giovani di Sant’Eufemia. Dovrebbero mancare all’appello circa venti-trenta soldati (ecco che torna l’avverbio “circa”), per i quali o non è rimasta traccia, o queste tracce erano troppo flebili. La documentazione che ho utilizzato proviene dal fondo dell’Ufficio notizie dei militari della provincia di Reggio Calabria e da quello dei ruoli matricolari dei soldati, entrambi custoditi presso l’Archivio di Reggio Calabria, che ho esaminato per intero alla ricerca dei soldati di Sant’Eufemia. All’Ufficio anagrafe di Sant’Eufemia ho consultato i registri delle nascite, per le opportune verifiche su date di nascita, casi di omonimia e per individuare anche i nomi dei genitori di ogni militare, non sempre presenti nei documenti a disposizione. Ho inoltre spulciato gli atti di morte, utili per riportare in maniera precisa la data, le cause, il luogo del decesso e di sepoltura dei caduti. Per completare i medaglioni biografici ho infine incrociato i dati raccolti con quelli del sistema sanitario e con i riassunti storici dei corpi e dei comandi: questa operazione mi ha consentito di stabilire i luoghi esatti e i periodi di permanenza di ogni soldato sui fronti di guerra, i ricoveri e le convalescenze per ferite o malattie. I cinque grafici pubblicati nell’appendice del libro illustrano in sintesi le cifre della partecipazione eufemiese alla prima guerra mondiale.

I ragazzi di allora fecero l’Italia senza saperlo?

Certamente la Prima guerra mondiale rappresenta il primo passo del processo di nazionalizzazione delle masse che caratterizza, non solo in Italia, la prima metà del Novecento. Quei ragazzi “fecero” l’Italia nel freddo, nella fame e nella sporcizia delle trincee: lì matura il seme di un sentimento nazionale, tra soldati che spesso fanno fatica a comunicare tra di loro perché ognuno parla il dialetto del proprio luogo di origine. Da questo punto di vista la Grande Guerra chiude il processo risorgimentale: difatti, sulla medaglia commemorativa istituita nel 1920 si legge “Guerra per l’Unità d’Italia 1915-1918”. È altrettanto vero che soldati per lo più analfabeti non potevano avere una sviluppata coscienza politica, né erano al corrente di quello che stava succedendo in tutta Europa. Il loro mondo era molto più ristretto: una delle maggiori preoccupazioni, ad esempio, era riuscire a farsi concedere una licenza nei periodi in cui c’era più bisogno di braccia nei campi, per la semina o per il raccolto.

A 100 anni dalla Grande Guerra, la memoria storica gioca un ruolo nella vita culturale nostrana?

La memoria storica è una pianta che va innaffiata di continuo affinché non appassisca. Dalle reazioni agli articoli di storia scritti per il mio blog deduco che i lettori desiderano conoscere il proprio passato, sentirsi parte di una storia comune, ricercare i tratti di un’identità collettiva. In generale però mi sembra che oggi ci si scontri con due ordini di problemi. Il primo è dato dalla scarsa attenzione che purtroppo a tutti i livelli si registra nella destinazione di fondi per la cultura. Fare ricerca comporta un dispendio di risorse al quale in genere non corrisponde alcuna gratificazione economica. Per tale ragione la ricerca rimane sostanzialmente confinata in ambiti ristretti: chi vive fuori dai circuiti accademici può fare leva esclusivamente sulle proprie forze. Il secondo problema ha a che fare con le conseguenze della odierna e diffusa tendenza “de-specialistica”: con lo sforzo di un clic oggi tutti riteniamo di essere medici, avvocati e, di conseguenza, anche storici. Ma la ricerca storica richiede senso di responsabilità, rigore nello studio e nella metodologia, approccio scientifico.

Gli ultimi due versi del Piave dicono “la Pace non trovò né oppressi né stranieri”: oggi si parla molto di stranieri e poco di oppressi, siamo davvero in pace?

Come nella Bisanzio di Guccini, viviamo sospesi tra due mondi e tra due ere. Ci stiamo lasciando alle spalle l’epoca del Novecento, ma ancora non si è capito bene cosa ci riserverà il XXI secolo. Da qui il senso di spaesamento e di disagio che proviamo in questo tempo di mezzo, irto di contraddizioni e di problematiche complesse che l’ondata di populismo attuale non sembra in grado di affrontare concretamente, al di fuori di una prospettiva propagandistica, tanto strumentale quanto inconcludente. Si parla molto di stranieri e poco di oppressi, è vero. Ma io credo che valga sempre il monito di don Milani: «Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri».

Hai scritto tanti libri sulla storia di Sant’Eufemia, ma credo che questo sia quello che più di tutti possa entrare nell’intimo di molte storie paesane, magari dimenticate. Una sorta di moto continuo e di linea parallela che lega nonni e nipoti, madri e figli. Senti che anche per te è così, e cosa ti aspetti da questo libro?

Sì, il significato ultimo di queste pagine risiede proprio nel filo rosso che lega fatti ignoti e lontani nel tempo con il presente. Siamo figli anche di quelle storie di fango e di freddo, di viltà e di coraggio, di inconscio senso del dovere nei confronti di una patria non sempre benevola con il Sud e con la sua povera gente. Mi sono emozionato nel ricostruire la vicenda militare, che in famiglia non conoscevamo, del mio bisnonno materno Carmine Candido, sul cui foglio matricolare ho potuto leggere l’encomio solenne ricevuto per una ferita riportata durante un assalto alle trincee nemiche a Bosco Triangolare, nel corso della Seconda battaglia dell’Isonzo. Mi auguro che i lettori provino la stessa emozione davanti alle proprie storie familiari e che le sofferenze patite da questi soldati facciano riflettere sulla barbarie di ogni guerra.