La puntata di Report di ieri sera ha il merito di avere squarciato il velo dell’ipocrisia e dell’indifferenza sul tema della condizione delle carceri italiane. Vi consiglio di guardarla quest’ora di servizio giornalistico. Anche se non è tutto. Perché il carcere è repubblica a sé: molto poco di ciò che succede là dentro filtra all’esterno. Nessuno vede l’acqua marrone che sgorga da fetide docce comuni, né sente i miasmi della spazzatura sotto la finestra, assaltata da decine e decine di gabbiani stridenti. E se, ad esempio, per venti giorni presenti una domandina per potere telefonare a casa e non vieni autorizzato, devi stare zitto e subire. Mica c’è il protocollo che registra la domanda: il foglio può passare dalle tue mani al cestino della spazzatura; ed è come se non sia mai stata presentata. Non arrivano fuori dal carcere neanche le parole sghignazzate: «Hai lo stesso cognome di Padre Pio. Solo che lui faceva miracoli; mentre tu fai danni, altrimenti non saresti qua».

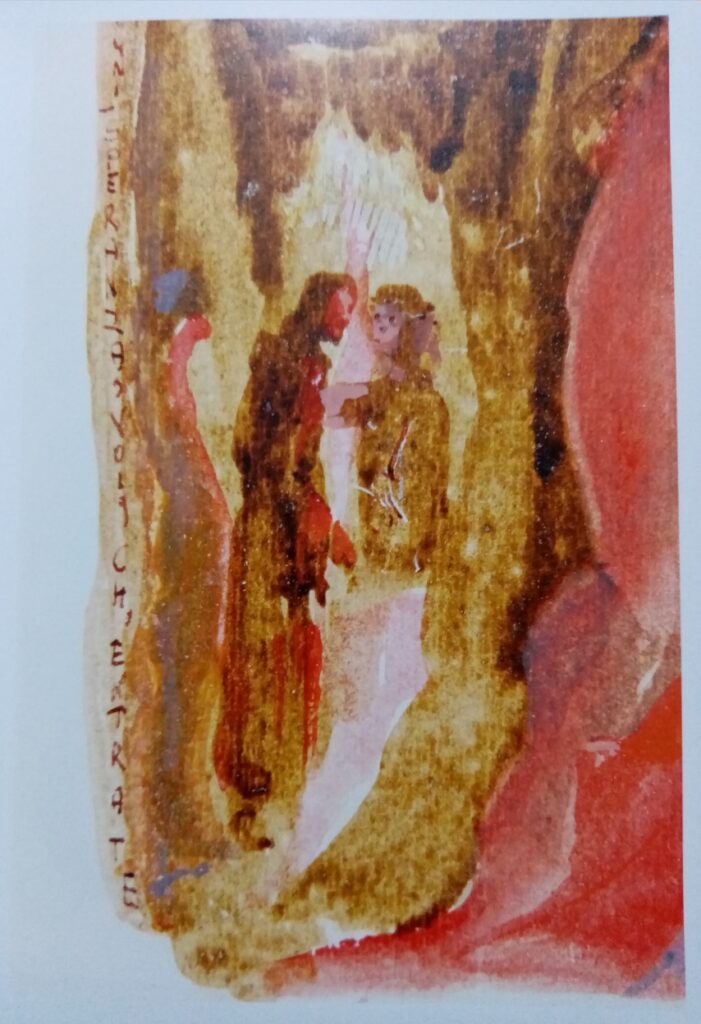

La questione carceraria è molto impopolare e di facile strumentalizzazione. Chi solleva il tema viene facilmente additato come “amico” dei criminali. Eppure il rispetto dei diritti umani altro non è che la difesa dello stato di diritto e della civiltà giuridica nata con l’illuminismo.

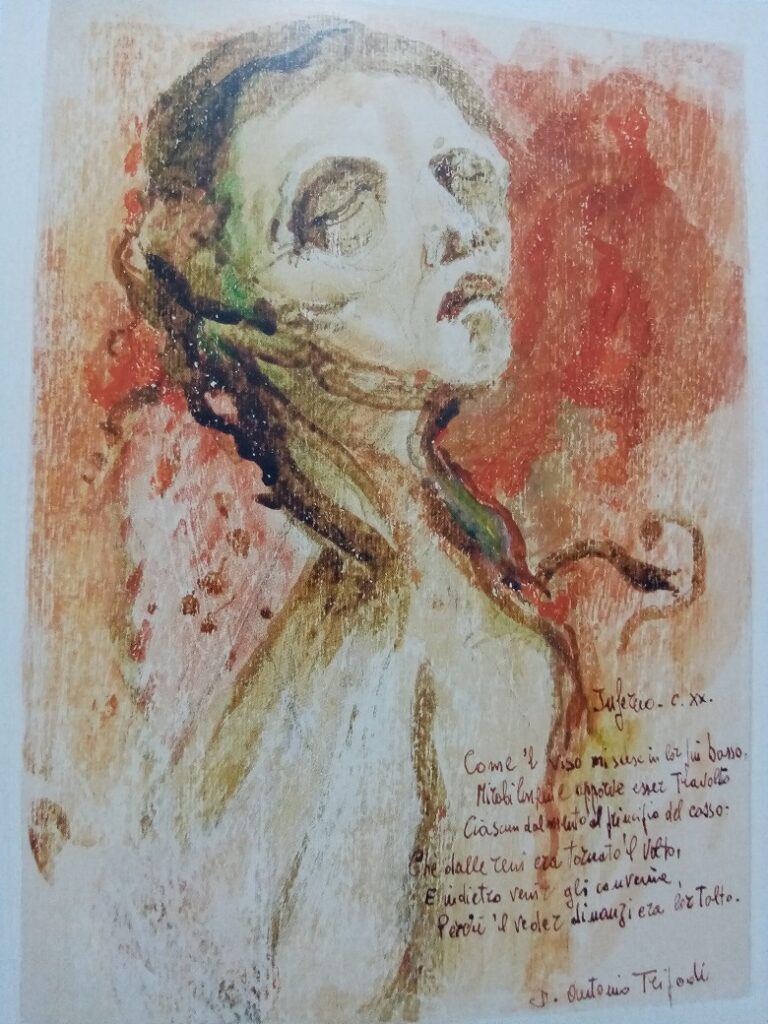

Il carcere è un luogo dove la dignità umana viene quotidianamente calpestata. Che tu sia colpevole o innocente, non fa differenza: dopo averne varcato il cancello, non sei più nessuno. Sei soltanto un delinquente uguale a tutti gli altri. La tua vita precedente viene cancellata. Se non ce la fai a sopportare il peso dell’angoscia personale e la pressione psicologica del regime carcerario, puoi sempre imbottirti di psicofarmaci o impiccarti.

Le vorrei conoscere le statistiche sul consumo di psicofarmaci nelle carceri. Quelle sui suicidi tra le sbarre sono invece note: 56 nel 2020. E se lo Stato si è sbagliato, pazienza. Tutte le guerre registrano “vittime collaterali”: bombardi un deposito di munizioni e muoiono anche gli inquilini di qualche palazzo vicino. Con la giustizia accade la stessa cosa, tanto c’è il risarcimento per ingiusta detenzione. Come se la serenità mentale e fisica si possa davvero misurare in soldi. Per la cronaca, gli ultimi dati disponibili per il 2019 assegnano alla provincia di Reggio Calabria la spesa più alta per risarcimenti: quasi 10 milioni di euro per 120 casi accertati.

Nel 2020 ho capito tre cose. La prima: il carcere serve per nascondere sotto il tappeto la polvere del fallimento dello Stato, delle sue politiche scolastiche, educative ed occupazionali. La seconda: la funzione rieducativa della pena esiste soltanto sulla carta, all’articolo 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Piccolo paradosso: per i detenuti giudicabili va peggio che per i condannati in via definitiva. La terza: chi è colpevole, dopo avere scontato la pena probabilmente uscirà dal carcere ancora più delinquente; chi sconta una pena da innocente, di certo – se non comincerà a delinquere – vedrà nello Stato un nemico.