Su gambe irrequiete

da muro a muro

inseguono

il volo della rondine

tendono l’orecchio

al rombo dei motori

si incrociano

e non riconoscono

i volti uguali

di girasoli

piegati dal vento.

[Palmi, 24 maggio 2020]

di Domenico Forgione

Sapessi, zio Pino, le festività pasquali di quest’anno. Simili a quelle dell’anno scorso, del resto, ma con molta più stanchezza nello spirito per la lucina che non si intravede. Da tempo viviamo le “ultime due settimane di sacrifici”. Come Godot, la fine dell’emergenza forse arriverà domani.

Ti ho pensato. Mi sono tornati in mente la colomba e lo champagne a casa tua, dopo la veglia, tutti gli anni per tantissimi anni. E le nostre pasquette di comitive variabili nell’arco della stessa giornata. Perché la pasquetta, come il ferragosto, non è mai stata pratica da risolvere in poche ore. Si iniziava la mattina e si finiva col buio. Chi arrivava, si univa a chi già alle dieci aveva acceso il fuoco. Ricordo la più “affumicata”, quella volta che per la pioggia non potemmo salire in Aspromonte e decidemmo di improvvisare una grigliata nel caminetto di casa tua. Impregnati di fumo di carne arrostita, ad ascoltare i tuoi improbabili racconti sul “saggio” che avevi scritto e la storia fantastica di Morlupo. Ci scendevano le lacrime per quanto ridemmo.

Ora non si può più, non solo per il Covid. Negli ultimi due anni ti sei perso parecchio. Forse è meglio così, per te che avevi l’indignazione sempre pronta e che avresti reagito male, con molto dispiacere, nel sapere che qualcuno, tra quelli che mangiavano e bevevano con noi, è stato tirato dentro vicende assurde. Vorrebbero insegnarci chi sono persone che conosciamo da una vita, chiarire cosa fanno o non fanno. Attribuire addirittura nomi e soprannomi diversi da quelli che abbiamo sempre saputo. Sì, sono al corrente della prassi del “politicamente corretto”. Non si può contestare, si deve soltanto subire e attendere il tempo galantuomo. Un espediente ipocrita e vigliacco, a dirla tutta.

Insomma, zio, qua si è stanchi e soli. Il giorno di pasquetta, proprio dall’altro lato della strada, se n’è andata “zia Concetta”, che ti voleva bene, così come ne ha voluto a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Nella “ruga” siamo passati in tanti dalle sue mani per le iniezioni, quando ancora la siringa era in vetro e si doveva bollire per la sterilizzazione. Neanche un funerale ha potuto avere, lei che era così religiosa.

Penso a quanto sia triste, quando giunge il momento di andare, non potere tenere la mano a questi anziani che a lungo hanno riscaldato le nostre, ci hanno accarezzato la testa, ci hanno raccontato storie della notte dei tempi.

È capitata la stessa dolorosa sorte a Sofia, di là dello Stretto, che non ha potuto avere il conforto della figlia. A me tutto questo sembra un grave sconvolgimento nell’ordine dell’universo. Anche questa è una crudele ingiustizia, dura da accettare.

Forse ho divagato, zio Pino. È che quando arriva una raffica di nostalgia non la puoi controllare. Come il cucchiaio di vetro del Poeta, che scava nelle nostre storie colpendo a casaccio.

Con cinque anni di ritardo, due giorni fa la Camera ha recepito la direttiva europea 2016/234, dedicata al “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. Merito dei deputati Enrico Costa (Azione) e Riccardo Magi (+ Europa), firmatari dell’emendamento approvato; ma merito anche di Marta Cartabia, che sin dall’insediamento in via Arenula ha impresso una forte discontinuità rispetto ai due governi Conte. Già in occasione della presentazione delle linee guida del suo ministero, la titolare della giustizia era stata tranchant: «A proposito della presunzione di innocenza, permettetemi di sottolineare la necessità che l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto riserbo, lontano dagli strumenti mediatici per un’effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza, uno dei cardini del nostro sistema costituzionale».

Inutile nascondersi che senza provvedimenti consequenziali, la direttiva rischia la fine dell’articolo 27 della costituzione (“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”), forse il più bistrattato nell’ordinamento italiano. Lettera morta. Per cui sarà necessario attendere (oltre all’approvazione del senato) i decreti attuativi, che prevederanno opportune sanzioni per coloro che disattenderanno la normativa. È stato fatto un piccolo passo in avanti, ma tanti altri ancora ne occorreranno per smaltire le scorie del feroce giustizialismo che, da Mani pulite in poi, ha monopolizzato il dibattito politico in Italia.

Il testo della direttiva europea sancisce il principio, tanto ovvio quanto quotidianamente calpestato, della non colpevolezza fino alla condanna definitiva: «La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o l’imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole».

Finiranno le gogne pubbliche, lo show mediatico delle conferenze stampa e delle sfilate in manette, l’asservimento dell’informazione alla tesi accusatoria che, è bene ribadirlo, è un’ipotesi investigativa da comprovare nelle aule dei tribunali?

Filiazione diretta della mortificazione della presunzione d’innocenza è la carcerazione preventiva, uno strumento di tortura legalizzata. Anche a me è capitato di considerare che “se l’hanno arrestato, qualcosa avrà fatto”. Mi sono ricreduto quando ho conosciuto persone assolte in primo grado “per non avere commesso il fatto”, ma rovinate psicologicamente, economicamente e socialmente dopo quattro anni di custodia cautelare in carcere. Ho visto i loro occhi bassi e ascoltato le loro drammatiche storie.

I mille casi all’anno di ingiusta detenzione in Italia, di fatto derubricati a “effetto collaterale” della lotta alla criminalità, sono uno scempio. Mille non può essere soltanto un freddo numerino: dietro quella cifra che dovrebbe togliere il sonno a chi ha fatto arrestare ingiustamente degli innocenti, pulsa il cuore di uomini e donne in carne ed ossa, c’è la disperazione di famiglie distrutte, sanguina la ferita di chi lotta per riannodare il filo di vite scosse. Spesso si è portati a guardare con distacco a problemi che possono toccare ad altri, mai a noi: per questo manca la percezione dell’enormità di un errore giudiziario. Anche perché, se va bene, si tratta di notizie riportate in un trafiletto di giornale, non certo in prima pagina.

Italo Calvino definiva classico “un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”. La letteratura è sempre contemporanea, perché parla al presente: interroga, risponde, emoziona. I poeti hanno la capacità di pescare nel profondo dell’anima le parole che noi comuni mortali non riusciamo a trovare. In una celebre scena del film “Il postino”, Mario confida a Pablo Neruda: «A me mi piaceva pure quando avete detto “Sono stanco di essere uomo”, perché è una cosa che pure a me mi succede però non lo sapevo dire».

Il dialogo dell’umanità con Dante va avanti da sette secoli. I versi della Divina Commedia risuonano attuali: basti pensare all’invettiva “Ahi serva Italia, di dolore ostello/ nave sanza nocchiere in gran tempesta/ non donna di provincie, ma bordello!”, quando si vuole mettere alla berlina l’incapacità della nostra classe politica.

Per onorare il “Dantedì” scelgo il XXVI canto dell’Inferno, luogo di espiazione dei consiglieri fraudolenti: coloro che, avendo in vita raggirato il prossimo con le parole, per l’implacabile legge del contrappasso hanno assunto le sembianze di una lingua di fuoco. Tra di loro, Dante incontra Ulisse e Diomede, avvolti in una fiamma bicorne poiché complici nell’inganno che convinse Achille a combattere contro i troiani e nel furto del Palladio. Per questo sono condannati a scontare insieme, in eterno, la propria pena.

La vita è un viaggio, raffigurato da Dante come l’ascesa verso la luce della salvezza. Molti critici contrappongono il viaggio di Dante a quello di Ulisse. Il primo autorizzato da Dio, il secondo blasfemo nel suo tentativo di esplorare l’emisfero sud della terra per giungere al monte del Purgatorio.

Dopo le peripezie della propria vita, Ulisse avrebbe potuto godersi un meritato riposo. Ma un demone, dentro, lo divora e lo spinge all’azione: vuole oltrepassare il finis terrae delle colonne d’Ercole, confine estremo delle terre esplorabili e metafora del limite posto da Dio alla conoscenza umana. Per convincere i compagni a seguirlo ricorre, per l’ultima volta, alla sua abilità oratoria: «Considerate la vostra semenza:/ fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e canoscenza».

Nel “folle volo” i remi si trasformano in ali, il viaggio diventa una corsa ad impattare contro la punizione divina del naufragio: “infin che ’l mar fu sovra noi richiuso”, il verso finale è il coperchio di una bara.

Il folle volo è un azzardo fatalmente destinato al fallimento. Eppure la sete di conoscenza è il motore dello sviluppo dell’umanità. L’elevazione della condizione umana deve molto ai visionari che si lanciano nel vuoto e spingono più in là il limite.

Più in generale, ci lanciamo in un folle volo ogni volta che troviamo dentro di noi la forza per affrontare l’ignoto. Ogni volta che la vita ci pone davanti ad un cambiamento. Ogni volta che ne misuriamo le difficoltà con la paura nel cuore. Spesso il limite è nella nostra mente, nelle ubbie che ci tormentano o nelle convenzioni che accettiamo passivamente, per viltà o per quieto vivere. Rinunciando al viaggio, rinunciamo a noi stessi. E rimane il rimpianto.

C’è un innocente sulla croce in ogni angolo della terra dove la giustizia diventa arbitrio, dove il giudizio è pregiudizio, dove si tengono gli occhi chiusi. Perché deve essere così. Perché non può essere diversamente. Perché la terra è un marchio di colpa impresso a fuoco sulla carne.

La mela non cade lontano dall’albero e l’albero, in certi posti maledetti, produce sempre frutti velenosi. Viene ripetuto con il tono definitivo dell’essere superiore, verità assoluta sulle labbra di un’entità etica che può permettersi di puntare il dito. Che deve puntare il dito, perché investito di una missione palingenetica. Il moralista che si incarna nella Morale salverà il mondo, dall’alto del suo immacolato trono. Spazzerà strade e piazze dagli scarti umani che la insozzano per il solo motivo di essere nati, qui e non in un altro posto.

Sulla croce pende un uomo in agonia, condannato dal popolo che salva Barabba e condanna l’innocente. Non ci vuole molto. Basta trovare le parole giuste, gli slogan che aizzano la folla al “crucifige”. Dal pulpito, dai giornali, dagli schermi televisivi.

Il pasto è pronto per essere servito: afferrare il proprio brandello di carne e saziarsi è pura catarsi. Il menu della trattoria della gogna offre un’ampia scelta. Persino la carne del ladrone buono, sulla croce alla destra dell’innocente; o quella del cattivo, appeso alla sua sinistra. Ladroni per non avere potuto scegliere un’altra strada o perché decisi ladroni da altri, accanto ai ladroni per indole criminale.

Ai piedi delle tre croci si piange uguale dolore: per gli innocenti, per i buoni e per i cattivi. Sciogliendo il dolore dell’uomo nella metafora di una resurrezione impossibile senza calvario.

Giustizia riparativa: sono le due paroline risuonate, tra le altre, nell’intervento della ministra Marta Cartabia in Commissione giustizia alla camera dei deputati. Che sia giunto finalmente il momento di dare attuazione al principio costituzionale secondo il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”?

Nell’esposizione delle linee programmatiche della sua azione ministeriale, Cartabia ha trattato diverse questioni “spinose”, non più procrastinabili per uno Stato che ancora voglia considerarsi di diritto. In prima battuta, il tema dell’esecuzione penale, secondo una prospettiva che superi “l’idea del carcere come unica risposta al reato”. Certezza della pena non può e non deve essere sinonimo di certezza del carcere: «Per gli effetti desocializzanti che comporta, deve essere invocata quale extrema ratio. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere, già quali pene principali».

La ministra della giustizia ha anche riservato una stilettata al cortocircuito mediatico-giudiziario: «A proposito della presunzione di innocenza, permettetemi di sottolineare la necessità che l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto riserbo, lontano dagli strumenti mediatici per un’effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza, uno dei cardini del nostro sistema costituzionale». In soldoni, sì alla presunzione di innocenza, no ai processi celebrati sui media. I processi si svolgono nelle aule dei tribunali, il luogo in cui, al termine del contraddittorio tra le parti, si forma la prova. Ovvietà per chi abbia letto la Costituzione. Un miraggio, nel clima ammorbato dalle pulsioni giustizialiste dei Saint-Just che si annidano tra procure e redazioni giornalistiche.

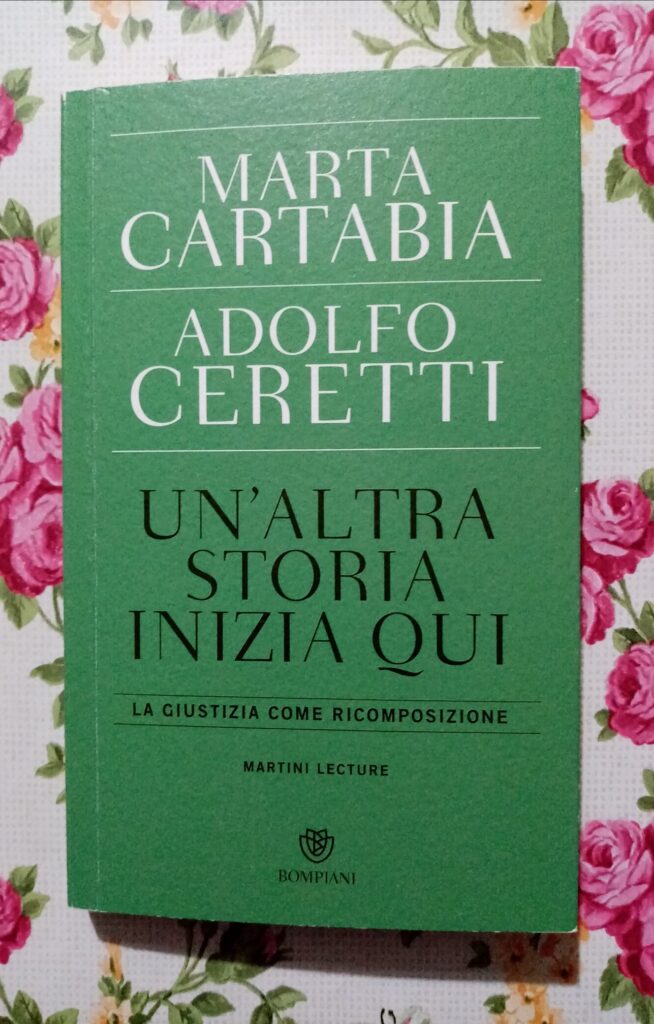

“La giustizia come ricomposizione” è il sottotitolo di “Un’altra storia inizia qui”, il volume pubblicato nel 2020 da Bompiani, che contiene le relazioni di Marta Cartabia e del criminologo Adolfo Ceretti esposte nella “Martini Lecture” del Centro “C. M. Martini”.

Il libro trae spunto dalle riflessioni del cardinale Martini sui temi della pena detentiva e della condizione di vita nelle carceri. Per rendersi conto della condizione delle prigioni è sempre valido il monito di Piero Calamandrei: “bisogna vederle, per constatare qual è la condizione materiale e psicologica dei reclusi”. Una raccomandazione raccolta dal cardinale Martini negli anni del suo episcopato, ma anche da Marta Cartabia membro e presidente della Corte costituzionale. Dopo averle visitate, non si può che prendere atto di quel “mondo sottosopra” e porsi le stesse domande del cardinale: «È umano ciò che stanno vivendo? È efficace per un’adeguata tutela della giustizia? Serve davvero alla riabilitazione e al recupero dei detenuti? Cosa ci guadagna e cosa ci perde la società da un sistema del genere?».

La giustizia riparativa ha come fine il recupero della dignità umana. Non può pertanto fondarsi “semplicemente sulla ritorsione, sulla pena fine a sé stessa, sull’emarginazione”, né essere crudele. Un pensiero perfettamente in linea con il dettato costituzionale e suffragato dalle statistiche sulle recidive, in calo tra i detenuti che hanno accesso a misure alternative.

La pena, conclude Cartabia, per avere un senso deve ispirarsi alle parole di Papa Francesco (“mai privare del diritto di ricominciare”) e guardare al futuro perché “il tempo della pena è il tempo di un percorso: dopo la sentenza deve iniziare un’altra storia, deve poter incominciare qualcosa di nuovo, un’altra possibilità, un’altra fase del cammino”.

Al cardinale Richelieu viene attribuita l’affermazione “con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente”. Cinque vittime del sistema giudiziario italiano sono i protagonisti del docufilm “Non voltarti indietro” (2016), diretto da Francesco Del Grosso e prodotto da errorigiudiziari.com, in associazione con Own Air: Daniela Candeloro, commercialista; Vittorio Raffaele Gallo, impiegato alle Poste; Fabrizio Bottaro, designer di moda; Antonio Lattanzi, assessore comunale; Lucia Fiumberti, dipendente di un ente pubblico. Cinque persone le cui vite vengono sconvolte dall’esperienza della giustizia ingiusta e del carcere; cinque vittime uguali ai circa 1000 innocenti che ogni anno, in Italia, finiscono in galera.

Il titolo del film richiama la raccomandazione scaramantica per la quale, una volta liberato, il detenuto non deve mai voltarsi indietro lungo il tragitto che dalla cella lo conduce all’esterno del carcere, se non vuole tornarci.

I cinque protagonisti raccontano i rispettivi calvari personali: l’arresto, il trasferimento in questura, l’ispezione corporale, l’ingresso in carcere. Cosa scatta nella testa di chi viene arrestato? Come ci si adatta a vivere in una realtà della quale non si sa niente? Cosa pensa un innocente mentre è in carcere?

La privazione della libertà è un’esperienza-limite, che lascia ferite profonde. Fino a quando non si attraversa l’ultima porta, si ha la speranza che possa essersi trattato di uno sbaglio al quale si porrà rimedio, magari nella stessa giornata. Ma non funziona così. Scene che erano state viste soltanto nei film diventano incredibilmente realtà: le foto segnaletiche, le impronte digitali e tutte le formalità burocratiche che precedono l’ingresso in carcere.

Trovarsi in galera da innocenti scatena diverse reazioni. La sensazione di impotenza per il muro contro il quale si ha l’impressione di sbattere; la rabbia per un sistema giudiziario che non funziona; la percezione che l’obiettivo dei giudici non sia cercare la verità, ma trovare un colpevole.

«Se la giustizia non portasse una benda sugli occhi, proverebbe orrore per i propri errori», avverte un aforisma del poeta spagnolo Manuel Neila. Eppure, occorre trovare la forza per reagire.

La vita – racconta una protagonista del docufilm – non è fatta soltanto di cose belle e di successo. Il percorso è spesso duro e imprevisto, ma “quello che conta è ciò che sei, non il posto in cui stai”. Ogni esperienza ha un lato positivo e, anche se “la ferita resta”, è necessario “fare in modo che non sanguini più”.

La sera del 26 febbraio dell’anno scorso, avuta la disponibilità di un quadernone e di una penna, scrissi di getto la prima di tante pagine.

Carcere di Palmi, I piano – Camerotto 1

26 febbraio 2020

Ora so che nessuno può sentirsi immune. Puoi ritrovarti dentro uno sporco gioco al quale non hai mai giocato e che hai sempre rifiutato. È tutto così assurdo. Mai avrei pensato che potesse toccare a me. Eppure. Mi sembra di stare dentro un film, o dentro un incubo. Ma non mi sveglio.

Qua dentro il tempo non esiste. Ripercorro con la mente le scene di ieri, come se fossero capitate ad un altro, come se io fossi uno spettatore.

Mi vedo svegliato nel cuore della notte, la mia tranquillità violentata per sempre. La perquisizione e poi di corsa fino alla questura. Le formalità di rito. La schedatura, come un delinquente, e poi la gogna delle manette ai polsi all’uscita, da tenere nascoste. Ma sempre gogna è, a favore degli obiettivi dei fotografi.

Infine, l’entrata in carcere. L’attesa in un buco di un metro per due: senza finestre, le sbarre davanti a me. La perquisizione personale, l’umiliazione di dovermi spogliare completamente davanti a due sconosciuti che mi fanno accovacciare: una manovra che consente di accertare che il detenuto non nasconda qualcosa nell’ano. Non ho mai subito un’umiliazione più forte.

Leggo e rileggo le pagine che mi riguardano: vorrei poter parlare subito con qualcuno. Non solo non ho fatto ciò che mi si contesta. La questione vera è che quello non sono io. D’altronde, non potrei essere io e non vedo l’ora di poterlo dimostrare.

Ma il tempo dietro le sbarre scorre con ritmi che sono solo suoi: chissà quando potrò farlo. Qua sono soltanto un numero di matricola, che è già stato inventariato. Per tutto il personale del carcere sono già colpevole. Lo capisco da come mi guardano e da come mi si rivolgono.

Devo essere forte, ma il pensiero dei miei cari mi sovrasta, mi annienta. Sono sotto il peso di un dominio assoluto e mi sento inerme, umiliato, atterrito. So che ne uscirò pulito, ma so anche che porterò per sempre sulla mia pelle le stimmate dell’ignominia.

Circa sei mesi fa avevo appuntato sopra un foglio un elenco di “cose da fare”. Senza fretta. Ogni azione da compiere mi avrebbe “chiamato” quando sarebbe arrivato il momento. Al primo punto avevo annotato “aspettare il tramonto sulla spiaggia di Favazzina”.

Ed eccomi qua. Eccoci qua. Come tante altre volte. Noi due da soli. Tu con il tuo sussurrare di onde ed io con i miei silenzi: “pieno di pensieri spezzati”, mi ha suggerito Johnny Cash cantandomi “Hurt” proprio mentre parcheggiavo l’auto.

Il tramonto sembra quello di molte sere dilatate nella speranza, lo stesso atteso in un lontano settembre insieme agli immaginari “pellesquadre” di D’Arrigo, mentre il sole rosseggiava sulla cicatrice che salda cielo e acqua “dentro, più dentro dove il mare è mare”: dove ’Ndria Cambrìa trova la morte.

Favazzina, il mio posto delle fragole, oggi è una spiaggia ferita. Il mio angolo non c’è più, distrutto dalle mareggiate dell’inverno scorso. Forse aveva ragione Enzo Biagi quando ricordava che non bisognerebbe tornare nei posti dove si è stati felici.

Le onde hanno portato via tutto, anche i ricordi e gli spruzzi d’acqua e le pallonate. La caccia alle patelle, i ragazzi sulle spalle di altri ragazzi, il bimbo scivolato da uno scoglio e salvato da suo padre.

Come un acrobata in bilico sul filo della malinconia, i pensieri seguono lenti il sole che si intasca nell’orizzonte, con un tuffo muto.

Mi sono iscritto a “Nessuno tocchi Caino – Spes contra Spem”, l’associazione fondata nel 1993 dal Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito che ha come obiettivo principale “l’abolizione della pena di morte, della pena fino alla morte e della morte per pena” e che “realizza progetti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, particolarmente inteso come sviluppo di istituzioni e regole democratiche, affermazione e promozione dei diritti umani”.

“Nessuno tocchi Caino” non vuol dire stare dalla parte dei delinquenti, bensì dalla parte della giustizia e dell’umanità, in un’epoca di imbarbarimento sociale, di chiavi della galera che si vorrebbero buttare, di detenuti per i quali l’unica prospettiva auspicabile, secondo la vulgata giustizialista e populista, dovrebbe essere quella di marcire in galera. Per questo NTC propugna l’abolizione dell’ergastolo, definito da Papa Francesco come una pena di morte “nascosta”.

“Spes contra spem”: sperare contro ogni speranza, come Abramo che “ebbe fede sperando contro ogni speranza”. Sperare nella possibilità di un cambiamento e di una riconversione, attraverso la costituzione di laboratori nelle carceri, per realizzare il dettato costituzionale secondo il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Nei giorni scorsi ho letto un saggio di Stefano Natoli, giornalista, volontario nelle carceri milanesi e membro di NTC: “Dei relitti e delle pene. Giustizia, Giustizialismo, Giustiziati. La questione carceraria fra indifferenza e disinformazione” (Rubbettino 2020; con prefazione di Giuliano Pisapia).

Un libro illuminante sulla questione carceraria, della quale l’opinione pubblica sa poco, a meno che qualche rivolta non attiri l’attenzione dei media. Non conosce niente del sovraffollamento, dei suicidi e dei tentativi di suicidio, dell’umiliante disumanità della detenzione, dei diritti negati. Non sa che sono chimere principi quali rieducazione, reinserimento, trattamento umano. Né sa che la Corte europea dei diritti dell’uomo in più occasioni ha condannato l’Italia per trattamenti “disumani e degradanti”.

I penitenziari (“il cimitero dei vivi”, secondo la definizione di Filippo Turati) sono discariche sociali frutto di una visione carcero-centrica che considera “giuste” la sofferenza e l’eliminazione dei diritti della persona umana. Anche per chi in carcere non dovrebbe starci (detenuti sottoposti a carcerazione preventiva, condannati ingiustamente): «Dal 1992 al 2019 – ricorda Natoli citando Annalisa Cuzzocrea – si sono registrati oltre 27.000 casi di persone che finiscono in galera da innocenti» (con un costo per lo Stato, in risarcimenti, di oltre 700 milioni di euro, circa 29 milioni di euro all’anno).

Il carcere non dovrebbe essere soltanto un luogo di espiazione e una giustizia vendicativa non è giustizia. Difendere Caino non per “fare il tifo” per l’assassino, ma per superare una concezione tribale della giustizia attraverso la difesa del valore dell’essere umano e della sua dignità, sempre.