Il 31 gennaio scadono i termini per la preiscrizione alle scuole secondarie di secondo grado. A Sant’Eufemia abbiamo una bella realtà, il liceo scientifico “E. Fermi”, che ha attivato anche l’indirizzo scienze umane. È un patrimonio della comunità, che va sostenuto con tutte le nostre forze.

Molto spesso non si apprezza ciò che si ha, salvo lamentarsi quando ci si rende conto che alcuni servizi ci vengono tolti. È sotto gli occhi di tutti la spoliazione subita da Sant’Eufemia negli ultimi anni: la chiusura della banca costituisce l’ultimo tassello di un impoverimento progressivo ed inesorabile. La gente parte in misura ancora maggiore rispetto al passato: non soltanto giovani, ma anche intere famiglie hanno di recente abbandonato il paese. Molte saracinesche si sono abbassate.

Dobbiamo cominciare noi, darci da fare senza attendere miracoli che non esistono. La difesa del buono che abbiamo rientra tra le azioni possibili e necessarie. Il liceo rimane tra le ultime positività del nostro territorio. Difendiamolo, teniamocelo stretto. Non serve andare fuori: abbiamo la fortuna (che è una costante del liceo sin dalla sua istituzione) di potere affidare i nostri figli ad una classe docente preparata e innamorata del proprio lavoro, che dedica ogni energia possibile per la crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi.

Facciamone tesoro e cerchiamo di volere bene al nostro paese con gesti concreti. Iscrivere i propri figli nel liceo di Sant’Eufemia significa esattamente questo.

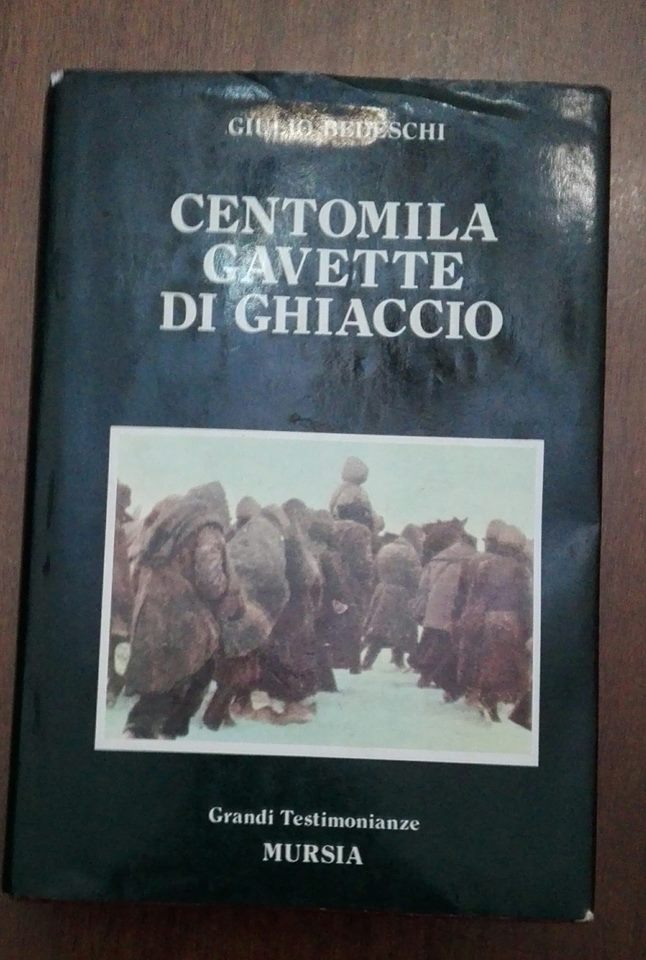

Centomila gavette di ghiaccio

I libri belli, appena letta l’ultima pagina, lasciano un senso di tristezza indefinibile, solitudine e domande. Raramente ho letto pagine così drammatiche. “Centomila gavette di ghiaccio” di Giulio Bedeschi (il protagonista Italo Serri) racconta la tragedia della ritirata di Russia nella seconda guerra mondiale, tema affrontato da Mario Rigoni Stern nel capolavoro “Il sergente nella neve”: 45 giorni di marcia con temperature prossime ai 50 gradi sotto lo zero, senza mangiare, senza dormire per giorni e giorni. I piedi ricoperti di stracci.

Chi ce l’ha fatta ha visto soldati cadere al proprio fianco stroncati dalla stanchezza o per congelamento. Tentare di farcela strisciando o camminando a quattro zampe sulla neve. Provare a chiudere gli occhi per pochi minuti, addormentarsi e morire assiderati. Spararsi in testa per la disperazione, per farla finita con quell’agonia. Ha mangiato mezza rapa marcia o una buccia di patata dopo giorni di digiuno sotto la tormenta. Ha camminato, camminato, camminato senz’altra prospettiva che quella di camminare per rinviare la morte di un paio d’ore o di un giorno. E ha combattuto senza riuscire a tenersi in piedi.

Centomila soldati morti in combattimento o per le ferite, per il freddo, il sonno, la fame e la stanchezza. Alcuni seppelliti, la maggior parte rimasti ai bordi delle piste e ben presto diventate mummie pietrificate. Infine i sopravvissuti oltre ogni umana possibilità di resistenza. Eppure capaci di slanci di umanità inimmaginabili: come l’alpino conducente di muli Scudrera, il personaggio che più di ogni altro mi ha emozionato, che salva dalla morte il compagno più anziano e con una numerosa prole a casa, donandogli quel pezzo di formaggio che dall’inizio della marcia teneva sotto il giaccone militare per il momento in cui neanche lui ce l’avrebbe più fatta a portare un passo dietro l’altro. E che ormai congelato egli stesso recupera chissà dove la forza per riuscire a trascinare fino alla fine la slitta portaferiti.

«Sergentmagiù, ghe rivarem a baita?» è la domanda insistente rivolta da Giuanin a Rigoni Stern, nel “Sergente della neve”. «Gli alpini arrivano a piedi/ là dove giunge soltanto/ la fede alata» sono invece i versi del “poeta” Pilòn che, in “Centomila gavette di ghiaccio”, concludono l’odissea dei soldati italiani in Russia. Arrivare: verbo di speranza, nonostante la tragedia vissuta.

SP2 un anno dopo

Esattamente un anno fa come gruppo consiliare di minoranza “Per il bene comune”, denunciavamo lo stato disastroso in cui versa la Strada Provinciale 2 che collega Sant’Eufemia all’ex svincolo autostradale. Da allora niente è cambiato. Il manto stradale cosparso di pericolosissime buche lungo i suoi 7 chilometri certifica l’abbandono delle istituzioni che dovrebbero provvedere all’inserimento dei comuni pre-aspromontani nel novero dei paesi civili. Così non è e le “prediche inutili” di chi non può non segnalare la vergogna delle condizioni della viabilità restano lettera morta. I disagi inaccettabili per le centinaia di automobilisti del comprensorio, che quotidianamente percorrono questa importante arteria viaria per lavoro o per qualsiasi altra incombenza, non dovrebbero fare dormire i responsabili di uno sfascio che è sotto gli occhi di tutti. E invece si dorme. Regione Calabria, Città metropolitana: dove siete? Non ne possiamo più di rari e insufficienti interventi di riparazione alla meno peggio delle buche più pericolose: qualche badilata di asfalto che la prima pioggia porta via facendo ogni volta tornare tutto al punto di partenza.

Intanto sono iniziate le grandi manovre in vista delle elezioni regionali e puntualmente si torna a parlare della possibilità di ripristinare lo svincolo autostradale di Sant’Eufemia. I lavori di compensazione/risarcimento che erano stati promessi per mettere un po’ a tacere la protesta provocata da quello scippo che fine hanno fatto? L’intervento “straordinario” da 7,1 milioni di euro dove si è incagliato? O si tratta soltanto di uno specchietto per le allodole da rispolverare nell’imminenza di qualche appuntamento elettorale?

Più di un anno fa un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Sant’Eufemia informava che il 27 ottobre 2017 c’era stata una riunione presso la sede Anas di Cosenza, nella quale si era convenuto che “sarà cura della Regione Calabria provvedere alla progettazione dell’intervento di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della ex Statale 112, nel tratto che va dall’abitato di Sant’Eufemia d’Aspromonte al bivio di Solano” e che “Anas, al termine della fase progettuale, procederà quindi all’esecuzione dei lavori previsti”. Inoltre, si leggeva: “si rappresenta che è in corso una convenzione tra Anas, Regione Calabria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da sottoscrivere presumibilmente entro la fine del corrente anno”. Il corrente anno era il 2017: qualcuno, dopo tutto questo tempo, è in grado di dare qualche risposta a queste popolazioni dimenticate da Dio e dagli uomini?

Sant’Eufemia d’Aspromonte – Gruppo consiliare “Per il bene comune”

Domenico Forgione (capogruppo)

Pasquale Napoli

*In foto, la sintesi della nota pubblicata sulla Gazzetta del Sud del 10 gennaio 2019

Vent’anni senza Faber

Vent’anni senza Fabrizio De André. Manca il suo punto di vista, mai superficiale e sempre capace di scavare in profondità: magari colpendo un po’ a casaccio con il suo cucchiaio di vetro, come Coda di lupo. Chissà che avrebbe detto di certi governanti attuali, epigoni del ministro dei temporali dell’apocalittica Domenica delle salme: quello che “in un tripudio di tromboni/ auspicava democrazia/ con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni”. O di tutto l’odio che sembra avere occupato ogni spazio di discussione, rendendoci tutti più cattivi e disumani. Tifoserie rabbiose, pronte a scatenare la caccia all’uomo, sul web o nella realtà, sugli occhi stampata la furia dei soldati di Sidun: “cani arrabbiati/ con la schiuma alla bocca cacciatori di agnelli”.

E chissà di quanti nuovi indiani avrebbe cantato la tragedia, quanti dollari d’argento ci avrebbe indicato nel fondo del Sand Creek. Con quel suo sguardo unico, inconfondibile, che ci ha costretti a guardare dove non si doveva guardare, consegnandoci ritratti di personaggi derelitti, abbandonati ai margini della società. Con pennellate incancellabili di umanità. Quell’umanità oggi sulla difensiva, quasi un vezzo radical-chic del quale vergognarsi.

Fabrizio De André è un classico della cultura mondiale, come Dostoevskij, Garcia Lorca, Bosch o Bach. Un poeta che, tuttavia, per sfuggire alla mannaia crociana (“fino a diciotto anni tutti scrivono poesie; dopo, possono continuare a farlo solo due categorie di persone: i poeti e i cretini”), ha sempre preferito definirsi, “precauzionalmente”, un cantautore. Che non aveva verità da insegnare perché è sempre difficile stabilire cosa sia giusto e cosa sbagliato. Ma che a tutti coloro che viaggiano “in direzione ostinata e contraria” ha riconosciuto la dignità di esseri umani, il diritto a cercare di “consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità”: perché soltanto chi fosse capace “di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio”, potrebbe arrogarsi il diritto di giudicare uomini e avvenimenti.

La prospettiva di De André è sempre scandalosa rispetto al pensiero dominante. Dove altri scappano lui si sofferma, indaga, si interroga. L’antidecalogo del testamento di Tito ne rivela l’insofferenza per il potere istituzionalizzato, sia esso politico o religioso, e mette in risalto “la contraddizione che esiste tra chi le leggi le fa a sua immagine e somiglianza, a suo uso e consumo per potersi permettere anche il lusso di non rispettarle e chi è invece obbligato a rispettarle perché il potere non lo gestisce ma lo deve semplicemente subire”. Proprio quel Tito che indica la sola, umanissima, via di salvezza: «nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’amore».

I capolavori immortali di Fabrizio De André sono l’esito di uno studio gigantesco, di una ricerca continua e approfondita. I suoi testi hanno dato una scossa decisiva al panorama musicale italiano in anni che ancora erano di conformismo, se non di sudditanza agli schemi imposti dalla cultura dominante. Ha dato popolarità a Georges Brassens, ai vangeli apocrifi, alla poesia di Edgar Lee Masters; ha dato voce al ’68 e alla contestazione; ha spinto i più curiosi alla lettura di Àlvaro Mutis e Mario De Andrade. Infine Genova, la Sardegna, il Mediterraneo crocevia di culture e di sonorità sublimate nel capolavoro assoluto Crêuza de mä.

Ci piace pensare che, come il suonatore Jones, sia morto senza nemmeno un rimpianto. Quel rimpianto che invece cresce in noi, orfani delle sue parole: e adesso aspetterò domani – vent’anni senza Faber – per avere nostalgia.

La rivista “Incontri” nella storia culturale di Sant’Eufemia d’Aspromonte

Tra il 1988 e il 2005 la rivista “Incontri” e l’Associazione culturale “Sant’Ambrogio” svolsero un ruolo centrale nelle dinamiche culturali e sociali della società eufemiese. Merito principale del presidente della “Sant’Ambrogio” Vincenzino Fedele e dei collaboratori della rivista fu l’avere dato avvio ad una stagione di studi sulla storia di Sant’Eufemia culminata con l’importantissimo convegno per il bicentenario dell’autonomia (1990), i cui atti furono successivamente pubblicati (1997), a cura di Sandro Leanza, in un prezioso volume edito da Rubbettino per l’Istituto di Studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria. Quasi contemporaneamente (1999), l’Associazione ristampò inoltre la Breve biografia su Sant’Eufemia d’Aspromonte di Vincenzo Tripodi (arricchita dalla nota introduttiva di Antonino Fedele), la cui prima edizione, pressoché introvabile, risaliva al 1945. Due eventi culturali significativi, che in un certo senso segnano uno spartiacque decisivo. Fino a quel momento, la storia di Sant’Eufemia era materia semioscura e in ogni caso priva di un carattere organico. Era possibile recuperare pezzi di storia eufemiese attingendo a volumetti biografici, ma nulla di più. A cavallo del XX secolo Vittorio Visalli aveva scritto del contributo eufemiese alla causa risorgimentale, all’interno di due volumi di ampio respiro che tutt’oggi costituiscono punto di riferimento imprescindibile per lo studio del Risorgimento calabrese: I Calabresi nel Risorgimento italiano (1893) e Lotta e martirio del popolo calabrese (1928). Successivamente (1935), Luigi Visalli compendiò in Vitaliano Visalli ed i suoi figli. 1790-1860 il contributo della sua famiglia alla causa risorgimentale. Mentre informazioni sparse andavano ricercate nelle commemorazioni dei personaggi illustri di Sant’Eufemia: il discorso tenuto da Michele Fimmanò nel 1900 per il centenario della morte di Carlo Muscari, martire della rivoluzione napoletana del 1799; la commemorazione dello stesso Michele Fimmanò, tenuta dal sindaco Pietro Pentimalli nel 1913, e quella del maggiore Luigi Cutrì, medaglia d’argento nella prima guerra mondiale, ad opera di Bruno Gioffrè nel 1916. Sulla storia del paese in generale, bisognava poi quasi esclusivamente affidarsi all’opuscolo inviato al governo nazionale nel 1911 dalla giunta comunale guidata da Pietro Pentimalli, in occasione delle polemiche sulla ricostruzione dopo il devastante sisma del 1908 (Per la riedificazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte). Infine, per la ricostruzione di alcuni aspetti della società eufemiese, i ricordi di Bruno Gioffrè pubblicati nel 1941 (Quarant’anni in condotta), i racconti e le poesie di Nino Zucco, don Luigi Forgione, Domenico Cutrì.

La rivista “Incontri” approfondì il filone degli studi sulla storia, il costume e le tradizioni di Sant’Eufemia, grazie alla passione di collaboratori qualificati: Peppino Pentimalli (che si alternò nella direzione della rivista con Nino Giunta), Isabella Loschiavo, Luigi Crea, Nino Caserta, Pino Fedele, Carmelita Tripodi, Bruno Rugolino, Antonino Luppino, Rosalba Arcuri, Daniele Cassone, Pino Pirrotta.

Fu un impulso decisivo, che aprì la strada a pregevoli lavori. Sul finire degli anni Novanta, Caterina Iero diede alle stampe Sancta Euphemia, Cenni storici, vita civile e costume di Sant’Eufemia d’Aspromonte (1997), mentre Carmela Cutrì ed Eufemia Tripodi pubblicarono Cosma e Damiano. Medici – Martiri – Santi nella storia del culto in S. Eufemia d’Aspromonte (1998). Il resto è cronaca dell’ultimo decennio, nel corso del quale diversi sono stati i lavori dedicati alla storia di Sant’Eufemia da Peppino Pentimalli e da chi scrive.

“Incontri” fu anche una vetrina importante per il territorio, poiché riuscì a dare visibilità al fermento culturale e sociale delle associazioni locali, ad ognuna delle quali fu riservato uno spazio da riempire con il resoconto delle attività svolte o con la presentazione di quelle in programma. Da ultimo, ma non certo per importanza, l’aspetto di filo ideale tra la comunità e i tanti eufemiesi sparsi in Italia e nel mondo prima che l’avvento dei social network annullasse le distanze. Moltissimi erano infatti gli emigrati abbonati alla rivista e seguitissime le rubriche sulle nascite, le morti, i matrimoni o altri eventi particolari (lauree, battesimi). Né mancavano le lettere dall’estero, con la pronta risposta della redazione: puntualissime, in particolare, le corrispondenze dal Messico di Peppino Ortuso.

Sono molto affezionato a quella stagione. Nel lontano 1992 scrissi per “Incontri” il primo articolo della mia vita e, successivamente, vi collaborai più o meno regolarmente fino alla sua chiusura.

Il blog “Messaggi nella bottiglia” è lo spazio che nel 2010 mi sono dato per continuare a scrivere, dopo che avevo tentato senza successo di fare rivivere l’esperienza di “Incontri” con il sito “santeufemiaonline”. Negli anni ho cambiato qualcosa, anche sulla scorta delle reazioni dei lettori: in particolare, rispetto agli esordi, ora cerco di dare più spazio alla storia, agli avvenimenti apparentemente secondari, ai personaggi più o meno illustri di Sant’Eufemia. L’apprezzamento per questo genere di articoli sta a significare che i lettori avvertono il bisogno di sentirsi raccontare, di conoscere le proprie radici, di sentirsi parte di una storia comune. Di riscoprire e di valorizzare la propria identità eufemiese. Da questo punto di vista, la rivista “Incontri” costituisce una fonte inesauribile di ispirazione per gran parte degli scritti da me dedicati a Sant’Eufemia, sul blog o nei libri.

Incontri di ieri e di oggi

Nel dicembre del 1988 usciva in edicola il primo numero della rivista “Incontri”, edita dall’Associazione culturale Sant’Ambrogio. Per 18 anni “Incontri” ha raccontato la cronaca e la storia di Sant’Eufemia, divenendo uno strumento culturale importante per diversi motivi: è stato il filo rosso che ha tenuto in contatto la comunità locale con i molti eufemiesi sparsi in Italia e nel mondo, prima dell’avvento dei social; ha offerto spunti significativi a chi come me ha avuto voglia di approfondire la storia di Sant’Eufemia.

Mi fa pertanto particolarmente piacere che l’Amministrazione comunale e la Consulta cittadina abbiano voluto raccogliere la mia proposta di dedicare un incontro-dibattito per onorare questa ricorrenza. Sarà l’occasione per parlare della nostra storia e per cercare di capire che direzione sta prendendo l’informazione oggi, quali le opportunità e quali i rischi prodotti dai nuovi strumenti di comunicazione.

L’incontro, moderato da Maria Luppino in rappresentanza della Consulta comunale, mi vedrà tra i relatori insieme al Giuseppe Pentimalli, scrittore e per diversi anni direttore di “Incontri”; Giuseppe Fedele, corrispondente storico per il quotidiano “Gazzetta del Sud”; Monia Sangermano, giornalista ed esperta di informazione e comunicazione on-line; Francesco Martino, curatore del blog “Pont’iCarta”. Concluderà il sindaco Domenico Creazzo.

Appuntamento a domani, 4 gennaio, a partire dalle ore 17.00 presso il palazzo municipale.

Buon anno

Niente è come sempre. Nonostante i nostri «è la solita vita», «non cambia mai nulla». Una routine sbadigliata con rassegnazione. Eppure. Eppure questa apparente quotidianità non scivola addosso senza penetrare nelle carni. Non si è impermeabili allo scorrere del tempo. Il 2018 è passato inutilmente? Non credo. Sono lo stesso uomo del 31 dicembre scorso? Non penso. Ogni avvenimento vissuto più o meno in prima persona modella la nostra personalità, rafforza antiche convinzioni o genera opinioni nuove, diverse. Quanta vita si può vivere in un anno? Tanta o poca, dipende.

Si vive ogni volta che si ama, ogni volta che ci si guarda attorno con occhi avidi di sapere, ogni volta che si dà uno schiaffo alla solitudine, ogni volta che si reagisce all’ingiustizia e si è disposti a lottare per qualcosa o qualcuno senza secondi fini.

Si muore ogni volta che il cuore si inaridisce, ogni volta che «non mi riguarda», ogni volta che si lascia correre per quieto vivere, ogni volta che l’indifferenza prende il sopravvento.

«I care» è l’insegnamento di don Lorenzo Milani: mi importa, ho a cuore. Mi importano, ho a cuore molte cose. Questi interessi fanno di me la persona che sono e mi hanno consentito di vivere il 2018 esattamente come volevo. Che è cosa diversa dall’essere stato perfetto, impeccabile. Ma mi basta. Non ho altra aspirazione che quella di riuscire a vivere secondo il mio carattere e onorando i miei valori.

Il 2019 è al momento un’ipotesi nebulosa. Porterà cambiamenti o forse no. Chi può saperlo?

Spero di continuare a leggere e a scrivere, di sorridere e di fare sorridere, di godere dell’amicizia disinteressata di tante belle persone che fanno parte della mia vita. E di coltivare ogni giorno la curiosità: la voglia di imparare è la molla che ci spinge ad essere migliori.

Buon 2019 a tutti

Il Natale di solidarietà dell’Agape 2018

Il Natale di solidarietà dell’Agape ormai da anni impegna i volontari in tre iniziative molto sentite, rivolte ai soggetti più deboli e svantaggiati della comunità eufemiese. La prima ha avuto luogo il 22 dicembre presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “Mons. Prof. Antonino Messina”, con la quale sin dalla fondazione si è instaurato un rapporto molto stretto, fatto di visite durante l’anno e di appuntamenti fissi quali la Via Crucis nel periodo pasquale, la Giornata del Malato e, appunto, il pranzo di Natale. Calda e affettuosa come sempre l’accoglienza del personale della struttura, che ha allestito la sala e preparato il pranzo, poi servito agli anziani anche dai volontari dell’Agape. Graditissima la presenza del parroco don Marco Larosa e quella dei bambini delle seconde classi della scuola elementare “Don Bosco”, accompagnati dall’insegnante Rina Bagnato, che hanno reso magico il pomeriggio con le canzoni e le poesie dedicate al Natale. È stato emozionante vedere la stessa allegria sui volti di bambini ed anziani, immaginare lo scorrere del tempo e il filo rosso che lega passato e futuro.

Giorno 24 è stata invece la volta delle visite domiciliari agli anziani e agli ammalati del paese, con la consegna di un ricordino natalizio. L’occasione per stare un po’ insieme, scambiare qualche parola, fare compagnia. Ed è sempre emozionante sentire ogni anno una frase (“vi stavo aspettando”), che infonde calore e gratifica più di ogni altra cosa.

Infine, il 29, l’appuntamento importantissimo della “Tombolata di solidarietà”, al quale la comunità eufemiese ha risposto con la consueta e generosa partecipazione. I proventi della serata consentono infatti all’associazione di “vivere” e di realizzare durante l’anno significative azioni di solidarietà: dalla consegna di buoni alimentari a nuclei familiari in condizione di disagio economico al sostegno delle spese di qualche visita specialistica di soggetti con disabilità, all’organizzazione della colonia estiva per i disabili. Sant’Eufemia è una comunità molto sensibile e solidale. La grande partecipazione che la tombolata registra ogni anno costituisce per l’Agape e per il suo presidente Iolanda Luppino un incoraggiamento per continuare ad operare nel campo della solidarietà, per riuscire a regalare un sorriso o dare un minimo di sollievo a chi vive in condizioni di difficoltà materiale e morale.

Schegge di 2018

Non è un bilancio. Mette tristezza fare bilanci. Sanno di conclusione, di definitivo, di irreversibile. Mentre la vita è un continuo divenire e ogni esperienza si incastra nel già vissuto: obiettivi da raggiungere, incontri, situazioni che confermano o modificano l’approccio con il mondo che ci circonda proiettandoci nel futuro che auspichiamo, temiamo, inseguiamo. La vita è un affascinante percorso a tappe. Ogni tappa rivela fatica, gioia, dolore. È tutta vita, da ascoltare anche quando la subiamo.

Cosa resterà, dunque, di questo 2018? Cosa mi resterà?

Il libro, certo. Il poeta e scrittore cubano José Marti sosteneva che “ci sono tre cose che ogni persona dovrebbe fare nella propria vita: piantare un albero, avere un figlio e scrivere un libro”. Sono tre azioni che profumano di domani, di un tempo che non vivremo e che non sapremo, ma nel quale forse ci saremo ugualmente.

La ricompensa per gli anni dedicati alla ricerca è una sensazione molto soggettiva, di “utilità” per una comunità che non può essere tale senza una memoria storica da condividere e da tramandare. Si tratti del libro sui soldati eufemiesi nella Grande guerra o degli articoli per il blog su Tito Fedele, Francesco Marafioti, Francesco Antonio Colella, Nino Fedele, Mimì Occhilaudi, Vincenzo Pietropaolo, i Wood o “il custode di vite”.

La ricompensa è negli incontri e nelle parole scambiate grazie a questa attività con persone che non conoscevo, con gli amici di sempre, con i ragazzi del liceo “Fermi”.

Bisogna avere cura della memoria. Una donna straordinaria come Liliana Segre ce lo ricorda con parole che tutti dovremmo ripeterci come un mantra, per non darla vinta – nel suo caso, ma il discorso ha un carattere più generale – ai criminali che hanno staccato dal selciato di una via della capitale le pietre d’inciampo con i nomi degli ebrei deportati e gasati nei campi di sterminio nazisti. Per questo non è stata per niente una buona notizia constatare che nella Giornata dei Musei della Calabria, alla quale aveva aderito anche il Piccolo Museo della Civiltà Contadina di Sant’Eufemia, le visite si sono contate sul palmo di una mano.

Occorrerebbe essere più presenti, partecipare al di fuori dello specchio deformante di social che frequentiamo con assiduità. Siamo sempre pronti ad esprimere la nostra opinione su tutto, in un mondo che sembra racchiuso nei trenta centimetri che vanno dai nostri occhi al display di un computer o di un telefonino. Pretendiamo di possedere la verità sulla tragedia del piccolo Alfie, sul dramma di Nadia Toffa, sulle infinite occasioni di “dibattito”: politica, medicina, economia. Utilizzando spesso toni aggressivi, vergognosi, imbarazzanti, che denotano un clima di preoccupante imbarbarimento. Non c’è materia sulla quale non sentiamo di potere (e dovere, in un certo senso) esprimere la nostra opinione.

Sappiamo tutto. Sappiamo tutto e invece non sappiamo niente. Siamo persino entrati nella testa di Pietro Tripodi, qualcuno ha addirittura sentenziato che potesse essere pericoloso. Senza immaginare che nella borsa che portava sempre con sé c’era la sua felicità. Ciò che a molti è potuto sembrare incomprensibile, era la sua vita. C’è poco da capire e meno da spiegare: massimo rispetto per un uomo che è passato accanto a noi senza disturbare e che senza disturbare è andato via.

Intanto si emigra come non accadeva da tempo. Un’emorragia di forze sane, preparate, con le carte in regola per affermarsi e per fare la differenza in tutti i campi. «Ce ne andiamo – scriveva Franco Costabile nel 1964 – senza sentire più/ il nome Calabria/ il nome disperazione». Ora come allora incapaci di reagire al dramma sociale di una terra che non riesce a dare una possibilità ai propri giovani e, in definitiva, a se stessa.

Quelli che sono da “stendy novescion”

Diversi anni fa avevo dedicato agli strafalcioni grammaticali e sintattici più diffusi l’articolo “L’italiano, questo sconosciuto”. Da allora la situazione è peggiorata e, ahinoi, l’ulteriore sviluppo delle piattaforme social, ogni giorno, impietosamente ce lo ricorda. Nonostante, ad esempio, la scaltrezza di qualche originale giustificazione al consueto uso del condizionale al posto del congiuntivo: «Ho sbagliato a cliccare i tasti». Chapeau per la prontezza di riflessi!

D’altronde – ci informa Lercio – anche l’Accademia della Crusca, avvilita, ha alzato bandiera bianca di fronte ad uno degli errori più diffusi: «Scrivete qual è con l’apostrofo e andatevene affanculo».

Non tornerò pertanto su quanto già scritto. Chiedo però l’aiuto del genio eterno di Enzo Jannacci per mettere in fila, sulle note della celebre “Quelli che”, una selezione delle perle pescate qua e là nel 2018.

Sì, questo è un post da cantare, oh yes!

Quelli che hanno il vizio del gioco e si sono ridotti “all’astrico”

Quelli che hanno paura del “terramoto”

Quelli che “pultroppo” si muore

Quelli che muoiono nel “Niugersi”

Quelli che fanno le “condoglianse”

Quelli che “si dispenza” dalle visite

Quelli che vorrebbero vivere alle “Awai”

Quelli che tifano per una “scuatra” di calcio

Quelli che vanno in palestra e pubblicano la foto con la didascalia “wuork in progress”

Quelli che pregano Sant’Eufemia “Vergine e Madre”

Quelli che “avvolte” non trovano una spiegazione

Quelli che invece capiscono che “il senzo cera”

Quelli che “l’oro” lo sanno come va il mondo

Quelli che vanno “a daggio”

Quelli che sono da “stendy novescion”

Quelli che questa canzone potrebbe continuare “al infinito”… oh yes!