Don Tonino Bello ci insegna che le ferite sono un’occasione speciale nella vita di ciascuno di noi, se siamo capaci di trasformarle in feritoie attraverso le quali farvi passare nuova luce. La bravura sta nel riuscire a cogliere il bagliore, nell’aprire i cuori al cambiamento che quelle ferite reclamano. E quale occasione più suggestiva della Natività? Vivere è rinascere ogni mattina, dare alla propria esistenza un senso, ricercare nuovi orizzonti.

Siamo all’altezza di un impegno così gravoso? Non possiamo saperlo, ma abbiamo il dovere di provarci. Il dovere di farlo guardando al bimbo della mangiatoia. Un neonato che parla a tutti, credenti e non credenti, con la potenza del suo messaggio di pace e di amore. Contro ogni violenza fisica e morale, contro ogni forma di sopraffazione, contro ogni tentativo di comprimere la personalità altrui. Contro le volgarità, le offese, le parole che diventano clave. Contro l’indifferenza, il male peggiore di questa nostra società.

La pace nasce dall’incontro con l’altro. Dalla chiusura nel recinto degli egoismi e degli interessi nasce la desertificazione dell’anima. Come in guerra: “hanno fatto il deserto e lo chiamano pace”. Le immani tragedie della storia sembrano non avere insegnato niente.

Occorre uno sforzo. Non girarsi dall’altra parte, non pensare che riguardi sempre altri distanti da noi. Sentire su di sé le ingiustizie del mondo. Ricercare i volti. Spogliarsi della propria identità e indossare i vestiti dell’altro. Riconoscere la dignità ad ogni individuo che si incontra nel proprio cammino. È aberrante l’idea che anche soltanto un membro del genere umano possa essere considerato un rifiuto della società. Purtroppo accade, oggi come ieri. Ma la cultura dell’odio e dello scarto, più volte denunciata da Papa Francesco, si può sconfiggere soltanto con la solidarietà: è lei la strada capace di condurre ad un mondo più giusto.

Non ci sono alibi. Viviamo in quest’oggi e con esso bisogna fare i conti, tenendo bene a mente le parole di Sant’Agostino: «Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene ed i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi».

Auguri

Il Natale di solidarietà dell’Agape

È iniziato ieri il “Natale di solidarietà” dell’Agape, con il pranzo presso la RSA “Prof. Mons. Antonino Messina”. Con la struttura per anziani di Sant’Eufemia, un’eccellenza nel settore, sin dalla sua fondazione abbiamo un rapporto privilegiato. È stato bello ed anche emozionante vedere che eravamo in tanti, tra volontari, parenti degli assistiti e personale della struttura, impegnati ognuno a fare qualcosa per portare un paio d’ore d’allegria. Denso di significati il presepe impersonato da due anziani della struttura e da una bambina nata pochi mesi fa. Bravissime le sei coppie della scuola di ballo Olympus, che ha aderito con entusiasmo al nostro invito. Non era un palazzetto dello sport per una delle tante medaglie vinte, ma anche ieri i giovani ballerini hanno sicuramente portato a casa una bella vittoria. Il “Natale di solidarietà” ha altri due importanti appuntamenti: le visite domiciliari domani e il veglione giorno 29. Pubblico di seguito il messaggio scritto e letto dalla volontaria dell’Agape Gresy Luppino, che con le sue parole ha saputo interpretare il pensiero di tutti noi.

Cari amici, cari pazienti, caro parroco, cari collaboratori e operatori.

Siamo quasi giunti al termine di questo emozionante 2019 e, come di consueto, siamo sempre abituati a tirare un poco le somme di quel che è stato di noi e della nostra associazione. Nel nostro bilancio rientrano le cose che abbiamo fatto e quelle che, magari, avremmo voluto fare ma per le più svariate ragioni non siamo riusciti a fare. Ma ci sono soprattutto le persone che abbiamo incontrato. Tra quelle persone ci siete state anche voi. Mentre scriviamo abbiamo chiaro in mente il viso di ognuno di voi, anche quello di chi è giunto al termine della sua corsa per la vita. Ci passate davanti agli occhi, uno ad uno, e per ognuno si accendono un ricordo, un sorriso e una storia che sanno di amore, che sanno di malattia, che sanno di famiglia, che sanno di affanni ma anche di tanta gioia. In ogni vostra stretta di mano e in ogni sguardo limpido, abbiamo riacquistato i valori più grandi che a volte si perdono per strada e, in ogni singolo racconto, abbiamo visto riflettersi l’immagine di qualcuno che conoscevamo bene e che vi assomigliava un po’. Vorremmo quindi dirvi Grazie: grazie perché avete riposto in noi dubbi e paure, perché ci avete affidato le vostre storie, perché ci avete insegnato a non arrenderci e a non rassegnarci. Perché per noi siete stati dei maestri e come tali ci avete insegnato più di quanto qualsiasi scuola, master o corso possano fare. Grazie perché ci avete aiutato a non perdere mai la fede e perché, consapevolmente o inconsapevolmente, la direzione spesso ce l’avete indicata voi confermandoci che nulla è facile ma niente è impossibile da superare.

Grazie alla direttrice dottoressa Rossana Panarello e al personale della RSA Antonino Messina, tutti eccellenti professionisti dotati di gran cuore. Vi osserviamo con infinita ammirazione per i sorrisi e l’abnegazione con cui avete portato avanti il vostro compito, senza mai dimenticare che il paziente è prima di tutto una persona e non un numero. Grazie per i pranzi squisiti con i quali avete deliziato il nostro palato, per gli abbracci lunghissimi, per la disponibilità e per la riconoscenza che avete avuto nei nostri riguardi aprendoci le porte della vostra casa residenziale e permettendoci di amare e pregare con i vostri affezionatissimi pazienti speciali.

Grazie ai piccoli e talentuosi ragazzi della scuola ballo Olympus, seguiti dai maestri Federica e Saverio, per avere allietato questo incontro con la loro esibizione, nella certezza che anche loro non hanno solo offerto un dono, ma l’hanno ricevuto.

Grazie, infine, e di certo non per ordine di importanza, al nostro parroco Don Marco, presente alle nostre iniziative e disponibile ad ogni nostra richiesta. Attento ai bisogni della comunità e di questi uomini e di queste donne che gli rivolgono sempre sorrisi e ripongono in lui grande fiducia. Grazie per aver pregato per tutti noi e per essere stato guida e forza.

Con affetto

I ragazzi dell’Associazione di volontariato cristiano Agape.

Il mio albero di Natale

Il mio albero di Natale è del 1972 e arriva dall’Australia. Cinque anni dopo viaggiò verso l’Italia insieme a ciò che rimaneva degli anni vissuti nella terra “down under” dai miei genitori: tra le altre cose, tre bambini. Un alberello transoceanico, che mamma e papà avevano acquistato per festeggiare il loro secondo ed estivo Natale australiano.

Anche la gran parte dei suoi addobbi solcò l’oceano, in uno dei bauli che da Fawkner, alle porte di Melbourne, riportò in Italia pure il corredo matrimoniale della ragazza dai lunghissimi capelli neri.

Ogni anno aspetta il suo momento, certo che arriverà. Qualche volta è stato tirato fuori il 23 o addirittura il 24 dicembre. Quegli anni che non hai tanta voglia di festeggiare. Senza, sarebbe stato comunque qualcosa di definitivo e irredimibile. Meglio esserci, anche senz’allegria.

Non è soltanto un albero. È il riassunto di tante vite. Una storia della quale vado fiero, ma che è possibile rileggere negli occhi di chi, in ogni angolo della terra e in qualsiasi tempo, cerca con dignità di costruirsi la speranza di un futuro migliore. È “fare e disfare… battere e levare”: la strada fatta, le corse e le frenate. Ricorda da dove veniamo e quanto sia importante non smettere mai di inseguire un sogno o una possibilità.

Da quando ci sono i miei nipoti, tocca a loro sistemare luci, palline, nastri e qualche nuova decorazione. Un lungo filo rosso tenuto da più mani.

Si vive di gioie talmente piccole che spesso sgusciano via silenziose. E invece soltanto di quelle ci ricorderemo, come alla fine è chiaro anche a Scrooge nel Canto di Natale di Dickens. Le piccole cose che riempiono la vita.

Sul mio albero ci attacco i miei anni. Uno dopo l’altro. Ci appendo gli sprazzi di gioia e le nuvole di tristezza, le carezze di chi c’è e quelle di chi non c’è più.

Le sue lucine sono desideri che si accendono e si spengono. Tanti inseguiti e altrettanti abbandonati, seguendo l’umore dei momenti vissuti o lasciati andare. Vicini o lontani. Vicini e lontani.

Sul movimento delle sardine

Ho letto con attenzione un articolo non molto tenero nei confronti del movimento delle sardine, inviatomi ieri. In alcuni passaggi mi è sembrato ingeneroso, se non astioso. In altri qualcosa di condivisibile c’era. Complessivamente, io ritengo che questo movimento possa rappresentare una novità positiva, quantomeno per la ventata di freschezza portata nella cloaca politica che è diventata l’Italia.

Il movimento delle sardine, come quello dei grillini delle origini, è l’effetto di una politica che da troppi anni non dà risposte e che, soprattutto, non riesce a scaldare i cuori; l’effetto della crisi dei partiti politici, che tra le tante colpe ne recano una a mio avviso gravissima: quella di non fare il proprio mestiere, cioè formare e selezionare una classe dirigente degna di questo nome. Ciò comporta la nefasta considerazione che un partito vale un altro, che ieri si poteva essere democratici e oggi sovranisti. Abbiamo davanti a noi una politica senza valori, nella quale finiscono giocoforza per prevalere furbi e cinici. Con la complicità interessata di chi quella selezione dovrebbe farla, ma anche con la sostanziale acquiescenza di cittadini che, evidentemente, votano tutto e il contrario di tutto perché della coerenza non sanno che farsene.

Tornando al movimento delle sardine, a me interesserebbe comprendere lo sbocco politico della protesta, il passaggio dalla pars destruens a quella construens. Non si può ridurre la ragione politica di un movimento all’antisalvinismo e all’antisovranismo, che rappresentano certamente due paletti identitari e sentimentali molto forti. Per andare oltre il riempimento di una piazza (che comunque non è cosa di poco conto), sarebbe necessario uno scatto ulteriore. L’indisponibilità a scendere in prima persona nell’agone politico rischia infatti di tradursi in velleitarismo perché, per dirla con Don Milani, “a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?”.

Ho l’impressione che a Reggio e dintorni il movimento delle sardine raccolga molti grillini in uscita, a suo tempo avvicinatisi al M5S perché delusi dalla sinistra. Ennesima prova dell’incapacità dei partiti appartenenti a quel campo di intercettare la domanda di rinnovamento, di attenzione per l’ambientalismo, per l’etica politica e finanche per i valori della Resistenza e dell’antifascismo. Incapacità dovuta al fatto che – a volte a torto, spesso a ragione – eletti e dirigenti della sinistra vengono percepiti come casta sempre più distante dalla società reale, impegnata per lo più nella difesa di posizioni di potere personali o di banda. In sintesi, perché non sono considerati credibili.

Il movimento delle sardine rappresenta pertanto un disagio che a sinistra andrebbe ascoltato con molta attenzione, magari rinunciando alla tentazione di metterci strumentalmente sopra il proprio appello.

Ancora sulla discarica di Melicuccà

Su diverse testate giornalistiche online, leggo che oggi il gruppo consiliare “Rinascita per Bagnara” ha chiesto di inserire all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Bagnara una mozione che impedisca la riapertura della discarica di contrada “La Zingara”. Com’è noto, la discarica ricade nel territorio di Melicuccà, ma di fatto si trova pericolosamente nell’entrata del comune di Sant’Eufemia, al confine con la frazione Pellegrina di Bagnara.

Come gruppo consiliare di Sant’Eufemia d’Aspromonte “Per il Bene Comune”, il 2 settembre avevamo chiesto al sindaco Domenico Creazzo (prot. 4556) “di farsi promotore di un’iniziativa (un incontro o un consiglio comunale aperto) che coinvolga le realtà associative della nostra comunità e la sua popolazione, per fare il punto della situazione e per valutare quali eventuali azioni possiamo tutti insieme intraprendere per difendere il nostro territorio”. La risposta del sindaco, due giorni dopo, lasciava ben sperare: “La Vs. richiesta di un pubblico confronto sulla tematica in questione ci trova pienamente d’accordo, essendo questo un obiettivo già da tempo messo in conto da questa Amministrazione comunale nella ferma convinzione della necessità di valutare tutti insieme – amministratori, forze associative e cittadini – la strada da percorrere per impedire la concretizzazione di un evento che avrebbe conseguenze deleterie per il nostro territorio, già ampiamente penalizzato” (prot. 4608).

Spiace che ad oltre tre mesi di distanza questo auspicato coinvolgimento dell’opposizione, delle realtà associative e della popolazione di Sant’Eufemia non ci sia ancora stato. Continuo a pensare che in questioni così importanti l’unione davvero può fare la forza e dare più vigore alle dichiarazioni rilasciate qua e là dal sindaco.

*Nelle fotografie, le condizioni della discarica qualche mese fa.

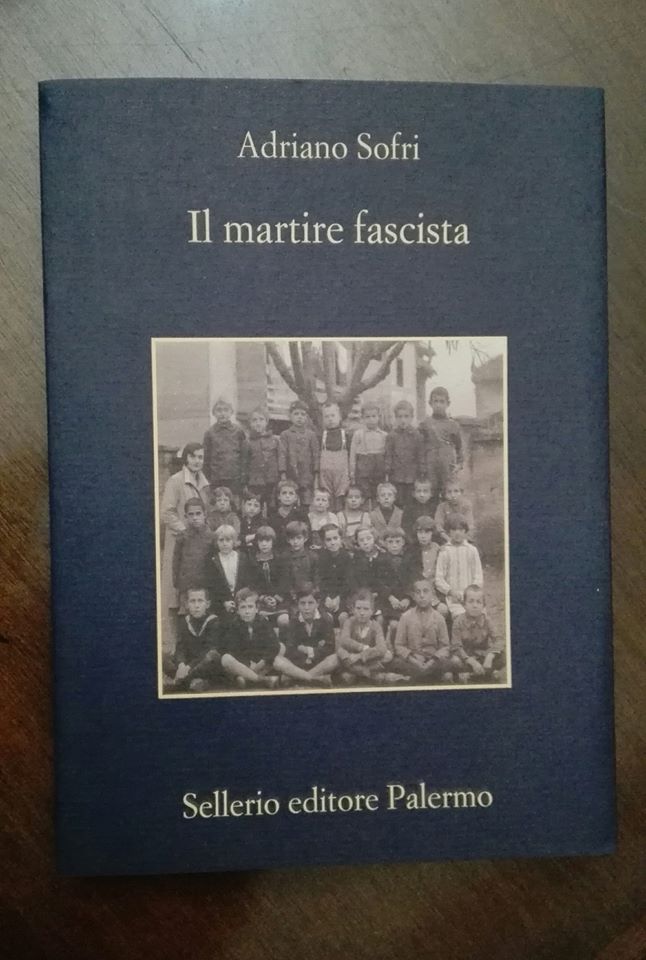

Il martire fascista

Francesco Sottosanti è un maestro elementare di Piazza Armerina (Enna) che insegna a Verpogliano, frazione di Vipacco, un paesino sloveno del territorio goriziano annesso all’Italia dopo la Prima guerra mondiale. Ucciso in un agguato il 4 ottobre 1930, l’assassinio viene considerato dal regime fascista delitto politico e Sottosanti, fervente fascista con incarichi nelle organizzazioni del partito, commemorato come un martire della Causa.

I giornali sloveni – di tutt’altro avviso – raccontano invece una storia di violenze e di ignobili punizioni inflitte agli alunni sloveni che parlassero o soltanto pronunciassero qualche vocabolo nella propria lingua madre: i poveretti erano costretti ad aprire la bocca, dentro la quale il maestro sputava. In realtà, non era Francesco Sottosanti l’autore dei maltrattamenti sui bambini a scuola.

Adriano Sofri ricostruisce il fatto di cronaca setacciando i giornali del tempo, i libri sulla politica fascista nel confine giuliano, documenti e rapporti di polizia rintracciati nell’Archivio Centrale dello Stato di Roma e negli Archivi di Stato di Gorizia e di Trieste. Il martire fascista. Una storia equivoca e terribile (Sellerio, 2019) non è però soltanto la storia tragica di uno scambio persona. Il libro di Sofri è anche il racconto della brutalità della politica di italianizzazione esercitata dal regime fascista contro le minoranze linguistiche (le cosiddette popolazioni allogene), in particolare quella slava.

D’altronde, su 31 giustiziati su sentenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato eseguite tra il 1927 e il 1943, 24 erano sloveni o croati.

Ma c’è di più. Per uno strano scherzo del destino, un figlio di Sottosanti, Nino “il mussoliniano”, guadagnerà per qualche tempo gli onori della cronaca dopo la strage di piazza Fontana, della quale il 12 dicembre ricorre il cinquantenario, in qualità di improbabile sosia di Pietro Valpreda, l’anarchico accusato della strage e poi assolto.

Una storia che rimanda ad altre storie, recuperata “andando su e giù dai confini”: «Niente è bello come un confine abolito. Soprattutto quando c’è chi lo rimpiange, e investe in fili spinati».

Partigiano, portami via da tutta questa ignoranza

Mi chiedo cosa dovrebbe esserci di così vergognoso nel cantare “Bella ciao”. Sono davvero tempi tristi se si cerca la polemica su un canto di liberazione. Stiamo perdendo i riferimenti storici, culturali ed etici del nostro stare insieme. La lotta partigiana è stata lotta di liberazione dal mostro nazifascista, partorito dai fantasmi e dalla follia del ventesimo secolo. Alla lotta partigiana prese parte la gioventù migliore di quel tempo: una generazione che sacrificò tutto, anche la propria vita, per consegnare all’Italia la democrazia.

In questo presente senza memoria non dicono niente i nomi di Edgardo Sogno, del martire delle Fosse Ardeatine Giuseppe Cordero di Montezemolo, di Alfredo Pizzoni, Alfonso Casati, Mario Argenton, Enrico Martini e tanti altri. Monarchici, liberali, autonomi che “fecero” la Resistenza. Accanto a socialisti, comunisti, democristiani, azionisti. Tutti uniti per scacciare i nazi-fascisti dal suolo italiano e per cancellare vent’anni di dittatura, di confino e di assassini politici, di parlamentari ridotti a marionette, di leggi liberticide, per riscattare la vergogna delle leggi razziali e dell’ingresso dell’Italia in guerra. Uniti, al di là delle diverse sensibilità politiche, per il fine nobile e superiore della conquista della libertà per tutti, non per una parte: «Abbiamo combattuto assieme – dichiarò Arrigo Boldrini – per riconquistare la libertà per tutti: per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi era contro».

Boldrini, il “comandante Bulow”, partigiano e comunista che “salì in montagna” con tanti altri compagni, dei quali oggi – sempre più spesso – si tenta di cancellare o di macchiare la storia.

Sta tutta qua la differenza tra chi lottava per la libertà e chi per la dittatura. Concetto ribadito dal partigiano Vittorio Foa in un celebre colloquio con il repubblichino Giorgio Pisanò: «Abbiamo vinto noi e sei diventato senatore; se aveste vinto voi io sarei morto o sarei finito in galera». Una frase che riassume la grandezza della Resistenza e che va ricordata, oggi che tutto viene messo in discussione in maniera ignobile e irresponsabile da chi dovrebbe rappresentare i valori della libertà al più alto grado. Dai troppi porci a cavallo che occupano le istituzioni senza averne né il senso, né il decoro: magari pretendendo – come minacciò il loro rimpianto predecessore – di poterne fare “un bivacco di manipoli”.

Mi chiedo di cosa ci si debba vergognare nel cantare “Bella ciao”, che tra l’altro – se proprio non bisogna turbare i nostri anticomunisti da fotoshop – non è neanche una canzone comunista, visto che non incita alla lotta di classe, ma a quella di liberazione dall’invasore. Sorge un dubbio: forse ci si dovrebbe vergognare di avere combattuto anche per la libertà degli ignoranti e dei cretini di oggi.

Il terremoto del 1908 a Sant’Eufemia in tre scatti della Società fotografica italiana

Il terremoto del 28 dicembre 1908 fu il primo evento “mediatico” della storia italiana. In riva allo Stretto giunsero i giornalisti più famosi, tra i quali Luigi Barzini senior, il leggendario inviato del “Corriere della Sera”. Grazie al racconto dei quotidiani nazionali, l’Italia intera si sentì emotivamente coinvolta. Fiumi di inchiostro e, novità assoluta, numerose fotografie. I luoghi del disastro, morti e feriti, soccorritori, macerie e desolazione: anche le popolazioni delle province più lontane “videro” tutto. Le immagini diffuse avvicinarono gli italiani alla tragedia.

Nel 1889 era stata costituita a Firenze la Società fotografica italiana, sotto la presidenza dell’antropologo Paolo Mantegazza. Nel 1908 diversi fotografi giunsero a Reggio e a Messina per documentare fotograficamente gli effetti del terremoto e, neanche un anno dopo, i loro scatti trovarono sistemazione nel volume “Messina e Reggio prima e dopo il terremoto del 1908” (Firenze, 1909). L’opera, che l’editore Barbaro di Delianuova ha meritoriamente ristampato nel 2002, contiene centinaia di immagini e gli interventi di autorevoli personalità del mondo culturale e scientifico: Gabriele D’Annunzio, Pasquale Villari, Corrado Ricci, Vittorio Spinazzola, Guido Alfani, Ugo Ojetti. Il contenuto della pubblicazione (scritti e didascalie delle fotografie), che fu dedicata dalla Società fotografica italiana all’«Opera nazionale di Patronato “Regina Elena” per gli orfani del terremoto», ha la caratteristica di essere riportato in quattro lingue: italiano, francese, inglese e tedesco.

La maggior parte delle fotografie furono realizzate a Reggio e a Messina, ma i reporter visitarono anche i paesi della provincia reggina. Sant’Eufemia è presente con tre scatti, realizzati da Luigi Lodi-Focardi e Silvio Bernicoli: la prima ritrae un’abitazione diroccata in uno scorcio di corso Umberto e piazza Plebiscito (odierna piazza don Minzoni); la seconda, una fontana con due donne e un uomo che fanno approvvigionamento d’acqua; la terza, la chiesa di Sant’Eufemia nel rione Petto, puntellata nei giorni successivi al terremoto.

*Fotografie tratte da: Società fotografica italiana, “Messina e Reggio prima e dopo il terremoto del 1908”, ristampa a cura di Nuove Edizioni Barbaro, Delianuova 2002, pag. 303.

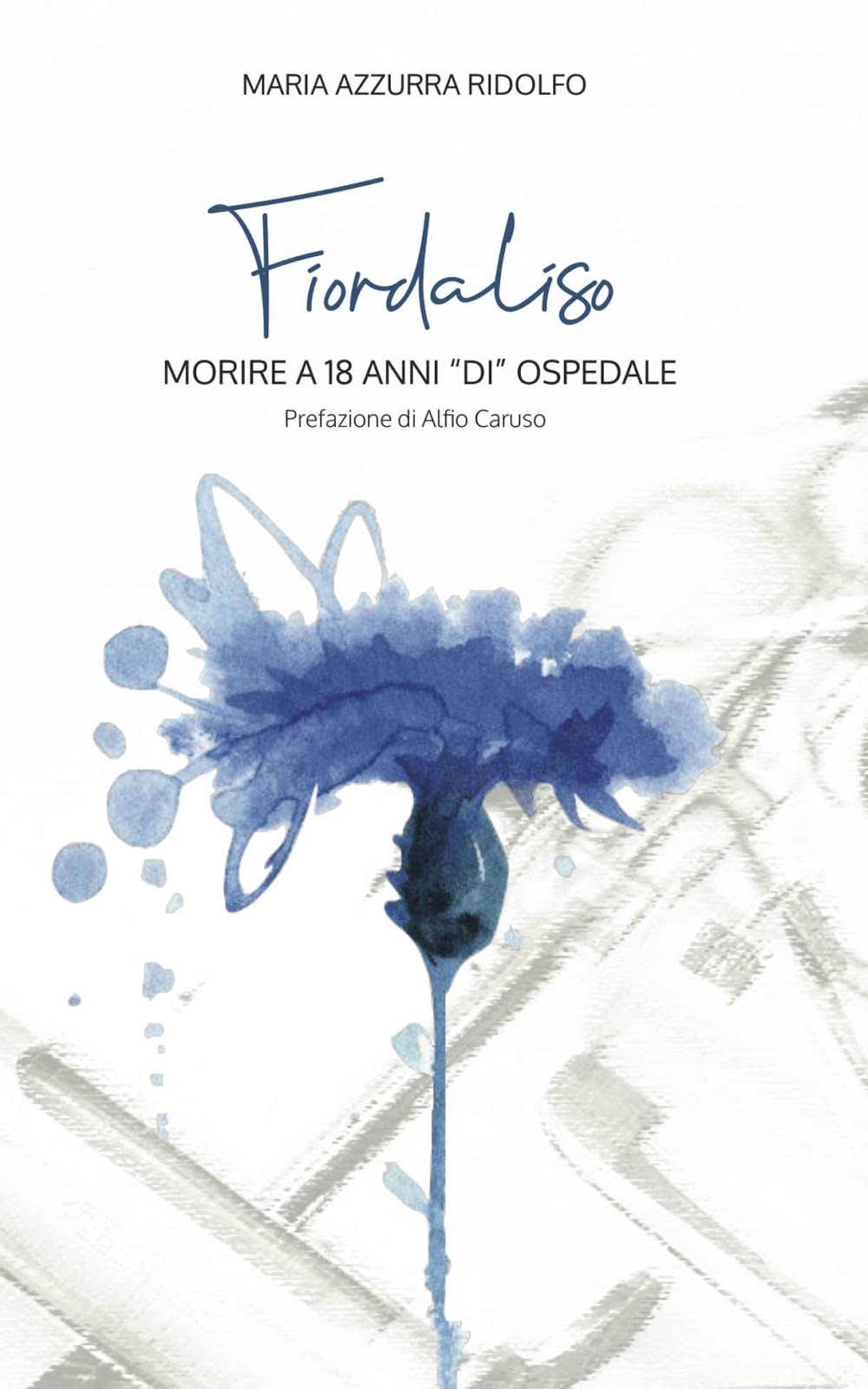

Fiordaliso. Morire a 18 anni “di” ospedale

Fiordaliso è Stefano Terranova, con la sua giacca rosa, il ciuffo ribelle, gli auricolari alle orecchie. Secondo un’antica leggenda, il fiordaliso è il fiore dell’amore perduto. Stefano è un amore perduto per i suoi genitori, il fratello, gli amici, la comunità di Sant’Angelo di Brolo. Un fiore reciso a diciotto anni: morto “di” ospedale, come sottolinea il titolo del libro-denuncia di Maria Azzurra Ridolfo.

Un libro necessario, nonostante sul procedimento penale incomba la prescrizione, dopo sei anni di rimpalli da un tribunale all’altro e lungaggini burocratiche assurde.

Sin dal primo momento la famiglia di Stefano ha urlato la propria sete di verità su quanto avvenuto. Verità, non vendetta. Perché Stefano non è morto a causa dell’anomalia vascolare congenita per la quale era stato ricoverato e operato. L’intervento era riuscito perfettamente, un vero miracolo. Stefano è morto per le complicazioni sorte in seguito, a causa della negligenza dei medici: “ha avuto – commenta lo scrittore Alfio Caruso nella prefazione al libro – l’amaro privilegio di conoscere il miele e il fiele dell’assistenza sanitaria nel nostro paese”.

Il libro ripercorre le tappe dolorose della via crucis toccata in sorte ad un ragazzo brillante ed estroverso, prossimo alla maturità e con la gioia di vivere impressa sul volto. A diciotto anni non si pensa alla morte. Là fuori c’è tutto un mondo che aspetta di essere addentato e gustato, come un frutto succoso.

Azzurra Ridolfo ridà a Stefano la voce persa dal giovane nell’ultimo mese di vita. Lo fa raccontando in prima persona e rispondendo, dalle pagine del libro, “al silenzio delle istituzioni”.

L’autrice riesce a tenere bene in equilibrio i diversi registri narrativi del libro: le rasoiate di vita di un adolescente un po’ “folle”, ma poetico alla vista della Guardiola di Piraino o sulle ali della sua bicicletta, con lo studio scrupoloso delle schede cliniche e dell’incartamento legale.

Il lettore viene accompagnato in una repentina e inarrestabile corsa verso l’abisso. Le condizioni di Stefano si aggravano giorno dopo giorno, proprio quando sembra che il peggio sia passato. Nessuno si accorge di niente, nessuno si chiede niente, nessuno fa niente: «Sono come uno scarabeo che ha la sventura di ritrovarsi sul dorso e agita confusamente le zampine per chiedere aiuto, che nessuno gli darà. E morirà così, con la pancia in aria».

Stefano muore il 2 giugno 2013: da allora, la sua famiglia non ha mai smesso di cercare verità e giustizia. Il libro di Azzurra Ridolfo è l’ennesimo tentativo di sfondare il muro di silenzio e di indifferenza innalzato intorno alla vicenda. Proprio per questo è necessario, “affinché ciascuno – prendiamo in prestito le parole di Alfio Caruso – possa sentirsi parte di una grande battaglia di civiltà”.

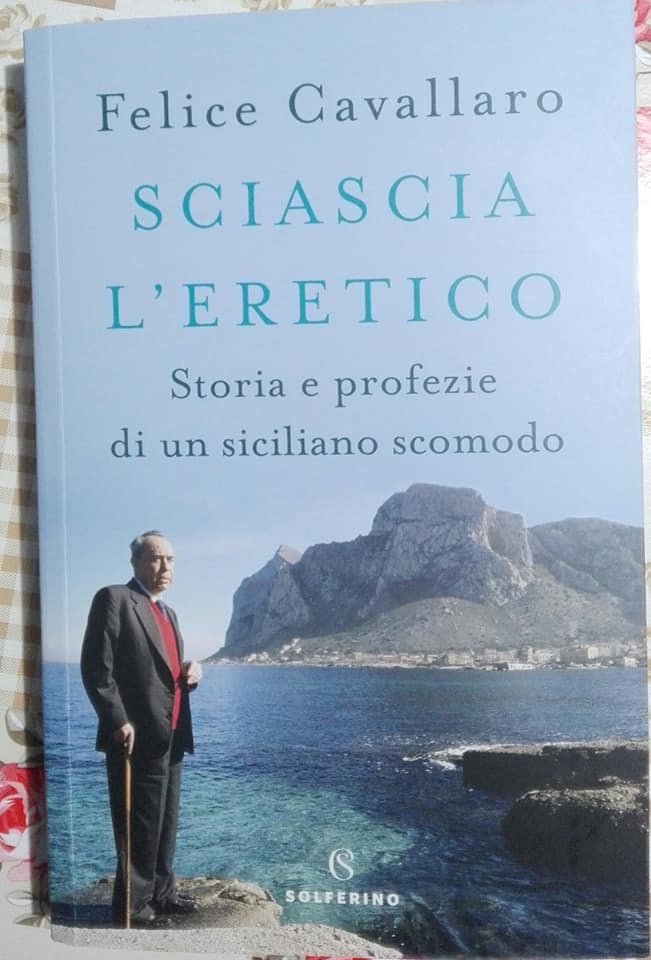

Sciascia l’eretico

Arrivai a Sciascia perché indirizzato dal mio professore di storia e filosofia, Rosario Monterosso, al quale devo questo e tanti altri utili suggerimenti di lettura. Il “maestro di Regalpetra” (felice titolo della biografia scritta da Matteo Collura) era morto da poco: proprio oggi ricorre il trentennale, salutato in libreria dall’uscita di “Sciascia l’eretico. Storia e profezie di un siciliano scomodo”, scritto dal giornalista del “Corriere della Sera” Felice Cavallaro. Un ritratto dell’uomo e dello scrittore ricco di fatti e di ricordi personali, iniziati grazie all’amicizia che legava lo scrittore di Racalmuto al padre dell’autore del libro, vicini di casa in contrada Noce.

Sciascia fu per me una rivelazione. Un intellettuale scomodo che coltivava l’arte del dubbio; un illuminista (ah, il suo adorato Voltaire!) che nella scelta tra verità e ragione di partito non ha dubbi da quale parte stare. Così come non ce ne dovrebbero essere nella scelta tra uno Scalfari engagé e uno Sciascia che professa una sola religione: la ricerca della verità e la difesa del diritto, delle regole, della Costituzione (Gesualdo Bufalino ha definito l’opera di Sciascia “un unico grande libro sulla giustizia”). Anche a costo di mettere in discussione e troncare solidissimi rapporti di amicizia, come accadde con il pittore Renato Guttuso. D’altronde, tacere la verità non può mai essere un merito: tema affrontato in “Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia” e ne “La scomparsa di Maiorana”, che scopre anche il nervo del rapporto tra scienza, potere e morale.

Sciascia fu intellettuale tanto disorganico e controcorrente, quanto profetico. Per questo non poteva che finire male la sua esperienza nel Partito comunista ingessato degli anni Sessanta e Settanta, con l’appiattimento e la confusione tra governo e opposizione sublimate in quel compromesso storico che Sciascia denunciò prima ancora che fosse realizzato, ne “Il contesto” e in “Todo modo”.

Le sue “profezie” si sarebbero purtroppo realizzate, anche se il suo pessimismo lo faceva andare oltre la pur magra consolazione di avere avuto ragione: «Mi sembra di aggirarmi nella realtà italiana, non come un veggente, ma come un fantasma». Perché Sciascia ha spesso indicato ciò che non si voleva vedere, a cominciare dalla “linea della palma” ogni anno sempre più a nord, dalla mafia che si sviluppa dentro lo Stato, dalla corruzione in anni in cui non se ne poteva parlare o lo si faceva quasi di nascosto. E poi le sue tre grandi “ossessioni”: il caso Moro, con la furibonda polemica sorta attorno ad una frase estrapolata da una sua dichiarazione (“né con lo Stato, né con le Brigate rosse); il caso Tortora, con il pubblico ludibrio e la gogna che sollevano anche il tema della responsabilità civile dei magistrati; la questione dei “professionisti dell’antimafia”, il pericolo di un’antimafia opportunista e di facciata che diventa essa stessa strumento di potere.

“Ce ne ricorderemo, di questo pianeta” è la frase sibillina del commediografo e scrittore francese Auguste de Villiers de L’Isle-Adam che Sciascia volle come epitaffio sulla sua tomba di ateo sempre in cerca della verità.